Вячеслав САВАТЕЕВ. Слом времени или логика исторического развития?

1. Максимы Горького и традиции советского гуманизма

В 30-е годы ХХ века в нашей стране было во многом завершено создание социалистической модели сталинско-ждановского социализма с ее теоретическим обоснованием и организационно-общественными институтами. Один из них был Союз писателей во главе с А.М. Горьким. В 1934 году состоялся Первый Всесоюзный съезд советских писателей, на котором был создан – вместо множества литературных групп и объединений – единый Союз писателей, утвержден единый метод советских писателей – социалистический реализм. Социалистический гуманизм в этой структуре, как и литература, становился своеобразным «приводным ремнем» партии.

Главенствующую роль в идеологическом и организационном оформлении творческого Союза играли Сталин и А. Жданов; писатели получили почетное звание «инженеров человеческих душ», были признаны помощниками партии в воспитании людей в духе преданности социалистическому строю и т.п. Принятая на съезде программа исходила из классовой модели общества, руководящей роли партии. Активное участие в создании Союза писателей принял А.М. Горький. В его докладе на съезде получили свое отражение основные принципы построения и функционирования Союза. Каковы же были его максимы?

Прежде всего, он разделял доктрину о классовой структуре общества, давал резко отрицательные оценки всех институтов буржуазного общества, его культуры и т.д. Практически все идеологические, политические характеристики мало отличались от тех, которые содержались в докладе А. Жданова на писательском съезде. Конечно, в выступлении Горького многие тезисы сталинско-ждановского доклада звучали ярче и «гуманнее», некоторые из них получили свою, отличную от сугубо партийной, аранжировку; в ряде положений он расширил и разъяснил свое понимание специфики литературного творчества, попытался смягчить и сблизить власть и творческую интеллигенцию. Так, он подчеркивал мысль о том, что писатели должны учиться у партии идеологически правильному пониманию художественных задач, он настаивал, что при этом не должно быть попыток «командовать» друг другом[1]; было ясно, что эту рекомендацию писатель обращал не только к самими писателям – партийным и беспартийным, но и к власти, хотя сделано это было очень осторожно и деликатно. Этот тезис Горького партийное руководство приняло как свой в форме якобы «специфики» художественного творчества, хотя зачастую признание ее было формальным; куда чаще «учеба» у партийного руководства сводилась к тому самому «командованию», разным формам давления на писателей, против которых выступал Горький... Такая была «игра»; поэтому говорить о полном совпадении позиций Горького и Сталина и А. Жданова неверно. Однако в основных принципах они практически не расходились; в конечном счете, следует признать, что Горький свой писательский авторитет отдал служению ленинско-сталинских идеологем. Упрекать ли его за это? Только если не принимать во внимание время, в которое жил Горький, пренебрегая принципом историзма...

Похороны A.M. Горького. В первом ряду урну несут И.В. Сталин и другие руководители СССР

Горькому понравился афоризм Леонида Соболева, который сказал на съезде, что «партия и правительство дали писателю все, отняв у него только одно – право писать плохо»[2]. Не лукавил ли Горький и не думал ли он про себя, что отныне, с созданием Союза, было как раз отнято совсем другое право – писать хорошо, а главное свободно и правдиво? Будем верить, что он был искренним, когда поддержал слова Соболева. Как бы то ни было, съезд в основном поддержал Горького. По-другому, во многом в диссонанс с основным пафосом Горького, прозвучал доклад Н.И. Бухарина: поставив на первое место поэзию Б. Пастернака, раскритиковав Д. Бедного, Бухарин не поддержал некоторые тезисы Горького – в частности, его утверждение о труде как главной теме творчества, о фольклоре, о Ф. Достоевском, некоторые другие.

Горьковский гуманизм, поддержанный властью, практически стал официальной доктриной, составной частью метода социалистического реализма, в свою очередь определившим зависимость творчества от партийности и народности как двух важнейших принципов. Немалое число писателей, особенно «старой школы», не могли принять столь жесткой идеологической модели с ее классовой, партийной основой. Но выступать против этого скоро стало опасно... Только в начале 1950-60-х годов, с «оттепелью, в русской прозе появляются произведения, авторы которых пытались пересмотреть, переоценить решения Первого съезда писателей, изменить взгляд на отдельные исторические события, на целые периоды, на человека и общество, на духовные и нравственные ценности эпохи социализма.

Уже в 1956 году создаются романы Б. Пастернака и В. Дудинцева, главные герои которых входят в открытый конфликт с концепцией горьковского гуманизма, отстаивают иные взгляды и подходы к принятым принципам, критикуют формальные, фальшивые максимы. Позже коренной пересмотр практически всей системы человеческих отношений, установленных в советской модели общества, предпринимает В. Гроссман в романе «Жизнь и судьба». Роман был запрещен и опубликован лишь после очередной «перестройки», многие годы спустя. С трудом пробивался к читателю Александр Солженицын, который «социалистическому реализму» предпочитал «реализмом без прилагательных». Резкий отход от горьковских традиций проявился в творчестве авторов т.н. «задержанной» литературы – писателей В. Шаламова, Ю. Домбровского, Синявского и Даниэля, некоторых других. Концепции гуманизма этих писателей апеллировали к общечеловеческим ценностям, к реальному гуманизму, основанному на религиозной, христианской основе. Иные ориентиры мы видим в произведениях «молодежной прозы»; их привлекали ценности западной литературы...

Вместе с тем следует признать, что большая часть отечественной литературы послевоенных во многом формально оставались в мейнстриме, т.е. в рамках официальной модели, в целом «горьковского гуманизма», хотя реально, на практике стремились наполнить его живым, реальным содержанием, отказывались от стандартов, нормативного метода, его принципов. Наиболее талантливым это удавалось: в частности, это относится к военной литературе, новой деревенской прозе и т.д.

2. Перед «оттепелью»

2. Перед «оттепелью»

Некоторые исследователи справедливо считали, что осознание необходимости перемен после войны, того, что позже получит название «оттепели», происходило на разных уровнях в обществе, находило свое выражение в литературе как в прямой, открытой форме, так и в скрытой, опосредованной форме, порой не полностью осознаваемой.

Так, В. Кожинов[3] отмечал, что характерные настроения, мотивы ранней «оттепели», еще задолго до известной повести И. Эренбурга («Оттепель», 1954), можно обнаружить в стихах Н. Заболоцкого, написанных им еще в лагере, в произведениях Э. Казакевича («Сердце друга»), В. Некрасова («В окопах Сталинграда»), романе В. Гроссмана «За правое дело».[4]

В самом начале 1950-х годов в журнале «Новый мир», в период редакторства А. Твардовского, появились очерки В. Овечкина «Районные будни», в которых прозвучала резкая критика бюрократических методов партийного руководства сельским хозяйством. В то же время в этом журнале были опубликованы статьи В. Померанцева, Ф. Абрамова, М. Лифшица, в которых подвергались критике негативные явления советской литературы послевоенного периода (в частности, теория бесконфликтности, лакировка действительности в романах о колхозной жизни и другие), обсуждался вопрос о художественном методе.

В известной статье В. Померанцева «Об искренности в литературе» (1952) при анализе произведений послевоенных лет открыто говорилось о таких недостатках, как «деланность», «конструирование» характеров и конфликтов, указывалось на обилие всевозможных штампов, фальши. Автор в смелой для того времени форме говорил о вреде лакировки, о необходимости писать честно, не думая о «выражении лиц высоких и невысоких читателей».[5]

В. Померанцев выступал против стандартизации литературы, пренебрежении к духовному и нравственному миру человека, засорения языка техницизмами и т.п. Сам тезис об «искренности» в литературе был воспринят как критика, угроза важнейшим принципам эстетики социалистического реализма, призывавшей к классовой бдительности, узко понимаемой партийности, откровенной подчиненности «социальному заказу»[6].

Нисколько не умаляя значения открытых выступлений, публикаций в «Новом мире» того времени, следует сказать, что на самом деле литература гораздо шире и глубже отразила необходимость перемен в обществе, готовила плацдарм для «прорыва» в «царство свободы». Порой это проявлялось, как говорилось, не в прямых критических стрелах в адрес власти, а в форме обращения к более широкому кругу тем и мотивов, к более свободным представлениям о человеке и мире, преодолению узко партийного идеала, в поисках своего, особого «пространства свободы», своих способов выражения, что, естественно, вызывало реакцию неприятия со стороны власти. Литература и идеология, политика находились в постоянном напряжении, борьбе, в которой противостояние сменялось компромиссом и наоборот.

После войны все более усиливалось и углублялось противоречие между новым общественным сознанием и старыми методами руководства;это стало серьезно тормозить развитие общества, страны. Требовалась определенная перестройка, переналадка механизмов руководства обществом; однако власть по-своему отреагировала на эту общественную потребность, она активизировала политические, идеологические механизмы, усиливала административные меры, максимально централизовала управление обществом.

Главенствующее место в работе партии, ЦК в послевоенные годы заняли идеологические вопросы. Вся идеологическая и воспитательная работа партии была направлена на пропаганду достижений (как реальных, так и мнимых) советской экономики и культуры. При этом нередко распространялись облегченные представления об общественном развитии, поощрялся догматизм, практически не допускалась сколько-нибудь серьезная критика общественно-политической системы, ее недостатков. Научная, исследовательская работа, особенно в общественных, гуманитарных науках и областях, в значительной мере регламентировалась сверху, правда строго дозировалась.

В общем контексте наступления идеологии на все сферы общественной, духовной жизни понятным становится и повышенное внимание к вопросам литературы и искусства. Как известно, в 1946-1948 годах был принят целый ряд постановлений ЦК по этим вопросам. Цель этих постановлений – укрепить приоритет идеологии, политики, усилить партийно-административный контроль за культурой, определить задачи художественной интеллигенции на послевоенный период.

Первым по времени – 14 августа 1946 года – появилось постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Оно било сразу как бы по двум целям: по неугодным писателям (прежде всего, А. Ахматовой и М. Зощенко) и по ленинградской партийной организации. Возможно, именно этим объясняется та ожесточенность, с которой проводилась эта кампания. Литература здесь в определенной мере вновь оказалась заложницей в острой политической борьбе.

Работа журналов «Звезда» и «Ленинград» была признана в постановлении «совершенно неудовлетворительной» (эта оценка, как мы знаем, позже будет повторена и в других постановлениях). В нем подчеркивалось, что литературно-художественные журналы, как и вся литература, являются «могучим средством Советского государства в деле воспитания советских людей, в особенности молодежи…» и не могут быть «аполитичными».[7] «…всякая проповедь безыдейности, аполитичности, «искусства для искусства» чужда советской литературе, не должна иметь места в наших журналах».[8] Между тем редакции журналов «Звезда» и «Ленинград» утратили чувство ответственности, забыли об интересах народа и государства и в результате «допустили серьезные политические ошибки»[9].

Через две недели после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» было принято не менее важное постановление «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». В нем большинство пьес на современную тему характеризовались как «антихудожественные», написанные «крайне неряшливо, безграмотно, без достаточного знания их авторами русского литературного и народного языка». Отмечалось, что многие театры «не являются рассадниками культуры, передовой идеологии и морали», а также, что ставится много пьес буржуазных авторов, в которых содержится «пропаганда реакционной буржуазной идеологии и морали». Все это объявлялось «грубой политической ошибкой»[10]. За литераторами и работниками театра следовали кинематографисты, затем композиторы.

***

Политика и искусство оказывались в тесной и опасной близости, взаимозависимости. Борьба с формализмом, насаждение плоско понимаемого реализма – не только в музыке, но и в других видах искусства, в литературе – нередко приобретала вульгарные, упрощенные формы. Вследствие этого даже справедливые призывы учиться у классиков, «сохранять и приумножать» классические традиции порой оборачивались против всего нового. Консервация творческого метода, недопущение всякого рода «модернистских» и прочих «формалистических» новаций – все это призвано было служить заслоном против «идейного брака», экспериментов в области формы и содержания, создание некоего эталона литературы, в соответствии с которым главным было изображение социалистической действительности « в ее революционном развитии». Метод социалистического реализма становился орудием регламентации, реализации очередных идеологических и политических задач, партийных решений, что не могло не компрометировать самого искусства. При этом суд над искусством проводился от имени народа, который якобы «не понимает» и «не принимает» новые приемы, художественные идеи. Это была ставка на понижение эстетических вкусов и ценностей, с целью приспособления их к конкретным идеологическим, политическим задачам того времени.

Ситуация в литературе после Великой Отечественной войны существенно отличалась от ситуации 1920-х годов. Прежде всего, в послевоенной литературе не было того безбрежного эстетического «плюрализма», который был характерен для первого десятилетия после революции и гражданской войны. В 20-е годы, как известно, существовали многочисленные группировки и объединения, эстетические платформы и программы. В условиях единого Союза писателей и единого творческого метода социалистического реализма это многообразие было введено в определенные идеологические и художественные рамки[11]. Особенно острая и непримиримая борьба велась против влияния западного, буржуазного искусства, формализма и модернизма.

Заметно усилилась идеологическая составляющая литературы. Главной функцией литературы и искусства провозглашалась функция воспитательная, пропагандистская; эстетическая же функция если не отрицалась полностью, то отодвигалась на второй план, тем самым давало о себе знать упрощенное отношение к творчеству, его законам. Предпочтение отдавалось литературе открытого слова, публицистическим формам и приемам, удельный вес которых в литературе тех лет заметно увеличился.

Однако, при всех различиях между литературными ситуациями двадцатых и второй половины сороковых годов, в послевоенной литературе многое тянулось из довоенного прошлого. Групповщина, процветавшая и организационно оформленная в литературе 1920-х годов, не исчезла и после образования Союза писателей, хотя и не имела столь отчетливых организационных форм, как раньше. При этом существенно важно то обстоятельство, что групповая борьба была «оприходована», адаптирована (как бы сейчас сказали, приватизирована) властью, окрашена идеологически и приспособлена к определенным политическим целям – в частности, для проведения политических кампаний в области литературы и искусства.

Своеобразными «приводными ремнями» партии в литературе были Союз писателей, редакции литературных газет и журналов – они в значительной мере и определяли литературную политику. Еще с довоенных лет (с 1938 года) во главе руководства Союза писателей находился А. Фадеев, искренне веривший в партийные постулаты, пытавшийся в своем творчестве и организаторской работе порой совместить несовместимое[12].

В прошлом один из руководителей РАППа, он был исполнительным, но не бездумным проводником партийной воли, знал сомнения, немало страдал от невозможности порой отстоять свою точку зрения, защитить писателей от произвола властей [13]. Несмотря на близость А. Фадеева к высшему партийному руководству, он не только не был защищен от давления на свое творчество, понимание литературного процесса, но, наоборот, находясь в положении «первоученика», «образца», «примера» для других, пытался опять-таки искренне выполнять навязанную ему роль.

Противоречивость, драматизм положения А. Фадеева как художника и одного из руководителей, организаторов литературного процесса послевоенных лет может быть понята лишь как производное от противоречивости самой жизни того периода, положения литературы в обществе. Этим в значительной мере объясняется и творческий кризис А. Фадеева, который он тяжело переживал, его болезнь, позже самоубийство, письмо в ЦК КПСС. [14]

Авторитетную группу в Союзе писателей составляли такие писатели старшего поколения, как М. Шолохов, Л. Леонов, К. Федин, Ф. Гладков, К. Паустовский, В. Катаев, М. Шагинян и другие. Каждый из них занимал свою самостоятельную нишу, позицию в литературе, с разной мерой активности взаимодействуя с властью, политическими реалиями того времени. Мало кто мог позволить себе демонстративное неприятие системы либо самоотстранение от проводимой политики, позицию пассивного сопротивления, самозаточения в башне из слоновой кости – это, как правило, не проходило незамеченным и грубо пресекалось.

Поэтому о «небожительстве», «неприкасаемости» даже всемирно известных мэтров литературы речь не идет, но определенной долей независимости и авторитета в литературной среде они все же обладали. Впрочем, это ни в коей мере не означало «мира под оливами», благостности – столкновения между писателями, довольно резкие, непримиримые, были не редкостью. Как правило, за этими столкновениями стояли принципиальные разногласия во взглядах на творчество, место и роль писателя, а порой и субъективные, а то и откровенно групповые пристрастия…

Активную, наступательную позицию в идеологической и литературной борьбе, в осуществлении политики партии в области литературы и искусства занимали Б. Горбатов, А. Софронов, А. Сурков, Н. Грибачев, М. Бубеннов, В. Ермилов, ряд других писателей. Прежде всего, их нападкам подвергались те, кто были «людьми из постановления» 1946 года – А. Ахматова, М. Зощенко, а также А. Платонов, чей рассказ в известной статье В. Ермилова был назван «клеветническим», некоторые другие идеологически «невыдержанные» писатели. Далее постоянными объектами их критики стали те, кто обвинялся в космополитизме (А. Борщаговский, А. Гурвич, М. Лифшиц, позже Э. Казакевич, В. Гроссман и др.). Впрочем, нельзя сказать, что критикуемые были лишь страдательной стороной – они активно защищались и нападали, и порой небезуспешно, особенно если не забывать, что многие из них пользовались доверием властей, высшего партийного руководства; к их числу могут быть отнесены, например, И. Эренбург, К. Симонов, другие.

Нет сомнений, например, в искренности И. Эренбурга, когда он писал о Сталине: «Мне хочется от всего сердца поблагодарить человека, который помог мне, как всем нам, написать многое из того, что мною написано, и который поможет написать то, о чем я мечтаю. Этот человек был со мною и на фронте, и на шумных митингах, посвященных защите мира, и в тишине ночной комнаты, когда я сижу перед листом бумаги…»[15]. Впрочем, любовь была взаимной: Сталин защищал Эренбурга от критики его творчества со стороны товарищей по литературе, в том числе от А. Фадеева, «недооценившего» его очередной роман, выдвигавшийся на Сталинскую премию.

И позже, когда Эренбург выпустил свой роман «Девятый вал», который он сам считал своей неудачей, в печати же по установившейся традиции появились одни похвальные рецензии: «Книга, борющаяся за мир», «Роман, разоблачающий поджигателей войны», «Лучший роман И. Эренбурга» и так далее. После смерти Сталина Эренбург объяснял свою любовь к Сталину незнанием: «Как миллионы моих соотечественников, я очень долго думал, что Сталина обманывают, что он не знает, как живет народ, что его запугивают мнимыми заговорами»[16].

Надо признать, что И. Эренбург во многом благополучно миновал многие мины, которые были расставлены на поле борьбы с космополитизмом и на других полях идеологических сражений того времени. Позже, в известной книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург с негодованием отвергал грубый упрек, который высказывали ему: «Выжил? Значит, предатель». Действительно, упрекать его в прямом предательстве своих коллег по литературе нет никаких оснований; однако и попытка задним числом представить его как чуть ли не яростным борцом против Сталина и сталинизма, тоже иначе, чем натяжкой, не назовешь. Уже в наше время в попытке утвердить «новый взгляд» на творчество И. Эренбурга, литературовед и критик Б. Сарнов в предисловии к книге «Люди, годы, жизнь» пишет, что автор мемуаров «в первые военные дни волею обстоятельств» (?) стал «чуть ли не единственным идеологом страны, вступившей в смертельную схватку с фашизмом» (см. «Люди, годы, жизнь.» М..1990, с.6.). Что за загадочные «обстоятельств» и почему «идеологом», да к тому же «чуть ли не единственным»,– тайна сия велика есть…

***

Другой активный участник литературного движения послевоенных лет – К. Симонов немало преуспел в борьбе с «отступлениями от генеральной линии» партии, будучи главным редактором «Нового мира», а затем «Литературной газеты», одним из руководителей Союза писателей. Порой он, казалось, был «святее папы римского», что признавал позже сам.

Жизненная и творческая судьба К. Симонова – во многом типичная, характерная для советского писателя, пример эволюции художника внутри и вместе с идейно-эстетической системой своего времени. Как «человек своего поколения», он считал возможным и необходимым различать оттенки руководства, командования литературой со стороны Сталина, с одной стороны, и А. Жданова, с другой; Сталин, в его представлении, был «либеральнее» «держиморды» Жданова[17]. Писатель в целом с пониманием относился к намерению Сталина сразу после войны «прочно взять в руки немножко выпущенную из рук интеллигенцию», «пресечь в ней иллюзии», «указать ей на ее место», напомнить о том, что задачи, поставленные перед ней, будут и теперь «формулироваться» так же, как раньше… «Задравшие хвост интеллигенты», по мнению Сталина, должны знать свое место в обществе, подчиняться «ясно и определенно» формулируемым задачам[18].

Хорошо известна судьба тех, кого все же «подкрутили», пользуясь терминологией Сталина, кто стал «человеком из постановления», попал под колесницу политических кампаний. Как известно, очень тяжело переживал свое положение М. Зощенко; он пытался найти свое место в литературе, делал переводы, к сатире же больше не вернулся. Драматическое положение Ахматовой усугубилось осуждением ее сына Л. Гумилева; в этих обстоятельствах она написала и опубликовала в «Огоньке» (1950) стихи «Слава миру», восхваляющие Сталина, – это был, выражаясь словами Н. Некрасова, тот «неверный звук», который так и остался чужеродным в ее поэзии.

Б. Пастернака постановление ЦК 1946 года прямо не касалось, однако от него требовали публичного осуждения Ахматовой; он отказался – и тогда стрелы полетели и в него. Сразу же после выхода постановления А. Фадеев упрекнул Б. Пастернака в «уходе в переводы от актуальной поэзии в дни войны» (выступление на президиуме Союза писателей 4 сентября 1946 года).

В большой статье А. Суркова «О поэзии Б. Пастернака», опубликованной в газете «Культура и жизнь»[19], говорилось об отрешенности поэта от актуальных задач современности. Позже, в марте 1948 года, тот же А. Сурков в докладе на собрании говорил об «индивидуалистическом творчестве Б. Пастернака, восхваляемом на все лады заграничными эстетами»[20].

Еще позже критике подвергся Пастернак-переводчик. Т. Мотылева, в частности, писала, что в переводе «Фауста» Гете Пастернаком «все иррациональное передано слишком хорошо, а передовые идеи Гете… оставлены в тени и без внимания»[21]. Н. Маслин в статье «Маяковский и наша современность» обвинял Б. Пастернака в формализме, субъективизме и делал вывод, что творчество Пастернака «нанесло серьезный ущерб советской поэзии»[22]. О том же писали в журнале «Новый мир»[23].

И это только небольшая часть критики, направленной на Пастернака в те годы. Он говорил, что искренне хочет быть в общем строю советской литературы, но – при всем своем желании – не может, этого не позволяла сама природа таланта поэта. С большим трудом он перенес кризис, найдя в себе силы остаться верным своему таланту и создав роман «Доктор Живаго», который он сам считал итогом всей своей деятельности. Но это было позже.

Пожалуй, не меньшее раздражение, чем Пастернак, вызывал другой поэт того времени – А. Твардовский, хотя его отношения с властью были более сложными и противоречивыми. Лауреат Сталинских премий, автор «Василия Теркина», в 1946 году написавший поэму «Дом у дороги», Твардовский подвергался неоднократной и резкой критике как главный редактор журнала «Новый мир».

Пожалуй, не меньшее раздражение, чем Пастернак, вызывал другой поэт того времени – А. Твардовский, хотя его отношения с властью были более сложными и противоречивыми. Лауреат Сталинских премий, автор «Василия Теркина», в 1946 году написавший поэму «Дом у дороги», Твардовский подвергался неоднократной и резкой критике как главный редактор журнала «Новый мир».

Впрочем, позже новое подтверждение получил тот факт, что А. Твардовский довольно трезво смотрел на свое ближайшее окружение, на свою роль в журнале «Новый мир». Так, он довольно раздраженно писал в 1962 году в «Рабочих тетрадях 60-х годов»: «Вообще эти люди, все эти Данины, Анны Самойловны (Берзер – зав. отделом прозы «Нового мира». – В.С.)… вовсе не так уж меня самого любят и принимают, но я им нужен как некая влиятельная фигура, а все их истинные симпатии там – в Пастернаке, Гроссмане… Это не следует забывать… Я сам люблю обличать и вольнодумствовать, но, извините, отдельно, а не в унисон с этими людьми».[24] Однако следует признать, что на практике А. Твардовский в значительной мере действовал именно «в унисон» с этими людьми и по их подсказке и поэтому давал все основания считать, что является проводником, рупором идей определенной части интеллигенции.

Серьезную критику вызвала также очерковая книга А. Твардовского «Родина и чужбина», опубликованная в журнале «Знамя» (1947). В частности, высказывались упреки в неумении видеть и показать правду о войне, о жизни деревни. Главный грех, который ставился в вину писателю, состоял в том, что он замкнулся в «тесном мирке» своих героев, за трудностями и недостатками послевоенного бытия оказался неспособен разглядеть перспективу, светлое будущее. Особенно примечательно, что столь поверхностные, стандартные претензии высказывали не только партийные критики и функционеры от Союза писателей вроде В. Ермилова и Л. Субоцкого, но и такие серьезные, талантливые писатели и критики, как А. Макаров и В. Овечкин. Критика книги очерков А. Твардовского была начата статьей В. Ермилова «Фальшивая проза»[25], в которой говорилось, что Твардовский исказил образ народа, показал «оборотистых», думающих лишь о наживе и собственном благополучии. Твардовского упрекали также в «абстрактном гуманизме», «христианском восприятии» действительности и пр.

Характерно, что даже автор «Районных будней» В. Овечкин в значительной мере также солидаризировался с теми, кто – по сути – призывал Твардовского к откровенному приукрашиванию жизни, к отказу от «жалости» к крестьянину. Героя надо любить не таким, как он есть, рассуждал, например, Н. Атаров, – а таким, каким он должен быть. Этого героя писатель должен «потащить, даже силком, за шиворот, вперед, к лучшему для него, счастью»[26]. Почти то же самое говорил В. Овечкин: «Надо этого мужика…взять за шиворот… и тянуть, и толкать носом в это место, где сладко, и если сегодня не сладко, то через 10 лет будет сладко». Призывая ненавидеть «мужицкий идиотизм», Овечкин заключал: «Этой ненависти я у Твардовского не вижу»…[27]

…И сейчас порой продолжаются споры о Твардовском, о его отношении к Сталину, о позиции в руководстве «Новым миром». Так, В. Шохина считает, что А. Твардовский был во многом сталинистом по своим убеждениям и «партлитноменклатурщик» по своему положению в литературном мире. Ю. Буртин, во многом аргументировано возражая Шохиной, пытается доказать, что Твардовский был принципиальным противником Сталина и все время отстаивал последовательную либеральную позицию. Буртин также считает, что отношение к Сталину в принципе не могло быть «объективным», оно могло быть лишь «односторонне» негативным. Но по сути такая же оценка распространяется и на отношение Твардовского к властям после смерти Сталина. Он, в частности, напоминает о постановлении ЦК от 23 июля 1954 г «Об ошибках журнала «Новый мир», которым Твардовским был отстранен от должности и главным редактором журнала стал К. Симонов. Далее Ю. Буртин называет рукописи различных авторов, которые были задержаны либо совсем не допущены к печати. Среди них – произведения А. Ахматовой, И. Эренбурга, В. Каверина, Е. Дороша, В. Некрасова, А. Яшина, В. Войновича, А. Солженицына, А. Бека и другие.. Видимо, здесь, как это часто бывает, по-своему правы обе стороны, неверны лишь крайности в том и в другом случае.[28]

Как уже говорилось, от грубой, разносной критики не был застрахован никто и менее других – художники яркие, неординарные. Однако механизм партийно- административного управления литературой порой давал сбои. Редко, но все же бывали случаи, когда действительно талантливые, правдивые произведения получали поддержку и одобрение на самом верху. Внешне это выглядело как каприз или прихоть того, кто в данный момент олицетворял систему, но по существу подобные случайности лишний раз свидетельствовали о том, сколь узкими были рамки нормативных представлений.

Так, повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда», казалось, меньше всего могла рассчитывать на благосклонность: в ней содержался трезвый, реалистический взгляд на войну. Однако автору повести была присуждена Сталинская премия; видимо, Сталин таким образом решил продемонстрировать свое умение ценить независимое и правдивое суждение о войне[29].

В целом же нормативно-административный характер методов партийного руководства не мог не дать своих негативных результатов. В кино и театре эта политика привела к резкому сокращению числа новых фильмов и спектаклей. Если в 1945 году было выпущено 45 художественных фильмов, то в 1951 году – всего 9. Театры ставили в сезон не больше 2-3 новых пьес. Повсеместно практиковалась мелочная опека над авторами. Каждый фильм или спектакль принимался и обсуждался по частям, авторы должны были доделывать и переделывать свои произведения в соответствии с рекомендациями вышестоящих организаций.

То же самое происходило в литературе, в издательском деле. На это время, как известно, приходится практика «переделки» произведений писателями (А. Фадеев, Л. Леонов, М. Шолохов и другие). Целью такой переделки нередко была идеологическая «подчистка», создание идеально «правильных», «образцовых» произведений социалистического реализма. Именно в это время кристаллизовалась нормативность, «образцовость» творческого метода. Более того, даже в целом благотворная установка на классику, на «шедевры» зачастую оборачивалась, как уже отмечалось, невозможностью каких-либо экспериментов, отступлений от традиций, от принципов классовости и партийности.

И все же, подводя краткие итоги, подчеркнем, что «оттепель» как в обществе в целом, так и в литературе, была начата в недрах послевоенного периода. При всех издержках литературы этого времени, при всех трудностях и проблемах, которые мешали ее нормальному развитию, литература выжила, сохранила память о своих традициях и прежних достижениях. И уже, во всяком случае, «оттепель» не была следствием волевого решения Н. Хрущева и его сподвижников, неким единовременным действием, неожиданным прорывом. Это был сложный и довольно длительный процесс, имевший историческую логику, свои этапы.

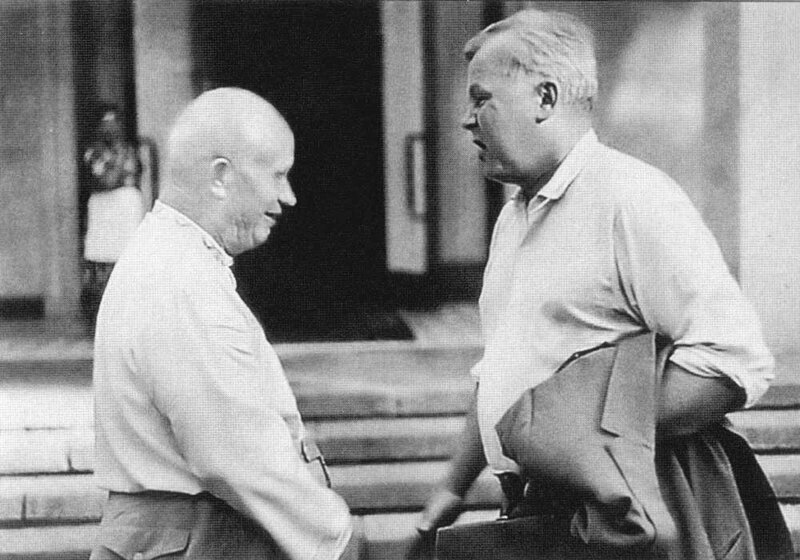

На фото:

Максим Горький на 1-ом Всесоюзном съезде писателей, 1934. Фото: ТАСС/Кудояров Борис.

50-летие Александра Фадеева. Писателя поздравляет Народная артистка СССР Александра Яблочкина. Москва, Концертный зал имени Чайковского, 1951.

Н.С. Хрущев и А.Т. Твардовский в Пицунде.1963 (?).

Примечания

[1]. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., «Советский писатель». 1990. С. 225.

[2]. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. М., «Советский писатель».1990. Там же.

[3]. См. В.В. Кожинов. Россия. Век ХХ.

[4]. Правда, отмечал В. Кожинов, названные им произведения подвергались критике, однако после смерти Сталина многие из них были изданы массовыми тиражами. Все это свидетельствует, что определенное смягчение режима началось еще при Сталине и не было единственной личной заслугой Н. Хрущева.

[5]. В. Померанцев. Об искренности в литературе. // Оттепель. М. 1989. С.30.

[6]. Не отрицая здесь значения публикаций в «Новом мире», в том числе статьи В. Померанцева «Об искренности в литературе», отчасти следует согласиться и с теми, кто считает, что «революционный» характер этой статьи явно преувеличивался, в частности, в изданиях либерального толка. См. об этом: В. Шохина. Битва в пути. // Независимая газета. 18 февраля. 2000 г. За эту позицию В. Шохина была подвергнута резкой критикой со стороны «новомирца» Ю. Буртина в его статье «О сталинисте Твардовском, который терпел и молчал» – НГ, 04.08.2000.

[7]. «Советский строй не может терпеть воспитания молодежи в духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безыдейности». У советской литературы «нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства» – утверждалось в постановлении (См. О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сб. документов и материалов. М.1979. С. 258-261).

[8]. В постановлении резко осуждались «приятельские отношения» в журналах, «либерализм», которые приводят к ошибочным, идейно вредным публикациям. С этих позиций и велась беспрецедентно грубая атака на творчество А. Ахматовой, М. Зощенко, других авторов.

[9]. Три года спустя после постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», «в порядке проверки хода его выполнения», было принято постановление «О журнале «Знамя» (1949). Редакции этого журнала было поставлено в вину, что она «не извлекла надлежащих выводов» из постановления от 1946 года и поэтому также допустила в своей работе немало серьезных ошибок. На этот раз партийной критике были подвергнуты статьи о произведениях В. Пановой, Г. Коновалова, ряда других авторов.

[10]. Многие драматурги, подчеркивалось далее в постановлении, «стоят в стороне от коренных вопросов современности, не знают жизни и запросов народа, не умеют изображать лучшие черты и качества советского человека». Союз же писателей фактически устранился от работы с драматургами, «не борется против пошлости и халтуры в драматургии». Одна из причин этого – «отсутствие принципиальной большевистской театральной критики». См. О партийной и советской печати. Сб. документов. М., 1954. С.508 и др.

[11]. См. об этом: М.М. Голубков. Альтернативы: размышления об утраченных возможностях. // История советской литературы: новый взгляд. По материалам Всесоюзной научно-творческой конференции 11-12 мая 1989, Москва. Часть 1. М., 1990.

[12]. Руководителями Союза писателей были: А.М. Горький (1934-1936), В.П. Ставский (1936-1938), А. Фадеев (1938-1944,1946-1954), Н. Тихонов (1944-1946), А. Сурков (1954-1959), К. Федин (1959-1977), Г. Марков (1977-1991).

[13]. Об этом, в частности, рассказ В. Тендрякова «Охота», повествующий о событиях 1948 года в Литературном институте, о кампании борьбы с космополитами.

[14]. См. об этом в книге «Творчество и судьба Александра Фадеева», М., ИМЛИ РАН, 2004.

[15]. «Литературная газета», 30 января1951 г.

[16]. И. Эренбург. Люди, годы, жизнь… Т.3. С.397.

[17]. К. Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С.111.

[18]. Там же.

[19]. «Культура и жизнь», 21 марта 1947 г.

[20]. Е. Пастернак. Борис Пастернак. Материалы для биографии. М.,1989. С.597.

[21]. Там же.

[22]. См. Октябрь,1948, №4.

[23]. «Новый мир»,1948, №5.

[24]. См.: «Знамя», №7, 2000. С.134.

[25] Литературная газета,1947, 20 декабря.

[26]. «Вопросы литературы». №№9-10. 1991. С.207.

[27]. Там же. С.211.

[28]. См. Ю.Буртин. О сталинисте Твардовском, который молчал и терпел. – Независимая газета. 4 августа 2000 г. Полемика со статьей В. Шохиной, также опубликованной в «Независимой газете».

[29]. См. повесть В. Некрасова «Саперлипопет» (журнал «Октябрь»), в которой писатель рассказывает о своем посещении Сталина и где тот объясняет, почему он поддержал присуждение В. Некрасову премии.