Сергей ЩЕРБАКОВ. Собрат по художеству

После выхода книги «Собрат по блаженству» об о. Иоанне-джане мне посчастливилось дружить с ним еще три лета. Мой собрат по блаженству отошел ко Господу двадцать первого мая 2017 года. Считаю своим долгом рассказать и об этих днях.

На моем жизненном пути много всякого случалось: и страшного, и прекрасного, и несчастного, и несказанно счастливого. Почему-то счастливые времена в сердце сливались в одно целое. Будто это за один день произошло ‑ но такой длинный, длиннее иных лет…

Солнечным июльским деньком стоял на мосту на нашей реке Устье. И вдруг, как много лет назад, увидал пару четырехкрылых стрекоз. Почти черных от синевы. Жара египетская, а они – счастливые влюбленные летали над самой гладью воды, почти касаясь ее. Боялся, что зацепят крыльями воду и утонут. Но как же они счастливо летали в чудесном дне, жарком-прежарком, едва не касаясь крыльями прохладной воды. Как они прекрасно летали! Мы с Маришей словно сами с ними полетали…

И опять на этом месте встретил пару четырехкрылых стрекоз. Опять жара египетская, опять боялся, что утонут от счастья, опять словно сам с ними полетал… По наитию развернулся, посмотрел вниз по течению и просто обомлел от восторга: на всей реке, до самой излучины, над зеркалом воды, словно заглядевшись на свое прекрасное отражение, вспыхивали на солнце золотом крыльев множество-множество стрекоз. И все они, потеряв от счастья голову, почти касались крыльями воды и я боялся, что утонут. От счастья утонут. Никогда такого чуда не видал: сотни пар стрекоз. Стоял целую вечность. Так не хотелось уходить. Удаляясь, все оглядывался-оглядывался. Настолько все было прекрасно ‑ казалось, будто с Сашей Аввакумовым, собиравшим здесь со мной землянику два дня назад, только что расстались. Даже и не расстались вовсе – казалось, крикну и он выйдет с горсточкой жаркой благоухающей земляники из того овражка, где мой сердечный друг песька Малыш обычно улепетывал от меня озорно оглянувшись: «А я вот убегу». Казалось, крикну ‑ и Саша выйдет. Эти несколько жарких июльских деньков русского лета слились в одну непрерывную солнечную чудесность. Исчезло прошлое, и даже будущее – осталось одно прекрасное, благоухающее земляникой стрекозиное настоящее. Верно поэт сказал: «Счастливые часов не наблюдают». Скажу больше: они и дней не наблюдают. Время для них исчезает. Все становится настоящим. Настоящее – это ведь не просто философская категория времени – это жизнь превосходная. Недаром у нас в России почти обо всем спрашивают: «Настоящая?» Настоящая зима! Настоящая любовь! Настоящий друг! Настоящий человек!.. Настоящее – это доброе, прекрасное, светлое. Настоящее – это и есть вечное. Кто счастлив – у того все настоящее в настоящем. Потому именно с Сашей Аввакумовым, а не с кем другим, мы собирали на берегу Устья землянику. Он счастливец – у него сердце люботрудное: из сострадания Саша ухаживает за несколькими одинокими старушками: привозит продукты, святую воду, колет дрова, да что ни попросят, то и исполняет. Все у него в настоящем, и сам он настоящий человек.

Иногда о чем-нибудь прекрасном думаешь: а было ли это? Может, нафантазировал? Уж очень оно прекрасно! А тут, наглядевшись на влюбленных стрекоз, ясно ощущал: это не то что было, но продолжается и сейчас. Можно рукой дотянуться. Надо крикнуть и Саша выйдет из овражка с горсточкой благоухающей земляники. А случилось это два дня назад! Захочу, и Малыш опять будет улепетывать от меня озорно оглянувшись: «А я вот убегу». А было это много-много лет назад! Счастливые дни становятся вечными, настоящими. Вот и годы, прожитые с о. Иоанном-джаном, для меня настоящие. Все они преобразились в одну непрерывную чудесность. Во времена…

* * *

Обычно, приехав в Москву из своей деревеньки Старово-Смолино, я в тот же день спешил к о. Иоанну-джану. Из квартиры он уже не выходил, и я садился на кровать у него «при ногу». Это было теперь наше главное место общения. Всего их осталось четыре: еще по дороге на кухню, еще на кухне за столом, и еще в больнице, куда мы его периодически укладывали.

«При ногу» беседовали часами. О. Иоанн очень любил собак – много рассказывал о своей Дусе, погибшей у него на глазах под колесами автобуса; расспрашивал о песике Малыше, ставшем не только моим самым верным другом, но и героем повестушечки «Рабочая собака». После смерти Малыша меня долго мучила одна мысль. В Православии некоторые считают, что у животных нет души. Я с этим никак не мог согласиться – собаки способны так жертвенно любить, что многим людям далеко до них. Как же у них нет души, если есть любовь! У кого есть любовь, у того и душа есть, тот бессмертен. Однажды где-то прочитал, что английский писатель Честертон, очень мудрый, на вопрос, может ли собака попасть в рай, ответил: «С хозяином – несомненно». Я очень обрадовался: если я в рай попаду, то и Малыш со мной будет; значит, надо мне хотя бы ради Малыша постараться в рай попасть – он столько из-за меня пострадал, он так меня любил! Здорово Честертон сказал; но некоторое сомнение в истинности его слов осталось. О. Иоанн развеял его: «Ты своего Малыша под мышкой в рай пронесешь». Я понял его так: и с хозяевами не все собаки в рай попадут. Все-таки надо их под мышкой проносить. Конечно, лев Иордан не под мышкой у преподобного Герасима в рай попал. Но он – прекрасное исключение самого Бога. Это лев Иордан! Его за одно имя в рай бы приняли! Он бился головой о могилу преподобного Герасима и умер на ней! Неслучайно один гениальный иконописец изобразил преподобного Герасима и льва Иордана как братьев. Очень они у него похожи. Два гривастых царственных льва Земли Обетованной…

* * *

И всегда мой собрат по блаженству интересовался: «Как тебе пишется?» Я сетовал: «Какое там пишется. Сплю плохо. Голова – как пивной котел». Он весело: «Вот хорошо-то, и бегать никуда не надо». Смеемся вместе, мол, ловко я устроился: за пивом бегать не надо. Сразу голова моя становится ясной. Сам о. Иоанн не дает унынию, слабости овладевать собою даже на секунды. И меня этому учит. Уже серьезно разъясняет: «У тебя есть только твое тело, и оно тебе мешает». Конечно, оно и ему мешает, но он через шутку, афоризмы не дает телу мешать себе… Видя, что я приуныл, сразу смягчается: «Ты у Господа здоровья проси. Ласково проси. Бог тоже ласку любит». Мне бы такое и в голову не пришло. И, думаю, редко кому бы пришло, что Бог ласку любит. А о. Иоанн знает. Додумываю потом сам: мы же по образу и подобию Божию созданы, а мы-то ласку очень любим. Значит, и Бог любит. Ласка-то у нас от Бога. Все у нас от Бога. Везде в природе, в людях можно найти Создателя, как везде находил его Соломон премудрый: «Все реки текут в море…» Реки – люди, а море – Бог. Реки, которые не дотекают до моря, пересыхают. Так и люди, не текущие к Богу, погибают, пересыхают. А кто в Бога впадает, тот вечен. «К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь». Вечно течь! Везде и во всем есть рассказ о Боге, о Создателе нашем. Только мы, нынешние, не видим: все вокруг и мы сами – это рассказ о Боге. Будем впадать в Бога – станем вечными, а нет – пересохнем, как реки, не дотекшие до моря. У ветхозаветных пророков даже роса не просто капли воды, но это Богом посланная благодать, орошающая живое, как Бог дающая всему жизнь: «Роса Аермонская, сходящая на горы Сионския». Роса, сходящая на землю как Бог с небес. И Бог сошел на землю как роса, дающая жизнь! Для нас роса выпадает, а у Давида псалмопевца она сходит, как Бог с Небес…

* * *

Правда, однажды о. Иоанн тоже пожаловался, мол, боли замучили – несколько лет его изводила раковая опухоль предстательной железы – а я ему его же шуточным афористичным макаром: «Блаженствуешь, значит!» Когда мы с ним лежали в больнице святителя Алексия, то каждый день гуляли по парку. Однажды подошел мужик: «Вы – братья?» О. Иоанн ответил: «Мы – собратья по блаженству». Дескать, мы больные во славу Божью. И это не была гордыня, а как всегда его потрясающая образная точность. Кто еще в мире называл больных во славу Божью собратьями по блаженству? Никто! Услыхав мое «блаженствуешь» он сразу успокоился, испытующе глянул на меня: «Кто блаженствует, а кто и блажит». Мол, ты-то герой – ты блаженствуешь, а я слабый – я блажу, какой из меня теперь герой… Сумел-таки о. Иоанн пожаловаться, но уже без уныния – афористично. И пожаловался он промыслительно – ему надо было свое «блажит» произнести, а мне – записать. Конечно, герой не я, а о. Иоанн, но он свое геройство никогда не показывал – всегда прятал за шутками. Когда ему предложили операцию, наотрез отказался, хотя иногда часами лежал, закрыв глаза и стиснув зубы, чтобы не застонать; и сумка для сбора мочи уныло волочилась за ним по полу, собирая пыль, и даже во сне он не мог забыть о ней – неудачное движение с бока на бок вырывало трубку из живота – а это страдание, и вставлять ее еще большее страдание. Я не мог без боли смотреть на эту сумку и попробовал уговорить его: «Потом будешь без сумки ходить…» Мой собрат по блаженству разочарованно: «А я в почтальоны собрался – сумка-то у меня есть». Я понял его слова: с сумкой, с болезнью, он – страдалец Божий, а без сумки, без болезни, обыкновенный здоровый человек. Больные во славу Божью – это почтальоны Божьи. Они размышляют о жизни и смерти, а не о том, кто каких нарядов достоин. Вести от них из дома плача. Царь Соломон говорит: «Мудрые предпочитают ходить в дом плача, а не в дом веселья…»

* * *

Все же я неправду сказал. Да, на болезни, на страдания, на вынужденное затворничество в четырех стенах в продолжении многих месяцев мой собрат по блаженству не роптал, зато нередко скорбел, что у него, якобы, воруют его богатство художественное. Это до мании доходило. Однажды в больнице встретил меня хмуро: «У меня горе». Я сразу догадался: «Флейту опять украли?» О. Иоанн удивленно: «Ты откуда знаешь?»

‑ Я все знаю, я же твой собрат по блаженству. Я нашел твою флейту.

Он недоверчиво:

‑ Где нашел?

‑ Под кроватью.

Конечно, он сам ее туда спрятал, чтобы не украли. Хотя я много раз доказывал ему, что у него уже ничего украсть невозможно. Незачем ему прятать – он уже все свое на флейте сыграл: и у подножия Арарата, где высадился из ковчега после всемирного потопа праотец всех людей на земле Ной, и на высоком берегу Оки в селе Константиново, где родился любимый русский поэт Сергей Есенин, и в северном монастыре, где подвизались великие подвижники; и фотографии свои гениальные он все отснял; правда, слова еще не все великие сказал, но и они не пропадут – я-то на что ему Богом послан…

* * *

Сидя «при ногу» о. Иоанна я прочитал ему рукопись повести о нем «Собрат по блаженству». Во время чтения он не прерывал, потом сделал несколько глубоких замечаний, но о самой вещи ничего не сказал. Меня это опечалило. Для других моих произведений о. Иоанн не пожалел добрых слов, а тут ничего, ни словечка. Но печалился я понапрасну. Когда «Собрата» напечатали и я подарил ему книгу, однажды в больнице он сообщил: «Украли у меня повесть». Сердце мое от радости застучало сильнее – я догадался, но все же спросил: «Какую повесть?» О. Иоанн: «Которую ты написал про меня. Посмотри в моей сумке». Он никогда не расставался с сумкой на колесах – в ней хранил все самое дорогое: свои лучшие фотопроизведения, «Правильник», когда-то принадлежавший старцу Кириллу (Павлову), «Книгу скорбных песнопений» Нарекаци. Открыл я сумку и сразу, на самом верху, увидал свою книжечку. О. Иоанн перекрестился: «Слава Богу, а я думал, украли». Это стало для меня главной премией за «Собрата» ‑ он хранится в сумке моего учителя рядом с «Правильником» старца Кирилла, рядом с книгой Нарекаци!.. А я печалился, что мой путевождь ничего не сказал. Еще как сказал! Как я сразу не догадался: не мог он прямо хвалить меня – книга-то про него. Вышло бы, что себя хвалит. И о. Иоанн промолчал, а потом все же придумал как меня отблагодарить. На этот раз ничего он не терял, – книжечка лежала на самом верху, – просто хотел показать мне, что она для него из самых дорогих…

* * *

Во время наших бесед частенько звонил Володя Мусатов. У них с о. Иоанном один духовник – архимандрит Владимир (Зорин). Володя стал для своего собрата по духовнику лучше золотой рыбки. Налаживал телефон, сантехнику, замки, укладывал его в больницу. Мой собрат по блаженству, уже не различавший светлое и темное время суток, (для него уже всегда было светло – так он приблизился к Солнцу правды, к Господу нашему Иисусу Христу), мог позвонить Володе ночью и призвать на помощь. И Мусатов, в отличие от золотой рыбки, не гневался, не оставил своего собрата у разбитого корыта…

Когда о. Владимир, прочитав «Собрата по блаженству», сказал про нас с о. Иоанном: «Они не могли не подружиться – они же так похожи», то Володя ночью прислал эсэмэску с этим отзывом. Не дотерпел до утра – понял, ночью это мне сердце сильнее согреет. Такой вот ласковый человек Володя Мусатов.

* * *

Я всегда приносил с собой гостинцы, приготовленные моей Маришей. Потому после наших бесед просил собрата перебраться на кухню. Этот проход от кровати до кухни, как и все в его жизни – целое действо. Через каждые два шага учитель мой останавливается – смотрит на какую-нибудь фотографию. На стенах чуть не до потолка развешаны иконы и немножко его фоторабот затесалось. Хотя слово «затесалось» здесь неподходящее – фото у него просто божественные. Долго смотрит на снимок, где два круторогих барана сошлись лбами у подножия Арарата. Наконец изрекает: «Да, две горы никогда не сойдутся, а бараны сойдутся…» Вообще-то говорят: … а люди всегда сойдутся, а он переиначил. Про баранов не в бровь, а в глаз. Восхищенно соглашаюсь с ним: «Конечно, мудрые (высокие как гора Арарат) никогда лбами не бьются, а глупые (бараны) бьются».

Снова делает два шага и вдруг прислоняется лбом к косяку двери, тянется губами. На этом месте всегда прикладывается к фотографии святого страстотерпца царя Николая. Мой собрат нежно любит царственного мученика. Однажды я сказал ему, что у нас многие считают, что царь по своему слабоволию, неумению руководить, погубил Россию, о. Иоанн даже разгневался: «Бестолочи бессердечные. Государь принес себя в жертву за всех русских, за Россию, как принес себя в жертву за все человечество Господь наш Иисус Христос!» Дальше я сам додумал. Царю нашему, помазаннику Божию, было показано Свыше, в какую пропасть падает держава. Неслучайно он паломничал в Саров – наверное, сам батюшка Серафим вложил ему в сердце, что земными средствами это падение уже не остановить, уж очень оно страшную скорость набрало, но есть сакральный путь спасти Отечество – принести себя в жертву за него. Так когда-то своей жертвой прообразовали наш русский путь первые русские святые – страстотерпцы Борис и Глеб. Они тоже положили души за други своя. Не стали биться, как бараны, за земное княжение с родным братом, отдались в его руки и, будучи закланы им, как агнцы непорочные, прообразовали наш особый жертвенный русский путь. В ином случае Русь пошла бы тем же пагубным материальным путем, которым пошел весь Запад. Князья Борис и Глеб, царь Николай – сугубые наши заступники , наши печальники, наши ходатаи пред Богом! Они принесли себя в жертву за Россию. Не стали жертвой, а сами себя принесли в жертву! Князьям дружина предлагала биться с братом – они отказались; царю Николаю верные офицеры предлагали бежать из большевистского плена и воевать за корону – он отказался…

О. Иоанн иногда забывает, кто он и где живет, а про царя Николая помнит и про баранов понимает… По пути на кухню еще не раз прикладывается к иконам, еще не раз останавливается перед фотографиями. Наконец добираемся до места. У стола собрат мой задумчиво останавливается. Я шутливо разрешаю: «Садись где хочешь». Он усмехается: «Как чирей – где захочет, там и вскочит». Тогда я воспринял это как яркую шутку, а теперь понимаю, что сказал мой учитель: это чирей вскакивает по своему хотению, а люди должны жить не по своему хотению, а по воле Божьей (по заповедям, по блаженствам – по любви). Это «враг (бес) поучает всегда творити своя хотения». Потому люди, живущие по своим хотениям, уподобляются чиреям…

Сейчас во всем мире страшная эпидемия коронавируса. Президент Владимир Владимирович Путин призвал сограждан оставаться дома, чтобы не заразиться и других не заразить. Но нашлось немало тех, кто пренебрег призывом Президента – закуражились, как несмышленые избалованные дети: «А я хочу в Италию», «А я хочу в Китай», «А я хочу покупаться в теплых водах Атлантики»… А потом нагло требовали, чтобы Россия вывезла их обратно. Вот такие туристы притащили в нашу страну коронавирус! Люди, живущие по своим хотениям, уподобляются чиреям. Господи, как же их много на земле!

К сожалению, и среди православных оказалось немало несознательных, непослушных. Святейший Патриарх Кирилл благословил паству на время карантина, подобно святой Марии Египетской, уйти в «пустыни» своих домов, квартир и там помолиться хорошенько. Но самочинные пренебрегли благословением главы нашей Церкви – отправились в паломничества, и храмы продолжили посещать…

Во время эпидемии я неожиданно вспомнил знаменитую картину «Совет в Филях» из школьного учебника истории. Никогда до этого не вспоминал! На ней изображен русский генералитет решающий: продолжить на другой день Бородинское сражение или отступить, оставив врагу Москву златоглавую? Сердцем почувствовал, как тяжко было Кутузову отдать Москву на разграбление французам. С его решением не все соглашались, и некоторые отважные генералы предлагали лечь костьми, но не отступать. Но Кутузов взял на себя непомерно тяжелую ответственность: отступить, сдав Москву Наполеону. И отважные, готовые лечь костьми и положить на поле Бородинском всю русскую армию, подчинились воле своего мудрого, ответственного полководца. И потом под его командованием они разгромили непобедимого Наполеона и освободили Европу. И стали настоящими героями!

Президент Путин и Патриарх Кирилл мужественно взяли на себя огромную ответственность. Они тоже понимали: временное отступление сохранит армию: священство, врачей, да весь народ российский…

Один мой знакомый, из отважных, возразил мне: «Если я не буду ходить в храм и вдруг заражусь, то могу умереть без исповеди и причастия?» Я ему напомнил: «Преподобная Мария Египетская сорок лет не исповедовалась, не причащалась; сорок лет не участвовала в богослужениях в храме, сорок лет не прикладывалась к святыням, но пришло ее время, и Господь не оставил Марию своей милостью – вывел преподобную из пустыни, и святой Зосима причастил ее. В тот же день она отдала Богу свою послушную душу. Думаю, у каждого, смиренно послушавшего президента и патриарха, в свой час найдется свой Зосима – православный священник, который исповедует и причастит. Преподобная Мария явила миру высочайший образец смиренного послушания, которого многим сейчас так не хватает!

Когда мне «явилась» картина «Совет в Филях», я позвонил некоторым знакомым, чтобы убедить их соблюдать карантин, и очень пожалел об этом – столько всякой гадости наслушался. Особенно про нашего Президента. Я же считаю, что никогда в нашей истории, как за эти двадцать лет правления Путина, верховные власти не относились к Православной Церкви с такой любовью и уважением. Все в жизни промыслительно – и фамилия нашего Президента неслучайно Путин. Путь! Путный! Честно сказать, лично мне и одной этой фамилии достаточно, чтобы верить, что нам его Бог послал! Хулители Путина уподобляются жестоковыйным иудеям, «не узнавшим время пришествия Твоего». Старцы предсказывали, что в конце времен Россия возродится, процветет на короткое время. Разве не видно, что последние времена уже «близ есть при дверех»?! Именно об этом говорят нам нынешние войны, наводнения, ураганы, землетрясения. Да этот же страшный коронавирус, от которого нет спасения! Господь сказал: «Ибо возстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Может, коронавирус и есть начало болезней?!

Двадцать лет Путин строил, возрождал, восстанавливал, нажил этим тьму врагов и в стране, и за рубежом, а теперь вдруг решил разрушить?! Некоторые обвиняют его, что не раскулачил олигархов, не обеспечил всем достойный уровень жизни; дескать, у нас нефти и газа не меньше, чем в Саудовской Аравии, а там все живут у молочных рек с кисельными берегами. Православные, не уподобляйтесь иудеям. Почему они «не узнали время пришествия Твоего»? Потому что ожидали Мессию, который принесет им материальное процветание, а Он им сказал: «Раздайте имение нищим». Вот и нынешние иудействующие не узнали в Путине человека, который возродит Россию. Столько он им чудес сотворил! Испокон веков воевавших с русскими чеченцев обратил в соратников! А хулиганов байкеров ‑ в пламенных патриотов России! И много еще чего!.. Он страну от развала спас! Собрал весь народ в один Бессмертный полк! А от него еще что-то требуют?!...

Я всегда говорю: духовное совершенство – это умение из всего извлекать пользу. Сегодня нам нужно, стяжав хотя бы малую толику смиренного послушания преподобной Марии Египетской, прожившей в «самоизоляции» сорок лет, соборно не позволить врагу извлечь свою дьявольскую выгоду. Всей своей жизнью мы должны сегодня утверждать: время легкомысленного веселья закончилось, пора стать мудрыми – ходить в дом плача, иначе нас одолеют вирусы ?!...

Наконец о. Иоанн усаживается не по своему хотению, как чирей, а как хозяин дома – под фотографией купели, в коей крестили Владимира Красное Солнышко. Учитель мой сподобился запечатлеть на снимке обретение этой судьбоносной для русского народа крестильни.

Ставлю на плиту чайник, даю собрату по блаженству виноградину: «Чтобы время даром не пропадало». Он мгновенно рождает афоризм: «Чтобы время не стало бременем». Тут сразу кумекаю: у людей, живущих впустую, бесполезно, время превращается в бремя. А они мучаются, гадают: откуда тоска? откуда печаль? Развлекаются, развлекаются, а тоска не проходит, и давит на сердце все тяжелее. Вроде бы одну букву о. Иоанн заменил : в-ремя, б-ремя, а смысл какой глубокий открылся. Бог дал тебе жизнь, время дал тебе, а ты своей ленью и равнодушием превратил его в бремя. За это отвечать пред Творцом придется. Отсюда, даже у неверующих, тоска, печаль, тяжесть на сердце. Одним словом, бремя тяжкое. Потому у нас раньше не просто говорили: «бездельничает», а «мучается от безделья»…

Разливаю чай, готовлю бутерброды: «С сыром будешь?» О. Иоанн очень его любит – с удовольствием произносит: «Пендыр». Сыр по татарски «пендыр». Невольно восторгаюсь талантами моего учителя: «Как ты хорошо слова нерусские запоминаешь! А я плохо. Правда, англичанка в школе и француженка в Университете восхищались моим произношением. На последней пересдаче по французскому (если бы не сдал – меня бы отчислили из Университета) экзаменатор так и сказала председателю комиссии: “Почти полный ноль, но произношение роскошное”. И они поставили мне тройку. Ни за что поставили. Чудо какое-то!» О. Иоанн даже возмутился: «Как это ни за что! Хорошее произношение – это поклон языку и народу!» Конечно, тогда совсем другое дело. Правда, тогда и чуда никакого не было, а мне так хотелось показать моему учителю, что ради меня Бог чудеса творит. А все было обыкновенным. Хотя едва ли еще кому-то на земле ставили положительную отметку за поклон языку и народу! Может и никогда! Так что чудо все-таки произошло. Если бы меня отчислили из Университета, я бы навряд ли встретился с о. Иоанном, и он не смог бы сказать, что хорошее произношение – это поклон языку и народу. Не ради меня, а ради о. Иоанна Бог чудо сотворил. Ради его библейски точных и прекрасных слов!

* * *

Покормив моего собрата, снова веду его на кровать, на наше главное место общения. Рядом с кроватью на столике вместе с молитвословом обычно лежала «Книга скорбных песнопений» Григора Нарекаци. Я очень хотел, чтобы учитель подарил ее мне – у него было два издания. Сам бы подарил. Однажды не выдержал – схитрил: попросил почитать. Держал ее долго-долго, надеясь, что назад он книгу не возьмет. А он взял. Но я не отступился – немного погодя снова попросил. Конечно, собрат все понял: «Серженька, я тебе ее дарю». В общем, не мытьем, так катаньем добился я своего. Теперь жалею, что не встал тогда перед ним на колени, как он встал, когда директор Ереванской библиотеки Матенадаран подарил ему армянское издание «Книги скорби». Нарекаци я теперь не выпускаю из рук. Здесь каждая мысль мудра и каждая строка великолепна, но слезы я проливал, читая главу, где поэт молится о Соломоне премудром. Я тоже очень люблю автора «Экклесиаста» и «Песни песней». Нарекаци так разбередил мою душу, что я плакал и молился вместе с ним о Соломоне. Поэт подвигнул читателей на соборную молитву о человеке, много нагрешившем, но покаянно сказавшем самые великие и самые простые слова, что кроме любви к Богу, все «суета сует, все – суета…» Силу соборной молитвы я узнал на себе во время болезней – многие читатели признавались, что молились обо мне. Благодаря молению вместе с Нарекаци о Соломоне премудром я уразумел: да, даже если писатель за свои прекрасные творения и не попадет в рай, читатели смогут вывести его из ада соборной молитвой. Где двое или трое просят о чем-нибудь, Господь дает им! А если тысячи со слезами, как Нарекаци, как я, о Соломоне!!! Нарекаци со своими читателями, несомненно, перенес Соломона из ада в рай! Может и меня многогрешного потом читатели спасут соборной молитвой? Уповаю только на это…

«Книга скорби» всегда со мной. Я, как мой учитель, всегда держу ее при себе. Однажды приехал из деревни в Москву, а Мариша почему-то встретила неласково. Вернее, не почему-то – она просто устала жить одна в Москве. Нападала на меня из-за всякого пустяка. Утром ушла в храм на Литургию, а я, больной, в кровати остался. Очень жалел, что приехал. Если бы не болезнь, то утек бы обратно. Со службы Мариша вернулась другим человеком – благодать храмовая сердца коснулась: «Хочешь, я тебе кашу манную сварю?» Я очень ее люблю. Уже поняв, отчего жена сердится, все же решил немножко проучить – притворился обиженным: «Мне от тебя ничего не нужно». Мариша, как ни в чем ни бывало, легла рядом, взяла книгу Нарекаци, которую я только что закрыл, прочитала вслух одну строфу. Невольно отметил две строчки «Лишь пожелай, и песней всем любезной, мгновенно станет крик души моей». Закрыла книгу и ушла варить кашу. Перечитал эти две строчки. Господи, да ведь это эпиграф ко всему моему творчеству! Только ради этих двух строчек стоило приехать в Москву. Опять Мариша подсказала – я столько раз читал книгу, а строчки эти не заметил. Крик моей души стал для всех песней любезной! Бог пожелал и крик стал песней! Зато я заметил, как душа поэта преобразилась в прекрасные зеленые луга – в «луга души моей». Луга души! Чудо из двух слов!!!

* * *

Уложив моего собрата по блаженству на кровать, снова сажусь у него «при ногу». Сиделка Гуля, закончившая стирку в ванной, появляется в проеме двери: «О. Иоанн, тебе не дует? Я форточку открыла». Он ласково бурчит: «Пока не сдуло». Я сначала улыбаюсь его каламбуру, а потом с грустью вспоминаю другое «сдуло». В Бунинском стихе «Последний шмель»: «Не дано тебе знать человеческой думы, что давно опустели поля, что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый, золотого сухого шмеля…» Именно это «сдуло» сказал мой собрат по художеству, что и его осень уже не за горами. Промыслительно сказал – я потом вспомню это «сдуло» у него на могиле…

До Гули у моего собрата служила другая сиделка. Она, видимо, напрямую понимала свои обязанности – все сидела в углу с духовными книгами. В квартире при ней стало как-то сумрачно. Если бы она сидела по немощи старческой, то сумрака, наверное, не было бы?.. Хотя один Бог знает. Но Наташа Титова, продавец книг в храме Андрея Рублева, которой настоятель о. Андрей (Галухин) поручил опекать своего старого больного иеродиакона, тоже заметила эту сумрачность и заменила богомольную сиделку на работящую таджичку Гулю. Гуля выскребла, отмыла квартиру, разобрала все книжные, бумажные завалы на полу, на столах. Я, честно сказать, думал, что они так и будут до самой смерти о. Иоанна, потому что кроме него никто не смог бы их разобрать, а Гуля совершила чудо – разобрала! Все листочки, фотографии, негативы аккуратно сложила в шкаф в коридоре – весь архив моего собрата по художеству. Все перестирала, вплоть до покрывал; готовила вкуснейшую таджикскую еду, но без мяса – о. Иоанн перестал есть мясо задолго до монашества. Иногда ворчал: «Как вы можете есть мертвечину?!» Конечно, Наташа поступила мудро, убрав прежнюю сиделку: здесь надо было делом молиться, а не только словами. Вера без дел мертва. Руками и душой молиться. Гуля очень полюбила о. Иоанна, называла папой. Он тоже ее полюбил, хотя раньше женский пол не жаловал из-за своей бывшей жены, из-за одной стяжательницы в Переделкино, которую он резко обличил при людях, и за это его перевели в другой храм и он поселился в своей квартире недалеко от моего дома. Правда, я иногда думаю: а может она и не расхищала, а просто больному о. Иоанну приблазнилось? Тогда это по промыслу Божьему, чтобы нам с ним встретиться?.. Пути Господни неисповедимы…

* * *

Уставший о. Иоанн задремывает. Я собираюсь домой. Он сразу встряхивается и, как обычно, спрашивает: «Когда теперь придешь?» Хочу его обрадовать: «Нога теперь не так сильно болит, теперь буду почаще». Он уточняет: «Будешь ногу присылать». До меня далеко не сразу дошел смысл этой фразы, дескать, если бы ты по-настоящему любил меня, то на ногу больную не смотрел бы…

Встав с кровати, кланяюсь ему: «До свиданья». Собрат мой неожиданно просит: «Перекрести меня». Перекрестил и говорю: «Теперь ты меня». Он приподнимается с подушки, крестит не торопясь, широко, высоко. Как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой. Озорно улыбается: «До пяток достал?» Взбодренный таким настоящим крещением, благодарно подтверждаю: «Достал, достал». В другой раз на прощание попросил перекрестить до пяток, а он отказался: «Руки у меня коротки. От хилости веры». Конечно, вера у о. Иоанна совсем не хилая, но он смиренномудро скрывает. В шутку-то, пожалуйста, а всерьез – сразу руки у него коротки…

* * *

Из деревни звонил ему частенько. Зная его любовь к искусству, старался рассказывать похудожественнее. Слава Богу, жизнь моя потрясающе художественна – потому ничего придумывать, фантазировать, нет нужды. Рассказываю, что к нашему многосеннолиственному дубу у калитки даже сойки прилетают; что в детстве в Забайкалье, где нет соек, я по книгам почему-то представлял эту птицу неказистой, невзрачной, а когда поселился в Ярославской деревеньке Старово-Смолино, оказалась сойка такой красавицей. Орехового цвета, желудевого, она и вся на желудь похожа, да еще с синим пером в крыле, да еще грудка у нее розоватая. Учитель мой как всегда глядит вглубь: «Они, птицы, все красивые – потому что они летучие». Конечно, в полете все красивы. Тут никто спорить не будет.

Осенью живописую ему, как опадают листья нашего дуба у калитки. Кружась, задевая своих собратьев, словно лодочки по волнам плавно опускаются на землю. Гляжу я на них и тоже чувствую себя золотым листом. Правда, не тем, который падает, а тем, который падающие листья задевают. Задевают они уже меня… Мой собрат по художеству слушает так внимательно, что я не слышу его дыхания. Потом молчит долго-долго, и я печально прозреваю: он чувствует себя золотым падающим листом, который меня задевает…

Однажды зимой из деревни поспешил поделиться с о. Иоанном большой радостью: «Шел сегодня в монастыре, догнала знакомая молодая прихожанка: «Ой, кто это такие красивые следы оставляет?» Оборачиваюсь, смотрю на свои следы на снегу – четко отпечатался крест. Невольно восхитился, как она здорово воспользовалась удобным случаем образно, а не в лоб, поблагодарить меня за творчество. Мол, прекрасные вы следы на земле оставляете своими повестушечками. Божьи следы. Услышав о моих прекрасных следах на земле, учитель мой неожиданно всполошился: «Серженька, ты крест топчешь!» Попытался возразить, что я не топчу, а оставляю – крест не на земле лежит, а на мне он. Зная мое упрямство, о. Иоанн смиренно упрашивает: «Серженька, спроси наместника монастыря, чтобы тебе не беспокоиться. Может тебе как-то подрезать? Но лучше спроси». Не понимая его тревоги, я несколько раздражился: «Да я не беспокоюсь, но ради твоего спокойствия, спрошу». После разговора остался осадок – радость он мне омрачил. Но ослушаться моего учителя я не мог. Однако никак с наместником повидаться не получалось. Взял подрезал и уже крест не отпечатывался на снегу. На душе почему-то полегчало. Решил: во всяком случае никого искушать не буду; чтобы больше никто не всполошился; ну и за послушание о. Иоанну. Сообщил ему: «Крест больше не отпечатываю». Он обрадовался: «Теперь ты знаешь, что ты крест топтал. Потому женщина тебе и сказала. Сама, может, не понимая, желая за творчество поблагодарить». Дескать, делом, а не только словами, поблагодарила. Я с ним не согласился, но спорить не стал, а много позднее, перечитав в блокноте о моих прекрасных следах, уразумел: послушание даже важнее истины. Вернее, оно-то к истине и приводит, к Господу нашему Иисусу Христу, сказавшему: «Аз есмь истина». Послушание священноначалию, родителям, мужу. Сегодня понимаю – о. Иоанн обеспокоился: как бы я, возгордившись, что прекрасные следы на земле оставляю, не начал топтать крест гордыней. Ногами-то я не топтал, а вот гордыней…

* * *

И все у нас с о. Иоанном-джаном шло ладно, пока я не подарил мою книжечку о нем многим его знакомым. Вдруг почему-то стало так получаться, что я никак не мог попасть к моему учителю. Тогда мне даже и в голову не пришло, что это как-то связано с моей книгой – рукопись я читал ему, и он одобрил написанное, и потом хранил книгу в своей сумке на колесах как самое дорогое. Я звонил ему, а он отвечал, что собирается спать, что неважно себя чувствует, что ему некогда со мной встречаться. Потом вообще трубку стала брать Гуля. Докладывала ему, что звонит твой друг писатель Сергей, а он отвечал, что не может меня принять, или вообще ничего не отвечал, и Гуля не знала, что мне сказать – она относилась ко мне с уважением. Я забеспокоился: неужели мой собрат по блаженству совсем память потерял? Уже и меня забыл? Начал навещать его без звонка телефонного. Кричал под его окнами: «Джан, джан». Зайдя, садился на свое место у него в ногах, а он спал. Веки не просто закрыты, но будто срослись. Посидев довольно времени, я уходил несолоно хлебавши. Однажды не выдержал, стал тормошить, мол, просыпайся, Серженька пришел. О. Иоанн недовольно отвернулся к стене. Я вдруг сообразил – начал наизусть читать его любимого Нарекаци:

И наступает срок сказать мне честно

О прегрешеньях дней моих и лет».

Вдруг забыл. Учитель мой сразу проснулся:

Но в час, когда пора держать ответ

Моя душа робка и бессловесна.

Я подхватил:

И если я припомню, все что было,

И воды моря превращу в чернила,

Будто бы забываю. Он, уже перевернувшись на спину, разлепив веки, напоминает:

И как пергаменты я расстелю

Все склоны гор пологие и дали.

Потом я не раз – вместе с Нарекаци ‑ будил его, и он даже иногда пересказывал что-нибудь из своей жизни как раньше. Но нового за это время ничего не вспомнил, повторял уже известное мне и афоризмами уже не блистал. Во всяком случае я почему-то ничего не запомнил…

* * *

В декабре 2015 года наконец-то отправился к моему учителю с надеждой. Я записал тогда на радио передачу о поэзии Ивана Алексеевича Бунина. Она очень мне удалась. Говорили, что это радиошедевр, и я, зная великую любовь о. Иоанна к художеству, надеялся своим творением вернуть наши прежние, настоящие отношения. Открыв дверь, Гуля обронила, что собрат мой обедает. Пока я разувался, доложила ему: «Пришел твой друг писатель Сергей». Захожу на кухню, а он сидит на кушетке как-то боком и спит. Я удивился: за три секунды умудрился заснуть так крепко, что не услышал мое громкое «здравствуй». Тут я окончательно убедился: он притворяется спящим; но почему притворяется, все же не понял. Хотел разбудить его проверенным способом – вместе с Нарекаци, но вдруг сообразил: надо сразу поставить мой диск о Бунине. Если я здорово все сотворил, то учитель мой проснется, а если нет, так и будет притворяться. С первых моих слов мой собрат по художеству распрямился, хотя глаз не открыл. Но когда я начал читать любимого «Последнего шмеля», он не выдержал – разлепил веки. По окончании передачи медленно промолвил: «И там музыка, и здесь музыка». Я понял: и поэзия Бунина – музыка, и мое чтение, мои толкования стихов – тоже музыка. Музыку о. Иоанн любит больше всех искусств. И вдруг тут же, глядя мне в глаза, поделился: «Он живет в моем дворе, ходит под окнами и кричит “Джан, джан”. Всему миру сообщает, что он любит меня, а это фальшь». Я, пребывая в счастливом состоянии – разбудил-таки его своим творчеством – не понял, о ком он говорит, хотя сразу насторожился. А собрат мой продолжил: «Втерся ко мне в доверие, лег специально ко мне в больницу, чтобы написать обо мне. Фальшивый он. Правда, благодаря его крику я жив остался – очень мне плохо тогда было». Я просто потерял дар речи, меня словно обухом по голове ударили. Это я лежал с ним в больнице! Это я написал о нем повесть «Собрат по блаженству»! Это я кричу под его окнами «джан, джан!» Это я живу, хоть не в его дворе, но в семи минутах ходьбы от его дома! Я долго смотрел ему в глаза: осознает ли он, что рассказал сейчас мне обо мне?! Ничего не понял, но возразил: «А мне говорили, что этот человек много лет страдал кровотечением». Мой собрат по блаженству удивился: «Я этого не знал». Конечно, он знал, но забыть мог. Я пошел дальше: «А помнишь, он упал без сознания, и ты затащил его на кровать и молился, пока он не пришел в себя?»

‑ Не помню…

Тут уж я перестал ему подыгрывать: «Зато я хорошо помню».

Сначала я никак не мог взять в толк, почему мой путевождь записал меня в ворюги. Дескать, я украл его словотворчество… Но после его смерти Бог мне открыл. Одна из духовных чад о. Иоанна, прочитав «Собрата по блаженству», раздраженно бросила: «Мы же все это знаем. Это мы должны были написать». Я ничего не ответил, только подумал: разве я виноват, что Бог так распорядился?! И забыл ее слова. Но после ухода моего учителя неожиданно вспомнил и понял, откуда ветер дует. О. Иоанн говорил не своими словами, а словами этой его подопечной: «Всему миру сообщает, что он любит вас. Фальшивый он…» Я даже, словно наяву, услышал, как она сказала: «Втерся к вам в доверие, чтобы написать о вас». А на манию моего учителя, что хотят украсть его художественное богатство, это очень хорошо легло. Это не сам о. Иоанн додумался, а та женщина. Много она мне страданий принесла, ну да Бог ей судья…

После рассказа о. Иоанна «мне обо мне» так тяжело сделалось, как никогда в жизни. Чтобы не закричать от боли сердечной, я спешно засобирался домой, мол, жена уже заждалась. Бывая в Москве, я частенько по нескольку часов проводил у моего учителя. Когда же долго не приезжал из деревни, о. Иоанн звонил моей Марише, мол, когда Серженька приедет? Она его утешала: «Скоро, скоро Серженька приедет, и нам с вами будет полегче». На ее утешение он однажды откликнулся в своем афористичном стиле: «Он не Серженька, он – Стерженька!»

Уже направляясь к выходу, я все же собрался с силами – как обычно на прощание поинтересовался: «Благоверной поклон передать?» Мою жену о. Иоанн называл благоверной и на этот вопрос обычно отвечал ритуально: «Не поклон, а поклонище». Мариша не раз кормила его и всегда гостинцы ему со мной отправляла. Они – два разносторонне одаренных человека – с первой встречи нашли общий язык. На этот раз учитель мой ответил не так уважительно, но все же с оттенком шутки: «Обзательно». Опустил букву «я».

Мариша же очень обиделась за меня. Разгорячилась невероятно: «Ты его так любишь! Раз ты такой плохой – не ходи больше к нему!» Конечно, ее сочувствие, горячая поддержка утешили, а то глаза ни на что не глядели. Я успокоился и со вздохом напомнил Марише, и себе тоже, что к о. Иоанну меня Бог приставил: «…поэтому пусть он думает и говорит обо мне что угодно и кому угодно, пусть люди считают меня “ворюгой”, а я его не брошу». Конечно, моя благоверная согласилась со мной и устыдилась своей запальчивости.

Тогда-то я понял, почему о. Иоанн не хотел меня принимать и притворялся спящим ‑ он записал меня в «ворюги». Желание видеть его пропало. Отношения перестали быть настоящими. Но я принуждал себя, уговаривал, дескать, он больной, у него мания такая, и возникла она не на пустом месте. Я это очень хорошо по себе знаю. Многие, не по разуму ревностные православные, некоторые священнослужители, без малейшего сомнения считающие себя вправе распоряжаться чужими судьбами, много раз пытались отбить меня от литературного поприща, мол, это чуть ли не грешное занятие, мол, есть Священное Писание, и для людей этого хватит. Пытались они зарыть мой талант, данный Богом. Думаю, фотохудожество о. Иоанна тоже пытались зарыть. Наверняка недалекие не раз указывали, мол, обретение мощей снимай, праздники христианские, и хватит… А он снимал монаха Нила с его любимым котом Бубликом, старца Кирилла (Павлова) с веткой сирени в руке… С ним о. Иоанну посчастливилось подвизаться в одной обители в Переделкино. Поясной этот фотопортрет старца Кирилла стоит у меня в кабинете вместе с семейными фотографиями. Монах в черном подряснике на плечах, в черной скуфье на белой голове, с белой раздвоенной бородой по грудь. А в руке у него ветка белой цветущей сирени. Я назвал этот черно-белый шедевр моего собрата по художеству «сирень цветущая». Белые грозди раздвоенной бороды о. Кирилла – тоже сирень цветущая. Благоуханная гроздь Божья! Все великое просто: черные монашеские одежды, белая сирень в руке и белая сирень бороды… Потому мудрый о.Кирилл, никому не позволявший себя снимать, моему собрату по художеству разрешил. У старца Кирилла борода белее сирени!!!

Вот и возникла у о. Иоанна в старости мания, что его гениальные фотографии, его негативы, хотят украсть. И, конечно, его потрясающее устное словотворчество. Да, не на пустом месте мания возникла. Ой, не на пустом… Все это я понимал, но, оказалось, так тяжело, так больно превратиться из собрата по блаженству, из любимого Стерженьки в ворюгу. Оказалось просто невыносимо! Но я опять напоминал себе, что Бог приставил меня к нему… Я тогда почему-то запомнил слова той женщины, а слова самого о. Иоанна забыл: «Правда, благодаря его крику я жив остался – очень мне плохо тогда было». Это его слова, а я почему-то забыл?! Не понял, что это главное, а остальное чепуха?! Наверное, забыл, чтобы пострадать?! Недаром говорят: выстраданное счастье, выстраданная книга, выстраданная песня… Все настоящее выстрадано!

* * *

В мае 2016 года, после Пасхи, вдруг куда-то исчезла боль в сердце, все мои переживания показались такими смешными. Нестерпимо захотелось обнять моего собрата по художеству. Придя к нему, радостно приветствовал его, как всегда в последнее время прикинувшегося спящим: «Христос Воскресе!» Конечно, он сразу откликнулся: «Воистину воскресе!» Тут притворяться – грех великий. Еще больший, нежели при чтении стихов Нарекаци и Бунина. Я сел у него в ногах и с чувством, с толком, с расстановкой еще раз напомнил, что Бог нас свел затем, чтобы его художественное богатство не пропало втуне, что душа его уже не здесь, на земле, а в горнем – потому он все великое помнит, а ничтожное забывает, что Господь задержал его здесь на немножко для того, чтобы я написал о нем. В телеграфном стиле, но художественно (это, говорят, я здорово умею), напомнил прожитое нами. Завершив, спросил: «Помнишь, Серженьку?» О. Иоанн, впервые за несколько месяцев, ласково глянул на меня: «Ты не Серженька, ты – Стерженька». Я возликовал – больше я не ворюга! И шутливый свой тон он сразу вернул – сказал Наташе по телефону: «Гули нет, а вот гульчата есть». Внуки ее. Гульчата, действительно, тихо гулькали, как голубки. Я произнес про себя: «Гульчата гулькали как голубки». Невольно вспомнил своих шумных «деток». У нас возле дома на дубе висят скворечники и в мае многочисленные скворчата пищат так громко. Вернее, издают такие звуки будто на сковороде что-то жарится, скворчит. Слушая скворчиный ор я как-то произнес: «В скворечниках скворчат скворчата». Повторил несколько раз и очень порадовался своей точности художественной. Я не только сказал, что скворчата скворчат, но сами звуки скворчения воспроизвел этими тремя словами. Звукопись сотворил. Я даже удивился: неужели никто до меня это не сказал?! Неужели никто так долго не слушал скворчат, как я? Слушать их такое удовольствие умиленное! Поглядев на моего собрата по художеству, я умилился вслух: «Гульчата гулькали, как голубки; в скворечниках скворчат скворчата…» Он мгновенно услышал и оценил нашу с ним звукопись (про его гульчат и моих скворчат) – поднял вверх большой палец. Но до него мне далеко. Однажды я рассказал ему, что монах нашего Борисоглебского монастыря посоветовал мне перед операцией почаще повторять «Иисусе, Иисусе, Иисусе…» Я такого не слышал и переспросил, дескать, он имеет в виду Иисусову молитву, но монах снова подтвердил, что надо просто повторять «Иисусе»… И обронил что-то насчет видения. О. Иоанн неожиданно рассердился: «Что это такое «сусе, сусе, сусе» ‑ свист на зубах, выпендреж. Сколько ему лет?» Услыхав, что лет не так уж много, и постриг брат принял недавно, протянул: «А-а-а, понятно». Меня сначала несколько покоробила такая резкость моего путевождя, но потом я попробовал вслух повторять «Иисусе» ‑ действительно, свист на зубах: сусе, сусе, сусе. Звук, а не что иное, показал ему, что никакое это не видение, а прелесть бесовская. Бог одарил о. Иоанна слухом божественным… А монах тот впоследствии сбежал из обители, потом вернулся, и вскоре опять сбежал…

* * *

В следующий мой приход собрат по художеству уже не притворился спящим, а встретил, как в лучшие наши времена: «Заждамшись я тебя». На столе у него рядом с книгой Нарекаци, как прежде, лежал мой «Собрат по блаженству». Лежал почти до последних его дней! Другие мои книги тоже лежали на столике у постели умирающих. Для меня это очень важно. Через год после успения о. Иоанна я вдруг, ни с того ни с сего, позвонил одной питерской знакомой, обычно летом проживавшей у нас в Борисоглебе. До этого ни разу ей не звонил. Я не считал ее близким человеком – она не сказала ни одного доброго слова о моей прозе. Я давно убедился: мои творения обычно не трогают людей с каменным сердцем. Потому очень хочу, чтобы и на камнях росли деревья – хочу пронзать своим словом даже каменные сердца. Позвонил я не совсем ни с того ни с сего: солнечной звонкой осенью не раз ездил к ней за сладкими яблоками… Услыхав в трубке мой голос, она поразилась необычайно и неожиданно поведала, что недавно навещала умирающую Ирину Владимировну Столярову, известного филолога-лескововеда, и увидала на столике у кровати три книги: «Евангелие», томик Лескова и мою повестушечку «Старшая сестра». Ее потрясло, что моя махонькая книжечка лежала рядом с такими! У такого человека! Да еще перед смертью! Нет, не случайно я ездил к ней за сладкими яблоками…

Моя книжечка «Дай руку мне» лежала на столике у кровати смертельно больной Татьяны Викторовны Чистовой, директора школы из села Вощажниково. Про ее прекрасную душу можно сказать словами Нарекаци ‑ «луга ее души». В ее школе ребята, в отличие от большинства людей нашей страны, здороваются со старшими. Так они уважают старших, что некоторые по два раза здороваются!.. Здесь пятиклашки способны внимательно слушать серьезное по два часа. Нынче многие утратили великую способность слушать.

Я очень любил Чистову. Ласково называл ее Танечкой и всегда смущал словами, что она совершенно соответствует своей фамилии Чистова. Очень она смущалась, а я очень этому ее смущению радовался и при встрече непременно повторял про фамилию. Танечка была такая скромная, тихая, но однажды, идя в монастырь на молебен о тяжкоболящих, на мой кивок издалека: «Здравствуй, Танечка», ‑ вдруг решительно подошла ко мне, крепко обняла и расцеловала. Тут же залилась краской от такого сильного проявления благодарности: я как-то обронил, что молюсь о ее здравии на коленях… Желая поддержать Танечке дух, я изредка разговаривал с ней по телефону. В последние месяцы у нее почти пропал голос, и она шептала в трубку: «Говорить не могу, а слушать хочу». А незадолго до смерти очень обрадовала: «Читаю ваши повестушечки – обрыдалась». Я, хоть и обрадовался несказанно, все же смутился: «Если обрыдалась, тогда не читай». Она: «Нет, буду читать – у вас благодать». Это были последние Танечкины слова для меня… До сих пор они ласкают мое сердце…

Отпевали Татьяну Викторовну Чистову по полному чину несколько священников! Очень ее уважали! О. Федор Божков из села Ивановского, когда я однажды удивился, мол, ее почему-то все любят, даже лицом просветлел: «Татьяна Викторовна единственная из всех директоров школ района, увидав батюшку, сразу спешит под благословение!»

На службах я обычно, даже опершись на костыль обеими руками, больше пятнадцати минут стоять не в силах, а на этой панихиде выдюжил больше двух часов. Очень мне хотелось проводить Танечку в последний путь по-настоящему. Но вышел из храма и чуть не упал от страшной боли в позвоночнике. Правая нога почти отнялась. А машину я оставил рядом со школой – это метров триста. Согнувшись в три погибели, поковылял со слезами. Через несколько шагов идти стало невмоготу, хоть на землю от боли ложись. Что делать? Помощи у кого-то просить стыдно, да и не до меня всем сейчас… И вдруг я твердо сказал вслух: «Ну-ка распрямись! Нечего поддаваться! Танечка, помоги мне!» И свершилось чудо – я распрямился и боль прошла, будто ее и не было… Танечка помогла…

* * *

В последний раз мы виделись с моим собратом в апреле-мае 2017 года. Дата сегодня вылетела из головы, но все подробности, слова этого общения я буду помнить всегда. Гуля впустила меня, доложила, кто пришел. О. Иоанн ласково приветствовал: «Заждамшись я тебя». Пододвинулся на кровати, уступая мне место. Но я не торопился садиться – посередине комнаты, рядом с огромным столом, на котором мой собрат по художеству когда-то раскладывал свои замечательные фотоочерки, откуда-то образовалась на подставке большущая икона Богородицы. Она была такая праздничная-праздничная. Такие праздничные я видал когда-то в далекой молодости.

На третьем курсе, в 1979 году, мы с однокурсниками журфака МГУ ездили на автобусе в Тартуский университет. В дороге кто-то предложил заглянуть во Псково-Печерский монастырь. Про Тарту я теперь ничего не помню. Помню только, что пиво там вкусное, что тамошние студенты очень гордятся своими форменными фуражками с короткими козырьками.

А монастырь запал в душу навсегда. До этого не раз бывал в московских храмах, и всегда становилось тоскливо от их запущенности, от пения дребезжащих старушечьих голосов. А здесь было светло-светло и празднично-празднично от прекрасных, будто только что написанных икон, от бодро-крепких мужских голосов хора. Отсюда уже уходить не хотелось… Во дворе кто-то будто дул в пустую бутылку. Почему-то подумал, что это древняя птица горлица, о которой только читал в исторических романах, но никогда ее не видел и не слышал. Проходивший мимо монастырский трудник подтвердил: «Да, это горлица кукует». Так мне было хорошо, что я, как в детстве, незаметно отделился от своих товарищей, чтобы побыть одному. В детстве, чтобы никто не мешал мне смотреть и думать, я ходил в школу другой дорогой — через луг и речку. А здесь я забрел в какой-то дальний уголок, где стоял двухэтажный деревянный дом, а около него — поленница дров. Вокруг ни души. Я один, и древняя птица горлица кукует где-то вверху. Вдруг из двери вышел белобородый человек во всем черном. Не спеша набрал из поленницы охапку, не спеша прошествовал рядом со мной, не спеша закрыл за собой дверь. Я вдруг почувствовал: какое это счастье — делать все не спеша. Никогда в жизни я не чувствовал в людях такой тишины и покоя. Меня монах как будто и не заметил вовсе, а я потом рассказал в учебной телезарисовке о нем, о счастье жить не спеша, о древней птице горлице, о красных праздничных иконах, о тишине и покое, которых доселе не знал. Поведал о том, как впервые в жизни моего сердца коснулась благодать. Но тогда я этого слова еще не знал. И благодать эта коснулась не только моего сердца, но и многих сокурсников, посмотревших мою работу. Теперь, почти полвека спустя, стоя перед праздничной иконой в комнате о. Иоанна-джана, я вдруг уразумел: та коротенькая телезарисовка — это мое первое художественно-духовное творение, все у меня началось в Псково-Печерской обители. Истоки моего сегодняшнего творчества оттуда. И вера моя оттуда. Там я впервые ощутил благодать.

Рассказал все это моему собрату по художеству, спросил:

‑ Откуда у тебя эта чудная икона?

‑ Из Сибири привез.

‑ Откуда из Сибири?

‑ Не помню.

‑ Сибирь-то огромная…

Он в своем афористичном стиле сумел скрыть беспамятство:

‑ Вот из огромной Сибири и привез.

Потом по моей просьбе Володя Мусатов узнал: это образ Богородицы «Страстная», а Сергей Чириков (ученик о. Иоанна по фотохудожеству) подарил мне большие, почти в подлинную величину иконы, фотографии, сделанные со «Страстной» самим учителем. На деревянном оригинале краска сохранилась далеко не везде, поблекла она, а на фото моего собрата по художеству икона как новенькая. Будто только что из-под кисти! Как он это умудрился сделать? Ума не приложу. Чудо какое-то. Один Бог знает.

Долго я еще смотрел на этот образ посреди комнаты, вернувший меня к истокам моего творчества, моей веры. Наконец, пришел в себя: «О. Иоанн, впервые такое вижу – младенец обхватил своими пальчиками большой палец матери, а голову в другую сторону от нее повернул. Господь на нас, на людей, глядит. К нам Он повернулся». Мой путевождь, не вставая с кровати, ласково поправил: «Серженька, не на нас, на Отца Христос глядит». Я подошел поближе. Младенец глядит не просто вбок, но вверх и голову немножко запрокинул. Конечно, мой собрат прав: на Отца Христос глядит. Не просто Сын к Отцу повернулся, но внимательно слушает – внимает. Он даже глазами не смотрит, а созерцает – настолько погружен в глаголы Отца. Это главное, сакральное Его положение: за большой палец матери земной держаться, а внимать Отцу Небесному! Для людей это положение тоже сакрально. Господь явился в мир для примера нам. Личный пример – самое действенное научение. И еще, конечно, Создатель явился для того, чтобы никто не мог сказать против Него: дескать, Он – Бог – ему неведомы наши земные страдания, Он их на себе не испытал. Испытал! Еще как испытал! И предательство, и оплевание, и заушение, и бичевание, и венец терновый, и гвозди, вбитые в тело живое!..

Видимо, зная, что больше мы на земле не увидимся, учитель мой на прощание ласково обнял и перекрестил… уж точно до пяток. На этот раз длины рук хватило. От радости у меня даже мурашки по спине пробежали…

* * *

За день до преставления о. Иоанна-джана Гуля собралась за продуктами, а он удивленно: «Ты куда?» Она: «В магазин». О. Иоанн: «Какой магазин – я умирать собираюсь». Гуля: «Как умирать?» Он: «Как, лягу и умру». И на другой день умер. И еще чудо – Гуля, простая таджичка, плохо говорящая по-русски, не только запомнила этот разговор, но и посчитала нужным передать его именно мне, человеку, приставленному Богом к о. Иоанну, чтобы записать его слова…

На отпевание в храм Андрея Рублева, где иеродиакон Иоанн служил в последние годы, народу собралось много. Даже в храм он – художник ‑ попал именно к Андрею Рублеву, тоже художнику! И художников, учеников великого фотографа Олега Владимировича Макарова, пришло на проводы немало. Ну, и аз многогрешный.

Шла последняя неделя перед четыредесятницей. Священники множество раз возглашали: «Христос воскресе!» Весь храм в едином радостном порыве подтверждал: «Воистину воскресе!» Словно мы собрались не на отпевание, а на Пасху! У всех на душе царил Праздник Праздников! Гроб вообще никого не интересовал, будто его вообще нет. Думаю, не только я, но все, ощущали явное присутствие о. Иоанна…

Когда я пробрался поближе ко гробу, чтобы сказать слово, священник, возглавлявший отпевание, вдруг обнял меня: «Наконец-то мы увиделись!» Я догадался: это архимандрит о. Владимир (Зорин), духовник моего путевождя, с которым я ни разу не встречался, зато по рассказам о. Иоанна и Володи Мусатова знал: он тоже наш собрат по блаженству – много лет героически борется с тяжкой болезнью.

Конечно, сказал я о том, что Бог очень ценил таланты о. Иоанна. Чтобы я попал в одну больничную палату с ним и написал книгу его бытия, заставил меня несколько лет страдать кровотечением. Так чувствовалось присутствие живого о. Иоанна, что я даже не понял, зачем о. Владимир открыл смертный покров и показал мне лицо. Конечно, он оказал мне, описателю жизни его духовного чада, великую честь – лица монахов обычно не открывают, но мне это не было нужно. Для меня мой собрат навсегда остался живым…

* * *

По дороге на Переделкинское кладбище в машине разговаривали с о. Андреем, настоятелем храма Андрея Рублева, самым прямым начальником о. Иоанна-джана. С нами сидели еще Наташа-бухгалтер и старушка ‑ по всему ее виду из тех, что с утра до вечера в храме, и потому считают своей обязанностью всех одергивать, всеми командовать. По косым взглядам я почувствовал – ей не нравится, что мы разговариваем. И не ошибся – она вдруг обратилась к о. Андрею: «Батюшка, благословите молитвы почитать». Он, видя ее насквозь: «Про себя». Старушка нахохлилась, а Наташа утешила ее: «А ты скажи, мол, про меня молитву еще не сочинили». Мы с о. Андреем дружно рассмеялись: ай да Наташа ‑ утешила и пригвоздила одновременно. Старушка тоже поняла, как высоко вознеслась ‑ разулыбалась растерянно.

На кладбище я почему-то совершенно не увидал, как опускали гроб, как закапывали могилу. Зато бросилась в глаза черная свежевскопанная земля, и я увидал черное вспаханное поле возле нашей деревеньки Старово-Смолино и множество белых чаек, расхаживающих по пахоте. Белые чайки на черной пахоте! Словно ангелы, сошедшие с Небес! Всю панихиду они стояли у меня перед глазами, и самих похорон я не увидал, как не увидал лицо усопшего о. Иоанна. Белые чайки «улетели» от меня только тогда, когда, завершив отпевание, о. Владимир подошел ко мне, ласково улыбнулся: «Спасибо за книги. Мои домашние их из рук не выпускают. Особенно любят, где про животных». Да, ласковых людей послал Ласковый Бог о. Иоанну-джану…

На поминках в трапезной храма Андрея Рублева пасхальное торжество продолжилось. Когда о. Андрей хотел чокнуться со мною, я машинально убрал свою рюмку. Он понимающе усмехнулся: «Не чокаться за покойных – это придумки Советской власти. Они тоже свои традиции создавали. Смерть так утверждали. А у нас, у православных, все живы». Мы радостно чокнулись и выпили за упокой души о. Иоанна.

Многие вспоминали, как все любили иеродиакона Иоанна, что никто его не забывал. О. Андрей снова слегка усмехнулся: «Если забывали, то он и напомнить мог… К опаздывающим тоже был строг, мог так рявкнуть, а у него бас». Я решил смягчить его тональность: «Гуля очень любила о. Иоанна, папой называла». Но о. Андрей, явный ревнитель правды, поправил меня: «Она слышала, что все его отцом называли, и переиначила на свой лад “папа”». Я согласился: «Сначала потому, что все называли отцом, а позднее уже из любви». На этот раз о. Андрей смиренно промолчал. Правды ради, надо сказать: они, два добрых служителя Божьих, не всегда понимали друг друга, не всегда находили общий язык. О. Иоанн – художник с горячим южным темпераментом, а о. Андрей – офицер, военная косточка… Однако, когда его подчиненный заболел, выбыл из строя, он сразу забыл все распри, взял о. Иоанна под свою опеку: прикрепил к нему Наташу Титову, частенько посылал своего клирика о. Николая Солодова исповедовать и причащать болящего; и хлеб насущный каждый день из храма посылал; а когда подопечный стал совсем немощным, нанял для него сиделку. Благодаря заботам о. Андрея мой собрат по блаженству прожил свои последние годы, как у Христа за пазухой…

* * *

Ученики о. Иоанна – фотохудожники (они называли своего учителя Олегом Владимировичем или просто Макаровым) ‑ решили продолжить поминки в его квартире. Закупили продукты, а Гуля приготовила всякую вкуснятину. Заправлял здесь любимый ученик о. Иоанна Сергей Чириков. В своем слове он не стал мудрствовать, а просто вспомнил, как проходил практику под руководством Макарова в колхозе в знаменитой Прохоровке, на месте Курской битвы: «Ели помидоры и сыр. Каждое утро в четыре часа шли на танковое поле. А солнца нужного не было. Нам важно было, чтобы оно взошло сквозь дымку. Кончилась пленка, Олег Владимирович говорит: “Ты как-то хвалился, что бегаешь хорошо…” Вернулся я через полтора часа, а он на флейте играет… И никто не уходил от него…» Только благодаря последней фразе бесстрастного Чирикова ‑ и никто не уходил от него ‑ я сообразил, к чему он клонит: питаться одними помидорами и сыром в течение долгого времени не очень сладко, и вставать рань-непрерань (в четыре часа утра) много дней очень утомительно; что прибежал он через полтора часа весь взмыленный, а Макаров на флейте играет… И все же никто из учеников, несмотря на строгость, даже жесткость своего учителя, не уходил от него. Хотя, конечно, нередко и обижались: прибежал весь взмыленный, а Макаров музицирует… Как тут не обидеться! И в выражениях мастер не стеснялся. Однажды Чириков показывал ему новые фотографии. Тот посмотрел и вдруг рубанул: «Ты собрал кучу мусора и вывалил мне прямо на стол». В другой раз Сергей, затаив дыхание, снова разложил на столе фотографии. Макаров смотрел, смотрел: «Не понял, не понял… лейка». Чириков восхищенно пояснил: «Он узнал, каким аппаратом снимали!» На это редко кто способен…

Другой ученик, тоже уже седовласый мужчина, подхватил мотив Чирикова: «Как-то привез ему фотоочерк. Радовался, что хороший получился, очень ждал похвалы, а Олег Владимирович огорошил: “Тебе не хватает одного кадра”. А какого кадра ‑ не сказал. Долго я ломал голову и все же додумался: герой у меня есть, а вот людей, с которыми он работает – нет. И пришлось снова ехать за тридевять земель за одним кадром… К людям Макаров относился с любовью. Все герои его фотоочерков становились нашими хорошими друзьями…»

Ученики были единодушны: мастер глядел далеко вперед – редко снимал отдельные фото, а чаще – очерки. Сегодня каждый дурак (ну, может, и не каждый, и не совсем дурак) может щелкнуть один удачный кадр, а сотворить добротный фотоочерк теперь редко кто способен.

Слушая учеников Олега Владимировича Макарова (для меня о. Иоанна-джана), я невольно вспомнил великие слова Бунина: «Прежде чем заняться писанием, надо создать в себе нечто достойное писания». Конечно, слова его применимы ко всем видам художественного творчества, а не только к литературе. Ныне многие «художники» даже и не пытаются создать в себе нечто достойное писания – несут людям свою грязь, пустоту, уродство. Мудрый наш народ сказал: «Не все, что есть, надо в люди несть». Раньше это больше всего к художникам относилось, а нынче, в эпоху интернета, ко всем. В интернете никто не стесняется козырять своей дуростью и бездарностью!.. И художники нынешние совсем сбрендили, по-другому не скажешь: обратились к Президенту страны, чтобы «ради правды жизни, ради колорита» им разрешили материться со сцены, с экрана, со страниц книг. Слава Богу, Путин не поддался на эту дьявольскую уловку, ответил, как всегда кратко и мудро: «Достоевский с Толстым как-то обходились без мата…» Кто-то из святых сказал: «Каждый мат – это стрела в сердце Богородицы». Уверен, и про стрелы православный наш Президент знал – он всегда очень глубоко, до самой сути, вникает во вставший перед ним вопрос… И однажды Путин обронил: «Я ни разу не слышал, чтобы отец и мать матерились…»

* * *

На сороковины о. Иоанна-джана я приехал из деревни к обеду. В храме Андрея Рублева панихида уже закончилась, и, кто хотел, тот уже побывал на кладбище. Я растерялся: как же мне попасть на могилу? Но о. Андрей уважил: попросил своего клирика о. Николая Солодова съездить со мной в Переделкино.

В жизни часто так бывает: какие-то люди, кажется, не очень тебе близкие, играют в твоей жизни большую роль. Когда умирала моя старшая сестра Галя, все знакомые священники, по каким-то своим причинам, не смогли исповедовать и причастить сестру, а совсем почти незнакомый, кажется, совсем не близкий о. Николай, даже опоздав на вечернюю службу, может даже получив нагоняй от настоятеля, исповедовал и причастил. На другой день Галя, прослушав целиком Евангелие от Матфея, отдала Богу душу. Сестра была мне второй матерью и хотелось до боли сердечной, чтобы она, жившая, как говорится, не совсем праведно, все-таки умерла по-христиански. Благодаря о. Николаю это произошло. Никогда это не забуду. Хотя, конечно, это мне только казалось, что он неблизкий. Как же неблизкий?! Если его очень любил мой собрат по блаженству, которого он частенько исповедовал и причащал!.. Как же неблизкий?! Он причастил перед смертью мою сестру!..

На могиле о. Иоанна вдвоем с о. Николаем отслужили панихиду. День июльский, жаркий, чудесный. Уходить не хотелось. Словно чего-то ожидая, мы молча склоняли головы. Гудя, прилетел большой черный бархатный шмель, сел на букет цветов, поставленных в банку с водой. От радости меня просто пронзило: «Голубчик мой дорогой, тебя-то мы и ждали». О. Николай глянул на меня вопрошающе. Я пояснил: «Последнее, что о. Иоанн слушал по своему музыкальному центру – моя радиопередача о поэзии Ивана Алексеевича Бунина. Гуля рассказала, что целую неделю, садясь за обеденный стол, мой собрат по художеству просил ее: “Поставь моего друга”. Я там читал любимое стихотворение “Последний шмель”». Показал о. Николаю рукой на шмеля, сидевшего на цветах, и прочитал:

Черный бархатный шмель, золотое оплечье,

Заунывно гудящий певучей струной,

Ты зачем залетаешь в жилье человечье

И как будто тоскуешь со мной?

За окном свет и зной, подоконники ярки,

Безмятежны и жарки последние дни,

Полетай, погуди – и в засохшей татарке,

На подушечке красной усни.

Не дано тебе знать человеческой думы,

Что давно опустели поля,

Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый

Золотого сухого шмеля!

Черный бархатный шмель, золотое оплечье, сидел и будто слушал о себе. Меня охватило вдохновение: «Если бы он не прилетел, тогда бы я не прочитал “Последнего шмеля”, а художество просто обязано было прозвучать на могиле о. Иоанна. Он ведь и в монашестве остался художником. Потому после панихиды духовной должна была состояться “панихида” художественная… Если бы шмель не прилетел, тогда бы этого не случилось. А чтобы он прилетел надо было кому-то принести на могилу цветы, чтобы было ему зачем прилететь и куда сесть. Уверен, цветы принесла Наташа Титова – она больше всех заботилась об о. Иоанне».

Позднее Наташа подтвердила: рано утром, перед работой, побывала на кладбище и поставила цветы в банку. У нее в последние годы оставалось одно главное послушание-делание – опекать о. Иоанна-джана. И она его исполнила как нельзя лучше, хотя он ее нередко обижал, даже выгонял, но Наташа вытерпела. Исполнила свое земное служение, и о. Иоанн забрал родную душу к себе в райские кущи – и двух лет не прожила после него…

В последнем разговоре по телефону Наташа, несколько лет смиренно превозмогавшая неизлечимую болезнь, уже прекрасно понимавшая, что ей остались на земле считанные дни, о своих страданиях-печалях не обмолвилась ни словечком, зато, едва шевеля языком, все уговаривала меня заняться архивом о. Иоанна-джана. Его забрал к себе на дачу Сергей Чириков. Я успокаивал ее, мол, он – ученик о. Иоанна – и без меня разберется, как и что делать. А Наташа свое, что только я смогу разобрать. Упрашивала всячески.

Правда, когда я рассказал Сергею Чирикову о Наташиных цветах, он возразил, мол, они с женой Ирой тоже на сороковинах заехали рано утром на кладбище и поставили в ту же банку свои розы. Дескать, я тоже причастен к художественной панихиде ‑ шмель и на моих цветах сидел. Наверное, так; Чириков ‑ верный ученик Олега Владимировича Макарова.

* * *

Пока я говорил, шмель сидел тихо и как будто слушал, а когда я умолк, загудел своей певучей струной и растворился в солнечном небесном мареве. Но я чувствовал, я знал – если снова начну читать стихи Бунина, он опять прилетит, опять сядет на цветы. Надо только начать читать...

* * *

Последнее желание Наташи сбылось – в декабре 2019 года Сергей Чириков неожиданно привез мне в деревню архив моего собрата по художеству; и еще его фотографии с иконы «Страстная». Я повесил одну в светелке, где пишу свои повестушечки. Глядя на Младенца, обхватившего своими пальчиками большой палец Матери, а голову к Отцу повернувшего, с нежностью вспоминаю о. Иоанна-джана – черного бархатного шмеля Божьего с золотым оплечьем… Нет, его не сдуло в бурьян – он впадает в Бога, как река в море…

Христос Воскресе, дорогие мои!

Великим постом 2020 года во время эпидемии коронавируса в затворе в деревне Старово – Смолино

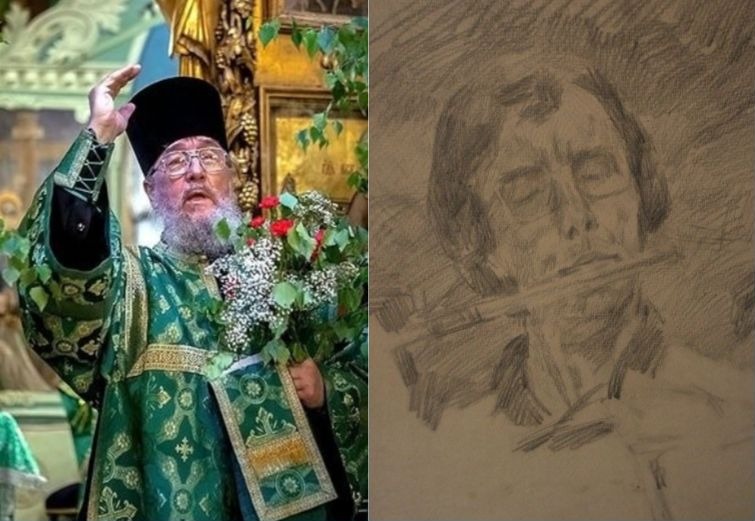

На илл.: Отец Иоанн (Макаров) в разные годы жизни