Людмила ТАРВИД. Историософия Всеволода Никаноровича Иванова

Русский ХХ век сделал Россию пространством грандиозного эксперимента – социального, экономического, культурного. Предписано было жить «без Россий и Латвий, единым человечьим общежитьем», как говаривал В.Маяковский. В стране, которую назвали Третьим Римом, «поспешно разрушались церкви и долго строились ларьки». Однако остался странный остров традиционной русской жизни на Северо-Востоке Китая - Харбин, детище КВЖД, феномен рокового вечного жертвенного дарения и даяния русских миру.

Здесь, в Русской Атлантиде, жили, как прежде: – ходили в Церковь, праздновали Пасху Христову, и думали, как прежде – как велит душа. Доминанты духовного поиска выбирались не по окрику идеологов-комиссаров, но по стремлению осмыслить пытливым умом и страдающим сердцем те исторические катаклизмы, свидетелями которых приходилось быть. Именно там, в харбинской эмиграции происходило и духовное становление Всеволода Никаноровича Иванова.

Всеволод Никанорович Иванов родился 19 ноября 1888 года в семье художника в городе Волковыске Гродненской губернии, в 1897 году семья Ивановых переселяется в город Кострому. Там мальчик окончил Костромскую гимназию, и поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского Университета, который он блестяще окончил в 1912 году. На двух летних семестрах он стажировался в Гейдельберге, где много общался с известными в то время немецкими философами, которых, как и русского студента, интересовали историософские проблемы. В 1913 году Иванов сдает экзамены на прапорщика запаса и, получив офицерское звание, возвращается в Петербургский университет, намереваясь заняться научной деятельностью у академика А.С.Лаппо-Данилевского, а также у известного профессора богослова Николая Онуфриевича Лосского.

Однако судьба, как это бывает, распорядилась иначе. Наукой пришлось заниматься совершенно самостоятельно и после больших жизненных коллизий. Революционные события 1917-1918 годов В.Н.Иванов встретил в составе Армии Колчака. События тех дней Всеволод Никанорович позднее осмыслит в своих дневниках, там же, много лет спустя, он проанализирует исторические причины неудач Белого движения. Но невозможность заниматься академической наукой В.Н.Иванов заменил активной журналистской деятельностью. В 10-е –20-е годы В.Н.Иванов печатается в прессе, где бы он ни находился. Его публикации появлялись в газетах Перми, Омска, с которыми связала его судьба. Затем с остатками Армии Колчака Иванов дошел до Приморья. В 1920-1922 году он становится жителем города Владивостока, а значит и гражданином Дальневосточной республики. Во Владивостоке В.Н.Иванов редактировал «Вечернюю газету», много писал для нее сам, а в газете «Русский край» можно было встретить целые подборки его стихотворений.

С падением Дальневосточной республики В.Н.Иванов эмигрировал в Харбин в октябре 1922 года, где проживал до середины 30-х годов, затем он переехал в Шанхай. Более 20-ти лет его жизни связаны с Китаем. По сообщению автору этих строк известного переводчика и знатока русской культуры харбинского литератора Диао Шао Хуа (к сожалению, ныне покойного), которое он сделал в 1996 году в Харбине, В.Н.Иванов издавал журнал «Азия». По утверждению Диао Шао Хуа этот журнал, его публикации пользовались достаточно большой известностью и вызывали интерес не только у русских эмигрантов, но и у китайских историков и исследователей. Можно только предполагать, что публикации этого журнала важны для изучения такого мощного идейного движения русских философов и историков, каким было евразийство.

Евразийское движение, как и русская культура ХХ века в целом, отличается многоликостью и большим разнообразием. В изданной в Москве в 1995 году антологии «Мир России- Евразии» евразийство определяется как «идейное течение внутри русской эмигрантской интеллигенции, пережившей разочарования в связи с поражением демократических чаяний в революции

Думается, что именно сохранение русской культуры и осмысление причин и механизмов ее становления и выживания в катастрофических обстоятельствах современности и стало основной причиной возникновения концепции евразийства. Пожалуй, можно сделать вывод, что евразийство явилось продолжением постоянно развивавшейся в России почвенной Традиции мысли, питаемой источниками прежде всего конфессиональными – Традицией Православия.

Однако у евразийства были и иные источники – среди них и русский космизм, и решение геополитических проблем, и осмысление исторических коллизий Русского Средневековья, в частности рассмотрение механизмов культурного взаимодействия русских с монголами во время так называемого Татаро-монгольского ига. Столь же многообразен был и спектр интересов, и профессиональной принадлежности евразийцев. Среди них экономист и географ П.Н. Савицкий, лингвист и этнограф Н.С.Трубецкой, искусствовед П.П.Сувчинский, богослов и философ Г.В.Флоровский. Само название первой книги, объединившей идеи названных авторов, вполне символично: «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждения евразийцев». Время ее выхода – 1921 год.

В это время В.Н. Иванов приезжает в столицу Приморья. «Я приехал во Владивосток в снежном сыром марте 1921, поселился в «Версале», в верхнем птичьем этаже».[2] Далее Всеволод Никанорович вспоминает о происходившем в те дни во Владивостоке съезде несоциалистического движения Дальнего Востока. Заглядывая в будущее, он мечтает о том времени (нашем с Вами времени, читатель!), когда, изучая прошлое своей страны, какой-нибудь «монах трудолюбивый» перероет архивы и, глядя на выцветшие фото, «увидит там помолодевших современных ему стариков, не поверит им и развернет картинку того, что происходило тогда на Дальнем Востоке, под тремя литерами ДВР.

А что было? Был тогда будто разрыв пуповины между настоящим и будущим нашей страны. Мы оставались тогда на берегу, маленький пятачок, а огромный айсберг России сплыл с берега, отломился от него и уплывал, разрывая вечные артерии времени, по которым циркулирует общая всем нам горячая кровь планеты».[3]

Какая характерная метафора, так живо и выразительно рисующая мироощущение Всеволода Никаноровича! Ведь это у огромного айсберга России нарушается кровообращение, а кровообращение – это связь с прошлым, и вне этой связи историческая Россия уплывает куда-то, а здесь, как казалось зрителям «айсберга России», «на островке ДВР» все еще продолжается историческое бытие. Но только связь с этим уплывшим айсбергом никогда не прерывалась для В.С.Иванова. Там, на айсберге, оставался единственный сын, юнкер. О нем несчастный отец узнает много позже: он разделил судьбу русского юношества в Крыму. О страшных событиях в Крыму тоже в эмиграции, со своей всегдашней горячей любовью к России, и с великой болью за ее Голгофу напишет великолепный Иван Шмелев в своем «Солнце мертвых».

А пока 1921 год. Владивосток. ДВР. «И снова контора «Денни Мотт и Диксон» в апреле 1921 года. Жужжал народ как улей Додона, но в этом, казалось бы, монотонном жужжании слышны были тонкие голоса пчел-тружениц, властные басовые ноты других, новых особей. Люди толклись в помещении, заставленном столами, грелись на длинном железном балконе – на Светланке, прямо против грандиозного магазина И.Я.Чурина, универмагами своими охватившего Амур, Китай, Ляодун с Порт-Артуром. Светланка (в память о фрегате «Светлана», первым вошедшем в Золотой Рог в 1860) полна была весеннего народа, дамских свежих шляп, первых фиалок на груди. Толпа сливалась влево вниз по тротуарам, вздымалась направо вверх, цокали подковы извозчичьих пролеток по брусчатке…

Подкатывала машина к подъезду, все смотрели: кто-то приехал».[4]

Много колоритных людей встает со страниц воспоминаний В.Н.Иванова. Работа редактора владивостокской «Вечерней газеты» позволяла ему быть в самой гуще событий. Он ощущал себя в «этом приобщении к делу очень важным, ответственным за порученное, немым священником, совершающем литургию, или писарем у Репина, что пишет письмо турецкому султану».[5]

В.Н.Иванов в своих произведениях, а также в дневниковых записях ставит и пытается решать сложную и актуальную проблему – роль «белого» движения и причины его поражения. Сейчас издаются многие материалы, позволяющие многогранно рассмотреть этот вопрос, далёкий и сегодня до окончательного своего разрешения. И в хоре разноликих авторов нам очень важно услышать сегодня голос В.Н.Иванова. В своем документальном очерке, посвященном тем драматическим дням, под названием «Крах белого Приамурья» Иванов описывает вопиющую трагедию отсутствия живой связи между людьми, ответственности за вверенных людей со стороны Дитерихса. «Что за кошмарный сумбур порождал вокруг себя этот человек!.. И разве в первый раз случилось так, что сей военный Талейран сумел уйти от грядущей опасности, предавая других и губя дело? Тени генерала Крымова, сумевшего найти силы покончить с собой, генерала Духонина, адмирала Колчака, профессора Болдырева витали над угловатой головой генерала Дитерихса, предупреждая этого хитрого человека. Как бы там ни было, кровавый приморский фарс был окончен. Идея монархии была оскорблена и унижена так, что, как этого не сумели бы сделать и большевики. Около 1500 безвестных трупов остались лежать на полях Приморья, трупов русских людей, которые никогда не увидят ни голубой Волги, ни серебряной Камы… А куда пойдет остальная армия? На синем море у Гензана покачивались маленькие «Тунгус» и «Смельчак». На них было свыше 400 раненых и не было пищи. Вот где вместо Москвы оказались эти люди! Неужели политики, получившие свои медали за Земский собор, не чувствуют, как эти нелепые награды жгут им грудь. Еще одна связь между русскими людьми – порвалась…Революция победила еще раз».[6]

Однако в сердце Всеволода Никаноровича связи с Россией и с русскими людьми не прерывались никогда. После краха ДВР Иванов переезжает в Харбин, затем в Шанхай. Именно там он издает свой журнал «Азия», к сожалению, не известный пока читателю в России.

Там, в эмиграции, его, как и многих других, занимает проблема отношении России к Западу и Востоку. Восток в лице жизни огромного Китая был у Всеволода Никаноровича перед глазами, позднее, вернувшись на Родину, он напишет замечательное эссе «Китай на свой лад». А пока он пытается по мере возможности отдаться исследовательской работе. Проблема европоцентризма, проблема преувеличенной любви русского общества к Западной Европе как к законодательнице мыслей и чувств русского дворянства была жива в картинах воспоминаний В.Н. Иванова. Много позднее, в мемуарах, он напишет о том, как вернулся из Германии в сентябре 1909 года в Петербург, как раз на именины тети Лизы, бывшей воспитанницы Смольного института. Тетя Лиза попросила рассказать для своих дорогих гостей о том, как там, в Германии. «И я рассказывал им, как повезло мне в Мангейме – вместе с молодой ученой дамой Брюлловой-Шаскольской слушал оперу Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» в великолепном составе исполнителей. И, внемля мне, чопорные смолянки млели, складывая бантиком губки и вместе ладошки и испускали полуслова-полустоны: «О! Все, как у Генриха Гейне:

За чайным столом разговор…

Рассказывая, я злился на себя. Злился потому, что сам увлекся своим рассказом. А еще потому, что не говорил правды, чтобы не огорчать дорогой именинницы. Я ведь видел: рыцарь могучего Грааля в серебряных латах, плывущий по синему немецкому озеру в раковине, влекомой Белым Лебедем, возможно, был опоэтизированным предком генерала Бернгарди – генералом Лоэнгрином – и мечтал о войне на Востоке.

Но как же ласково смотрели на меня увядающие смолянки… Ведь и они все бывали за границей, они-то все там знали, даже помнили имя этого «божественного» тенора, который пел арию Лоэнгрина. Ведь знать всё о Европе было первым способом доказать свою культурность… Это было также безусловно принято, как безусловно необходимо было тогда носить на голове головной убор».[7]

С 1923 года Иванов, переехав в город Шанхай, приступил к работе над книгой «Мы», носящей подзаголовок «Культурно-исторические основы русской государственности».

Вспомнились, наверное, прерванные жизненными обстоятельствами университетские штудии. «В философии, несмотря на несмелую оппозицию профессуры, упорно пробивался вперед марксизм, который мне тогда казался схоластическим. Никак я не мог согласиться, что можно перевести все духовное богатство нашей жизни в экономическую обобщенную цифирь, полноту жизни заковать в железные законы – в ней всегда должно быть что-то поразительное, не разгаданное до конца. Охладевая к философии, начал я работать в семинаре у академика Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского, у которого я прежде слушал лекции по методологии истории».[8]

В последние годы, когда интерес к евразийству все более возрастает, а оценки этого движения приобретают значительный спектр, можно ознакомиться и с трудами университетского преподавателя Всеволода Никаноровича. Интерес к эволюции взглядов идеи государства в России у А.С.Лаппо-Данилевского,[9] вероятно, уже в студенческие годы позволил В.Н.Иванову достаточно отчетливо определиться со своими научными интересами. Осуществлять их пришлось уже гораздо позднее, далеко не в университетских условиях. Однако перед глазами историка Иванова прошло столько драматических эпизодов, которые стали для него живым проблемным материалом, а прежние студенческие интересы несравненно обогатились пульсирующими, мучительными вопросами, которые задавала сама жизнь. «Я устремился к историческим проблемам, - или события толкали меня к ним? Нелегкое это было дело» – скажет о своих исканиях Иванов уже в зрелые годы.

Весьма важной вехой осмысления истории явилось произведение В.Н.Иванова «Мы». Эту книгу он начинает с рассуждений о методологии изучения истории, о тех подходах, которые позволяли бы говорить о подлинной научности. И здесь он с прискорбием отмечает, что засилие Византии в летописях, вполне наивно и некритично принимавшееся русскими историками в контексте их конфессиональной принадлежности заменяется в Советской России социологическим уклоном, «причем в этот уклон русские уверовали столь же горячо, как ранее в святость крещения киевлян». Но даже в этом свойстве некритичности видит В.Н.Иванов определенную характерную черту русского восприятия исторической реальности, которая, наверное, не лучше и не хуже западноевропейской, но просто иная, чем там.

Неудивительно, что в некоторых текстах, упоминающих произведение «Мы», В.Н.Иванова называют даже не «евразийцем, но «азийцем». В.Н.Иванов подчёркивает, что с Востоком Россия связана сильнее: стоит посмотреть хотя бы на протяженность границ, пишет он. Ведь в то время как общая длина границы России 17 300 верст, то из них азиатской границе принадлежит 11 783 версты, но русские меньше интересовались Востоком и «почтительно устремляли свои взоры на Запад». Но именно из эмиграции, после всего пережитого и после наблюдения за жизнью вне России становилось ясно: «Если наши внутрирубежные соотечественники убаюкиваются сладкой мыслью, что они идут по стопам культуры могучего Запада, то уже многомиллионная эмиграция-то ясно видит, как далеки мы по своему складу от европейцев и англосаксов. Трудно было входить этой мысли в наш обиход; поистине нужны были драконовские условия в беженстве, и жизнь в изгнании, чтобы эта мысль не показалась бы такой ересью, какой она казалась еще недавно, каких-нибудь десять лет тому назад, во время никому ненужной войны из-за Европы». Иванов и сам утверждает, что говорить нужно не о «евразийстве» как о новом духовном движении осознания роли России в мире, но об «азийстве», потому что из двух очагов культуры мы чувствуем более живое тяготение именно к Азии. «Только там [в Азии] на нас дышит то, что всегда прельщало нас, - естественное богатство самой жизни; Запад творит, работает над своим самодельным богатством». Иванов считает, что в ближайшем будущем России необходим пересмотр основных положений нашей истории. «Но необходимо строго оговориться, - с горечью замечает он, - еще далеко в судьбах мира не решено, обойдется ли нам наша революция столь благополучно? Все это зависит от того, удастся ли нам, русским, по своему преемственному духу подхватить нашу национальную государственность. Если Россия выйдет из настоящих испытаний, он спасется. В противном случае ей, прежде единой, грозят мрачные перспективы распада и расчленения. Настоящее состояние, уравновешенное общим бессилием мира после великой войны, скоро пройдет, и первый, кто двинется на ослабленных окружающих, пожнет неслыханные результаты своих дерзаний. Такие будут. Кто будет это – возрождающаяся Азия или заокеанские культуры?»

Интересно отметить, что в другом месте мира, в эмиграции пишет об опасности расчленения России Иван Ильин, а многими годами позже наш современник Михаил Назаров, выехав на Запад в поисках духовной свободы, гораздо яснее видит пути развития России и пишет книгу «Пути русской эмиграции». Там он осмысливает этот феномен более ясного видения, наступающего у русского человека после того, как он панорамно видит мир, и место России в этом мире. Возможно, это связано с русской иллюзией поиска того идеального устроенного места, которое может быть прообразом жизнеустройства, своего рода искомого нашими старообрядцами «Беловодья» и которое русское дворянство, свободно выезжавшее в Европу, с уверенностью видело на Западе. «Подобно тому, как когда-то старообрядцы были твердо убеждены, что существует где-то очень далеко царство Опоньское (Японское), где блюдется старая правильная вера, интеллигенция как новый класс, высказывает огромную живучесть в этом своем убеждении, в присутствии спасения в Европе», - замечает В.Н.Иванов. Эмиграция развеивала эти иллюзии.

В.Н.Иванов критикует роль дворянства в Х1Х –ХХ веках, когда оно образовало замкнутый привилегированный класс. Эта оторванность дворянства «от гущи народной» и привела к тому, что дворянство начала Х1Х века покинуло своего императора Николая Александровича. «Заискивание перед Западом привело к тому, что нашей армией распоряжались иностранные дипломаты. Как это было, например, в 1914 году, в истории с гибелью корпусов генерала А.В..Самсонова под Сольдау». «Мы по совести должны обвинять в крушении государства Российского тот высший класс, который стоял у кормила правления, и класс этот – дворянство». В интеллигенции, по мнению Всеволода Никаноровича, дворянство создало «свое карикатурное визави». Интеллигенция, замечает В.Н. Иванов, родилась после того, как император Николай I «прозорливо перестал после декабристов доверять дворянству». Х1Х век дает эволюцию интеллигентских воззрений, столь трагично закончившуюся для России в веке ХХ. В Х1Х веке существовало шутливое стихотворение «В тарантасе, в телеге ли еду ночью из Брянска – все о нем, все о Гегеле моя дума дворянка». Спустя век у гениального русского писателя Андрея Платонова вместо Гегеля мы видим образ Копенкина безмерно преданного своему идеалу - Розе Люксембург. Ясно, что в идеальной любви Копенкина к революционерке Розе сказались не какие-то реальные познания о ней, но преобразованная мифология дворянского мышления. Эта тема, как нам кажется, только формируется для полного понимания ее исторической сущности и роли. Хотя какой-то свет на эту тему могут пролить и известные сборники «Вехи» и «Из глубины».

Но Иванов здесь поистине является первооткрывателем. «На место темных и спутанных замыслов декабристов (марксистская мифология, конечно, сделала из декабристов идеальных героев и многим, может быть, странно будет читать эти твердые и правдивые строки – Л.Т.) в течение Х1Х столетия приходят несколько разных типов интеллигентского миросозерцания. Они и различны, и объединены одним – все они революционны в большей или меньшей степени. Они развиты, укладываются для среднего миропонимания и поэтому пригодны для широкого распространения. Они распадаются на два основных типа – социалистический и либеральный, но среди них нет ни одного вида, который бы носил характер национальный. Все эти мировоззрения заимствованы с Запада и как таковые уже заранее полны отрицательных возможностей к нашему самобытному государственному строю». Эту идею, которую высказал на страницах своего сочинения В.Н.Иванов, сегодня аргументированно высказывает в печатном слове и своих устных выступлениях известный политолог и историк Наталья Алексеевна Нарочницкая. Она подчеркивает, что как коммунистическая идеология, так и либеральная разрывают «Я» и «Мы», коммунистическая идеология при этом делает акцент на «Мы», либеральная – на «Я», но только в национальном типе государственноой идеологии между «я» и «Мы» возможна гармония.

«В дополнение к этому нельзя забывать, - пишет Иванов, - что торжество западной науки привело к господству «точного» (т.е. материалистического) метода в социологии, импонирующего, как известно, сильно неискушенным». Как видно из воспоминаний Всеволода Никаноровича, написанных им десятилетия спустя, проблема эта интересовала его еще в студенчестве. «Оставалась и росла в поле моего тогдашнего зрения одна история, и именно русская. В курсе академика А.С.Лаппо-Данилевского меня привлекла проблема разницы образования понятий естественно-научных, подводящих факты под единый закон, и понятий исторических, опирающихся на индивидуальную творческую причинность. По существу это была центральная проблема научно-философского мышления того времени, перекресток, где сходились, боролись и расходились материалистическая и идеалистическая традиция».[10]

Эта проблема была в центре философского внимания известного и весьма влиятельного в немецкой философии течения неокантианцев Риккерта и Виндельбанда, разделявших все науки на «номотетические» и «идеографические». К числу «номотетических» они относили науки естественного цикла (физику, химию, биологию), в которых изучаемые факты могли повторяться и даже воспроизводиться. К числу «идеографических» относили гуманитарное знание, которое по природе своей ценностно, и имеет дело с невоспроизводимыми, единичными событиями. Именно с этих философов и начинается аксиология, часть современной философии. Эта проблема была и в центре внимания многих русских философов того времени. Так, в одном из номеров периодического издания «Вопросы философии и психологии» за 1913 год была опубликована статья П.Новгородцева «Науки общественные и естественные».[11] В этой статье П.Новгородцев, комментируя книгу Н.Н.Алексеева, вышедшую на эту тему в России, вслед за Алексеевым критикует лозунг неокантианцев «назад к Канту» и справедливо замечает, что «мы не можем остановиться ни на Канте, ни на Марксе, ни на Гегеле, но должны искать новых философских формул и начал. Хотя русская философия того времени не развивалась изолированно (тот же Алексеев весьма высоко отзывается о трудах В.Виндельбанда, особенно о его сочинении «Ueber Gleichkeit und Identitat»), однако в русской философии по этой проблеме можно найти поиски совершенно в ином ключе. Вообще в сфере гуманитарного знания сочинения столетней и даже тысячелетней давности могут быть более современны, нежели проблемно бесцветные изыскания современников, продиктованные более профессионально необходимой имитацией интеллектуальной деятельности (некими «симулякрами»), нежели процессом поиска истины. В русской философии начала века было не меньше приверженцев идеалистической философии, нежели последователей марксизма и позитивизма, о которых существует большее число исследований. В советское время вопрос о соотношении веры и знания, который традиционно считают «прогрессивно решенным» в материалистической философии, прекрасно освещен Алексеем Федоровичем Лосевым в его «Диалектике мифа».

Но этот же вопрос очень занимал русских философов начала века, в частности такого значительного философа, как Лев Михайлович Лопатин, профессора Московского университета, друга Владимира Сергеевича Соловьева и редактора упомянутого журнала «Вопросы философии и психологии». В одном из своих ранних, но основополагающих сочинений «Положительные задачи философии» Л.М.Лопатин рассматривает вопрос об отношении материализма к философии веры. «Материализм опирается на что-то очень могущественное в человеческой душе, но имя ему не разум…Если материализм не есть порождение разума, он является плодом веры».[12]

Философский экскурс в начало ХХ века кажется нам необходимым именно для того, чтобы обозначить остроту видения методологических проблем истории Всеволодом Никаноровичем Ивановым. Дело в том, что подходы к исторической науке в свете марксисткой методологии дают совершенно неадэкватное освещение этой проблематики, и для того, чтобы оценить «наукоемкость» взглядов В.Н.Иванова, нам понадобилось хотя бы такое минимальное освещение этой значительной и острой проблематики.

До сих пор в сфере изучения истории и социологии преобладает дух европейского рационализма, в частности идея «Прогресса» и идея «универсального метода», сформулированная О.Контом. Конечно, несравненно более «искушенным» является Л.М.Лопатин или А.Ф.Лосев, и куда менее искушенными последователи подхода к истории, провозглашенного В.И.Лениным в его «Что такое друзья народа…» или современные последователи О.Конта, религиозно относящиеся к принципам статистической обработки социологических анкет. Именно это имеет в виду В.Н.Иванов.

Между тем интеллигенция выбрала более легко доступную и интеллектуально непритязательную религиозную систему материалистического мировоззрения, и это также явилось одним из значимых факторов поражения в революции. «В катастрофе 1917 года рухнули и Петербург, и дворянство, и интеллигенция. И не надо их, потому что они перестали быть подлинным русским народом. Остался только сам один народ, голодный, холодный, понукаемый, униженный и оскорбленный, сидящий на голой, разоренной дотла огромной своей земле и озирающийся в тревоге кругом». Обозревая, каков же он, русский народ, В.Н.Иванов обращается и к видению иностранных путешественников и к характерам из отечественной литературы. Но Иванов обращает внимание на «пространственные характеристики» становления русской истории и русского народа. «Наша русская история, известная нашим образованным классам, имеет обычно театром своего действия местности к западу от Москвы, примерно между меридианами Москвы и Киева… Но ключ к этому объединению (в огромное государство Российское) наш кипевший в кабацком котле народ нашел не там, не в этой пестрой лоскутной полосе, где переплетались и веяния Ганзы, и турецкие обычаи, рецептированные запорожцами, и Магдебургское право, и флорентийско-иезуитское униатство, и французские повадки польского королевского двора. Ключ к России как к государству Московскому найден нашими предками среди бесконечных равнин к востоку от Москвы».

Это что касается пространства географического, но не менее важным представляется Всеволоду Никаноровичу родство в сфере идей. «Что наши предки были гораздо ближе к тому, чтобы чувствовать свое родство с Востоком, нежели мы в наш век горделивого европейского просвещения, - этому мы можем найти достаточно очевидных свидетельств», – заключает он. И здесь у В.Н.Иванова совершенно замечательна мысль о том, что идеи являются одним из существенно влияющих на ход исторических событий фактором. Да, не только фактором, определяющим понимание и интерпретацию исторических событий, о чем говорилось выше, но и ролью идей как «закваски событий», идей, которые являются активным, движущим началом исторического процесса. «В настоящее время «сумерек Европы», т.е. кризиса универсализации естественного научного метода (который традиционно в философии обозначается как позитивизм – Л.Т.), который прорывается во все щели – то ли в виде шпенглеровского учения, то ли в виде вильгельмовской «желтой опасности», или даже в виде «тихоокеанской проблемы», Азия выдвигается на первый план человечества в виде не только «колыбели народов», но и колыбели идей. Тем самым выдвигается на первый план и Россия, этот гибрид, смешение двух начал, может быть в этом своем своеобразии таящий разрешение острых вопросов современности».

Рассматривая эволюцию русской государственности от центра ее в Киеве к переносу этого центра на Восток – сначала Андреем Боголюбским во Владимир, потом в Москву, - В.Н.Иванов не может обойти такой существенный вопрос, как отношения молодой русской государственности с кочевыми племенами. «Византийская империя, второй Рим, - делает вывод В.Н.Иванов, - погибла под ударами Востока. А Москва победила самого сильного восточного владыку – великого хана Китая и Монголии. И, победив такого врага, московский царь брал себе то, что имел павший соперник, - Азию до Тихого океана».

Далее В.Н.Иванов в разделе своего исторического исследования «Мы» под названием «Великий князь московский» поднимает проблему, неоднократно рассматриваемую многими идеологами евразийского движения - роли взаимодействия русских с монголами. Тема эта огромная. Это центральная тема исследований Л.Н. Гумилева, а также Г.Вернадского. Но В.Н.Иванов в этой огромной теме выделяет вполне специфический ракурс. Он делает предметом своего анализа родство, если можно так выразиться, религиозных архетипов в восприятии монголами Чингиз-хана и православным архетипом восприятия русскими царя. «Чингиз-хан, - утверждает В.Н.Иванов, - имел в Азии некий религиозный нимб, и в качестве Богдо был принят за одно из низших проявлений Будды. Нам не приходится оспаривать – должно быть так или не должно. Важно, что так было, что в реальных живых душах племен и народностей, сумевших образовать наше отечество, была жажда именно такой власти. И мы не ошибемся, признав глубокую связь между этой жаждой, этой потребностью и нашим русским православием, в смысле известных свойств нашей веры». В.Н.Иванов всматривается в тот, как нам кажется, незаслуженно мало изученный феномен, как реальное влияние на души русских людей православного вероисповедания. Можно иногда столкнуться с некоторым «абстрактно богословским» подходом, который ставит знак равенства между православным греком, православным русским, или крещенным в православие турком, Трудно согласиться с этим, ибо принятие вероисповедания – это не только личностный феномен в плане индивидуальный (у каждого из нас свой, неповторимый путь к Богу), но и в плане индивидуальности этнической. Греки, искушенные в «эллинской мудрости» воспринимали православие в ином контексте, чем русские или древние копты. Ведь здесь имел значение и исторический контекст принятия веры и многие другие причины, которые и диктовали своеобразие восприятие нерушимых и вечных истин веры именно этим народом, именно в это историческое время. И как раз об этом говорит В.Н.Иванов. «Божественный закон шел к нам не через сухое описание, а путем живой благодати…Православие, таким образом, является религиозным мироощущением с небывалой напряженностью преимущественно с практической стороны. В нем неграмотные простецы создают вокруг себя целый мир морального влияния, который, как это бывает всегда, другими, более практическими последователями их переводится в житейский распорядок, и «церковь Павлова» заменяет оригинальную «церковь Христову», означая собой развитие церковно организующего начала. … Так возникает из основных движений русской народной души теократическая русская идея».

«На Западе только Рим при императорах знал такое единение власти, но там был Сенат как источник власти; но Рим никогда не знал такого повсеместного проникновения идея обожествления власти, как это было у нас на Руси», - резонно замечает В.Н.Иванов, дифференцируя римский юридизм и русскую проникающую «христианские-крестьянские» души соборность.

А далее в эволюции формирующегося единовластья Великого князя Московского сыграла странная связь далеких друг от друга стран – Руси и Китая. События в одной из этих стран неожиданно повлияли на события в другой: в 1368 году в Китае была сброшена монгольская династия Юань.

Здесь хотелось бы посвятить внимание тому, какие отношения существовали у русских с Ордой. Как показывают замечательные исследования Л.Н.Гумилева, отношения монголов и русских во время монголо-татарского ига на Руси начинали принимать характер симбиоза. Нет, это, конечно, не означает органического слияния монголов и русских, просто в этих отношениях не было той смертельной угрозы, которую таил в себе латинский Запад в случае, если бы Россия была покорена теми же «псами-рыцарями». Это привлекало внимание такого известного евразийца, как Георгий Вернадский. Латинский Запад предполагал полное духовное подчинение Руси, а монголы были веротерпимы, и именно это определило исторический выбор Александра |Невского, которому предстояло выбрать решающее направление защиты от удара – с Запада или с Востока. Александр Невский решительно концентрировал силы на защите от Запада. Г.Вернадский сравнивает деятельность двух князей – Даниила Романовича, ориентированного на соединение с Западом, и имевшего лучшие стратегические данные в географии своих владений, и Александра Ярославича (Невского), определенно взявшего курс на противостояние прежде всего латинскому Западу. «Историческая задача, стоявшая перед Александром, была двояка: защитить границы |Руси от латинского Запада и укрепить национальное самосознание внутри границ. Для решения той и другой задачи нужно было отчетливо сознавать и глубоко чувствовать (инстинктом, нутром, так сказать) исторический смысл своеобразия русской культуры – Православие. …Глубоким и гениальным наследственным историческим чутьем Александр понял, что в его историческую эпоху основная опасность для Православия и своеобразия русской культуры грозит с |Запада, а не с Востока, от латинства, а не от монгольства. Монгольство несло рабство телу, а не душе. Латинство грозило исказить самое душу».[13]

Дело в том, что монголы, в отличие от латинского Запада, были веротерпимы. «При покорении Руси, ханы были язычниками. Они не принуждали никого к отступлению от своей веры. Это зависело частично от того, что некоторые народы, вошедшие в государство Чингиз-хана, были христианами (несторианами)».[14]

Л.Н. Гумилев рассматривает этнологический ракурс проблемы и также приходит к выводу, что латинский Запад был более опасен для Древней Руси, нежели монголы. «Монголы были заинтересованы в верности русских князей, а не в изменах и обманах. Поскольку папа объявил крестовый поход против татар, то союз с православными был нужен монголам как воздух. И, наоборот, католикам выгодно было поднять русских против татар, чтобы вести войну на русской территории и русскими руками. Поэтому ясно, что заинтересованы в гибели князей от рук татар были именно папские дипломаты. А потом можно было расправиться с проклятыми «схизматиками» (так называли православных на латинском Западе после разделения церквей в 1054 году – Л.Т.) и построить на Русской земле вторую Латинскую империю (имеется в виду завоевание крестоносцами Константинополя в 1204 году – Л.Т.). Так и случилось в Х1У веке во всей Западной Руси, а Восточная Русь уцелела благодаря оригинальной расстановке сил, которая обеспечила Руси полувековую передышку. Этого оказалось достаточно для спасения самого ценного наследия – культурной традиции».[15]

Эта передышка стала возможной благодаря симбиотическим отношениям, которые существовали между русскими и монголами, как считает Л.Г.Гумилев. Это не означает идеализации отношений между русскими и монголами, это означает лишь то, чтоо господство монголов над Русью выражалось, во всяком случае не в насильственной трансформации ценностей русской культуры. Что касается локальных конфликтов, то они, как известно, были весьма значительными между отдельными русскими княжествами. Со временем установилось некое динамическое равновесие сосуществования Орды как государственного образования кочевников и совокупности русских княжеств, среди которых, используя неразрушенный культурный код Традиции, поднималась Москва. Однако две части этого симбиотического единства – монгольская и русская государственность – были структурированы каждая по-своему. «Отметим принципиальное различие этнической пестроты на Москве и мозаичности державы Мамая. На Москву приходили не этносы, а отдельные свободные люди, свободные атомы, оторвавшиеся от своих прежних этносов, где хан Узбек покусился на их совесть, веру отцов (речь идет о принуждении к принятию ислама – Л.Т.). Это были мужественные воины, умевшие натягивать длинный лук до уха и рубить своей саблей от плеча до пояса. Включение их в московское войско сразу выдвинуло его на уровень мировых стандартов, и внуки этих степных удальцов, ставшие благодаря бабушкам и матерям русскими, не забыли боевой выучки отцов и дедов, как показала атака засадного полка. А у Мамая был конгломерат разнообразных этносов, чуждых друг другу, не спаянных ничем, кроме приказов темника. Поэтому одна проигранная битва могла опрокинуть державу Мамая как карточный домик».[16]

Потому-то далекое событие в Китае, дало невидимый толчок всему государственному организму Орды в направлении децентрализации. В 1380 году состоялась Куликовская битва, которая уже была проявлением растущего самосознания русских и укрепления русской централизованной государственности. Иванов прослеживает проявление этих центробежных тенденций в Орде – ее распадение на волжские, крымские, ногайские орды.

С другой стороны в лице московского князя «татары теряли далеко не то, что нашли они в 1223 году», -отмечает В.Н.Иванов. По мере централизации московской власти «многое на Руси изменяется и принимает подлинно Византийское обличье, подобно тому, как двор Хубилая принял обличье китайское. Со свадебным поездом Софьи (имеется в виду Софья Палеолог, с которой обвенчался Иван III –Л.Т.) прилетел на Русь двуглавый византийский орел, однако значение его, как мы видели, соотечественники перетолковали по-своему».

Однако именно византийское влияние, идущее через церковь, в ХУ веке нельзя назвать благодатным. Достаточно вспомнить Флорентийскую Унию, где грек Исидор, бывший русским митрополитом, предал идеалы Православия и вступил в компромиссные отношения с латинским Римом, после чего был изгнан из Москвы. И здесь государство московское уступало в своей цельности государству в Китае. «Картина чужеземной толчеи у великокняжеского стола в Москве напоминает собою картину толчеи в Пекине. Но тут надо указать на крупное различие. Взамен резкой, отчетливой, до конца прочерченной системы монгольского управления, среди бесконечных пространств, лучше высоких стен ограждавших от чужеземных влияний, мы сразу видим образование вокруг нашего великого князя мощного чужеземного ядра». Это ядро византийского греческого влияния, которое далеко не всеми, как отмечает Иванов, воспринималось с доверием, впоследствии же эта «национальная трещина выльется в раскол», - заключает В.Н.Иванов. Однако до ощутимого проявления этой трещины еще далеко, а державная цельность более всего достигается во время правления царя, к которому была не слишком благосклонна советская историография – Иоанна Васильевича Грозного. Именно он внес решающий вклад в формирование России. «Та Россия, к которой мы имеем счастье принадлежать, создалась им, Иваном Грозным, окончательно охватившим текучую жизнь народностей на просторах Восточной Европы и Северной Азии плотной сетью русских государственных учреждений, несложных спервоначалу, но сильных своей уместностью». Иванов отмечает, что Иван Грозный стоит «головой выше таких ранних «западников» как князь Андрей Курбский». Вовсе нелегко было самодержцу укрепить власть. «Он зорко смотрел за окружающими и не без основания боялся судьбы Андрея Боголюбского (вероломно убитого в результате боярского заговора –Л.Т.). Потом, может быть, его и почтил как великого создателя земли русской, но возможность дворцового переворота не была никак исключена. Люди, поднявшие руку на царицу Елену, его мать, могли поднять ее и на него самого. Началось и продолжалось сплошное бегство бояр, переход их на сторону противника. Убежал в Литву Курбский, убежали первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец, убегало много бояр и детей боярских. Повторяя действия старых русских князей, они готовы были стать и становились в ряды врагов русской земли, опять «наводя» чужие рати на нашу землю…. Иван Грозный боролся с этой крамолой как мог, казнил, но против него росла молва; царь заточал в монастыри, но и в монастырях заточенные вельможи не унывали и вели все тот же распутный образ жизни, учреждая постоянно пиры и спаивая монастырскую братию. Язвительное и гневное послание к игумену Кирилло-Белозерского монастыря являет нам эту картину боярского «заточения» достаточно выпукло:

«А Шереметьева как назвать братией? Ано у него и десятый холоп есть лучше братий, которые в трапезе едят. И велицые светильницы, Сергий и Кирилл, и Валаам, и Дмитрий, и Пафнутий и мнози преподобные в русской земле установили уставы иноческому житию крепости, якоже подобает постися; а бояре, к вам пришед, свои любострастные уставы ввели: не вы им учителя и законоположители – они вам» Между тем в изображении Курбского «заточенный» боярин Шереметьев «мучим так, что вере не подобно»…И вот против этого неуемного боярства в конце 1565 года Иван Васильевич нашел, наконец, свою меру. Она опять состояла в известном подборе собственного царского окружения. …Говоря современным языком, вокруг царя образовалось что-то вроде частей особого назначения и даже что-то вроде ЧК…На Русь, все время изнемогавшую в борьбе высших классов между собой, нисходила, таким образом, железная государственная власть, облеченная той карающей силой, которую раньше давала русским великим князьям сила татар. Конечно, на Москве было в то время немало Курбских, но мы не можем в настоящее время смотреть на эти события глазами Курбских…Зато слава Грозного царя проникала и сплачивала весь народ, отнюдь не состоявший из Курбских».

Интересно в этом отношении свидетельство духовного пастыря нашей эпохи – безвременно ушедшего от нас владыки Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. «В отличие от историков, народ верно понял своего царя и свято чтил его память. Вплоть до самой революции и последовавшего за ней разгрома православных святынь Кремля к могиле Грозного царя приходил простой люд служить панихиды, веруя, что таким образом выраженное почитание Иоанна IV привлекает благодать божью в дела, требующие справедливого и нелицеприятного суда».[17]

Результат исторической деятельности Ивана Васильевича Грозного видится и в почитании народа, вырванного из народных сердец вихрем революции, и в расширении границ русского царства, и в единении восточных народностей вокруг народа русского, столь удачного символизируемых архитектурным образом храма Покрова на рву, больше известного под именем «Василия Блаженного». Памятник этот был поставлен в память побед Грозного царя над Астраханским и Казанским ханствами. «Сражаясь на Западе, побеждая на Востоке, подвергаясь оскорблениям своих неверных подданных, он сиял на Востоке все растущим блеском своего могущества, сплачивая кругом себя небывало сложную и прекрасную русскую землю, русскую нацию из сплава многоразличных народностей восточного происхождения, под верховенством великороссов и православия, и эта слава начала покорять ему и Москве Азию, несмотря на то, что в Москве уже не за горами были близкие смуты» - заключает свое повествование о Иоанне Грозном В.Н.Иванов.

Следующий раздел своего историко-философского исследования В.Н.Иванов посвятил движению на Восток, особенно значению Сибири. «Сибирь никогда не была популярности в русском обществе; можно сказать, что огромный процент нашего общества почти не имеет о ней никакого представления. До сих пор еще у нас о Сибири неразрывно соединено представление о сибирской каторге и тюрьмах…Ссыльная же интеллигенция, возвращаясь из ссылки в девственные просторы Сибири, была неспособна дать ничего другого, кроме слезливых воспоминаний о своих страданиях, оплевывая из-за них целые миллионы квадратных верст». Между тем, как отмечает В.Н.Иванов, «В сибирских губерниях мы находим известное бытовое культурное единство, они охраняют наш подлинный великорусский, чистый бытовой уклад. …Если мы поставим вопрос в упор, какая часть России является подлинно целостной по духу, по типу, по говору, про великороссийским идеалам, которыми жило наше отечество, - то это, конечно, будет Восточная Россия, подлинная Новая Россия, так сказать».

В.Н.Иванов отмечает и значение отдельных сибирских городов, в частности города Томска, которому в этом году исполняется 400 лет. «В распространении нашего влияния на Восток известную роль опорного пункта сыграл Томск». Именно отсюда посылались на юг разведывательные партии. Хочется заметить, что и сегодня этот милый сибирский город сохранил былое обаяние в своих образах старой деревянной архитектуры.

Следующий раздел «Мы» носит, так сказать, симметричное название – Движение на Запад. Были моменты, когда укрепленная Грозным держава чуть не погибла. Сначала ее расшатывали интриги бояр, а затем в начале ХVII века началась Смута. Народная молва утверждала, что жив убиенный в Угличе царевич Дмитрий. Этим воспользовался Запад. Лжедмитрий был полностью «креатурой поляков и Рима», однако конец его был бесславен. «Сожгли его тело, зарядили в пушку и выстрелили у Серпуховских ворот в ту сторону, откуда пришел, – на запад». Однако интриги Запада продолжались. Иванов подробно описывает торжество поляков при взятии Смоленска в 1611 году, и их торжествующее глумление над пленным царем Василием. «Запад навел тогда на нас целый ад, и в этом аде ему было легко расправляться. Еще немного – и власть Европы долетит до Урала, этого «Каменного пояса» нашего, создавая огромную латинско-славянскую империю». Но и здесь «русскую землю, страдавшую от натиска Запада, спас Восток». Правда, это был Восток, близко находящийся к Москве и все же Нижний Новгород был одним из восточных рубежей Москвы и именно оттуда пришло избавление в лице ополчения, поднятого Мининым и Пожарским.

Но беды русского ХVII века не окончились с воцарением династии Романовых. И во время правления «тишайшего» Алексея Михайловича случилась великая народная трагедия – церковный раскол. Внешним поводом для этого явилось, как известно, исправление богослужебных книг на греческий манер патриархом Никоном. Но оценка целесообразности действий Никона до сих пор вызывает сомнения у многих современных исследователей, в том числе и у В.Н.Иванова. Главная слабость аргументов Никона состояла в тогдашнем положении греческой церкви, существовавшей под турецким владычеством. Турки не были столь вероисповедно терпимы как монголы, поскольку исповедовали ислам. Церковь в Константинополе подвергалась многим ограничениям и стеснениям. «Патриарх был на положении чуть ли не арендатора константинопольских храмов и в своем звании учреждался султанским фирманом. Грекам пришлось со всеми своими учебными заведениями перебираться на Запад, в Рим, где господствовал католицизм. Для того, чтобы получить серьезное богословское образование, грекам приходилось отрекаться от православия и принимать католичество или даже протестантство; даже возвращаясь впоследствии к православию, они разносили по всему Востоку идеи, заимствованные из иезуитских и протестантских школ. …Греки должны были печатать свои книги только на Западе, в латинских типографиях Рима, Венеции и Парижа, где книги эти проходили поэтому через руки иезуитов. …И вот эти самые греки должны были «исправлять» свяященное писачниее. Исправлять то, чем спасались и жили подвижники, молитвенники-чудотворцы и строители русской земли. …К тому же некоторые исправления греков, плохо знавших славянский язык, были глубоко невежественны». Поэтому оправдывать действия Никона и искать в них целесообразность чрезвычайно затруднительно, а отсюда следует несомненная правота то реакции, которая последовала на это у русского народа, вернее, у его «наиболее пассионарной части», используя терминологию Л.Н.Гумилева. «За свои убеждения народ наш оказал сильнейшее сопротивление, и на сопротивляющихся было воздвигнуто не менее энергичное гонение и террор». В.Н.Иванов описывает, как на торжественном богослужении в Успенском соборе в Неделю православия (это первая неделя Великого поста – Л.Т.) в сослужении трех патриархов (Московского, Антиохийского и Сербского) Антиохийский патриарх Макарий предал анафеме (т.е. исключил из подлинно церковных действ) двуеперстие, считая необходимым сменить его на троеперстие. Реакция религиозного народа, воспитанного на почитании своих святых подвижников, была вполне законна. Ведь эта анафема означала для русских, что и Сергий Радонежский, и другие русские святые крестились неправильно, следовательно, такое анафематствование оскорбляло религиозное чувство русского народа, заставляло его насильно прерывать его религиозную традицию. Это для религиозно равнодушного человека кажется – какая разница как креститься? Но для русского народа той эпохи это было неслыханным кощунством. «На это насилие со стороны князей церкви народ ответил сильным и по существу справедливым протестом, который, в сущности, увел в раскол всю живую силу церкви. Глава церкви оказался не соответствующим ее вековому и свободному особому духу, духу русского православия, чуждым ее традиции, и вот почему ее, лишенную животворной силы традиции, этой «связи мертвых с живыми» (Ж. Де Местр), так легко обезглавил царь Петр всего через пятьдесят лет и превратил в бледный призрак официального православия».

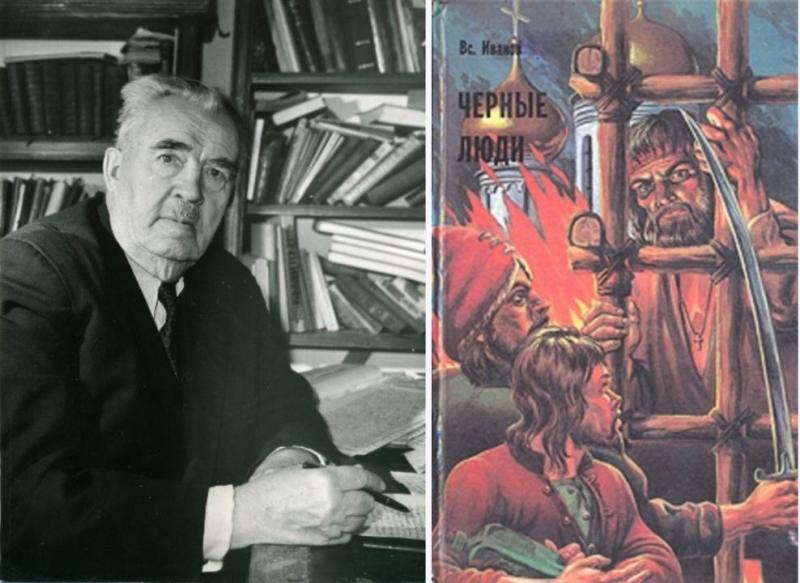

Если в произведении «Мы» В.Н. Иванов довольно откровенно выражает свои мысли как историк, то в период своей жизни в Хабаровске он не мог выражаться столь однозначно. Мы» вышло впервые в Харбине. Следует заметить, что судьба рукописи «Мы», подготовленная покойным редактором В.С.Шевченко, была очень непроста и так и не получила своего права появиться на страницах журнала «Дальний Восток» (автор статьи цитирует именно эту рукопись, находящуюся в собственности Н.П.Долбилкина). Но историософские взгляды В.Н.Иванова можно увидеть и производя тщательный анализ его художественных произведений, посвящённых русской истории – это им «Чёрные люди», и «Императрица Фике», и др. Анализ художественных произведений В.Н.Иванова в историософском контексте может, по мнению автора статьи, представлять значительный интерес.

Явные симпатии В.Н.Иванова к старообрядчеству выражены как в произведение «Мы», посвящённому анализу русской государственности, так и в в художественной прозе («Чёрные люди»). Эта позиция разделяются сегодня многими авторы. Так А.Г.Дугин считает, что в Византии господствовало два устава (Иерусалимский и Константинопольский), причем в принятый русскими Устав содержал больше архаических черт, которые потерявшие традицию греки принимали за нововведение. По мнению А.Дугина «Русский устав был архаическим и истинно православным уставом, а никаким не отклонением церкви поместной от универсальной линии всей восточной церкви. Следовательно, заключает А.Г.Дугин, идея отказа от русского устава и от двухперстного, изначально-христианского, ранневизантийского перстосложения была ничем не оправданным, с историко-богословской точки зрения нововведением».[18]

История раскола очень драматична и полна трагических событий (чего стоит только одно «Соловецкое сидение»!) и это позволяет В.Н.Иванову сделать вывод: «Неистовствовал Никон, неистовствовал Аввакум – вот впечатление, которое мы вообще сохраняем от тех дней. Но мы должны объяснить эти неистовствования в пользу старообрядцев как мудрую боязнь иностранщины, как осторожное хранение успешной старины наперекор дикой, одинокой воле полезшего на царство малограмотного монаха».

Последний раздел рукописи «Мы» посвящен Петру I и Петербургу. После всего сказанного В.Н.Ивановым в пользу русской старины и предпочтения восточного начала в жизни России началу западному можно было ожидать однозначного осуждения Всеволодом Никаноровичем политики Петра Алексеевича, имевшей, как известно, крайне прозападную направленность. Однако Иванов склонен рассматривать политику Петра в большей степени с позиций преемственности предыдущей деятельности русских государей. «Император Петр I, по его собственным словам, продолжал политику Ивана Грозного. В петровское царствование, как и в предшествующие царствования, ставились те же задачи, - задачи подчинения Москве исторически тянущихся к ней областей». Это, впрочем, факт вполне общеизвестный. В.Н.Иванов же находит, как всегда свою специфическую точку зрения в анализе петровского владычества. Всеволод Никанорович отмечает такую черту русского народа, как страсть к скитаниям. «Среди сложившихся государственных отношений мы видим бродячую Русь – каторжную, богомольческую, переселенческую. Она чрезвычайно популярна, эта Русь: так, песни каторги поются всей интеллигенцией, переселенцы постоянно взыскуют мифических Белых Вод или Зеленой Поляны, а богомольная Русь слушает ночные звоны в святом озере Китеже или же мерит лапотками ровные безгорные просторы Европейской России; теперь к этой России нужно добавить еще одну – Русь беженскую. Страсть к передвижениям так велика у нашего народа, что благословение для Запада – земельная собственность – оказывается для него чуть ли не проклятием» Одной из трудных задач царской власти В.Н.Иванову видится то, «чтобы своими повелениями не сломать своеобразный уклад страны». А потому «горе народу, если царевым сердцем овладела идея отвлеченная» (выделено мною – Л.Т.). Таковой идеей Иванов считает «выход в Европу», однако вслед за Львом Тихомировым, известным монархистом-державником, усматривает в этой идее историческую оправданность, ибо без петровских реформ, как это представляется Всеволоду Никаноровичу, Россия была бы для Европы тем же, чем 70 лет был для Европы Китай, т.е. «сплошным объектом вожделений и «сфер влияния». Сам Петр «оказался новым человеком в европейском смысле и сумел предупредить для нас возможную опасность быть загнанными обратно за Урал», в Азию, и сумел таким образом сохранить азиатские навыки наши, создавшие Россию в том виде, в каком мы ее знаем». Как ни парадоксально, но в деятельности Петра Иванов видит смысл охранительный, хотя и достигнутый путем инноваций. Да и феномен самого царя Петра, ярого приверженца западных порядков, В.Н.Иванов считает явлением исключительно русским. «Ни в одной стране мира не могло существовать такого повелителя, как Петр I у нас. Он – явление подлинно русское, ибо только в России, как вообще на Востоке, может господствовать над всем народом один человек, может двигать им, через то приобретая неслыханную ни для какого коллективного управления силу. И сочетание этих разноличных свойств – пребывание изобретателя-западника на деспотическом российском престоле – явление опять-таки подлинно русское, неотразимое по своей фактичности».

Однако, как это часто бывает, последствия властных действий оказываются не совсем такими, какими их замышляли. При идеале активной преобразовательской деятельности Петра, развитии им начал организованности, следствием его деятельности, этой «острой борьбы новых проявлений жизни с недавними, но уже отжившими законами, которые предписывал единый, и потому не успевающий центр» стало формирование «прослоенной чисто восточными ленивыми чертами русской бюрократии, которая рухнула в марте 1917 года». Здесь В.Н.Иванов очень системно подходит к проблеме, усматривая не результат чьей-то воли, но действие самого механизма управления, в котором не усмотрели опасной неспособности гибкого и чуткого реагирования на запросы реальности. Умозрительность западной идеи управления не способствовала эффективному решению национальных задач. «Идея Петра, произойдя от сознания необходимости элемента свободы в деятельности отдельных лиц, через устройство особого управляющего и организующего класса разлилась целой системой государственной кодификации, в безуспешной погоне ринулась за многообразием жизни и, управляемая всегда расходящимися с жизнью указаниями издалека, дискредитировала саму себя, придя к бюрократическому абсурду». В качестве типичного примера такого абсурда в управлении страной В.Н.Иванов приводит явление аракчеевщины, суть которого «не в шпицрутенах, не в избиении солдат, как обычно рисуют эту эпоху. Суть его в той мертвечине, которой пропитывается чистый схематизм, логизм, несмотря на благую цель, если его идеи не воплощают живые личности».

Желая заострить эту, чрезвычайно важную, и, к сожалению, слишком современную проблему, позвольте обратиться еще к одному русскому автору – Владимиру Сергеевичу Соловьеву. «Механическое мышление есть то, которое берет различные понятия в их отвлеченной отдельности, рассматривает следовательно предметы под каким-нибудь частным односторонним определением и затем сравнивает их между собой в каком-нибудь столь же одностороннем, но более общем отношении. В противоположность этому мышление органическое рассматривает предмет в его всесторонней целостности. …Органическое мышление вообще принадлежит с одной стороны, истинным философам, с другой - народным массам».[19]

Государственный организм России лишился целостности, он стал механизмом, где одни части не были пригнаны к другим – дворянство и народ, народ и церковь. «Разобщенная с землей создаваемым средостением, царская власть мелела и мелела… Нашу церковь съедал бюрократизм… Благодаря строго подчеркнутому формализму и централизму она стала абсолютно непричастной к тому, что происходило «за монастырской стеной»… С созданием Петербурга оскудела Москва, центр Европейской России, центр азиатских влияний, где почивают «цари и патриархи», красные стены Кремля которой пропитаны русской кровью… После Петра над Россией дымным призраком повис Петербург и уверял, что он и есть подлинная Россия. Но народ не мог жить этими грезами».

Самое страшное, что грёзы и мифы Петровской эпохи парализовали и истториософское сознание в России, сначала закованное в позитивистские схемы Х1Х века, затем – в жёсткие гегельянско-марскистские догмы «материалистического понимания истории», а затем поглощённые либерально-соровской премудростью современных американских публицистов (Пайпса и др.), которых трудно даже называть историками или философами. Можно констатировать, что глубокий анализ Петровской эпохи и её роли для последующих периодов русской истории только начинается. Об этом, в частности, свидетельствуют такие замечательные исследования, как «Россия и русские в мировой истории» Н.А.Нарочницкой, книги В.Медынского «Мифы о России», вышедшие в 2008 году и многое другое. Впереди – анализ того влияния, которое оказали реформы Петра на русскую культуру и русское мышление. И совершенно точно выражает квинтэссенцию проблемы В.Н.Иванов – «народ не мог жить грёзами». Перейти сегодня от грёз и «симулякров» к реалистическому анализу русской истории, обращаясь не к ходульным представлениям марксизма и либерализма, но исследуя богатую традицию русской философии – вот ключ к плодотворному анализу замечательного, интеллектуально значимого наследия В.Н.Иванова.

[1] Мир России-Евразии. Антология. Составители и авторы вступительной статьи Л.И.Новикова и И.Н.Сиземская. – М.: Высшая школа, 1995. С.7

[2] Иванов Вс. Из неопубликованного. Рерих. Художник, мыслитель. Сказание об Антонии Римлянине. Воспоминания, рассказы и поэма. –Ленинград, 1991. С.216.

[3] Там же, с. 217.

[4] Там же, с.218.

[5] Там же, с.224.

[6] Там же, с. 276.

[7] Иванов Вс.Н. Гул жизни. Повествование о времени и о себе. Под редакцией В.С.Шевченко. //Дальний Восток, 1989, № 12, с. 93.

[8] Там же, с.93.

[9] Лаппо-Данилевский А. Идея государства и главнейшие моменты ее развития в России со времени смуты и до эпохи преобразований. //Русский мир. Геополитические заметки по русской истории. – М.: Эксмо, СПб.:Terra fantastica, 2003. С. 599-620.

[10] Иванов Вс.Н. Гул жизни. //Дальний Восток, 1989, № 12. С.93.

[11] Новгородцев П. Науки общественные и естественные //Вопросы философии и психологии, 1913, ноябрь-декабрь. С.716-723.

[12] Лопатин Л.М. Положительные задачи философии. М., 1886, часть 1. С.149.

[13] Вернадский Г. Два подвига Александра Невского //Русский мир. Геополитические заметки по русской истории. М.-Л, 2003. С.650.

[14] Тальберг Н. История русской церкви. Джорданвиль, 1959. Том 1. С.83.

[15] Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. –СПб.:Кристалл, 2002. С.478.

[16] Гумилев Л.Н. Указ.соч., с.569.

[17] Митрополит Иоанн. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания.- СПб., 1995. С.162.

[18] Дугин А.Г Тамплиеры пролетариата. –М.:Арктогея, 1997, статья «Яко не исполнилось число звериное» (об эсхатологической сущности русского раскола). С.38.

[19] Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. Томъ III (1877-1884). СПб. Издание Товарищества «Общественная Польза» /без года. Чтения о Богочеловечестве. С. 89-90.