Станислав ЗОТОВ. Он проповедовал любовь...

«Отрекись от Пушкина!» – требовали у писателя, прославившего Россию.

Но он предпочёл умереть...

К 170-летию со дня кончины Николая Васильевича Гоголя

...И веря и не веря вновь

Мечте высокого призванья,

Он проповедует любовь

Враждебным словом отрицанья...

Этими строками Николай Алексеевич Некрасов в своём стихотворении, написанном на следующий день после кончины Николая Васильевича Гоголя, достойно охарактеризовал ушедший великий русский талант, «солнце русской прозы», как можно было бы назвать Гоголя, памятуя известную оценку, данную современниками его другу Пушкину, в некрологе сразу после смерти поэта: «Солнце русской поэзии закатилось»...

А вот 21 февраля (4 марта по новому стилю) 1852 года закатилось солнце русской прозы... Это случилось в особняке графа Александра Петровича Толстого на Никитском бульваре в Москве. В советское время этот бульвар назывался Гоголевским, сейчас вернули старое название, а зачем? – место это навсегда связано с именем великого и трагичного поэта судьбы России, на века воспевшего нашу страну в образе незабываемой «птицы-тройки» в прекрасном стихотворении в прозе, как можно было бы назвать этот отрывок из поэмы (поэмы!) «Мёртвые души».

«Эх, тройка! птица-тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать вёрсты, пока не зарябит тебе в очи...»

Как не вспомнить нынешнее из репертуара группы «Любэ»: «От Волги до Енисея устанешь считать километры...». Гоголевский мотив не потерялся в сознании современного русского человека! Уроженцу села Сорочинцы Полтавской губернии (он родился 20 марта, а по новому стилю 1 апреля 1809 года) довелось стать основоположником великой русской прозы, возникшей, как удивительное и неповторимое явление мировой культуры одновременно с возникновением и великой русской поэзии. Эти явления обозначили в русской культуре XIX века ту эпоху, что принято называть «Золотым веком» – не только литературы, но и всех искусств, с ней связанных. И ярчайшими талантами этого «века», по сути, его основоположниками и законодателями являются: в поэзии – Александр Пушкин, а в прозе – Николай Гоголь. Русские люди, православные, но в крови которых были и иноземные гены. Об африканских предках Пушкина по линии его матери известно многое, а вот у Гоголя в роду (по отцовской линии) были и поляки Яновские и украинские казаки Гоголи, так что родился он с двойной фамилией Гоголь-Яновский, так и был записан вначале в приходских книгах, но после самолично отверг фамилию Яновский (как слишком польскую) и стал прозываться только Гоголем, утверждая, что его дальним предком был ещё в середине XVII века сам гетман правобережной Украины Остап Гоголь! – сподвижник знаменитого Дорошенки. После он назовёт одного из своих любимейших литературных героев именем Остап – это в повести о Тарасе Бульбе его героический сын, гибнущий в страшных муках в польском плену, но несломленный духом.

Итак, Гоголь ещё с младых лет, выйдя из стен Нежинской гимназии определился совершенно отчётливо: он – малороссиянин и потому русский, так как в то время Малая Россия и её народ не отделяли себя от Великой России и от русского народа, вся украинская тема в его ранних произведениях, в знаменитых «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и в цикле «Миргород» – это тема скорее фольклорная, отражающая самобытный мир малороссийского села, но, несомненно – части русского православного мира. Сам Гоголь очень рано покинул родную Полтавщину и отправился «завоёвывать» столицу Российской империи город Санкт-Петербург, так не похожий на привольные южные степи его родины. В жизни Гоголя было много безотчётных поступков, вот и тогда, в 1828 году (ему только 19 лет, он даже несовершеннолетний, по законам Российской империи совершеннолетие наступало в 21 год) он, известный среди товарищей по гимназии как романтический поэт, писавший многочисленные стихи и даже поэмы, такие, как «Ганц Кюхельгартен», к примеру, где явно чувствуется влияние немецких романтиков, что было характерно для того времени, он собирается поступить в театр актёром, благо опыт участия в любительских спектаклях у себя на Полтавщине у него был. Его отец, скончавшийся в 1825 году, был самодеятельным драматургом, писал пьесы из малороссийской жизни и этим творчеством заразил и сына. Но, по воспоминаниям современников, Гоголь, являвшийся закулисы императорских театров, своей необычной внешностью вызывал лишь только смех у тогдашних продюсеров и режиссёров, его никто не воспринимал всерьёз. Действительно, внешность Николая Васильевича была странной, особенно всех смешил его длинный нос, а поведение при такой внешности с его велеречивыми монологами в романтическом духе казалось шутовским. Гоголь это быстро понял, он своим длинным носом почуял настроение столичного просвещённого и скучающего светского общества, им хотелось чего-то необычного, даже мистического – и он им это дал. Он вспомнил все колдовские малороссийские сказки, «старые полтавские поверья, тёмные черниговские были», все домашние рассказы о чертях и ведьмах, мастерски свёл всё это с забористым малороссийским сельским юмором и выдал свою первую книгу, опубликованную в Санкт-Петербурге «Вечера на хуторе близ Диканьки». А первые публикации рассказов из этой книги стали появляться в журнале «Отечественные записки» ещё в 1830 году. Говорят, наборщики этих текстов в типографии покатывались со смеху, разбирая своеобразный авторский юмор, щедро насыщенный украинской простонародной лексикой. Такие фольклорные, по сути, рассказы и истории создали Гоголю славу юмориста и сказителя. Эта слава ещё не сделала ему имя серьёзного писателя, но уже ввела его в круг петербургских литераторов и дала возможность освободиться от нудной и тягостной работы мелкого канцеляриста, «коллежского регистратора» в Министерстве уделов, чем ему приходилось заниматься для заработка хлеба насущного.

Впрочем, служба эта дала ему обширный материал, вылившийся впоследствии в цикл «Петербургских повестей» и, прежде всего, в создание его незабвенной «Шинели». Судьба мелкого чиновника, бессмертного Акакия Акакиевича (действительно бессмертного, ведь он после физической своей гибели превратился в грозный дух, мстящий министерским начальникам за прижизненные унижения) открыла в русской литературе великую тему «маленького человека», униженного и оскорблённого, о котором много написано, но стоит заметить, что образ этот сильно мистифицирован Гоголем, он тоже стал фигурой фольклора, но уже не малороссийского, а петербургского, его упоминает, к примеру, Алексей Толстой уже в первых строках эпопеи «Хождение по мукам», как и ряд других фольклорных образов, навеянных мрачными туманами северной столицы. Так малороссийская народная сказочная атмосфера причудливым образом сплелась у Гоголя с реалиями и сказками большого и холодного полурусского, полунемецкого города. Далеко бы завела эта причудливая мистика странного потомка нежинских казаков? – трудно сказать. Пожалуй, он исчерпал свой доморощенный демонизм до конца, созданием знаменитого Вия – ужасного чудовища, олицетворения загробного мрака, убивающего среди ночи и, заметьте, в церковных стенах(!) несчастного философа Хому, несмотря на всё его молитвы. Более страшного демона придумать Гоголь уже не мог, и исчерпал эту тему в своём творчестве, но отчасти он предрёк судьбой своего героя и свою собственную судьбу, когда ему довелось в момент душевного кризиса стать жертвой подобного чудовища, требующего у него отречься – нет, не от Христа, а от Пушкина, который для Гоголя был солнцем разума, рассеивающего мрак невежества.

Точно неизвестно, когда молодой петербургский чиновник познакомился с Пушкиным. Во всяком случае – не сразу после приезда в Санкт-Петербург. Как ни странно, судьба сначала свела его с Фаддеем Булгариным, закоренелым пушкинским недругом, тайным агентом (впрочем – это не для кого не было тайной) Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, проще говоря, политической полиции, возглавлял которую личный друг императора Николая Павловича барон Александр Христофорович Бенкендорф, наводнивший всю Россию своими агентами и филёрами. В каждом почтовом отделении тогдашней России сидел агент Бенкендорфа, чаще всего – это был сам почтмейстер, начальник отделения, ему было дано право перлюстрировать (вскрывать и прочитывать) все частные письма, а после докладывать жандармам. Соответствующая кара за каждое вольное слово в этих письмах следовала незамедлительно. Самого Пушкина таскали «на ковёр» к шефу жандармов (им и был сам барон) и Бенкендорф лично устраивал разнос поэту за малейшее либеральное слово в его частных(!) письмах. Всякая ссылка на законы вызывала гнев всемогущего царского любимца, подобная той, что он высказал другу Пушкина поэту Дельвигу: «Законы пишутся для подчинённых, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться или ими оправдываться!»

Впоследствии Гоголь в своей комедии «Ревизор» вывел на втором плане типаж такого почтмейстера, который читает письмо Хлестакова (важного чиновника с секретным предписанием из Петербурга!), что, кстати говоря, и разоблачает афериста. Откуда такой опыт у Николая Васильевича, использованный им в своей пьесе? – да от службы в этом самом Третьем отделении! Эту работу ему устроил сам Фаддей Булгарин – «видок Фиглярин», как открыто называл его Пушкин («видок» – секретный сотрудник тайной полиции, доносчик, стукач). Личность это была мерзейшая. Сам поляк по происхождению, он служил и русским и французам, был офицером и в русской и в наполеоновской армии, потом, будучи выдан России, вступил в службу тайной полиции, стал осведомителем, вращающимся в литературной среде, тем заслужил прощение, хотя сам император Николай открыто называл его «подлецом», но в то же время и награждал за «особые заслуги». Такие «мелкие бесы» всегда нужны деспотическим режимам, они всегда готовы для услуг особого рода... Сам Гоголь довольно скоро осознал, кто такой этот «Фиглярин» и сатирически проехался по нему в своих «Записках сумасшедшего», где главный герой произведения постепенно сходит с ума, постоянно читая журнал «Северная пчела» – издание Булгарина. Так вот, этот Булгарин привечал, одно время, молодого и неопытного литератора, устроил ему должность в секретной службе. Хотя сведения здесь крайне противоречивы и даты поступления молодого «студента» (как характеризовал себя Гоголь в прошении) на эту службу крайне разнятся, но есть предположения (очень ненадёжные, но тем не менее), что Гоголь даже ездил с таинственной миссией в Любек, в Германию с неким негласным поручением, о котором до сих пор ничего толком неизвестно. Он даже в письмах своей матери крайне невнятно писал об этой поездке и её причинах, и так напугал свою бедную мамашу, что та начала думать, что её непутёвый сынок на почве любовных страстей заболел неприятной болезнью, ездил лечиться в Германию, и тщательно скрывает сей факт от своих родичей. Но подозрения такого рода опровергаются скоротечностью поездки, которая длилась не более месяца, связной тайной канцелярии съездил, видимо, на рандеву с каким-то агентом, выполнил поручение и быстро вернулся в Россию. Точно известно, что Гоголь числился по министерву внутренних дел с конца 1829 года (сохранилось его заявление о принятии в службу), но ведь документы, касающиеся секретных поручений до нас не дошли, и поездка в Любек, совершённая ранее, внешне совершенно бесцельная, возможно, была связана с исполнением какой-то секретной миссии негласно завербованным сотрудником. Во всяком случае, когда Гоголь осенью того года уже официально оформлялся на службу в министерство внутренних дел, там его уже знали, как «проверенного» человека, и в должность приняли.

Довольно скоро Николай Васильевич от этой секретной службы отошёл, служил чиновником департамента уделов, но, кто знает, не писал ли он после свою самую известную и очень острую вещь, направленную резко против коррупции в государственных органах, а именно нашумевшую свою пьесу «Ревизор» – с согласия и поручения самых высших властей России, которых ведь тоже крайне пугала разросшаяся до гомерических размеров стихия взяточничества, воровства и мздоимства в государственном аппарате? Очень похоже на то, ведь выходу в свет этой чрезвычайно острой сатирической «комедии» власти не только не мешали, а напротив, содействовали автору в постановке её на сцене в Санкт-Петербурге в Александринском Императорском театре в 1836 году. Был задействован лучший актёрский состав, на премьере присутствовал весь цвет империи, все её высшие сановники, ведь в царской ложе пребывал на представлении пьесы ещё совсем молодого и малоизвестного автора сам император Николай Павлович, который внимательно досмотрел пьесу до конца, а после произнёс известные слова, обращаясь в высшим чиновникам двора: «Крепко нам всем досталось... а особено мне!» (существуют разночтения этого высказывания императора, но суть именно такова). Автор при этом был щедро награждён государем, да и впоследствии пользовался регулярной государственной дотацией, шедшей с самого верха. И всё это было осуществлено царём открыто в пику общему мнению чиновников, крайне враждебно встретившему «Ревизора». Раздавались голоса: «В Сибирь автора!», «Это поклёп!», «Где он нашёл таких чиновников в нашей благоустроенной империи!»

Совершенно очевидно, что всё это могло случиться только с самой высокой санкции и было, по сути, политическим актом, с помощью которого император желал припугнуть слишком разросшийся и чувствующий себя хозяином в стране коррумпированный чиновничий класс. Это подтверждает, к примеру, следующий пассаж из отчёта Бенкендорфа императору за 1827 год: «Чиновники. Под этим именем следует разуметь всех, кто существует своей службой. Это сословие, пожалуй, является наиболее развращённым морально. Среди них редко встречаются порядочные люди. Хищения, подлоги, превратное толкование законов – вот их ремесло. К несчастью, они-то и правят, и не только отдельные, наиболее крупные из них, но, в сущности, все, так как им всем известны все тонкости бюрократической системы. Они боятся введения правосудия, точных законов и искоренения хищений; они ненавидят тех, кто преследует взяточничество, и бегут их, как сова солнца. Они систематически порицают все мероприятия правительства и образуют собою кадры недовольных; но, не смея обнаружить причины своего недовольства, они выдают себя также за патриотов».

После таких откровений главного надзирателя империи становится понятен антикоррупционный сатирический накал в пьесе Гоголя. Его видение этого сословия и его роли в порядке управления государством полностью соответствуют словам шефа жандармов в вышеприведённом отчёте императору. Становится понятной и концовка пьесы, где у Гоголя является некий неведомый, но весьма грозный настоящий Ревизор, после чего все проворовавшиеся чиновники застывают словно окаменелые статуи, как грешники в аду в ожидании Страшного Суда.

Но государственный заказ на такое грозное и устрашающее чиновных расхитителей произведение, вознёсшее Гоголя на вершину славы, устроил Николаю Васильевичу не кто иной, как близко знакомый царю («умнейший человек в России» – по словам императора), придворный историограф и великий поэт Александр Сергеевич Пушкин, тем самым спасая молодого автора, выводя его из порочного круга приближённых к тайной канцелярии. Ведь теперь Гоголь мог стать свободным художником, он имел достаточно средств, чтобы уехать в Европу, он нуждался в образовании, в знакомстве с классической культурой Италии и Франции. Пушкин не только устроил Гоголю его торжественное вхождение в русскую культуру, не только ввёл в высший круг столичной творческой интеллигенции, близкой двору, он, собственно, и давал ему замыслы и сюжеты его основных произведений. Это признавал и сам Гоголь, что без Пушкина он не знал бы истории липового ревизора, да и завязку сюжета «Мёртвых душ», с аферой проходимца Чичикова, скупающего по дешёвке «души» (то есть документы на право владения) умерших крепостных крестьян, тоже подсказал ему Пушкин. Александр Сергеевич ещё благодушно ворчал по поводу молодого своего друга, что тот крадёт у него его замыслы. На самом деле он сам дарил их Гоголю, и признательность писателя своему учителю, коим Гоголь безусловно почитал Пушкина, была постоянной и неизменной.

Разумеется, вся суть первого тома грандиозного произведения – поэмы «Мёртвые души», написанного Гоголем, в основном, за границей (что не случайно, там он чувствовал большую личную свободу), сводится к беспощадной критике крепостного права. Это отметили и передовые литераторы того времени, а Виссарион Белинский, законодатель тогдашнего демократического литературного направления, вознёс Гоголя на вершину славы, сделав, по его мнению, писателя основателем и главой т.н. «натуральной школы» в русской литературе, то есть реализма, говоря иными словами. Но Белинский, при всём его уме, не понял необычайную многогранность таланта этого необыкновенного малороссиянина. Реализм, в том числе и «критический реализм» – это только одна и не главная сторона творческого мира писателя. Чем дальше, тем всё больше в его творчестве стали проявляться общечеловеческие гуманистические и – главное, христианские мотивы. Кое-кто думал, а некоторые думают до сих пор, что Гоголь, будучи мистиком по натуре, обращаясь к Христу, замаливал тем самым свои грехи, коими он чем дальше, тем всё больше почитал своё увлечение всякой бесовщиной в ранних произведениях. На самом деле для Гоголя вся эта фольклорная сельская сказочная чертовщина была предметом потехи. Такое стойкое впечатление складывается у всякого, кто не ищет тайных смыслов в приключениях с ведьмами малороссийских хлопцев, а воспринимает всё это, как прихотливые изыски народного сказочного взгляда на окружающий мир, наполненный духами, скрытыми живыми и неживыми существами, где всё пронизано незримыми связями человека и прихотливой стихией живой природы. Но Гоголь, в процессе своего творческого развития перерос всё это. Он ушёл от первобытной сказочности к осмыслению высокого духовного призвания человека, и нашёл это призвание в учение Христа. И вот почему первая книга его поэмы «Мёртвые души», созданная во второй половине 30-х годов XIX века – это ещё игра, это ещё всё та же потеха, с её гротесковыми и потешно карикатурными фигурами помещиков (всех этих Маниловых, Ноздрёвых, Собакевичей и т.д.) и провинциальных чиновников. На самом деле Гоголя всегда упрекали, что подобных личностей, им обрисованных, на деле никогда в России не существовало. Это карикатуры, это гротесково исполненные типажи какого-то странного паноптикума, что уже замечается в «Ревизоре», где каждый типаж – это олицетворение какого-то общественного порока, но мало похож на реального человека. Вот и скажите: какое это отношение имеет к «натуральной школе», как это хотелось бы Белинскому? Белинский не угадал – в какую сторону развивается творческая личность Гоголя, потому и разразился знаменитой разгромной статьёй, когда прочитал новую книгу писателя, названную им «Выбранные места из переписки с друзьями». Из этих писем «неистовый Виссарион» понял лишь то, что бывший борец с «махровыми мерзостями российской действительности», превратился вдруг в защитника и апологета этой действительности и потому назвал его «апостолом невежества» – и это ещё самое слабое из ругательств и проклятий, обрушенных на голову великого и честного в своём поиске истины русского художника. Николай Васильевич Гоголь к началу сороковых годов того века окончательно выбрал свой путь – это был путь к Христу, путь верующего человека, которым Гоголь искренне хотел стать, даже подумывал уйти в монастырь, ездил в Святую Землю, к Гробу Господню, писал «Объяснение священной литургии» и другие духовные сочинения.

Но тут на пути к монашеству встала перед ним одна и непреодолимая для Гоголя дилемма: монахи не занимаются художественным творчеством, да и проповеди пред массой людей им воспрещаются, этим занимаются иереи (священники) в храме, а монахи – молчуны, одинокие молитвенники по призванию. Они подчиняются строгому монастырскому уставу. Гоголь же хотел быть в полном смысле слова народным проповедником, как и полагается писателю. В его душе жил широкий и вольный русский художник, примером для него был Пушкин – самый свободный человек на свете. Свободный силой своего творческого духа. Но отцам церкви, ортодоксам и ревнителям строгого исполнения догм этого было не понять. Они, эти ортодоксы, привыкли пасти «овец», заранее считая себя гораздо выше всех в понимании правил и смысла христианской жизни. Гоголь же овцой не был, он был мыслящим человеком и великим художником, а значит, во-многом – и пророком. Пророком, а это уже казалось ортодоксам жуткой гордыней, они осуждали за пророческие настроения и Пушкина, и Лермонтова, и Гоголь перед безвременным концом своей жизни подвергся чудовищному давлению подобных узколобых догматиков. Тем более, что душа писателя была открыта для принятия христианских истин. Он искал себе опытного и мудрого наставника на этом пути, и такие наставники были в Русском Православии того времени – были оптинские старцы, был московский митрополит Филарет (Дроздов), который в своё время вёл переписку с Пушкиным, сам писал стихи. Это был человек умный и добрый, со светлым взглядом на мир, а вместе с тем – истинный и последовательный христианин.

Но с ними не свела судьба Николая Васильевича, а ведь он с осени 1851 года окончательно перебирается в Москву, намереваясь здесь дописать вторую книгу «Мёртвых душ», которую писал уже по-иному, не как первую. Первая книга была издана ещё в начале сороковых годов, и издана с большими препонами. Московская цензура, на рассмотрение которой писатель привёз из-за границы готовый труд, затряслась в страхе от одного названия – «Мёртвые души»! «Разве душа может быть мёртвой! – восклицал правоверный цензор, – по учению церкви душа бессмертна». Ему разъяснили, что имеются в виду ревизские «души» умерших крепостных. – «А это значит против крепостного права, тем более нельзя!» Гоголь бросился в Санкт-Петербург, дошёл до Бенкендорфа и... последовало разрешение на выпуск книги. Писатель даже получил денежное вспомоществование от шефа жандармов, выданное, разумеется, с «высочайшего» соизволения. В чём-же тут дело? Почему ярко антикрепостническая книга вызвала благосклонное отношение у столпов империи? Да потому, что в этом труде Гоголь опять же выполнил не только социальный, но и политический заказ правительства. Ведь к этому времени в правительстве императора Николая I созрело твёрдое убеждение в необходимости ликвидации крепостного права в России. Крепостное право изжило себя и стало гибельным тормозом на пути развития страны. Это осознавалось уже и самим императором, и многими высшими личностями в его окружении. Были созданы специальные негласные комиссии «по улучшению быта крестьян», как они назывались, но комиссии эти готовили почву для грядущей реформы. Однако дело продвигалось медленно, требовались меры по организации соответствующего общественного мнения вокруг этого дела. Книга Гоголя стала мощным оружием здесь, она представила абсурдные порядки, существующие в чиновной среде России, а самое главное – карикатурные типы помещиков-крепостников, бесправное положение простых людей. Далее существование таких порядков было недопустимо, что становилось ясно каждому, кто прочитал это произведение. Гоголь сделал великое дело и этим превзошёл себя. Труд этот оказался для него необыкновенно тяжёл, писатель, можно сказать, изнемог, его душа искала успокоения во Христе. Но успокоение это ему было не дано.

Книга «Выбранные места из переписки с друзьями» стала тем камнем преткновения, что противопоставила Гоголя не только «передовому» демократически настроенному обществу в лице Белинского, но и закоренелым ортодоксам церкви, самым ярким представителем которых из окружения писателя стал некий протоиерей из города Ржева Матвей (Матфей) Константиновский, яркий проповедник и катехизатор, гонитель языческих заблуждений в народе, а также деятель, прославившийся непримиримой борьбой с «еретиками», то есть со своими же братьями христианами, староверами, «раскольниками», как называли их тогда и в николаевской России подвергали самым бесчеловечным гонениям. В этом смысле отец Матфей прослыл во Ржеве своего рода местным инквизитором, собственно и направленным во Ржев властями для борьбы с «древлеправославными христианами» и искоренения раскольничества. За что этот жандарм в рясе и взялся со всем усердием. Направив свои усилия, прежде всего, на то, чтобы закрыть старообрядческую церковь, «раскольницкую молельню», как он выражался и отдать её «единоверцам». Чтобы не быть голословным, приведу любопытное место из докладной записки начальству отца Матфея по этому поводу:

«Между жителями Ржева также есть немалая часть единоверцев. Церковь их находится вне города. Необходимо нужно дозволить освятить находящуюся внутри города раскольницкую молельню на церковь. Они сами сего просят: но медленность в исполнении священно-спасительного их желания весьма для них оскорбительна. Они недавно сами обратились из раскола, – ещё юны, им нужны подкрепления благодатные через молитвы и присутствия при священнодействии сообщаемые. Своя церковь далеко, не всякий и не во всякое время, по влечении своего духа, может быть в ней, по необходимости остаётся дома, немудрено, что и ослабеет. Для спасения столь многих погибающих от их развращения, нужно обратить внимание в духе истинной христианской любви на то, чтобы:

а) истребовать свидетельства, почему они сделались попами; б) удалить из общества таких возмутителей церковного мира; в) уничтожить явные соблазны; г) изгнать из города Ржева всех иноков и инокинь, питающих раскол под видом лицемерной набожности и подлое своекорыстие; д) далее всего при составлении ревизии иметь строгое и верное наблюдение, писать семейства законные и отделять незаконные».

Итак: «удалить», «уничтожить», «изгнать иноков и инокинь» – таковы меры предлагает святой отец для утверждения «христианской любви»! Подумать только... А кроме того «отделять семейства законные и незаконные», то есть он уже считал для себя возможным вмешиваться и в семейную жизнь простых православных прихожан. Истинный инквизитор, при этом человек действительно набожный и строгий постник. Правда, не монах, имевший семью и детей, он знавал радости жизни, а вот других людей бывало доводил до голодной смерти, внушая необходимость ничего не «вкушать», особенно на первой неделе великого поста и на страстной. Сам он также ничего не ел в это время, но он был человеком физически крепким, а ведь люди бывают разные... И вот такой человек стал духовным наставником Гоголя в последние годы его жизни. Что из этого могло выйти хорошего для писателя – раскрывают нам трагические события февраля 1852 года.

Свёл писателя с сим «гонителем еретиков» не кто иной, как граф Александр Петрович Толстой, в доме которого и жил последние месяцы Николай Васильевич Гоголь. Сам граф Толстой был одно время тверским губернатором, близко познакомился с отцом Матфеем и он-то и устроил этому проповеднику место протоиерея во Ржеве, где необходимо было, по мнению властей, вести борьбу со старообрядцами. Граф был хорошим знакомым Гоголя, писатель останавливался в его доме в Твери, там и познакомился с пламенным защитником веры. Сам писатель в те годы, как я уже и замечал, искал себе духовного наставника, а отец Матфей уже стал таковым и для графа, и для всего его семейства. Есть воспоминания, что при первом знакомстве в доме губернатора Гоголя и священника, писатель хотел подойти под благословение отца Матфея, но тот ему благословения не дал, а назвал прилюдно «свиньёй». Что-то, видно, Николай Васильевич сделал не так – неправильно руки сложил для принятия благословения, или ещё что, но видно, что формальное благочестие было для отца Матфея очень важным делом, а вот христианской любви ему явно не хватало. Но этот афронт, полученный писателем от адепта смирения, сильно его обескуражил и где-то внутренне сломал. Сам Гоголь был более христианином, чем даже многие деятели из священнического чина, в нём не было гордыни, он истребил её в себе многочисленными покаяниями и откровенными исповедями во всех своих, даже самых тайных чувствах, на страницах своих произведений. Этого не понял «духовный отец» Матфей, он не понял – с кем имеет дело. Он познакомился с творцом, которому сам Бог даровал талант читать в сердцах человеческих, а отец Матфей счёл это за проявление сатанинской гордыни, которую следовало истребить в душе художника. И он истреблял...

Так уж получилось, что Николай Васильевич действительно попал под необоримое влияние этого ортодокса, привыкшего иметь дело с еретиками и язычниками из сельской глубинки, которых следовало «обратить» в истинное православие. Гоголя не надо было обращать, он сам был более христианином, чем любой монах, но он был также и пророком по призванию, как древний библейский пророк Иеремия, которого тогдашние иудейские священники держали бывало в кандалах и колодках за смелые речи. В Гоголе было это чувство пророка, а он за это, как и Иеремия, получал поношения и обиды. Это было осознано некоторыми близкими Гоголю людьми, но только после смерти писателя, недаром, даже на гробовом камне на могиле Гоголя было высечено из книги пророка Иеремии: «Горьким словом моим посмеюся...»

«Понеже горьким словом моим посмеюся, отвержение и бедность наведу, яко бысть в поношение мне слово Господне и в посмех весь день. И рекох: не воспомяну имене Господня, ниже возглаголю кому во имя его. И бысть в сердцы моем яко огнь горящь, палящь в костех моих, и разслабех отвсюду, и не могу носити.

(Горьким словом моим посмеюся пред лицом твоим, Господи, отвержение и бедность приму, словно в поношение мне было слово Господне, и в посмеяние мне во весь день. И вот решил я: не упомяну более имени Господа, ничего никому не скажу от имени Его. Но был в сердце моём огонь горящий, словно опаляющий кости мои, расслабил он волю мою и не могу носить его скрытно в себе).

Вот это и есть призвание художника: его палит внутренний огонь, он не может носить его в себе, он и не хочет – а должен принести его людям и невольно обращается в пророка, как тот библейский Иеремия, который пророчествовал о грядущей гибели Иерусалима и плене вавилонском, и шёл за это на пытки от иудейских жрецов и властей не оттого, что страдал гордыней и хотел прославиться, а оттого, что в душе его, в костях горел внутренний огонь, зажжёный помимо его воли самим Богом, и он – и не хотел бы, а должен был нести его людям, хотя и знал, что погибнет за это.

Такова была и жертвенная натура Гоголя, особенно в последние годы его жизни. Его томил внутренний пророческий огонь и потому он, по сути, не писал уже больше художественных произведений, он писал проповеди, вроде тех «выбранных мест из переписки с друзьями», где утверждал свой христианский идеал. Это не поняли – ни на левом (Белинский), ни на правом (отец Матфей) фланге общественного мнения. И после этого Гоголь уже был обречён оставаться в одиночестве, да это ещё ладно, но от него требовали отречься – и прежде всего от высоких гуманистических идеалов Солнца русской поэзии – Пушкина.

В конце января 1852 гола в Москву приехал ржевский протоиерей отец Матфей, что давно уже поддерживал назидательную переписку с писателем. Теперь им довелось встретиться в доме их общего знакомого графа Толстого, бывшего тверского губернатора, а в будущем (с 1856 года) – обер-прокурора Святейшего синода Русской православной церкви! То есть, фактически, главы церкви, высшего государственного чиновника по духовным делам. Согласитесь, Гоголь был крепко взят в тиски клерикалами, дом на Никитском бульваре стал для него истинной западнёй, из которой ему уже был ход только на кладбище. К моменту приезда «духовного отца» из Ржева, Гоголь пребывал в крайне угнетённом состоянии. Только что умерла его очень близкая знакомая, сестра поэта Языкова и жена философа-славянофила Хомякова Екатерина Хомякова. Умерла неожиданно и это произвело на Гоголя, который всегда был очень мнителен, удручающее впечатление. Но у него оставалась надежда на последнее своё великое сочинение – вторую книгу «Мёртвых душ», написанную им уже совсем в другом ключе, чем первая. Первая книга, написанная под государственный заказ – Гоголю постоянно выплачивалась денежная дотация, пока он жил в Италии и писал там книгу (иначе ему там просто не на что было бы жить пять лет и ездить по всей Европе) была остро сатирической, конкретно направленной на дискредитацию институтов крепостного права. С этой задачей писатель блестяще справился, книга была издана с санкции высших властей и произвела в обществе эффект взорвавшейся бомбы. Но вторую книгу этой эпопеи Гоголь писал уже не по заказу, он писал её исходя из собственных мыслей и представлений о будущем России. Он искал в России положительный элемент её дальнейшего развития. Он хотел найти в российской действительности положительных и деятельных людей, которые вывели бы Россию на светлый путь, он даже прочерчивал пути и намечал планы такого развития. В этой книге, насколько можно судить по сохранившимся отрывкам, действует сильная волевая и положительная государственная личность – некий князь и генерал-губернатор, который произносит страстную, поистине революционную(!) речь перед собранием провинциальных чиновников всех уровней, призывая их покаяться в прежних грехах и работать на благо народа и Отечества, прямо утверждая, что Россия гибнет... послушаем эту речь, имея в виду, что это последнее из дошедших до нас строк великого писателя:

«Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаньями нельзя искоренить неправды, она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего теченья. Но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякой гражданин несет всё и жертвует всем, я должен сделать клич хотя к тем, у которых ещё есть в груди русское сердце и сколько-нибудь благородства. Что тут говорить о том, кто более из нас виноват. Я, может быть, больше всех виноват; я, может быть, слишком сурово вас принял вначале; может быть, излишней подозрительностью я оттолкнул из вас тех, которые искренно хотели мне быть полезными, хотя и я с своей стороны мог бы так же сделать. Если они уже действительно любили справедливость и добро своей земли, не следовало бы им оскорбиться ни надменностью моего обращения, следовало бы им подавить в себе собственное честолюбие и пожертвовать своею личностью. Не может быть, чтобы я не заметил их самоотверженья и высокой любви к добру и не принял бы, наконец, от них полезных и умных советов. Всё-таки скорей подчиненному следует применяться к нраву начальника, чем начальнику к нраву подчиненного. Это законней, по крайней мере, и легче, потому что у подчинённых один начальник, а у начальника сотня подчинённых. Но оставим теперь в сторону, кто кого больше виноват.

Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю, что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже, мимо законного управленья, образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, всё оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как ни ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Всё будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народ вооружался против неприятеля, так должен восстать против неправды. Как русской, как связанный с вами единокровным родством, одной и тою же кровью, я теперь обращаюсь к вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятье какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва...»

И на этом обрывается чудом сохранившейся текст второго тома «Мёртвых душ», последние строки Гоголя, дошедшие до нас... Хотя второй том был дописан и привезён писателем в Москву, но ему требовался советчик, который бы оценил это творение и дал советы. На беду писателю таким советчиком он избрал отца Матфея. А отца Матфея очень неприятно поразил обличительный тон Гоголя и он с пренебрежением предрёк этому произведению своего духовного «чада» неуспех, заявив, что таких губернаторов не бывает! Гоголь попытался что-то доказывать, ссылался на известные личности в государственной жизни России, но инквизитор был непреклонен, требуя сжечь это богопротивное и возмутительное сочинение! Гоголь заявил, что замысел «Мёртвых душ» принадлежит Пушкину, он в память о своём, рано погибшем друге должен довести дело до конца... – «Отрекись от Пушкина!» – словно сатана загремел разошедшийся инквизитор, – он вольнодумец, блудник и святотатец! Иначе прокляну и гореть тебе в геенне огненной вместе с твоим Пушкиным!»

Словно током пронзённый отшатнулся Гоголь от этого святого чёрта, но воля его была сломлена, силы словно покинули его, похолодели руки и ноги, закружилась голова, начался приступ таинственной его болезни, что мучила писателя уже многие годы, почему он и принуждён был жить в Италии, в благодатном климате юга. Нервное потрясение, нанесённое ему распоясавшимся святошей, спровоцировало новое усиление болезни.

Прошло несколько дней. Ржевский Савонарола отбывал к себе в Тверскую губернию, закончив дела по устройству своей дочери в институт благородных девиц. В этом ему активно помогал Гоголь. Внешне они примирились, хотя Гоголь не отрёкся от Пушкина. Отец Матфей словно бы простил Гоголя и более не поминал Пушкина. Но он приказал своему духовному сыну отмаливать грехи гордыни, а для этого строго постится, ведь приближался Великий пост... Сам он, как известно, голодал целую неделю, это же потребовал и от Гоголя. Одного своего прихожанина он уже довёл до голодной смерти, теперь такая же участь ждала и Гоголя...

Николай Васильевич хотел оставаться ревностным христианином, он примирился со священником, даже провожал на вокзале новопостроенной Николаевской железной дороги. Прогресс шёл вперёд, гудели паровозики, чудо тогдашней техники, а в воздухе, тем не менее, словно висела тень средневекового мракобесия. Надо было голодать и каяться в смертных грехах гордыни, которую отродясь Гоголь за собой не знал. Он начал постится ещё за неделю до великого поста. И через несколько дней стал похож на живой труп. Ему являлись видения, адские тени нависали во мраке. Все они устами отца Матфея твердили одно и то же: отрекись, отрекись от Пушкина! Сожги «Мёртвые души»! От Пушкина измученный писатель не отрёкся, но рукопись свою сжёг. В ночь с 11 на 12 февраля (с 23 на 24 по новому стилю) он приказал своему слуге Семёну принести все свои рукописи и медленно разрывая их, бросал в адское пламя печи всю кровь, всю душу своего сердца... После того он слёг, стал ко всему безучастен, пищи не принимал, хотя его пытались кормить насильно, и вскоре умер. Смерть его была ужасна, ибо консилиум врачей приговорил его к горячим ванным с одной стороны и обливанию холодной водой головы – с другой. Такова была медицина в те времена! После дня таких чудовищных пыток, называемых «лечением», великий русский писатель скончался.

Из всех его рукописей нашли лишь чудом затерявшиеся в шкафу отрывки из второго тома «Мёртвых душ» с последними словами Гоголя, что я здесь цитировал: «...гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих...» – И разве не исполнилось его предсказание?

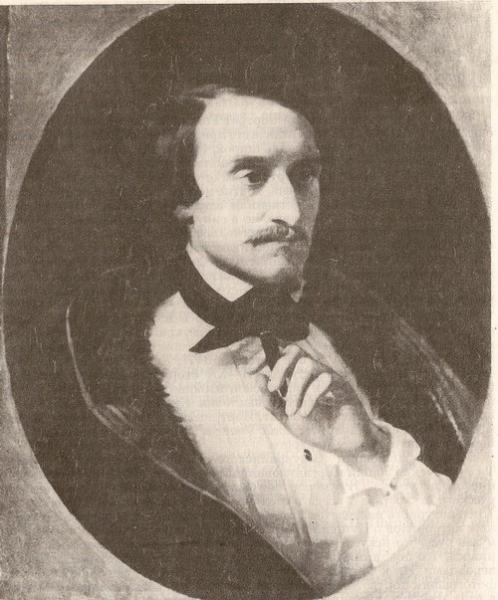

На илл.: Антонио Дзона. Портрет Н.В. Гоголя. Венеция, 1847.