Валерий РОКОТОВ. Пасть пустоты

Что такое «постдрама» и зачем нас ею кормят

Что такое «постдрама» и зачем нас ею кормят

Театры в России –– это закрытый мир. Когда-то сильная авторитарная власть держала его в руках. Она его полностью содержала и требовала двух вещей: лояльности и народности.

Девяностые нанесли по театрам тяжёлый удар. Они сбросили их в нищету, опростили. Они унизили и искалечили режиссёров и артистов великой классической школы. Сцена стала доступна для самовыражения маргиналов.

А потом начались другие процессы. Театр втянули в войну с национальной культурой и превращают в место зрелищ для «элитариев». И главным инструментом этой «элитаризации» стала так называемая постдрама.

Постдрама — это псевдоискусство. Её главные принципы: «смыслы, танцуйте вальсом», «нет –– сюжету, да –– церемонии», «вдохновись смертью», «всё — прах, долой и стыд, и страх», «пусть множатся формы», «тела не бывает много», «больным монологом –– по здоровым мозгам», «гипер — не триппер, его не страшись», «пришёл на спектакль — не обижайся» и так далее. Автор этих строк слегка оживляет установки, поскольку в оригинале они звучат как правила похоронного ритуала.

Здесь очень легко спрятаться бездари и воцариться демагогу. Это идеальное место самоутверждения маргинала, который за искусство может выдать любые потуги, а своих критиков назвать идиотами и мракобесами. Это очевидная форма болезни театра, состояние гниения заживо. Это чистой воды сектантство, враждебное драме с её адресацией к человечности и нацеленное на вытеснение подлинного авангарда с его поиском новых выразительных средств в борьбе за гуманизм и историю.

Сегодня «постдраматический театр» осознаёт себя церковью и создаёт сеть приходов. Его пророки (режиссёры и культурологи) заявляют, что драматический театр –– это тюрьма талантов, уходящая натура и крепостничество, и празднуют освобождение от диктата пьесы с её раздражающей болтовнёй и самоутверждением автора.

Постдрама берёт начало в 70-х годах, когда по закоулкам искали всевозможных бунтарей, выхолащивающих искусство и сводящих его к формализму, эпатажу, эстетству, экспериментам ради безрезультатности. Вокруг них разворачивалась дискуссия, и знатные искусствоведы обнаруживали в маргинальных постановках «ошеломляющую новизну». Читая о себе пламенные статьи, жалкие хулиганы сцены понимали, насколько они крутые. Так их делали модными и респектабельными. Их звали на псевдоавангардные фестивали, у которых вдруг находились спонсоры.

Этот пёстрый мир был многолик, но един в своём пренебрежительном отношении к классике и желании переходить все границы.

На протяжении тридцати лет описать постдраму никто не мог, и это очень понятно. Как можно описать то, что соединяет себя с бессмыслицей, страшится слова и культивирует жест? Как описать бессловесное и жестикулирующие ради жестикуляции? Как убедить всех, что это настоящий прорыв в искусстве? Это выглядело чертовски трудной задачей.

«Новый театр» ждал своего вещего поэта, а тот не торопился о себе заявлять. Лишь на закате столетия, когда колокол постмодерна зазвонил о «конце истории», у «посттеатра» появилась, наконец, своя Библия.

Немецкий театровед Ханс-Тис Леман стал тем, кто описал постдраму и сформулировал её похоронно-художественные принципы. Он создал «священный текст» для всех, кто воюет с классикой и реализует себя в «новых формах». Теперь его книгой бьют по голове каждого, кто постдраму берётся критиковать или говорит, что это вообще не искусство.

В пору юности автору этих строк довелось участвовать в международном теннисном турнире для журналистов. Его спонсором была фирма, торгующая бананами. Она заказала некому писателю книгу о теннисе и бананах, об их глубокой связи, и тот её на турнире представил. Он доказывал, что бананы — лучшие друзья теннисистов, и именно в этом долгожданном соединении банана и человека — залог успеха на корте. Ему смешливые журналисты задавали вопросы: «Как банан влияет на удар слева?», «Сколько нужно слопать бананов, чтобы улучшить смэш?». И он отвечал.

Но тот писатель краснел. А Леман не краснеет. Он осознаёт, что не одинок, что на его стороне вся либеральная рать, а сам он стоит на плечах гигантов. Его труд — это прямое продолжение большой мошеннической работы, которую провели постструктуралисты и постмодернисты. Раз их труды схавали, а установки заучили как «Отче наш», то и его поделку схавают, а установки заучат.

Книга Лемана — это учебник изворотливости.

Вот как воспеть пустоту? Как изловчиться и восславить то, что «новому театру» нечего сказать зрителю? Надо заявить, что «новшества не обязаны быть вразумительными».

Как доказать, что бессмысленная и часто бессловесная постановка отражает не творческую немощность, а долгожданную новизну? Надо написать, что театр рвёт с устаревшей традицией: всеми этими диалогами, идеями, нарративами. Он избавляется от диктата литературы, от гнёта слова и смысла, и именно в этом проявляется новое.

Как объяснить тягу к банальнейшим спекуляциям: циркачеству и площадной развлекухе? Надо написать, что всё это нужно для замены болтовни зрелищем.

Как объяснить страсть к эпатажу: пошлости, мату, обнажёнке, демонстрации уродства или распада? Надо написать, что это «эстетика риска». Современный театр, мол, сознательно «будоражит» зрителя, потому что жаждет с ним «подлинного контакта», ведь «удар кулаком — это тоже прикосновение».

Леман пишет, что постдрама стала откликом на глубокие перемены, связанные с новыми медийными технологиями, и ясно даёт понять: без неё сценическое искусство зачахнет.

Учёному во что бы то ни стало нужно объяснить рождение постдрамы из драмы. Для этого он указывает на кризис драмы, очевидный только «новаторам сцены», и страстно цитирует этих живых мертвецов, признающихся в том, что их способна расшевелить только комедия.

Он заявляет, что в драме присутствовало «напряжённое до крайности стремление к примирению». А стало быть, постдраму можно рассматривать как «развёртывание некоего потенциала распада, демонтажа и деконструкции, уже заложенного в самой драме».

Это бессовестное враньё. Драма пребывает в состоянии непрекращающейся войны за человека. Она всегда обновляется: актуальными сюжетами, изображением современных страстей и судеб. Ей всегда есть куда развиваться. Вглядываясь в человека, она нацелена на постижение сложности, на соединение с высотой философии. Покой ей только снится. Она не умеет примиряться с бесчеловечностью, энтропией, духом капитуляции. Драма, которая отказывается от борьбы за человека, это уже не драма, а превращённая форма. Это то, что рядится в её одеяния и представляет собой пошлый инструмент глобалистической пропаганды.

Учёный заявляет, что кризис драмы стал следствием… кризиса времени. Мол, научные открытия (теория относительности, квантовая теория и всё прочее) сформировали новое отношение ко времени, и в результате время… «спуталось и распалось». И теперь герой и антигерой не могут найти друг друга, чтобы скрестить свои шпаги. Они где-то блуждают «на различных уровнях и площадках». Конфликта нет, а значит, нет драмы!

Бредятина, как принято говорить, «ещё та». В неё научный болтун сам не верит. Но «до кучи» и такое сойдёт.

Это ещё не всё. Оказывается, «внутренней эрозии» драмы мощно поспособствовал… театр варьете. Туда, мол, повалила респектабельная публика, оценившая его действо, основанное на «ощущении «здесь и сейчас». Вот интересно, почему автор не пишет о публичных домах, где играла музыка, плясали девицы и пробуждалось то же ощущение? Если уж ты указываешь на стихию небытия, которая теснит драму, то договаривай до конца: признавай, что она и порождает «новый театр».

Леман пытается показать, что постдрама –– это некий итог развития авангарда. Он рисует линию: от дадаизма, футуризма и сюрреализма (с их атакой на зрителя) к нео-авангарду и театру абсурда 50-х и 60-х годов, а от них –– к новому театру абсурда 80-х (который стал избавляться от слов), постмодернистскому театру и наконец –– к разным формам постдрамы.

Учёный прекрасно знает, что к авангардистам причисляют кого ни попадя. И сознательно указывает на нить, связанную не с развитием авангарда, а с его деградацией –– превращением в антиавангард. Он не случайно указывает на азиатский театр, которым вдохновились «новаторы». Их привлекла его статика, его технология ухода от линейности времени, его пребывание по ту сторону бытия.

В 50-е и 60-е годы современное искусство стало превращаться в откровенный инструмент войны со стремительно левеющим обществом. Левизну подменяли левачеством, и делалось это с помощью маргинальных творцов и философов с фарисейской закваской. В эти годы антиавангард получил мощную политическую поддержку. Он быстро дошёл до точки –– погрузился в болото постмодернизма, –– но точку решили превратить в запятую.

Постдрама –– это очевидная реплика постмодернистского театра. Но Леман упорно доказывает, что это не так. Он ясно осознаёт, что постмодернизм себя исчерпал, что его уже презирают, и хочет вывести из-под удара порождённого им уродца –– вытащить его из болота.

Леман пытается доказать, что постдраматический театр создаёт нечто новое, а не только выхолащивает классику и тешится издевательством. Это «новое» лежит вне слова, логоса. Оно отвергает сюжеты о «судьбе человека» и связанно с имитацией смысла.

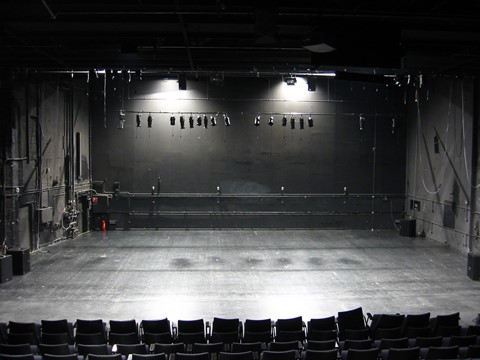

Он отчаянно пытается описать творческое самовыражение пустоты. В результате этого «научного описания» перед нами предстаёт эстетическое убожество. Мы видим философскую нищету постдрамы, её потуги, её вторичность. Мы видим, что постдрама может «развиваться» только за счёт изобретения форм противодействия классике. Мы видим её неспособность что-то стоящее предложить зрителю, и как следствие этого –– агрессивность. Осознавая свою никчёмность, она ныряет в родную грязь –– в стихию постмодернистского глума –– и, перепачкавшись в ней, рвётся в ядро культуры. Ей обязательно нужно пробиться в знаковый национальный театр, вытеснив из него драму и превратив его в место эстетизации извращений. Она явно стремится вытеснить драму везде, явно нацелена на превращение театра в тотальный перфоманс, чтобы у человека классики не было своего храма. Это прекрасно видно на примере Москвы, где сцена всё очевиднее превращается в пасть пустоты. Такой она стала в бывших театрах имени Гоголя и имени Станиславского. Такой она всё очевидней становится в Центре имени Мейерхольда и других былых «очагах культуры», где сегодня представлено великое разнообразие гнили. Здесь действуют «школы постдрамы» для рвущихся на сцену бездарностей и проводятся конкурсы «новой драматургии» для либеральной шпаны. А про поддержку театральной прессы и говорить не приходится. Это уже во многом посттеатральная пресса.

Есть ядро культуры, где размещаются смыслы и ценности, где создаётся то, что формирует личность и обеспечивает духовное развитие нации. Есть периферия, где возможны эксперименты, не направленные на разрушение этических норм. А есть тёмные маргинальные территории или просто пространство хаоса. И постдрама часть этого хаоса. Она рвётся в ядро культуры, чтобы разнести его в пух и прах.

Зная это, хитрец Леман пытается вписать постдраму в культурный процесс и связать с великими именами. Для этого –– цитирует Канта и Брехта, и грубо, почти издевательски подгоняет их изречения под своё доказательство. Кант писал о том, что язык не способен ясно выразить эстетическую идею, а Брехт призывал поднимать чувства зрителей на высшую ступень. Постдраме, мол, это всё близко. Она не выражает идей, а знаками лишь привлекает внимание. Она учит зрителя не возмущаться и не убегать из театра, а сдерживать негодование, впитывать увиденное и восходить по ступеням избавления от страха, стыда и запретов.

Учёный выкатывает главный аргумент. Он указывает на Гегеля, чьи идеи, как выясняется, стали краеугольным камнем постдрамы и всего новейшего искусства.

Гегель пишет, что в античном театре актёр распадается на «персонаж» и своё «я». В результате актёры приходят к «ироническому осознанию представления». Эти проказники работают не на прекрасный идеал, который мыслился какому-нибудь Софоклу, а на себя. В итоге нравственное воздействие зависит от успехов актёра. Из этого Леман делает вывод о заложенной в драме… перформативности. Мол, «этически значимое» воплощается отдельными индивидами, а не самой драмой. И через века это, конечно, аукается. Драма посылается к чёрту. Вместе с автором, смыслом и нарративом.

А дальше ещё интереснее. Оказывается, Гегель указал на модель «распадения драматической концепции театра», и его заключения применимы ко всему искусству. Потому, мол, современные искусства и бегут от «формы, мимезиса и образа». И постдрама – впереди всех.

Учёный особо напирает на то, что постдрама радикально изменила театр и создала его новый язык. Но, простите, если на сцену вывести животных из подсобных хозяйств, театр тоже радикально изменится и приобретёт абсолютно новый язык. И при этом, что интересно, ни один принцип постдрамы не будет нарушен. Не будет ни слов, ни смысла, ни нарратива. Коровы, свиньи, куры-несушки прекрасно справятся с передовыми задачами. Из них получатся замечательные перформеры. Лучших и придумать нельзя. Они не будут играть. Их реплики будут обращены не друг к другу, а в зал –– ровно как требуется. Они будут стоять и жевать или проходить сквозь «четвёртую стену», разделяющую сцену и зал. Они легко и непринуждённо воспарят над «сферой всего человеческого». И их полёт будет с высокой поэтической грустью созерцать продвинутая публика, которой «больше не о чем спорить». Она будет наслаждаться «новой театральностью»: «моментом коммуникации», «десакрализацией слова», «визуальной драматургией», «лишённой иерархии церемонией» и всем прочим, о чём пишет наш кантианец и гегельянец.

Книжка с таким высокомерием отзывается о драматическом театре («театре текста») и выглядит столько очевидным шарлатаном (особенно когда находит научное оправдание аморальности), что читать её становится просто противно.

Из-за каждой строчки Лемана торчат уши тех, кому он служит, — наднациональной элиты, которая с помощью таких же писак уничтожала и авангардную живопись, и авангардный рок, и авангардный кинематограф — и всё другое, что соединялось с классическим искусством и было обращено к человеку.

Не нужен наднациональной элите человек, а уж тем более человек восходящий. Не нужна взывающая к человечности драма. Не нужно общество. Не нужна национальная культура. Всё это мешает её господству.

Леман славит постдраму за то, что она уводит зрителя от социальных проблем и мечтаний. Он воспевает режиссёров, создавших театр смерти, театр хаоса, театр, где явлен «пейзаж, застывший в ожидании постепенного исчезновения человека», и своим траурным песнопением подводит к очевидному выводу.

Постдрама –– это могильщица национальной культуры. В конечном счёте она нацелена на создание бесчувственной высшей касты и её социальной опоры в новом либеральном рейхе. Тех, кто её продвигает, театры интересуют как герметичный мир, где либеральные фюреры могут эффективно вести пропаганду.

И какая-то изощрённая издёвка заключена в том, что «новаторы сцены» называют своим вдохновителем Бертольта Брехта, для которого авангард был средством борьбы с метафизическим злом. Взять у антифашиста его риторику, его творческие открытия и с их помощью превратить театр в площадку уничтожения культуры и инструмент фашизации –– это воистину дьявольский замысел.

(Впервые опубликовано в газете «Культура», №5, 2022. Текст публикуется в полном варианте, с согласия автора.)

Илл.: dire-ambition.edutronic.net