Ирина РАКША. Экипаж машины боевой

Новелла

Мой папа-танкист вернулся после войны живой и здоровый. Он был даже не ранен. Но для меня война открывалась как бы с другой стороны, с тылу. Именно через Москву, через наше Останкино все демобилизованные возвращались на родину, разъезжались по домам. Ехали и летели, летели и ехали дальше. С запада на север, на юг, на восток. По родным сёлам, городам, посёлкам, местечкам, по всей необъятной нашей стране. И все проездом, транзитом через наш дом... Пересадки, покупки билетов на электрички, поезда, самолёты. И очереди, всюду очереди, даже в воинские кассы...

И все они жили у нас. Кто день, кто два, а кто и неделю.

Сколько разных гостей видела я в нашем Останкино. Однополчане отца, друзья, друзья друзей, да и вовсе незнакомые люди. Причём из разных родов войск. Лётчики, пехота, артиллерия... Мама стелила им спать на диване в столовой. А порой, когда много, и на полу, на полосатом ватном матрасе... И тогда в квартире начинало остро пахнуть войной (как в блиндажах и окопах). Куревом, потными гимнастёрками, твёрдой кожей ремней-портупей, кобурами без пистолетов. Парой костылей, поставленных в угол. Вонючими портянками и сапогами, снятыми у входных дверей. И моя гостеприимная мама кому-то что-то даже стирала, что-то гладила. И всё это сохло, развешанное по форточкам и подоконникам (чтоб во дворе не украли). Моей сердобольной маме всегда хотелось отправить героев Победы к их семьям пригожими, с гордо звенящими на груди медалями-орденами, с блестящим золотом погон и звёздочками на плечах. И эти счастливые дембели (которые поутру разлетались от нас навсегда), в прощальном скромном застолье, где порой блестела банка сгущёнки или тушёнки, их подарок из армейского пайка, нескладно, но дружно пели под мамин аккомпанемент любимые армейские песни: «Артиллеристы, Сталин дал приказ! /Артиллеристы, зовёт Отчизна нас! / Из сотен тысяч батарей /За слёзы наших матерей, /За нашу Родину. Огонь! Огонь!» (В моей памяти эти песни живы и по сегодня).

***

В дверь негромко так, осторожненько постучали, когда я была дома одна. Я замерла, бросив игрушки. Мне было запрещено открывать дверь посторонним. И вообще «кому бы то ни было», когда родители на работе. А это был как раз тот самый случай.

Папа, вернувшийся с фронта, работал теперь по специальности инженером сельхозмашин в сельхоз-министерстве в центре Москвы. Угол Садового кольца с Орликовым переулком. А мама поехала на трамвае из нашей окраинной дыры, из Останкино, «в город» на Мещанскую улицу. В «приличный дом» давать урок музыки на фортепиано «приличным детям».

В дверь опять постучали. Уже настойчивей.

– Кто там? – всё-таки спросила я тихонько.

Женский голос ответил:

– Скажите, Ракши здесь проживают?

– Здесь. Только их нету дома, – ведь обманывать старших мне тоже было запрещено.

– Мы к ним в гости приехали из Потьмы. – это был уже густой мужской голос. – Я с твоим папкой на фронте был. Однополчанин. Воевали вместе.

Я совсем растерялась. Что делать?

А из-за двери слышалось:

– Открой нам. Я его друг, механик-водитель танка. Поддавашкин... Дядя Федя.

А может и правда, открыть? Всё-таки друг. Дядя Федя. Не какой-нибудь серый волк или вор... И я, помедлив, всё же открыла.

Передо мной на пороге стояла небольшая невзрачная женщина с очень большим животом. А за её спиной высокий дядька с палкой. Он почему-то держал широкую руку на её хрупком плече. Это была странная, необычная пара. И как я поняла – он был слепой, а она, вероятно, ждала ребёнка.

...До прихода родителей я была сама не своя. Всё напряженно думала, – ну, конечно, накажут. Это уж ясно – накажут. Или просто отшлёпают – «выдерут», как «сидорову козу». Или в угол поставят. Ведь сто раз было говорено – «не открывай никому». Но, как ни странно, за шумом радостной встречи, за возгласами и разговорами взрослые про меня словно забыли.

– Неужто ты это, Фёдор? Живой!

– Так точно, товарищ гвардии лейтенант, живой. И, как видите, не один, с женой. Да ещё прибавления ждём.

– Ну, молодец! Молодец гвардеец, разыскал...

– Да вот, выбрались из своего захолустья, – вставила словечко жена-тихоня. – Федя сказал, давай съездим сейчас, а то потом уж не до этого будет...

И тут отец, понизив голос, деликатно спросил:

– А как без глаз-то приспособился к жизни?

Но гость обрадовано оживился:

– А как же иначе-то, командир? Мы же гвардейцы! Теперь я укрепляю советскую

кооперацию. Корзины плету из лозы. А из ольхи всякую мебель. Разные кресла дачные, – и заразительно рассмеялся. – Вяжу даже веники. Расходятся хорошо. На хлеб хватает.

И показал свои большие грубые ладони с тёмной дубовой кожей:

– Глаза боятся, а руки делают. И сырьё дармовое. Жена вон с реки тюками таскает. Там немерено ивы растёт.

...А про меня родители, и правда, на весь вечер забыли. Только спать отправили слишком рано. И мама, поцеловав меня в лоб, выключила свет и плотно закрыла дверь в спальню.

Однако мне было не до сна. Весь вечер за стеной продолжалось весёлое застолье. То взрывы смеха, то музыка, то тишина. И то и дело слышались возгласы: «А помнишь, командир?» «А помнишь, Фёдор?» «А помнишь переправу на Буге...» Или: «А помнишь нашего заряжающего Гиви? Шутника из Гори?» «А Лёху Рязанца помнишь?..» И эти возгласы звучали порой под мамину музыку – игру на пианино. А тут вдруг услышала, как мама спросила: «А кого ж вы ждёте? Мальчика или девочку?» И гостья смущённо вздохнула. «Мне хотелось бы девочку. Мы и имя уже придумали. Назовём Победа». И мама обрадовалась, подхватила: «Ну, конечно, Виктория – Вик-то-рия... А если мальчик, то Виктор...» – и победно ударила по клавишам пальцами. Мама, как всегда, могла удобно вращаться на табурете между круглым столом в центре комнаты и пианино, что у стены...

А потом... А потом у меня уже слипались глаза, а я всё слушала: «А помнишь бои в Польше... под Белостоком? А сержанта Седых?»

Ну как же им было не помнить эти кровавые бои под Белостоком, когда сгорал на глазах танк Коли Седых? Как он вылезал из башни, но был убит и бессильно повис на краю... А танки всё шли вперёд, всё наступали. И в грохоте гусениц горели уже и справа, и слева. И от батальона в двадцать три машины осталось только шесть. И всё-таки эти шесть геройски взяли это местечко. После артподготовки на полном ходу ворвались вместе с пехотой, бегущей и следом, и между танками. Но немец уже отступил. Оставил местечко. И опустевший посёлок горел. Там и сям полыхал пожарами. Густой, удушливый дым стлался над чешуёй черепичных крыш, над переулками и перекрёстками. А по пустой площади ветер гонял какие-то бумаги и документы. Одним из первых выскочил из танка, из смотрового люка, с пистолетом комбат, гвардии лейтенант. И придерживая хлопающий по бедру офицерский планшет, бросился в комендатуру. Но она тоже была пуста и разгромлена. Всюду в комнатах вонь и мусор, пепел и гарь, груды сожжённых, обугленных документов. На полу разбитая пишущая машинка. Хлопали двери и окна. Под ногами звенели гильзы, хрустело стекло.

А на площади тем временем усталые с красными лицами танкисты вылезали из грозных гусеничных машин. Кто через верхнюю башню орудия, кто через нижний люк. Стаскивали с потных голов толстые шлемофоны. Негромко, как бы нехотя, переговаривались друг с другом и с пехотинцами. И понемногу солдаты всё больше заполняли площадь. А поодаль, возле комендатуры почему-то стояла, словно забытая, метровая алюминиевая фляга, похожая на молочную. От неё сильно тянуло спиртом. И к ней один за другим подходили победители. Окружали. С кружками, фляжками. Звякал металл о металл. И вскоре вокруг фляги собралась небольшая толпа. Каждый хотел зачерпнуть прохладной, прозрачной влаги. С устатку хлебнуть алкоголя, чистого спирта. И по очереди зачерпывали, глотали. Крякая и утирая мокрые подбородки. Но тут вдруг с порога комендатуры раздался отчаянный крик комбата: «Отставить!.. Отставить!» Он подбежал к ним и, растолкав, и сапогом со всей силы ударил по фляге. И та с грохотом повалилась, покатилась, расплёскивая прозрачную «драгоценную» жидкость.

Кто-то испуганно выкрикнул:

– Да это же спирт. Чистый спирт. Командир.

Но комбат заорал:

– Идиоты! Это же чистый яд! – и повернулся к стоящим. – Кто пил!? Спрашиваю, кто пил?! – и шагнул к своему водителю танка:

– Поддавашкин, ты пил?

Тот попятился, опуская пустую кружку.

– Ну, пил...

– В госпиталь! Немедленно в госпиталь! Это же яд! Это же спирт смертельный, метиловый! Фашист нарочно для вас, идиотов, это оставил!

Но в госпитале умерли только трое: пехотинцы и сержант-наводчик тридцать четвёрки... А Поддавашкина откачали. Любимый механик-водитель Федя остался жив. Однако ослеп. Полностью. На оба глаза. И вскоре, конечно, из армии был комиссован.

И вот за стеной всё звучал густой его голос: «А помнишь...» Ну как, как же они могли не помнить страшные эти бои под Белостоком?..

...В темноте спальни я, малышка, конечно, не сплю. Из-под одеяла опускаю босые ножки. И в длинной ночной рубашонке, сшитой бабушкой из старых дедовых кальсон, крадучись по холодному полу, ступаю к двери. Светлый луч из замочной скважины пронзает тьму. Я наклоняюсь к дверной этой скважине, смотрю в столовую. Эти странные гости пируют и поют совсем неизвестную мне, грозную, военную песню:

На поле танки грохотали,

Солдаты шли в последний бой,

А молодого командира

Несли с пробитой головой.

...По танку вдарила болванка,

Прощай, родимый экипаж.

Четыре трупа возле танка

Дополнят утренний пейзаж...

Сколько же всего важного, нужного видела и слышала я через эту дверную скважину. Но если сказать точнее – это было окно, распахнутое в большой мир. И этот мир проявлялся, являлся мне, как на ладони, вот за этим круглым, гостеприимным столом с его прошлым и настоящим. Он звучал в разговорах и песнях среди этих солдат и офицеров. С боями прошедших Европу, победивших фашизм. Танкистов, связистов, лётчиков, пехоты. Передо мной открывалась жизнь не только родителей и гостей, не только на войне и до неё. Передо мной была судьба всей страны, моей Родины. И навсегда врезались в детскую память мелодии – песни победы, которые нравились больше всего:

...И добили – песня в том порука –

Всех врагов в атаке огневой

Три танкиста – три весёлых друга –

Экипаж машины боевой!

А когда уже далеко за полночь отец (тот самый комбат, гвардии лейтенант) открыл дверь из столовой в спальню, то увидел свою дочь-малышку. Она сидела на полу босичком, в ночной рубашонке. Её кудрявая головка была запрокинута на косяк двери. Она крепко спала. Крепко и сладко. И нежный лобик её был чист и светел.

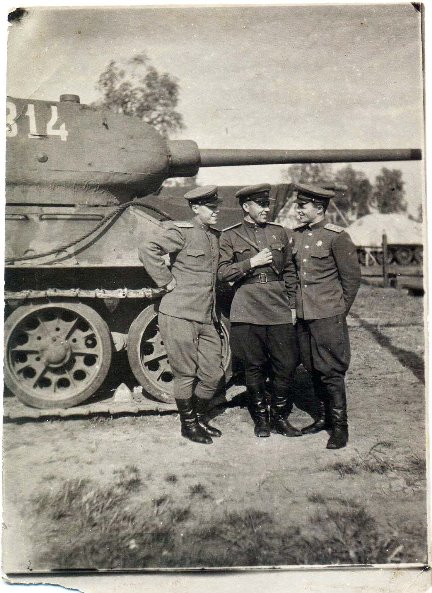

Илл.: Из семейного архива. Справа на фото – Евгений Ракша.