Ирина СОЛЯНАЯ. «Проказы Непогоды», «Половина чуда да четверть удачи», «Собачий хвост»

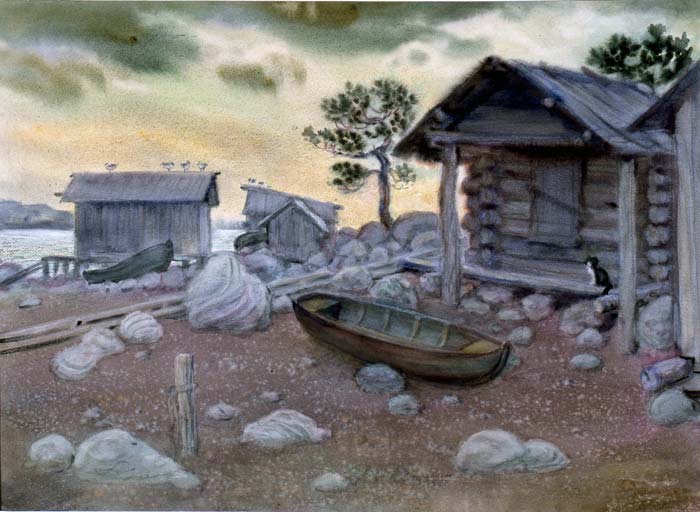

Сказки и быличка / Илл.: Художник Герман Травников

Проказы Непогоды

Жил в старые года Батюшка Север. Все знали о его суровом, но справедливом нраве. Не любил Батюшка Север людей жадных, хитрых и ленивых. Не выживали они на Кольской Губе. Переселялись в другие края и рассказывали небылицы о своём тяжёлом житье-бытье. Кто верил, а кто говорил: «Ох, неправда, ох и наговор». Настоящие поморы края Белого Моря не покидали, крепко уважали Батюшку Севера и никогда о нём слова худого не сказывали.

Но жёнка у Батюшки Севера была совсем из другого теста. Изворотливая, капризная, вечно куксилась и норовила пакость подложить. И звали ее Непогода.

Как меж собой Север и Непогода жили – то помору неведомо, а только укорота бабскому норову не было. Вздохнёт Батюшка Север и скажет: «У Бабы Непогоды одни подарки для поморов, а у меня – другие».

Но Непогода была ох как хитра и подозревала, что Батюшка Север поморов любит и от неё защищает. Стала она раздумывать, как бы так одной в сердце Батюшки Севера царствовать.

Летом особенно не покочевряжишься, надо холодов ждать.

Вот настала осень. Непогода обрадовалась, сколько пакостей припасено! Вот вам, здрасьте-пожалте, Коряба. Пошёл дождик мелкий, жидкий. А потом он притомился, и ему на смену Ситуха́ заявилась. Полетела мокрая пыль в лицо, прямо с моря.

Помор в усы усмехнулся. Коли шторма нет – не беда. На коче рыбацкий промысел в дождик без помех. Заодно и грехи смоются. Такая награда за труды тяжкие. Вернулся помор домой с богатым уловом: «Спасибо, Батюшка Север!»

«Непогоду пуще благодарите, она всю морскую соль с трески смыла!» –засмеялся Батюшка Север, когда рыбаки с ярмарок приехали.

Непогода ногой топнула и ответ приготовила: в начале октября засылает Обложника. И день, и два льёт с небес вода. Батюшка Север подсказал: «Неужто скучно? А кто сети чинить станет, карбаса править и паруса шить станет, коли все горюют?»

С песнями, с присказками рыбаки и их жонки за дело взялись. Даже старый слепой баюнок не отлынивал: столько старин пропел, что язык задревенел.

«Не взяла дождём, возьму стужей!» – решила Непогода. – Слова будут на лету замерзать.

Вот и зима на пороге, а у Батюшки Севера зима две трети в году.

Непогода пустила Курёву – верховую метель, а вслед – Поносу́ху – низовую. Так лепит, света не видать, небо и земля мешаются. А помору всё нипочём. Снега у бога много, на всю Россию хватит. Полетит метель с берега Белого моря в сторону столицы. А пока снег на месте вертелся, поморы дома сидели. Жонки и девки песни пели, шерсть пряли, чулки вязали. Мужики и парни короба берестяные и корзины ивовые плели, одёжку чинили. Так время бежало.

Снег уляжется – след звериный хорошо видать. Помору охотский промысел по белому ох какой удачный.

Помор жизни радуется. То Колядки, то Рождество. На санях катаются, козули и пироги пекут, в гости ходят. Молодые сватаются, старые на них любуются.

И взяла Непогоду злость, и захворала она к весне. Солнышко ярче пригрело, повсюду затайка и птицы возвратились в поморские края.

Батюшка Север сказал: «Что ж ты, жёнка моя сердитая, али устала проказничать?»

«Нет мочи со строптивыми поморами бороться», – отвечает ему Непогода угрюмо.

Обнял Батюшка Север свою жонку, в бледные уста расцеловал жарко. Цветы расцвели алые и лазоревые. Всю землю ягоды и грибы покрыли. Всякому по нраву, коли жонка покладистая и неперечливая. Да только бабского смирения надолго не хватает. Как раз до осени. А следом Непогода за своё: норов показывает, ножкой топает, брови хмурит. То дожди, то снега напускает. А помор и им рад: когда всё хорошо – тоже плохо.

Половина чуда да четверть удачи

Тимоня был никудышным рыбаком. В артели над его неуклюжестью посмеивались: «Видно, матка тебя в постный день родила». Тимоня дружков сторонился, а при разделе улова получал долю малую и несправедливую. Старший брат Марьян его всегда стыдил и учил поморской науке подзатыльниками, да всё без толку. И сети у Тимони рвались, и вёсла тонули, и рыбный косяк под лёд уходил. За столом Тимоня после старшого ложкой зачерпывал. «Весь-то век прихлебателем будешь», – матушка корила.

Полюбил Тимоня на берег уходить и волнам на судьбину жаловаться. Рябь по воде идёт, и от того не видно, что и у Тимони лицо рябое, как яйца в гнезде у куропатки. Сядет, бывало, на кряж, ногами болтает над водой и все слёзы проливает: «Никто меня не полюбит. Матушка стыдится неудачливого, братка насмехается. Ни одна красавица за меня, пропащего не пойдёт. Не рыбак я, а полрыбака, не помор, а половина помора».

Раз приплывает на лёгкой белой лодочке к нему дева. Лицом бледна, волосы по плечам разбросаны, глаза холодные, руки тонкие, как лёд прозрачные. Рубашка на ней тонкая, как только душа греется?

Смотрит Тимоня и дивится, как только лодочка в промоине оказалась? Ума не приложить. Кругом льды да снега, а меж ними вода чёрная.

– Отчего ты печален, рыбак? – спрашивает дева.

– Как же мне не печалиться, коли нет на моём веку удачи. Мне бы хоть половинку чуда да четвертушку везения.

Засмеялась дева, словно колокольчики серебряные зазвенели и молвила.

– Чем готов заплатить?

Почесал Тимоня в затылке и говорит:

– А у меня и нет ничего, одна злость на судьбу да зависть на людей.

– Хороша цена, – улыбнулась дева, – так и договоримся. Приходи на берег, когда лёд сойдёт, я тебе половину чуда да четверть удачи придарю. А остальное само приложится. Только злость и зависть не пропадут навечно, а у других появятся.

Сказала так и в тумане над промоиной исчезла. Тимоня почесал в затылке и подумал: «Эка ерунда привидится!» Домой вернулся, ни матушке, ни брату ничего не сказал. Зимой помору есть, чем заняться, скучать некогда даже такому блажному, как Тимоня. Сети чинить, пушнину бить, мясо вялить. Да и вечорки после трудов праведных – наипервейшее дело. Марьян балалайку берёт и брата с собой на посиделки тащит. Все красавицы к Марьяну льнут: «Младшой в семье рябой да непригожий, а старшой – песней сладкой в сердце вхожий». Марьян улыбается, знай на балалайке наяривает, а Тимоня смурной сидит, как в рот воды набравший. Девки смеются: «Пятки отбил, что не пляшешь?» А Тимоне всё чудится, что красавица с холодными глазами меж румяных девок в ярких сарафанах виднеется. Ищет её взгляд, а не находит. Истосковался Тимоня, а на берег не ходит, ждёт, когда лёд сойдёт.

Раз утром прибежала соседская Алёнка.

– Идите, глядите, лёд пошёл. Латка на латке, заплатка на заплатке.

Марьян на порог вышел, потянулся: «Эка невидаль! Кажный год одно и то же», а Тимоня схватил шапку, зипун натянул и бегом из избы. Бежит и думает: «А ну как льдами лодочку сдавит?» Примчался на кряж, кругом льды бьются, грохот стоит, как из пушек палят, а девица в жемчужном уборе и парчовой душегрейке на бережку стоит.

– Дождался, – и гарпун ему протягивает, – садись в мою лодку, будешь зверя морского добывать, а я льды успокою. Достала из рукава дудочку и заиграла песню тихую, как вечерняя зорька. Льды остановились и закачались в чёрной воде, а меж ними проглянули морды усатые. Набил нерпы Тимоня, еле на берег вытащил, поклонился девушке в пояс, и говорит:

– Вот так удача, вот так чудо.

– И не половинка чуда, и не четвертушка удачи, всё впереди ещё.

Улыбнулась дева и наказала приходить с сетью на другой день.

С тех пор за Тимоней закрепилась слава удачливого охотника и рыбака. На промысел Тимоня ходил своими тропами и далёким берегом. Не с артелью, а сам-один, а рыбы и зверя добывал столько, сколько все артельщики. Поморы сначала подшучивали, а потом и примолкли, когда Тимоня карбас о четырёх вёслах себе справил и решил отдельную избу срубить.

– Где такое видано, чтобы младший раньше старшого от семьи отделялся? – возмущается Марьян. А матушка только головой качает, не хочет сыновей ссорить. А получается меж тем, что молчанием своим она старшого позорит.

– На что тебе карбас о четырёх вёслах, коли ты один на промысел ходишь, – только и спросила мать, но ответа не получила.

К осени стоял уже сруб под крышей, только печку Тимоня складывать не спешил. Пришёл к нему печник и говорит:

– Что ж не зовёшь на подмогу, али из Архангельца себе выпишешь мастера?

– Не твоё, дедка, дело, – ответил Тимоня, – иные и без печи живут, не мёрзнут.

Подивился печник и сказал матушке Тимониной, что младший её умом тронулся и с нежитью поганой связался.

Стала мать за Тимоней следить, не учудит ли какой беды. Но всё у него ладно было. Купцы заезжие и зверя морского, и рыбу поскупили, так что денег у Тимони стало столько, что не только на печь в избе хватило бы, а и на золотой запор на двери. Не в деньгах, стало быть, причина. Решила матушка дознаться. Пришли раз и в дверь постучала. Тимоня её на порог не пустил, сам вышел и насупился.

– Пирогов напекла, про здоровьичко узнать решилась, – матушка сказала, а сама за плечо сынку заглянула. Видит, сидит в избе дева, лицом бледная, глаза холодные. Пальцами белыми мороженую клюкву перебирает. Порченую ягоду в кадку кладёт, крупную на пол бросает и сапожком топчет.

– Иди матушка домой, обо мне не беспокойся, – сказал Тимоня, а сам и в глаза не глянул.

– Разве ж это по-людски? Брать жену из чужих краёв, да жить невенчанными? – строго мать спросила.

– Променял я людское одобрение да поповское благословение за полчуда и четвертушку удачи, – ответил Тимоня и дверь избы захлопнул.

А на второй день печник угорел.

– Болтливый был, любопытный. Да и жалеть об дедке кто станет? Пожил своё, – сказала дева, и Тимоня с ней согласился.

Алёнка соседская тоже не унималась. Любопытно в окошко к Тимоне заглянула и на вечорках рассказала, что заместо постели в новой избе глыба льда, заместо стола коряга речная. А жена прядёт водоросли, а на прялку и не смотрит, прямо в окошко на неё, Алёнку уставилась. Жонки не поверили.

На другой день Алёнка встретила Тимоню на бережку и говорит:

– Что же ты, Тимоня, не пускаешь жонку на вечорки? Она нас бы поучила водоросли прясть, а мы бы ей помогли на корягу скатёрку соткать.

– Передам ей слова твои, захочет – придёт, не захочет – я её не заставлю.

Тем же вечером Тимонина жена заявилась к большухе Марфе в избу. Дверь сама отворилась, повеяло тиной речной, чешуёй рыбьей, ветром с берега. Ступила на порог, поклонилась в пояс. Подивились жонки и девки на бледную кожу, на чёрные глаза, а больше на убор в жемчугах и парчовую душегрейку, стеклярусом вышитую. Подошла жонка Тимонина к большухе и поднесла кружево красоты необыкновенной. Большуха посмотрела из-под бровей и спросила:

– Как звать-то тебя? С каких краев?

– Зовите меня Хвалёной, а пришла с я того берега Двины, что завсегда туманом скрыт.

Большухе вежливый ответ и подношение понравилось, и сразу она Хвалёне место рядом с собой на лавке указала.

Тимонина жонка не пела, не плясала, бисером поясок вышивала и всё помалкивала, пока за ней муж не пришёл да с вечорок не забрал. Большуха Марфа сказала Алёнке:

– Будет тебе, пустобрёхая, на людей добрых наговаривать. Ишь, глаза завидущие выпучила.

А на другой день у Алёнки и впрямь глаза рачьи сделались, ажно на люди совестно показаться. Женихаться с ней суженый перестал: других девок в округе полно.

Стали люди примечать: кто про Тимоню или его жонку слово худое молвит – к тому беда на порог. Кто приветит – тому прибыль. Стали помалкивать, в сторону Тимониного двора лишний раз не глядели. А уж было на что и подивиться: за один год избу достроил, на охлупень хивраса рогатого выстрогал. Ледник для рыбы поставил, возов наторговал у купцов – не посчитать. Сам оделся наряден, матушке шубу справил и сапоги сафьяновые, сундук кованый да прялку расписную. Стали соседи Тимоню Тимофеем Иванычем кликать. Только никого он не брал к себе внайм, сам в море ходил, со своей Хвалёной.

Мать угомонилась, спокойна стала: не хуже других сынок живёт. Был Тимоня никудышным, пропащим. А теперь всяк ему в пояс кланяется, шапку с головы роняет, по имени-отчеству величает. И рублик братке займёт, и на сходе главный голос его. А что живёт он инаково – кому какое дело?

Одному Марьяну невтерпёж допытаться: «Как так? Не ведьма ли Хвалёна ворожит?»

Выследил, как ранёхонько на промысел Тимоня собрался с жонкой. Сел на юркую лодочку и за карбасом Тимониным поплыл. Отстал скоро, больно вёсла у Тимониного карбаса прыткие. А тут и туман спустился, да такой, что дальше носа не видать. Проплутал Марьян, заблудился, из сил выбился. Не берега не видать, ни голоса человечьего не слыхать. Только где-то вдали дудочка играет заунывно да женский голос точно колокольчиком звенит. Марьян совсем уж надёжу потерял на спасение, как нос его лодки в берег упёрся. Протёр Марьян глаза – глядь, а это деревня родная маячит из-за сосёнок. Бегут к лодке мужики и жонки.

– Слава богу, нашёлся! Уж не чаяли живым встретить!

Чудно Марьяну: вроде как с утра не долго прошло. Ну а как народу не поверить, коли говорят, что неделю его по морю мотало.

– Это всё она, ведьма-Хвалёна! – озлился Марьян и стал рыбакам сказывать все свои подозрения. И про то, что, что матушка видала в сыновой избе, и что от печника покойного слыхал, и от Алёнки. Мужики головами мотают, не верят. А жонки подначивают:

– А пойдём к Тимофею Иванычу да сами и спросим. Нешто посмеет он перед честным народом правду скрыть?

Пошли к Тимоне, кулаками машут, шумят. Подошли к воротам, заперто наглухо. Стучали-стучали, никто не открывает. Стали ворота ломать, а Марьян – первый. Долго верею толкал плечом. А как смог повалить, так и ворота попадали, и частокол сухой рогозой повалился.

– Айда! – кричит Марьян. Всей гурьбой во двор вбежали, да и застыли. На порог Хвалёна вышла, в парчовой душегрейке, в уборе жемчужном. Рядом Тимоня стоит, пояском, бисером расшитым, поигрывает.

– Заходите, гости дорогие, – кланяется, – заждались мы вас с муженьком.

– Мы за правдой пришли, – Марьян крикнул.

– Всяк про правду трубит, да не всяк правду любит, – ответила ему Хвалёна, – тебе какую правду надобно? Про братушкины половину чуда и четверть удачи? Или про то, как зависть сердце твоё источило? У меня на всякой правды вдоволь.

Сказала так, и морок спал. Стоят перед честным народом не дева-краса в парче и жемчугах, не Тимоня рябой, а водяница с водяным. Волосы ниже пояса, зеленее водорослей, руки ниже колен повисли, на костлявых пальцах когти жёлтые.

Ахнули рыбаки с жонками и попятились. А Марьян всё не унимается, точно глаза ему застило.

– Лучше скажи, отчего половина чуда и четверть удачи? Не смогла больше наколдовать? – смеётся Марьян, а сам скукоживается и рот чёрный стал, как у покойника.

– Человек сам-один и есть половина чуда, а для чуда целого ему любовь нужна, – ответила Хвалёна.

– Век мой недолгий, и четверти удачи мне с лихвой хватит, – вторит ей Тимоня.

Молчат поморы, сказать нечего.

– Любый мой, – поворотилась Хвалёна к Тимоне и посмотрела глазами чёрными, как ночь, – если уж за четвертушку удачи тебя сродники со свету сжить хотят, то с целой удачей мы нигде себе места не найдём.

Отступили пришлые, один Марьян корчится у порога, согнулся как рог у хивраса.

– В Двине их притопить, избу сжечь! – хрипит Марьян. Дёрнулся два раза и затих.

Задрожали жонки, мужики ахнули и прочь со двора кинулись со словами: «Ведьма проклятая удушила». Вернулись уже с кольями и батогами ко двору Тимони. Только вместо Марьяна нашли они деревянного рогатого хивраса, что на охлупень Тимоня пристроил. На месте избы – пустое место, ни стен, ни крыши. Куча водорослей сухих, глыба льда подтаявшая да коряга речная. Кинулись к берегу и только заметили, как вдалеке мелькнул белый парус Тимониного карбаса, да в тумане и пропал вместе с половиной чуда и четвертью удачи.

Собачий хвост

Началось всё с собачьего хвоста… Хотя нет, с нового сюртука. Или с обчественного прогресса?

Или с того, что я к чаю не явился, а Лизанька Окунькова на меня осерчала? У каждого своя правда. Лизанька и ее сестра Раечка, да еще их маменька Домна Егоровна, вдова действительного статского советника ждали меня на пятничное лото. Уж и карточки приготовили, и самовар дважды разжигали, а негодяй не соизволил явиться.

Сопровождалась вся история клеветническими измышлением газетчика Мерзоткина, а кончилась – полным крушением моих матримониальных надежд, странным приобретением и новыми планами

Но начну по порядку.

Прогуливался я от перекрестка Кузнечной и Гороховой, где нынче трамвай ходит. Шел при полном параде: в новом сюртуке болотного цвету с атласными лацканами, а в петлице хризантема. В таком презентабельном виде не то, что на чай к Лизаньке, а на променады по главному прошпекту не стыдно. Ямщик, мерзавец, остановил на углу, чтобы я букетик резеды приобрёл, да и прочь поехал. Нет бы подождать! Всё иначе бы обернулось – не оскалом суровой судьбины и собачьим хвостом, а меренгами и клубникой со сливками.

Букетик я подмышку пристроил и вышагиваю. Смотрю, прямо на рельсах собаченция лежит, лохматая, здоровенная. Дворника Степана недавняя подруга. Округу знает, как свои четыре лапы, а к трамвайному разъезду не приучена. Тут из-за поворота – трамвай. Батюшки-светы, ну и переполох поднялся! Кондукторша из окна высунулась и медным колокольчиком трезвонит. Мальчишки с подножки спрыгнули, и ну улюлюкать. Дворник Степан в свисток дудит, бабоньки с товарами на раскладах визжат. А собаченции хоть бы хны! Храпит, как гласный на земском собрании.

Тут и моё сердце не выдержало. Не зря в церковном хоре почитай пятнадцать лет на басах стою, гаркнул что есть мочи: «А ну, пшла-а-а!»

Собаченция вскочила, глаза вытаращила, давай кружиться на месте, что твой волчок. Трамвай хоть и звенел предупредительно, тормозил что было скрипу в его колесах, а все-таки собаченции хвост переехал. Ох и визгу было, ох и вою. Степан с метлой куда-то делся, а кондукторша выскочила и хвать раненую собаченцию, тычет мне её в руки и приговаривает:

– Барин, барин! Лучше надо за животинкой смотреть!

– Да не моя это животинка, – говорю, – чего вы мне её как младенца в руки пихаете? Я вам не счастливый папаша, а вы – не акушерка.

Трамвай дальше поехал, а жители улицы Гороховой меня обступили и давай стыдить:

– Чуть до смертоубийства не дошло, барин. А ежели бы кондукторша из окна от усердия вывалилась? Нешто можно так неосмотрительно собачку выгуливать!

– Заведут бакака`я! Он без намордника шатается всюду, людей добропорядочных пугает. Вон, наша молочница Клава, с испугу чуть не разродилась, а ей сроки только в октябре.

– Ишь, сам сюртук надел, букетик у него за три рубля. Явно из порядочных. А чтобы собачку на поводок нацепить – нет, им образование не позволяет!

Стою я посреди Гороховой и слушаю необоснованные упреки. «Не моя, – говорю, –псина, а дворника Степана принадлежность. Точно знаю». Да только не слушает никто. А собаченция так жалобно в глаза смотрит, отрубленным хвостом вилять пытается, на руках моих повисла. А сюртуку болотного цвета с искрой близкое соседство с псиной вовсе не по нутру.

Тут будочный невесть откуда взялся. Подошел, ус вертит и строго на публику зыркает. Обидчики мои разошлись нехотя, поскольку его начальственный вид как бы намекает о грядущих неприятностях.

– Пройдемте, господин хороший, разберемся.

Букетик я с испугу из подмышки выронил, да и не до него. Плетусь за будочным, жертву прогресса на руках тяну и причитаю: «Не видать нынче мне чаю со смородиновым вареньем у Окуньковых!» Будочный меня в караулку завёл, усы подкрутил и подводит к итогу:

– Пожалте рупь с полтиной за то, что я вас от обчественного порицания увёл. Протокол составлять не будем, происшествие пустяковое. А я уж за ваше здоровьице дерябну.

Делать нечего, пришлось рупь с полтиной отдать.

Остался я на улице со скулящей животинкой, испорченным сюртуком и без всякой надежды на игру в лото с Лизанькой и Раечкой. Обнимаю собаченцию, а сам думаю: «А вдруг травма серьезная, шут его знает. Подохнет божья тварь ни за грош. Вон и родственник ее, Степан, отрекся. Некому позаботиться!»

Рядом с караулкой была редакция нашей городской газеты «Веское слово», я туда и направился. Прямо с собаченцией. На мою радость давний знакомец репортер Мерзоткин на месте был.

– Ну-ка, ну-ка, ну-ка, – зачастил Мерзоткин, – что это такое у тебя?

– Вот, говорю, родственником бог наградил. Не подскажешь конского доктора какого? Вдруг и собак пользует. Вишь, хвост у собаченции напрочь отвалился.

Мерзоткин псину за хвост хвать, а она не будь дура за палец его цап. Познакомились.

Вытолкал меня репортера улицу со словами: «Анис Дионисович с Малой Конюшенной практику имеет, только по целковому берет».

Думаю себе: «Это ж если коня или лошадь, то по целковому. Не может же собачий хвост столько стоить?»

Кликнул ямщика, а «ванька» говорит:

– Нет уж барин, это я тебя за полушку вез одного, а с подругой за семишник.

– Какая подруга! – возмущаюсь я. – Это шавка беспородная, вот кто. И вообще она Степану дворнику с Гороховой принадлежит, не моя животина вовсе.

– Не хотишь, не ехай, – шапку на бок сдвинул и смотрит на меня, паршивец, – цена моя остатняя.

Поехал. На виду у всей Заводской, Садовой и Малой Конюшенной. Нет бы сюртуком болотного цвету с искрой хвалиться, а я собаченцию беспородную благородным господам демонстрирую: «Здрасьте, уважаемый Поликарп Поликарпович с супругой. Да нет, это я не прогуливаюсь, к конскому лекарю еду. И вам доброго здоровьичка, Катерина Симоновна, не болонка это, не подумайте, и не шпиц вовсе. А породы редкой, заграничной. Бакака`й по-нашему, или Кабыздох по-вашему. Мое почтение, Лука Прокофьич, нет, это не подарок Лизаньке Окуньковой везу, это меня судьбина дубиной обрадовала по хребту».

С тем и приехал, «ваньку» отпустил и ногами как наш рябой повар из кухмистерской в дверь Аниса Дионисовича стучу, потому что руки мне божий дар, жертва прогресса и родственничек в одном собачьем лице, оттягивает.

Открывает горничная. Веселая, румяная, что твоя булка с маком.

– Ой, – говорит, – вы не по адресу. Мы «ле чейн» не пользуем, досточтимый Анис Дионисович только «ле шеваль» осматривает.

– Помилуйте, дорогуша, – говорю я несколько развязно, – не тащить же ее обратно на трамвайные рельсы. Второго шанса, что ей отдавят только хвост, не предвидится. Вероятнее всего, распополамят данную «ле чейн».

Горничная оказалась не глупенькая, доложила лекарю о прибытии.

Анис Дионисович надел пенсне, ручки потер и пристально на меня посмотрел.

– Не маменьки ли вашей любимица?

– Нет, маменька моя еще в шестьдесят втором со святыми упокоилась.

– Может, вашей невесты прихоть?

– Не дай бог узнает.

– Значит, это у вас такой дрянной вкус, молодой человек. Как в другой раз вздумаете питомца заводить, рекомендую вам гончих от Петра Самсоновича Державина. Ох и злобны! Зайца два раза трепанут – душа вон. Лапы крепкие, плотные, постав правильный. Полаз быстрый, добычливые неимоверно. Сам покупаю у него.

– Господи Святый, – бормочу, – куда мне гончих, я и в дворовых-то не понимаю.

Рассказал я ему всю историю, как есть, и без украшательств. Только про рупь с полтиной, что будочный выманил, утаил. Это уж совсем стыдновато. Посмотрел Анис Дионисович на мой сюртук, на собачий хвост, вздохнул, перекрестился и зовёт горничную:

– Глашенька, готовь эфир.

Через час пришил конский доктор собаченции хвост. И денег с меня не взял, такие вот дела. Сказал только: «Тошнить вашу «ле чейн» будет, вы ей бульончика дайте».

Так и поселилась у меня животинка. Наутро она проснулась и обнюхивается кругом. Кое-как встала на лапы, шлепанцы в зубы и мне приносит. Вот, спасибо, дорогая. Жалобнёхонькие глаза подняла на меня, но я не сдаюсь. Вид имею суровый, пальцем ей погрозил. Потом размочил булку в молоке и дал поесть, а сам наказал:

– Сиди тут, я к Степану твоему.

Вышел и дверь за собой запер. Хорошо, что я с тётушкой живу, она глухая и очень добрая. Если уж до сих пор не выгнала за проделки, коих во студенчестве было предостаточно, то и теперь не выставит. А еще хорошо, что мне нынче в контору не идти. День субботний, не рабочий.

Степан дураком прикинулся:

– Не моя собаченция, барин. Это вас бес попутал.

– Как же так, дрянной ты огузок, не твоя? Всяк знает, что твоя.

А Степан в бороду скалозубит:

– Извольте, барин, почитать, чья собачка.

А я и читаю «Веское слово», что мне дворник подсунул: «Вчера на углу Гороховой и Кузнечной произошло неприятное происшествие, которое наводит на мысли о том, что не всякий гражданин нашего отечества, готов к прогрессу и быстрым переменам как общественного сознания, так и городского благоустроительства. Некий господин, назовем его Булочкин Лексей Кузьмич, вздумал выгуливать собачку на трамвайных путях, препятствуя осуществлению проезда механического средства. Расторопность и высокий профессионализм водителя предотвратили катастрофу, и господин отделался только отрубанием собачьего хвоста».

У меня аж в голове помутилось. В глазах мушки стали роиться. Ах ты, Мерзоткин, не зря такую фамилию пакостную носишь! Это ты мне мстишь, шелкопёр, что собаченция тебя за палец тяпнула?

Сразу я в редакцию побежал, хотя надо было купить открытку с букетом и послать с извинениями к Лизаньке Окуньковой. Но тогда это казалось второстепенным.

Репортёр, закинув ноги в ботинках на стол, чистил ногти пилочкой.

– Ты зачем, Мерзоткин, необоснованно установил факты: прописал, что собака моя, что я её на путях выгуливал и что мне хвост отрубили?

– Не выдумывай, Лексей Кузьмич, я того и сроду не писал.

Я ему газетку под нос – смотри, душонка чернильная.

– Это корректор не сработал! Ох, неприятность какая! Мы напишем, что собака отделалась отрубанием хвоста, а то получается, что её хозяин.

Плюнул я себе под ноги и прочь вышел.

Сам домой скорей, душа-то болит, как моя собаченция, которую на весь город прославили. Прибегаю – сидит моя тётенька возле болезной псины и тужит:

– Это ж какие изверги так над божьей тварью поиздевались!

Ну, у меня от сердца отлегло, не выгонит тётенька ни меня, ни животинку.

– Как зовут-то её, Лексеюшка?

– Ле чейн, – и смеюсь.

– Безобразие. Уж и имен собачьих нет. Животину чайником называть, – тетя головой покачала только, – Жучка пусть будет.

На вечер я обрядился в прежний сюртук, черный, ношеный. Потому что болотный с искрой сильно уж потрепался от неожиданной прогулки по Гороховой. Снова купил резеды, коробку шоколаду и к Лизаньке Окуньковой с повинной.

А мамаша ее, Домна Егоровна, с порога встречает недоброй ухмылкой.

– Добро пожаловать, Лексей Кузьмич, как ваш хвост поживает? Аль новый отрос?

– Я уже в газету для публикации опровержения обратился, в скорости конфуз ликвидируют.

– Ну-ну, – с сомнением Домна Егоровна головой качает, – перед обчеством неудобно. Мы не из купеческого звания, батюшка покойный действительным статским советником был, так что… Нам не слишком комильфо с хвостатыми-то дружбу водить.

Прошёл я в залу. Лизанька на фортепианах играет, Раечка вышивает у окошка, лампу поближе придвинула. Поклонился я и конфекты протянул с букетом. Лизанька даже не посмотрела. Закончила падеспань, к польке приступила. Я сел. Сидим, в молчании, как осенние мухи на подоконнике. Ни чаю, ни какавы не предлагают – одни аккорды и пассажи. Раечка шепчет мне, чтобы маменька не слыхала:

– Что же, собачка жива осталась?

– Вам агромадный привет передает, говорит, что к Троице хвост прирастет окончательно, лучше прежнего.

Раечка прыснула, а Лизанька повертается ко мне и говорит:

– Знаете, Лексей Кузьмич, никак я от вас не ожидала, что вы противник прогресса, реакционер и ретроград. Сами про Белинского давеча говорили, а от трамвая, как черт от ладана шарахаетесь. Да еще хвост этот… Не могли, что ли под сюртук его спрятать, чтоб по рельсам не волочился.

Начал я было перед Лизанькой лебезить, ну да бесполезно. Дело было до моего приходу решенное: от ворот поворот. Уж сколько я не объяснял Лизаньке и про новый сюртук дивного болотного цвету, про то, что я ни сном, ни духом не собирался попадать в фантастические обстоятельства, а она не слушала. Хлопнула веером по запястью и на дверь указала. Никакого сочувствия мне, а только нездоровый интерес к собачьему хвосту. Даже Домна Егоровна мои неуклюжие извинения не приняла. А Раечка неожиданно всхлипнула и на прощанье чмокнула украдкой в щеку. До сих пор жжёт её слезинка.

Ни с чем я домой вернулся. А дома – гость. В ливрее такой блестящей, что в глазах аж меркнет. Камердинер генеральский, отрекомендовался Провом Лукичём.

– Специально вас дожидаюсь, уважаемый Лексей Кузьмич. Про вас мне будочный сказывал, вот я вас и нашёл.

И ласково так мне руку на плечо кладет, у меня аж сердце в пятки ушло. А если бы хвост имелся, вовсе бы со страху отвалился.

– Неделю беглянку искали, нашу Жужу, – сказал Пров Лукич и ласково потрепал собаченцию по шее, – вздумалось ей с поводка сорваться. Дочка его превосходительства, Оленька, все глаза выплакала. Так уж к старушке привыкла, с детства эта собачка с нею, ровно нянька. А уж умна…

Вытаскивает «катеринку» сторублевую и говорит: «Это вам за хлопоты, и на сюртук. Да пожалуйте в среду на чай. Вот вам визитка с адреском. А с нахалом, писакой газетным, мы уж как-нибудь сами разберемся».

Ушел камердинер, собаченцию забрал. Одарила она меня последним взглядом, который показался мне дороже «катеринки», и так на душе стало и светло, и грустно, словно майским ветром из сада повеяло.

На следующий день в газете было опровержение – не опровержение, а целая статья про сподвижника прогресса, скромного коллежского советника Лексея Кузьмича Булочкина, спасшего от неминучей гибели драгоценную семейную реликвию генерала Подольского.

Как водится, последовало письменное приглашение от семейства Окуньковых на чай. Понюхал письмецо – пахнет меренгами и напудренной дамской ручкой. Не пошёл, а двинулся по другому адресу – к Подольским. Надо же собачий хвост проведать? Да и что там за Оленька такая? Но это уж совсем другая история.