Игумен ВАРЛААМ (БОРИН). Письмо классика

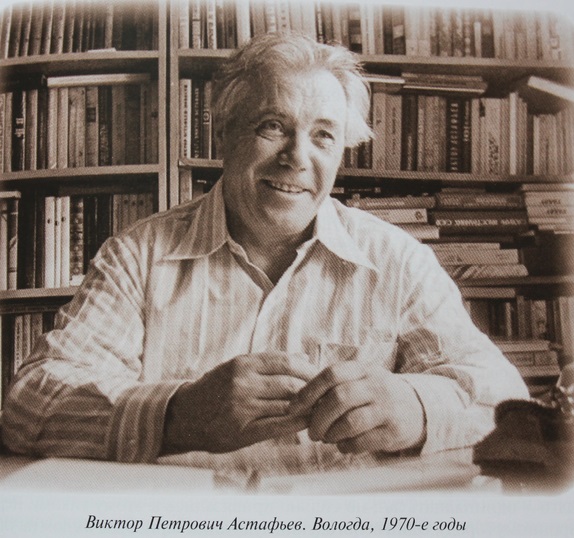

Эссе / На илл.: Виктор Петрович Астафьев (1 мая 1924, Овсянка, Красноярский уезд, Енисейская губерния, СССР – 29 ноября 2001, Красноярск, Россия) – писатель

Всякий монолог есть литературное произведение в зачатке.

Л.В. Щерба

В школьные годы у меня не было никакого интереса к литературе. Я исправно учил стихотворения, благо память позволяла делать это без больших усилий, вымучивал сочинения, не ожидая ни вдохновения, ни полета мысли, читал понемногу интересные книжки, но ничто «литературное» по-настоящему не захватывало меня. Другой был склад – технический.

Полноценная любовь к чтению у меня пробудилась довольно поздно, уже после окончания школы. На дискотеки я не ходил, с девушками не гулял, потому что не знал, о чем с ними говорить. Вот в книгах – там все просто: и разговоры идут сами собой, и… жизнь. А самому? Самому жить не так-то просто. И все свободное время я тратил на чтение книг, читал о чужой жизни, переживал ее как свою, соразмерял себя с героями книг, одним словом, за неумением жить своей собственной жизнью, жил чужой. Это мне в какой-то степени заменяло недостаток своей жизни, но не умаляло потребности в ней. Душа развивалась и ждала жизни своей.

…он приобрел прекраснейшую привычку на свете – привычку читать; он и не подозревал, что нашел самое надежное убежище от всяческих зол; не знал он, правда, и того, что создает для себя вымышленный мир, рядом с которым подлинный мир может принести ему только жестокие разочарования.

У.С. Моэм. «Бремя страстей человеческих».

Но самое любопытное в том, что, несмотря на отсутствие даже каких-то смутных мыслей о возможном литературном творчестве, я читал и делал выписки и об этом.

Настоящее творчество возможно только тогда, когда накоплены впечатления от фактов, лиц, встреч, событий, неисполнившихся надежд или надежд, которые исполнились. Писать можно только тогда, когда приходит понимание самого себя в разрезе целого ряда совершившихся фактов; когда начинаешь понимать, где ты был прав и где ошибался; когда знаешь, что такая-то ошибка хоть и была горестной, но ты ее совершил бы еще раз.

Когда начинаешь видеть середину вещей, тогда сами собой приходят слова.

Ю. Олеша. «Литературная техника».

Почему меня это так заинтересовало, что я выписал себе в тетрадь эти мысли? Уже начинал чувствовать тягу к творчеству? Или что-то лишь предчувствовал? Сейчас сказать не берусь, но так случилось, что я действительно взялся за перо.

*

Февраль. Достать чернил и плакать.

Писать о феврале навзрыд…

Б. Пастернак

…Но не диплом хотелось мне писать в том феврале 78-го, когда жена была в положении – должен был появиться новый человек, и когда моему отцу поставили диагноз: рак – и еще не очень старый человек должен был уйти в мир иной.

Все дни я проводил в областной библиотеке им. В.И. Ленина, официально (в том числе и для себя) занимаясь работой над дипломом. Мне нужно было рассчитать параметры лазерных лучей, интерференция которых могла диагностировать плазму... Но помимо чтения книг и статей по специальности, меня не отпускали мысли о событиях, которые должны были нагрянуть на меня и моих близких.

Жизнь и смерть, рождение и умирание... Всему свое время, – сказал Екклесиаст, – и время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать…

*

В юности, когда все молодые люди влюбляются и многие пишут стихи и (или) ведут дневники, я ничем таким не занимался. Не могу сказать, что я не влюблялся совсем, но стихов никогда не писал. Да и вообще мне трудно было представить или даже помечтать о том, что я когда-то смогу что-то написать. Сочинения в школе, как уже упомянул, давались мне с трудом, фантазии у меня не было никакой, словарный запас – как у Эллочки-людоедки из «Двенадцати стульев» – ну, может, чуть больше. Кроме того, я был полон надежд на преуспеяние в своей профессии, и литература мне была не нужна.

Не нужна была, конечно, не вся литература, а занятия ею.

Кроме нужных для дипломной работы книг и статей, я прочитывал много других научных журналов и книг. Прочитал я и книгу Э. Шрёдингера «Что такое жизнь? С точки зрения физика». Автор, известный на весь мир ученый, имя которого носит одно из фундаментальных уравнений, рассматривал жизненные процессы в организме с точки зрения законов физики… Впрочем, я уже совсем ничего не помню, но прочитанная книга явилась отправной точкой в первом моем рассказе «Смерть отца». Отец на самом деле еще не умер, но смерть уже коснулась его, она стояла у него за спиной, и он ощущал ее леденящее дыхание. Я далек был от размышлений над физическими законами, которые управляют жизненными процессами, меня волновала жизнь близкого мне человека – отца, волновало, что и кого он после себя оставляет, волновала моя жизнь, мое окружение и продолжение – то, что после себя оставлю я. Потом, когда отец умер (а он успел увидеть мое «продолжение» – своего второго внука; первый был у старшего брата), я закончил рассказ, уже описав непосредственно последние его часы и минуты.

Матери и старшему брату рассказ понравился, и я послал его в редакцию журнала «Наш современник» на имя В.П. Астафьева. Надеясь, видимо, что рассказ… нет, что понравится и ему, я вряд ли рассчитывал, надеялся, что посоветует что-нибудь, подскажет… (И подсказал, однако!..)

Почему Астафьев? После прочтения «Царь-рыбы» автор сразу же стал для меня наиболее уважаемым и любимым писателем-современником. А зачем же нелюбимым посылать?..

Ответное письмо с обратным адресом (тогда еще вологодским), на мое удивление, пришло – это, во-первых! И пришло довольно скоро – это, во-вторых! Конверт по краям был сильно порван, будто его протаскивали через какую-то узкую щель, но само письмо было в целости и сохранности.

Дорогой

Владимир Павлович!

Так уж совпало…

Пятого сентября я схоронил отца –

рак печени, а 28-го прочел Ваш

рассказ. Конечно, это не рассказ,

это скорее «доклад» по поводу

смерти отца и его Вам надо

порвать. Разрядились, поведали

бумаге свое горе и спасибо

за это, ей, бумаге скажите, а

горе со временем потеряет остроту

станет горем «вообще», сольется

с другими горями и бедами – это

я знаю как фронтовик, а еще

более, как человек потерявший

уже всех почти родных и

ранее других – мать.

Мой отец был малограмотен, бесцеремонен,

беззаботен, дважды сидел в тюрьме –

один раз по 58-й совершенно напрасно.

Нас – детей, он не кормил и

не поил, рассеял по свету и пережил

уже троих (пятеро от мамаши) я –

шестой…

Доживал у меня. Пил почти до последа

и много крови нашей выпил, но

умер и мне его так же жалко,

как и Вам своего отца – родителей не выбирают

и они не бывают хуже или

лучше – они родители, какими нас

Бог наградил и к Богу они

и отправляются, и никто им более

не судия…

До сих пор еще не могу работать

и спать. И рассказ-то Ваш прочитал

от безделья.

Вот так. Будьте здоровы.

Берегите мать. Теперь берегите

уже и за отца.

Кланяюсь ей и Вам,

и Вашим близким.

Ваш В. Астафьев

*

С возрастом я вызнал: радость кратка, проходяща, часто обманчива, а печаль вечна, благотворна, неизменна. Радость сверкнет зарницей, нет, молнией скорее и укатится с перекатным громыханием. Печаль светит тихо, как неугаданная звезда, но свет этот не меркнет ни ночью, ни днем, рождает думы о ближних, тоску по любви, мечты о чем-то неведомом, то ли о прошлом, всегда томительно-сладком, то ли о заманчивом и от неясности пугающе притягательном будущем. Мудра, взросла печаль – ей миллионы лет, радость же всегда в детском возрасте, в детском обличье, ибо всяким сердцем она рождается заново и чем дальше в жизнь, тем меньше ее, ну вот как цветов – чем гуще тайга, тем они реже.

В. Астафьев «Царь-рыба»

Зачем корпеть над белым листом бумаги в мучительных раздумьях, пытаясь облечь в слова какие-то смутные, неоформившиеся мысли, когда есть уже готовые, потрясающие по своей глубине и, главное, твои, лишь написанные другим человеком?! И когда встречаешь такой текст с такими мыслями, на душе становится светло и радостно, хотя эта радость и мимолетна, а человек, написавший такое, становится самым близким тебе, понимающим именно тебя, неким духовным родственником.

И печаль в юности мне была более близка, чем радость. И тайга... Да тайга!.. Ближе и любимее тайги в то время для меня ничего не существовало! Я ведь перестал быть книжным домашним юношей. Начал жить своей, совсем не выдуманной и не книжной жизнью. Благодаря тому, что попал в геологическую партию, которая делала съемку в Восточных Саянах. Тайга, порой едва проходимая, горные хребты, на которые взбираешься под палящим солнцем, среди гудящих комаров или всюду проникающей свирепой мошки, с рюкзаком, все больше и больше тяжелеющим от геологических проб… Зато на вершине хребта, за которым уже начинается загадочная Тува… Нет, наоборот. Первый лагерь у нас был на реке Сыстыг-Хем, а это и есть Тува. Когда же идешь на север и взбираешься на перевал, открывается перед тобой бескрайний Красноярский край. И в минуты краткого отдыха глядишь на синие дали бесконечной тайги, и сам приобщаешься какой-то неведомой еще, но уже чувствуемой и наполняющей тебя бесконечности. А когда, скинув рюкзак и расправив занемевшие плечи, лежишь в густой траве под теплыми ласковыми лучами, когда над тобою бескрайнее небо, а под тобою весь земной шар, плывешь в бескрайнем космосе и ощущаешь себя… да, кажется, совсем почти не ощущаешь, а растворяешься в окружающей природе и летишь вместе с ней в далекие дали расширяющейся Вселенной.

Но человеком в тайге становишься не из-за таких вот экзистенций, не из-за ощущений приобщения к космическому разуму, а в силу того, что поставлен совсем в другие условия, в которых проявляется твое внутреннее, истинное я. В речку с ледяной водой, переходя которую по бревну, сваливался. Горящее бревно во время ночлега у костра на меня скатывалось. В маршруты, несмотря на отсутствие геологического образования, ходил самостоятельно. Дрова, хоть раньше топора в руках не держал, научился колоть. И не просто брал топор двумя руками и грохал им по установленной ранее чурке. А левой держал эту чурку, правой же колол, не боясь, что топор вместо чурки предпочтет ладонь или пальцы левой руки.

А люди! Один начальник нашего отряда Сергей (старше меня всего на несколько лет), с которым мы сохранили дружбу на всю жизнь, достоин серьезного жизнеописания. И все остальные девять человек – настоящие!.. если бы был писателем, обязательно написал бы о всех. О том сезоне с мая по конец сентября, что мы провели в тайге.

Да, тайга!.. «Царь-рыба»!.. Виктор Астафьев!..

*

Его письмо поразило меня! Своей искренностью, человечностью, без всякой позы маститого писателя. Словом Бог с заглавной буквы, т.е. человек открыто говорил о своей вере в Бога – говорил совершенно незнакомому человеку, а на дворе был 1979 год – глухие застойные времена, когда богом для всех делали – и чаще всего не безуспешно – материальное благосостояние. И, конечно, то, что рассказ нужно порвать. Хотя это не столько поразило, сколько задело, но после недолгой борьбы с самим собою, я все же окончательно с мнением Астафьева согласился.

Писать художественную прозу я не умел, поэтому избрал такой «метод», который Виктор Петрович и назвал «докладом». Рассказ состоял из отдельных высказываний по тому или иному поводу (в основном, про того или иного члена нашей семьи). Весь рассказ я уже плохо помню, но когда его перечитывал, прежде чем порвать последний экземпляр, помню ощущение, которое он производил. Даже не сам рассказ, а его автор. Взглянув на свой труд новыми глазами, я четко определил, что двигателем при написании являлась не столько боль утраты, сколько элементарное тщеславие. Я перечислял какие-то внешние события, случавшиеся в нашей семье (защита кандидатской диссертации старшим братом – еще при жизни отца, участие в тихоокеанской экспедиции среднего брата, возвращения которого отец дождался и т.п.), а настоящей жизни, глубинных семейных отношений даже не коснулся. Я с большим удовольствием разделался с этим… нерассказом и всеми чувствами, которые мной двигали при его написании. Впрочем, насчет чувств я загнул – с ними расстаться весьма сложно, особенно такими, как тщеславие.

Самая могущественная страсть – тщеславие. Спаси меня от этой страсти, и я сам избавлюсь от остальных.

Р. Шеридан

Не зная, как победить тщеславие, я решил искоренить источник его, ну или один из источников, и прекратил заниматься литературным творчеством. Хотя не сразу…

*

Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности, надо не выигрывать битвы и завоевывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение – жить согласно разуму. Все прочее – царствовать, накоплять богатства, строить, – все это, самое большее, дополнения и довески.

Мишель Монтень.

*

На этом Историю одного письма можно закончить. Я продолжал стремиться жить настоящей, не выдуманной жизнью. Это стремление увело меня далеко от литературы, хотя, кажется, окончательно я не разлюбил ее. И сейчас, если бы писал о страстях вообще и тщеславии, в частности, цитировал бы святых отцов, а не неизвестного мне Шеридана. Но это, как принято говорить в таких случаях, сосем другая история.

Все свои черновики в один прекрасный момент я уничтожил. Во всяком случае, был уверен в этом. Но потом, спустя годы, вдруг некоторые обнаружились уцелевшими. И письмо Виктора Астафьева, конечно, тоже. Потому что его я и не уничтожал.

Седины наши зеркало покажет,

Часы – потерю золотых минут.

На белую страницу строчка ляжет –

И вашу мысль увидят и прочтут.

По черточкам морщин в стекле правдивом

Мы все ведем своим утратам счет.

А в шорохе часов неторопливом

Украдкой время к вечности течет.

Запечатлейте беглыми словами

Всё, что не в силах память удержать.

Своих детей, давно забытых вами,

Когда-нибудь вы встретите опять.

Как часто эти найденные строки

Для нас таят бесценные уроки.

Шекспир. Сонет 77.

Новая книга игумена Варлаама здесь