Андрей АНТИПИН. «Я люблю эту зрелую позднюю горечь…»

О новой книге стихов иркутского поэта Василия Козлова

Быть Козловым в русской литературе нелегко, уж во всяком случае, Волковым или Зайцевым проще. Ибо Козловых среди писательской братии, здравствующих и уже почивших, «премного есть», разве что Ивановы составляют им достойную конкуренцию.

Природные фамилии мы носим,

Родством мы ближе к лесу и воде.

У жизни вдохновения не просим —

Оно подстерегает нас везде.

…Новую книгу иркутянина Василия Козлова, по сути – первую для меня, я ждал всю свою сознательную жизнь. Потому что на моём веку книг Василия Козлова считай что не было. Предыдущая вышла в далёком 1985-ом. Рваную, в мушиных крапинках, без обложки – я надыбал её в нашей поселковой библиотеке в переучётный день и тем самым спас от участи других ветхих изданий, которым суждено было сгореть в топке местной котельной. Помнится, в небольшом по объёму сборнике, отпечатанном на газетной бумаге, было особенно запавшее в душу стихотворение про вишни, которые «как в детстве, немытыми ешь». И ещё – знаковое для автора, для его сверстников:

Я в начале июля родился:

В мире добрые ливни прошли,

Вымывая зелёные гильзы

Из тяжёлой и чёрной земли.

Тополя серебрились у дома.

Воробьи копошились вокруг.

И звучал для меня незнакомо

Всем понятный за стенкою стук.

Там сосед к костылю приникает,

Как к прикладу, до боли в висках.

Он к такому себе привыкает

И привыкнуть не может никак…

Да, в этих несомненно хрестоматийных стихах как будто бы слышен Роберт Рождественский: «Я родился – нескладным и длинным – / В одну из влажных ночей. / Грибные июньские ливни // Звенели, как связки ключей». Но так ведь, как эхо после взрыва, ходят-бродят в стихах поэтов послевоенного рождения голоса их старших товарищей, и что необычного в том, если наиболее зычные из этих голосов, усиленные акустическим гулом эстрады, звучат доступней и громче, а значит, привлекают больше внимания, становясь общественным явлением и диктуя поэтическую моду, на которую ревностно зорок пишущий молодняк. Притом что поколение Василия Козлова, рождённое в сороковые, по закону творческого взросления не столько наследовало художнические установки «шестидесятничества», сколько вступило с ними в гласный и негласный спор и на этом споре, на лязгающей пружине его, в раздоре с прославленной четвёркой по-своему вскормило и воспитало свой собственный стиль. Увы, собственность его нередко проявлялась только что в отрицании всех других стилей при главенствующем догмате классической школы русского поэтического письма, поборниками которого предстали многие ровесники Василия Козлова, счастливо переболевшие Вознесенским и Евтушенко и впавшие в любезную им зависимость от Рубцова и Кузнецова. Зачисление по ведомству «тихой лирики» (а лучше и правильнее сказать – классической поэзии) требовало немалой решимости, а пуще того – отрешённости, поскольку не сулило материальных выгод и всесоюзного почитания, но обрекало на жертвенное служение Слову в вакуумных условиях провинциальной безвестности и житейской нищеты.

Вот и Василий Васильевич Козлов – поэт мало читанный, почти неведомый даже и для «узкого» круга ценителей российской словесности, но заметный по какому-то общему принципу узнавания всего родного и близкого.

Родился 5 июля 1947 года на станции Оловянная в Забайкалье, позже семья переехала в Усолье-Сибирское соседней Иркутской области. Учился в школе рабочей молодёжи, потом на филологическом факультете Иркутского государственного университета. Первые стихи опубликованы в 1968-м армейской газетой Казахстана, где молодой стихотворец проходил воинскую службу. Работал на заводе, на стройке, корреспондентом районной газеты «Ангарские огни», редактором литературного отдела Иркутского областного радио, наконец, сторожил на лодочной базе – занятие для сочинителя сколь неизбежное, столь и благодатное в смысле творчества и перспективы зашибить при этом хоть какую-то копейку. Автор поэтических книг «Уроки доброты» (1975), «Есть у меня на свете брат» (1979), «Стихотворения» (1985) – все три Восточно-Сибирского издательства, в ту пору вполне крепкого и процветающего. Частно и коллективно с другими авторами выступал в периодической печати – в журналах «Москва», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Огни Кузбасса», «Сибирские огни», в сборниках «Час России», «Молю прощения», с тем уточнением, что публикации эти носили непостоянный характер и были скорее исключением, чем твёрдой практикой поэта Василия Козлова. Долгие годы (а это ни много ни мало двадцать шесть лет, исчисляя с 1986-го) возглавлял журнал «Сибирь», иронизируя по поводу своей бессменности в таком духе, что даже в царских каторгах самые отпетые преступники отбывали меньшие сроки. В двухтысячные, уже после раскола некогда единой организации, председательствовал в иркутском отделении Союза писателей России. Одно время был директором издательства, сподвигая меценатов раскошеливаться на поэтические сборники, а также на детскую, православную литературу…

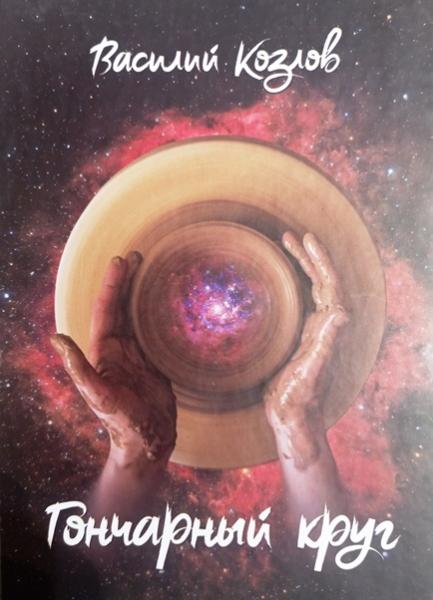

Редакторство Козлова, его многолетнее послушничество в этой и других должностях, все эти вериги и хомуты, которые он на себя навешивал когда по личному, когда по общественному почину, как представлялось со стороны, способны были выжечь, испепелить талант поэта. Вычитка чужих творений, тем паче призор за публикой, из которой всяк Пушкин и Толстой, – увы, дело неблагодарное, убивающее не только нервные клетки. И всё же вот эта журнальная колготня, которой безоглядно отдался Василий Козлов в смутную историческую пору, по-своему оберегла поэта от вероятного раздрая, дав ему возможность не то чтобы отмолчаться, но нравственно сохраниться, не замарав пера виршами на потребу дня, чего, к сожалению, не избежали иные его товарищи. Новая книга стихов «Гончарный круг», не так давно увидевшая свет в Иркутске, наглядней всего свидетельствует: поэт не столько молчал все эти годы, сколько набирал в грудь воздуха, чтобы выдохнуть радостно, отдохновенно, с той долей мучительного наслаждения, что бывает после долгого застоя в голосовых связках.

Впрочем, затянувшееся едва ли не на четыре десятка лет отсутствие новых книг Василия Козлова объясняется не только и, наверное, не столько служением на публичном поприще. Достаточно ознакомиться с установками, которые поэт сам для себя определяет, чтобы понять причины столь неспешного собирания четвёртого и по многим признакам итогового сборника:

Ни в голом расчёте, ни в трезвом уме

Поэзии вы не найдёте.

Волна умирает в жемчужной кайме,

А слово и мысль – в переплёте…

Наблюдение само по себе примечательное, к творческим свершениям, прямо скажем, не располагающее. Нетрудно вообразить, какого рода отповеди были в ходу у издателя и редактора Козлова и скольких авторов сей человек сделал глубоко несчастными на их тернистом пути к печатному станку. Притом что властный глаз Василия Козлова и его принципиальная взыскательность, обучающая в плане воздействия, не только изобличали серость и посредственность, но и венчали действительные таланты, ввергая местночтимых гениев то в жар, то в холод. Что говорить, если и сегодня, когда служба оставлена, присутствие в иркутской писательской среде столь разборчивого оценщика всякой бумажной продукции предполагает в пишущем немалую дерзновенность, дабы соответствовать и посильно держать тот художественный уровень, которого, как оброчной подати или ясака, добивался от литераторов начальник «Сибири»… И всё же каков он сам – сочинитель Василий Козлов?

Первое, на чём останавливается взгляд: Козлов по большому счёту архаичен, даже старомоден, если разуметь под этим не отсталость от дня нынешнего с его скоропалительным равнением на всё броское и шумное, но преданность тому, что было в чести ещё некоторое время назад и лишь ввиду изменчивости вкусов, а вовсе не по причине морального старения, стало исчезать из употребления. Он весь, говоря точнее, в традиции, а та для него, пожалуй, не столько мера и непреступный закон с точки зрения эстетики, сколько духовная твердыня, образованная единством русского понимания искусства и нашей национальной если не особости, то необходимой самостоятельности, которой, как и Родине, присягают на верность и служат. В противном случае неминуема утрата некой чистоты намерений и самих деяний творца, иначе выражаясь – нравственное и родовое отступничество, а писание стихов теряет здоровый смысл.

Но это если рассматривать понятие архаичности и традиции в сугубо философском ключе.

А если быть более конкретным, то формально старомодность Козлова выдают приметы поэтической школы 1960-1970-х. Вот, например, характерные запевки:

О, ночи в загородном доме –

Любви нещедрые дары…

Мы добирались на пароме

Через протоку Ангары.

Или:

Южный берег Байкала

Помнит ветреных нас:

Ты меня увлекала

На забытый баркас.

Я намеренно стесняю область поэтического присутствия Василия Козлова двумя десятилетиями, хотя, безусловно, наследственность его стихов обширней и значительней и означенным периодом в истории русской литературы второй половины двадцатого века отнюдь не ограничивается. Но именно оттуда, из дней молодости поэта, доходит до нас этот бодрящий речной ветерок былого стиля, который и делает книгу «Гончарный круг» незаурядной и, по моему мнению, тем и выделяет её в ряду стихотворных изданий современности.

Вообще, долгожданная книга Василия Козлова – только по определению новая. На деле она оставляет хорошее ощущение вчерашности написанного, а значит, неразрывности целого, сращенности с центром. Кажется, все стихи из «Гончарного круга», в том числе самые свежие, созданы давно, до или сразу после 1985-го, и лишь сейчас доверены печати. Не оттого ли взор поэта чаще всего устремлён в прошлое, как бы рассматривая то «большое», что увиделось лишь теперь, с расстояния прожитых лет? Не потому ли голос его, вновь зазвучавший, настроен преимущественно на элегический лад, вообще на договаривание всего того, что не было, может быть, в должной степени воспето за минувшие десятилетия молчания и отлучки и с чем нынче, после возвращения, приходиться прощаться?..

Из глубины утраченного смысла

Не зачерпнуть и пригоршни добра…

А жизнь была легка, как коромысло, –

Позванивали два пустых ведра.

И мы ещё не знали потрясений,

Ещё, казалось, сбудутся мечты.

Душа была светла, как лист осенний,

И снегом не тянуло с высоты.

Нас восхищал алмазный блеск торосов,

Заката полыхающая медь.

И не было мучительных вопросов:

Достойно жить? Достойней умереть?

Незабвенность, «драгоценность» отдельных строк, которым, «как винам, настанет свой черёд», о чём пророчествовала Цветаева, тем ощутимее в лучших стихах Василия Козлова, чем непременней всему, к чему бы ни прикоснулось перо поэта, даётся им соответствующая выдержка. Посему следующая отличительная черта автора – его стоическое постоянство в выражении своей художнической и гражданской позиции, что редкость в нашей литературе, гораздой на переобувание и отречение от себя, вчерашней. Тут и рифмы чередуются, как сотню лет назад, и оторопь не берёт от бесконечности этих «обратно-безвозвратно», «поле-воля», «звезда-никогда», «птица-стремится», потому как и угадываемость мелодии, и преднамеренность созвучий на концах строк вполне согласуются с теми координатами, в которых обретается муза Василия Козлова и где сами они, ритмы и звуки, естественным образом и рождаются, и пригождаются вот уже не одному поколению русских поэтов. Поэтому, кстати, есть своя неукоснительная последовательность и в том, что автор, кроме приверженности к основам старой поэтической школы, соблюдает и преданность ведущим для недавнего прошлого темам. Например, соположению города и деревни, в чём рьяно преуспели многие советские стихотворцы. Да и Василий Козлов, судя по всему, не был чужд этих веяний:

Где-то лаяли псы в отдаленье,

Петушиный прорезался крик…

Я бы жить поселился в деревне,

Если б к городу не привык.

Правда, это противостояние, ещё вчера столь болезненное для нашего общества, не получило в творчестве поэта хоть сколько-нибудь внятного развития, поэтому останавливаться на нём нет резона. Тем более что поэзия Василия Козлова – и без того неразрывный узел давнишних русских споров, будь то спор о славянстве, к сему дню иссякший совершенно, или – спор красных с белыми («Красной кровью на белом снегу // Отпечатались наши раздоры…»), новой порослью сочинителей оцениваемый как безнадёжный пережиток, пустая и, боюсь, уже не всегда понятная заваруха даже не отцов, а литературных дедов. И, конечно, чёрный смог девяностых (а это тоже наш спор, длящийся и поныне) не мог не осесть дымным пеплом в поэзии Василия Козлова:

И вы смотрели с корабля,

Как исчезает за волнами

Святая русская земля,

Навек оставленная вами...

К сему нелишне присовокупить пару слов о жанре посвящений – тоже, увы, почти забытом, сведённом в лучшем случае к шутливому шаржу. Он, как и сознательная бедность рифмовки, ещё дышит, ещё живёт в книге Василия Козлова полновесной жизнью, как если бы его только сейчас открыли древнеримские ораторы и едва начали оттачивать на публике. В числе посвящённых у Козлова – писатели-иркутяне Ростислав Филиппов, Борис Архипкин, Глеб Пакулов. А ещё – Геннадий Гайда, Алексей Зверев, Михаил Трофимов. Из ныне живущих – Альберт Гурулёв, старейший иркутский литератор, товарищ Валентина Распутина. Из художников – Владимир Кузьмин. Из родных – жена, сын, дочь, брат, сестра. И это не полный список, а ведь есть ещё те избранные, кто бережно скрыт в заглавных буквах имён и фамилий...

Пока живём, стакан вина – во благо.

В благоговенье перед красотой

Да не ослабнет в нас живая тяга

К родному слову, к жизни непростой.

Пока живём, не подведи, сноровка,

Блестящей эпиграммою блеснуть…

Сноровка – и пить, и блистать эпиграммами – до поры не подводит, жаль, жизнь неумолима и текуча, не всякий раз «стакан вина – во благо». Однажды пробивает час, овладевает ощущение, что с сего дня она, жизнь, развивается не столько циклически, подобно гончарному кругу, сколько – конически, сужаясь к тупику, к финишу, к нулю, а уж там ведут отсчёт минусовые величины, все эти скорбные для твоих близких меты твоего отсутствия на земле, и уж тогда пьют по иному поводу. Вот и у Козлова всё движется к этой последней точке: «Вода уходит из колодца, / И люди вслед за ней уйдут. / И только память остаётся // Вершить свой молчаливый суд…» Круг смыкается и среди адресатов его посвящений больше мёртвых, чем живых:

Нет с нами давно Ростислава, Бориса и Глеба…

Когда-то и нам распахнётся любимое небо.

Это – «Застольное». Давно ли русские поэты вот так, не боясь пафоса, в искреннем порыве писали застольные стихи? Уже и не вспомнить. Всё, как ржа – железо, разъела у нас ирония, сгубил сарказм. Мы об этом старинном и некогда благородном искусстве знаем теперь разве что по матерной безвкусице Губермана, Гандельсмана и прочих мелких пакостников...

Ничего этого нет у Василия Козлова. Он серьёзен и сдержан и его улыбка – с печатью печали. «Я люблю эту зрелую позднюю горечь…» – признаётся, как будто надкусывая кислую осеннюю ягоду, поэт. Он, думается, вполне мог бы разделить (распить) и другую горечь – смертную печаль Юрия Кузнецова, когда-то выдохнувшего страшные слова: «Ничто твоё уже не повторится». Если бы, конечно, Василий Козлов не обладал таким качеством, как человечность. А уж та, в свою очередь, как бы облачает любое поэтическое дарование незримым куполом, не давая распаляться неким отвлечённым, исключительно ввысь устремлённым огнём, а напротив, сообщает ту теплоту и земную предметность, без коих русская поэзия немыслима.

Сияет вечная надежда,

Горчит сердечная печаль.

А жизнь, как старая одежда:

Поизносил, а бросить жаль.

Чёткость и ясность формы, верность классической выправке стиха, когда любой наворот и даже маломальское ухищрение в виде ломания строки или усечения рифмы заведомо отвергаются как признаки неряшества и литературного дебилизма, закономерно формируют поэтический словарь Козлова. В сущности, об этом и не нужно было бы заводить речь, если бы хороший художественный язык не сделался в литературе явлением почти музейным, оставляющим впечатление экспоната.

Что же отличает словарь Василия Козлова?

Да всё та же непреклонная традиционность, нежелающая облачаться ни в какие тоги. Потому словарь поэта подчёркнуто строг, как если бы на дворе у нас всё ещё правил девятнадцатый век, и в то же время он прост, вечен, а следовательно, всегда пригоден в работу. Алексей Решетов определил его, словарь, четырьмя пунктами: Земля и Небо, Жизнь и Смерть. Поэт Василий Козлов сполна обходится тем же, лишь на первый взгляд небогатым, лексиконом, и посмотрите, стих его нисколько не теряет в полноте от этой кажущейся куцести неизбывных для нашего сердца слов и смыслов:

Ничего мне от жизни не надо,

Ничего, кроме жизни самой:

Кроме вечного с небом разлада,

Кроме вечного слада с землёй…

А ещё в словаре Козлова есть Бездна. Это у него, вполне вероятно, не от Пушкина, а сразу от Державина, с братским оглядом на поколенчески близкого Юрия Кузнецова, у которого этих дышащих и отверзающихся пучин – ногу некуда поставить…

Плыть и плыть над ликующей бездной.

Звёзды плачут, мигая во мгле.

Неужели была бесполезной

Жизнь моя на цветущей земле?

Я ещё не устал улыбаться,

Знаю радость и горькую страсть.

Может, выше уже не подняться,

Но и ниже уже не упасть.

Плыть и плыть над ликующей бездной.

Ожидать, когда вспыхнет гроза,

И смотреть, как по грани отвесной

Тихо катится Божья слеза…

А ещё – Поэзия. К ней мы перестали обращаться по имени, решив, скорее всего, что она у нас в приживалках и во всём нам по гроб жизни обязана, а стало быть, нечего с ней церемониться, достаточно держать в чёрном теле. Это ведь только Николай Рубцов одёргивал нас с мальчишеской настойчивостью и прямотой: «И не она от нас зависит, / А мы зависим от неё…», а мы-то сами никакой зависимости своей, кажется, не замечаем, а вот поэзию норовим затянуть к себе в кабалу и пользоваться по своему хотению. И тем более удивительно, какую разящую нетипичность для нашего времени и, можно сказать, прекрасную единственность в отношении к поэтической стезе находим мы в книге Василия Козлова:

Я бы мог в этой жизни прожить без тебя

И надёжней, и проще.

Так легки и прозрачны в конце октября

Облетевшие рощи.

Уходя от тебя, я всё шёл за тобой

По лесам и болотам.

Ты как свет возникала за каждой сосной,

За любым поворотом…

Без преувеличения, Василий Козлов сохраняет последние образцы храмовой поэзии, священного почитания своего писательского ремесла и Слова как такового. Именно Слова, с большой буквы. О нём – наравне с Небом и Землёй, Жизнью и Смертью, Бездной и ещё несколькими сокровенными понятиями – автор размышляет чаще всего. Но, как у любого настоящего служителя муз, Слово у Василия Козлова глубже всего раскрывается и познаётся не в пытливых попытках обретения его посредством карандаша и бумаги, а будучи молвленным устами любимой женщины. И в этом тоже высокая предначертанность судьбы поэта, его семейное наследие, которое он не разбазарил надоедными перепевами классиков, а наоборот, в этой приязни к устоям отеческой литературы по-своему преумножил и узаконил уже в наши дни.

У Слова не только основа –

Душа молчаливая есть.

И, кроме огня звукового,

Тончайших оттенков не счесть.

Всходи надо мною и властвуй!

Я радостным ухом ловлю

И это рассветное:

– Здравствуй!

И это ночное:

– Люблю!

«Радостная земля», «любимое небо», «радостная весть»… Радости, сострадательной и печальной любви сразу и к небу, и к земле, и ко всему тому земному, с чем в свой срок придётся расстаться, – вот ещё чего с избытком в стихах Василия Козлова, вот ещё чем полнится его словарь. Но радость поэта по известным причинам драматична, ибо уже прошла сита тоски и кручины и возвратилась к нам с памятью о том, что живёшь на зыбком порубежье света и мглы, земли и вечного неба, и нипочём не угадать, в какую сторону в следующий миг качнётся твой маятник.

Когда душа оставит тело,

А тело выстынет в земле,

Жизнь без начала и предела

Пойдёт по новой колее.

Для новой жизни жизнь очнётся,

И не поймёшь, была ли мгла

Меж той, которая начнётся,

И той, которая была.

Говоря о поэзии Василия Козлова, о её словаре и способах внутреннего устройства, нельзя не отметить высокость иного рода, свойственную стихам из книги «Гончарный круг». Я имею в виду гражданский стиль звучания целого ряда произведений поэта. Он, этот стиль, тоже по-своему достоин охранной грамоты, признаки его вымирания настолько очевидны в текущей словесности, что вряд ли кто станет это отрицать. Появление книги Василия Козлова воспринимается как нельзя кстати, словно бы она, книга, самим фактом своего присутствия, каждой страницей своей твердит нам в назидание: писать так не только можно, но и должно, и что, вообще, как уверял классик, «дело прочно, когда под ним струится кровь».

Великий и сильный народ,

Над миром паривший, как птица,

Уже никуда не идёт,

Уже никуда не стремится…

Россия, родная, гори!

Пусть рухнет твоё мирозданье!

Народ мой, восстань и умри!

А лучше умри без восстанья.

Не будет ни новой земли,

Ни нового ясного неба,

Пока только хлеба и хлеба

На паперти просишь в пыли…

Гражданственность Василия Козлова (не столько, может быть, некрасовская, сколько куняевская) изрядно сдобрена нормальным историческим пессимизмом. Тут-то бы и раззудеться плечу, размахнуться перу и со всем на то основанием плеснуть чёрной краски в стих, тем более что российская повседневность во все века беспечно-уязвима для наших дротиков и ядовитых стрел и почище самой изощрённой фантазии даёт повод для всяческого осмеяния и порицания. Но не тем окормляется сочинитель Василий Козлов. Суровый суд поэта не только не даёт выхода авторской беспристрастности, а по сути – немилосердию и безучастности в изображении действительности, но в редкостный миг наиболее яркого и сильного вдохновения возносит его голос к подлинно горним вершинам. И уж оттуда возглашаются совсем другие глаголы, и для России, и для её народа спасительные, духоподъёмные:

Ещё рождает боль и крик

Растерзанное тело.

Ещё не омертвел язык

И ткань не отвердела.

Сшивает нить, сживляет нить,

И смерти тень исчезла…

Россию поздно хоронить,

Она уже воскресла.

Она в пределах тех высот,

Откуда вечность грянет,

Куда и взгляд ваш не дойдёт,

И голос не достанет.

Однако не только открытая гражданственность – поэзии Василия Козлова присуща и та решительная если не назидательность, то просвещённость, которой тоже почти не сыскать в современном искусстве. Все этого как будто чураются. Козлов – нет. Его патетика, пафос любви к Родине, о которой «думай чаще», вполне уместны и обыкновенны. А ведь в своё время над этим призывом поэта издевался его ровесник и коллега по цеху. Сейчас, спустя годы, когда Россия в очередной раз переживает мрачные времена (в совокупности своей, может быть, более разрушительные и подрывные для нашей государственности, чем чумной морок 1990-х), этот завет Василия Козлова (а это – завет) особенно слышим, даже больше, чем ранее. Вечность, память, злободневность посыла уже произвели «свой молчаливый суд» и отделили зёрна от плевел. Хочется верить, настанет свой черёд, и уже не разрозненные одиночки таких, как Василий Козлов, стоятелей за русское дело, но вся Россия, вся, вообще, русская поэзия обратятся к своему прямому назначению. И оно, конечно, не в услужении дурным наклонностям времени, не в праздном бряцании «меди звенящей и кимвала звучащего», но в том воспитательном усердии, которое с начальных пор промыслительно оказывала на общество родная словесность...

Конечно, громкость, «державность» стиля Василия Козлова не лишены издержек. «Твёрдый опыт рук», о котором пишет автор, нередко властвует над стихом, лишая его необходимой лёгкости и непосредственности, некой первоначальности дыхания. Помянутый Решетов говорил, ссылаясь на слова Кафки: «Не дай мне Бог набить руку!» «Твёрдость опыта» Василия Козлова часто оставляет ощущение излишне натренированной руки. По-видимому, это неизбежно для условных «государственников» с их всегдашним радением не столько об удобочитаемости написанного, сколько о вещественном содержании произведения. Вспомним Некрасова, который, собственно, о том и горевал в знаменитых строчках: «Нет в тебе поэзии свободной, / Мой суровый, неуклюжий стих!»

В этой связи вот что ещё хочется сказать о книге «Гончарный круг» и тем завершить разговор о ней.

Мне кажутся совсем неудачными, обделёнными и поэзией, и сколько-нибудь свежей мыслью стихи обо всех этих графоманах и серых приживалах из числа писательского начальства, которых автор берётся развенчивать с чрезмерной, по-моему, старательностью и подозрительной зацикленностью на теме, как бы отмщая кому-то свои личные обиды. В такие минуты вкус отказывает поэту и перо его нет-нет, да выдаст что-нибудь вроде «Твои стихи, как “Кока-кола”…», а то пошлую рифму «строчки-брусочки» либо иную очевидную несуразность, после которой остаётся лишь поморщиться и скорее перелистнуть страницу. И уж тогда твёрдая поступь и сопутствующая ей основательность стиля Василия Козлова оказывают ему медвежью услугу, обнаруживая досадную несопоставимость материала и способа его подачи. Таких примеров немного, но они, к сожалению, есть. Притом что задают тон совсем другие стихи, которые, однажды прочитав, уже не забываешь. Нет, отдельные строчки, конечно, стираются из памяти, дробятся на хаотичные созвучия. Но образ их, тот лучистый оттиск, что зовётся поэзией, остаётся с тобой навсегда и в один прекрасный день, когда того истребует душа или обстоятельства внешнего мира, снова пробивается на свет во всей своей немеркнущей красе и тихой славе. И уж тогда, как в первый раз, восхитишься благолепной созвонностью строк, чистотой всех этих земных камешков и небесных зёрнышек, набранных с той мерой прилежания и со всей чуткостью отбора, что доступно лишь поэтам и птицам:

Я вырвался из круга

Забот пустых, как дым,

Как из объятий друга,

Который стал чужим.

А было так непросто

Шагнуть через порог,

Весёлого морозца

Почувствовать ожог.

Поймать снежок летящий,

Как радостную весть.

Походкою скользящей

Куда незнамо бресть.

* * *

…В свои дни рождения Василий Козлов, справивший год назад юбилей, обыкновенно не отвечает на телефонные звонки. Люди, хорошо знающие об этом правиле поэта, обыкновенно не звонят ему в этот день. Я тоже обыкновенно не звоню, не столько из чувства солидарности с другими незвонящими, сколько оберегая поэта, боясь потревожить его целебное молчание, это кроткое, как сочленение слов для будущей молитвы, набирание воздуха в грудь, после чего непременно должен последовать выдох. И уж тогда, по слову самого автора, «постигая быстротечность, / Подступит к горлу жажда жить, / Такая жгучая, что вечность // Её не в силах утолить».

Что к этому добавить? Да, пожалуй, нечего. Разве что пожелать никогда не терять этой жажды.