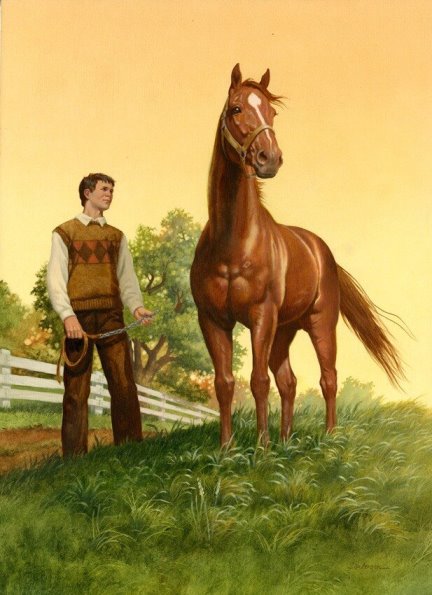

Николай ЗАЙЦЕВ. Рассказы «Лошади везут», «Египет»

Илл.: Художник Рут Сандерсон

Лошади везут

Мишка Штейн был еврей. Настоящий. И папа, и мама и все остальные в его родне были тоже евреи. Но сам Мишка евреем не был. То есть он им был, но только по паспорту. Он им не принадлежал. Нация – не паспорт, нация – продолжение мысли, определяющей эту нацию. Этой– то мысли в Мишке и не было, тем более её продолжения. Нет, в него её, эту мысль, закладывали, но она не прорастала. Мишкин папа, в народе тоже Михаил, был этим очень и очень удручён. В своих сетованиях к кому– либо он вздымал руки, закатывал глаза и говорил: «Видит Бог, я всё делаю для того, чтобы он стал человеком». Человек, видимо, было для него понятием давно определённым, и сын под это его понимание жизни не подпадал. Мишка был единственным его ребёнком, и потому скрасить огорчение было нечем, то есть некем.

Дом у семьи был большой, но изнутри смотрелся, как временное пристанище. Новые, шикарные вещи соседствовали с рухлядью, и потому казалось, что кто– то ещё не совсем уехал, а кто– то не совсем приехал. Не было уюта, священного смысла дома. Сам хозяин, по имени Мордехай, которого с лёгкой руки, а скорее с лёгкого языка его жены, все за глаза звали Мордой, работал невесть где. Аккуратно уходил и приходил в одно и тоже время, ничем, в общем– то, не выделялся среди жителей квартала, разве только большой связкой ключей, которые постоянно держал в руке, да осторожностью высказываний на спорные темы. Жена его больше интересовалась бытом соседей, нежели своим. Потому её редко кто видел прибранной, да и Морду тоже. Они очень часто бранились между собой, отголоски брани достигали соседских ушей, но на том погасали, так как они были откровенны только наедине и большего от них никто не мог добиться. Случался праздник, и они, на удивление соседям, выходили в лучших, немного мешковатых одеждах, под руку, раскланивались и улыбались каждому встречному. Так что об их жизни могли судить только они сами. Мордой жена звала мужа, видимо, как– то по– своему ласково, но незнание языка превратило ласковое название в грубое прозвище. Жену звали Рая, она не работала, потому целый день болталась по соседям, но к возвращению мужа всегда торопилась домой. Кроме обстановки, в доме присутствовал еще вечный горелый запах, то ли котлет, то ли рыбы, а скорее и того, и другого. И ещё порой в семейных ссорах Морда упрекал жену в кровосмешении, прелюбодействе. Намекал на непонятность сына.

Ещё учась в школе, Мишка перестал подавать своему папе надежды. Учился отвратительно, хулиганил, а, главное, никогда не хотел вывернуться. Виноват – соглашался и получал наказание. К советам отца был безразличен и поступал против них. Вообще, был сыном не своего отца. Мать, правда, мало обращала на то внимания. Была до надоедливости ласкова с сыном, похожа на клушу, которая не замечает, что цыплёнок вовсе не цыплёнок, а утёнок, лишь бы вырос целым. Папа не разделял её безумной любви. Было в его жизни одно обстоятельство, которого Морда страшно боялся. У него стыла в жилах кровь, когда он проходил мимо городского ипподрома. Именно здесь его сын перестал быть его сыном. Это он сам привёл его на скачки, а потом узнал, что после школы Мишка ходит на ипподром и в конюшне ухаживает за лошадьми. Даже просит, чтобы ему разрешили почистить в конюшне. И чистит. Об этом ведь никого долго просить не надо. Сначала все думали, со временем, эта его дурь пройдёт, но после окончания школы Мишка стал там работать постоянно. Он чистил в конюшне, иногда объезжал лошадей. Родственники вначале качали головами, теперь откровенно ухмылялись. Вот до какой неприличности дошло дело.

Морда не знал, что делать. Все душеспасительные беседы, тет– а– тет с сыном, не помогали. Ответом был с каждым днём усиливающийся лошадиный запах и больше ничего. Сын даже не пытался отвечать. Книги он покупал только о лошадях. Оклеил свою комнату фотографиями коней. Если человек думает только о лошадях, может ли он понимать отца? Об этом постоянно думал Морда. От этих мыслей он становился медлительней. Он, даже наедине с собой, вздымал руки и повторял одному ему понятные слова о человеке. А для этого нужна была остановка. Остановки становились всё чаще. От непонятности происходящего он стал похож на безумного.

Рае до него не было никакого дела. Она привыкла к странностям мужа или же вообще не собиралась к ним привыкать. Это одно и тоже. К чему– то привыкнуть и чего– то не знать – равноценное понятие. Рая носилась по соседям. Морда всё больше уходил в себя. Мишка приходил домой только ночевать, приносил конский запах, от которого морщился отец и которого вовсе не замечала мать. Родственники заходили редко. Продолжения у Морды не было, а значит, не было и перспективы. К неперспективным евреям родичи не ходят. Они сочувствуют, качают головами, говорят: «Ай, ай», – но в гости не ходят. Потому, может быть, Морда часто сидел вечером возле дома на низенькой скамейке, наверное, ждал, что кто-нибудь из родственников вспомнит о нём. Потом выходила Рая и уводила его домой. Войдя в свой двор, они о чём-то гортанно кричали, тоскливо и нервно, потом хлопала дверь, как бы закрываясь за ещё одним днём – безрадостным, кромешным для Морды и обыкновенным для семьи.

Но однажды всё переменилось. Морда шёл обычным своим путём, на работу. При подходе к ипподрому кровь его начала стынуть, потому походка его стала медленней. Он даже рассмотрел объявление, висящее на заборе. Объявление носило следующее содержание: «Состоятся скачки… число, год». Поимённо лошади-участницы, с цезаревскими кличками. А в самом конце стояло: «Главный администратор ипподрома Михаил Штейн». Кровь, готовая остыть, забурлила, мышцы напряглись. Он не мог оторвать взгляда от объявления. Что это, когда это случилось? Он просто навсегда углубился в неудачное поведения сына и забыл, что в каждом деле возможен успех.

Идя вечером со службы, он уже не был Мордой, он был Михаилом Штейном, отцом главного администратора ипподрома. По дороге он встретил близкого родственника Морриса и от имени сына пригласил его на семейный праздник, по случаю вступления сына в должность. Моррис округлил глаза, благодарно закивал, долго жал руку, говорил давно забытые Мордой слова. Когда он шёл по своему кварталу, ему казалось, что соседи специально вышли на улицу, чтобы встретить его. Просто в своём отрешении, граничащем с безумием, неожиданно кончившимся, он забыл о текущей рядом жизни. Он раскланивался с соседями и даже говорил комплименты женщинам. Те смущались, оправляли засаленные халаты и добрели. В этот вечер он перестал быть Мордой, он был отцом Михаила Штейна, главного администратора ипподрома.

Зайдя в свой двор, он не стал запирать, по обычаю, ворота, а сразу прошёл в дом. Рая обезумела от его поцелуя, заверещала, засуетилась, убежала в спальню и явилась обратно в праздничном платье.

«Ты уже всё знаешь, Мордехай, какой молодец наш сын! Я уже приготовила стол. Сегодня, наверное, будут гости. Соседи, говорили, зайдут». «Пусть заходят все, – торжественно ответил муж. – Я всегда говорил, что мой сын будет человеком. Я всё сделал для него. Как ты думаешь, что мне надеть для такого случая?»

Через некоторое время гордый, переодетый во всё новое, Мордехай встречал гостей, провожал их к столу, потчевал, благодарил, что они уважили его в приятный для семьи день. Желающих уйти не отпускал, называл друзьями и потчевал, потчевал.

Когда гости разошлись, они с женой ещё долго сидели за столом, болтали. Мордехай говорил: «Не пришёл только Буткевич. Но когда Михаил станет директором, он придёт. Будь уверена, жена, он придёт». Несмотря на позднее время они продолжали беседовать за столом, говорили о своих родственниках и ждали, ждали своего сына, главного администратора ипподрома.

Стало совсем поздно. Решили лечь спать, отложив встречу на утро. Одетый в полосатую пижаму, сидя в кресле возле кровати, Мордехай говорил лежащей перед ним жене: «Конечно, у нашего сына теперь много забот. Столько народу, да и лошадей тоже много. Со всеми надо разговаривать. К каждому человеку нужен подход, Рая, да и к лошадям тоже. Лошади тоже иногда везут. Когда ты к ним добр, они везут».

Он поднялся, погладил жену по голове и выключил свет. Уже в темноте он проговорил: «Рая, нам нужно заменить старую мебель. У нас теперь бывают люди.

Египет

– Мне кажется, что я жил в то время, когда мы вышли из Египта. Мы долго шли по раскаленной пустыне, мучаясь от жары. Никто не знал, куда мы идем. Этот путь был таким долгим, что я не помню, куда же мы пришли. Неужели мы пришли сюда? – говорил Соломон, наш сосед, спрашивая кого-то и себя, мастер по разговорам и немного портной.

– Ну, что ты брешешь, Соломон! Сколько я знаю, ты родился в этой улице, в этом доме, от нашей женщины и её русского мужа. Какой тебе Египет, откуда там русские? Как там тебе могло родиться? Потом, как ты мог в то время перейти океан, тогда, наверное, даже кораблей не было. Я тебе удивляюсь, Соломон, ты бы так шил, как разговариваешь, – вступал в полемику заказчик, пока Соломон латал его праздничный лапсердак. Но, латая одежку, Соломон не унимался:

– Тогда откуда взялись евреи?

– Откуда? Евреи родятся везде, где есть люди. На одну тысячу любого народа обязательно родится один еврей. Так заведено Богом. А что, Соломон, разве у тебя нет других ниток для моего костюма? Они же совсем другого цвета, – нервно взвизгнул клиент.

– Ну что вы говорите? Что я буду делать другой цвет? Будь я слепой и то бы так не сделал. Просто в комнате всё кажется другого цвета, а вот на улице другое дело. Вам же ходить в субботу по улице в этом костюме, и будет в самый раз. Вот, взгляните в зеркало на ваше лицо. Оно серое, будто у вас уже разложилась печень. А вот на улице оно еще вполне нормальное. Дай Бог вашей печени здоровья. У меня тоже печёнка пошаливает, и все от проклятой работы. Целый день, согнувшись, каково ей там? Вот разогнёшься, выпьешь стаканчик, и всё нормально, и всё на своих местах, – Соломон причмокнул на слове стаканчик и закатил глаза.

– Дошивай мое дело, Соломон, угощу тебя стаканчиком. Да делай дело побыстрей, а то с твоими разговорами все погреба закроются. С тобой не только горло, желудок засохнет, – клиент облизнулся.

Клиентом был не кто иной, как Гриша Соловейчик. Ох, любят евреи эти птичьи фамилии. Одних Орловых, да не графов, а просто разных горожан, в каждом городишке штук по сто. Не говоря про лебедей и прочую живность пернатую. Летать, что ли, все хотят? Шли бы в космонавты. Так говорил о них Соломон. А Соломон зря не скажет. Он имел самую простую фамилию – Иванов. Соломон Иванов, и все тут. Если спросят, почему Соломон? Можно ответить – а почему Иванов? Но мы здесь говорим за Гришу. Гриша был простым барыгой. Покупал все, что приносили, но никто не видел, чтобы он что-нибудь продавал. Все только и ждали, когда его дом переполнится барахлом, и изо всех окон полезут тряпки, утюги, чайники и краденые золотые кольца. Но этого не происходило, и население городка томила эта забота – куда же он все это девает? Подсчитывалось количество скупаемого товара, квадратура и объем дома, и выходило, что все это давно должно было оттуда полезть. И что Гриша не должен помещаться в своем доме, тем более его дородная Хайка. Но Гриша входил и выходил из своего дома, и ничего оттуда не лезло. Народ волновался, но Гриша был на эту тему неразговорчив. Тем более он ни с кем не дружил. Единственный человек, с кем он общался, был Соломон. Он частенько приходил к Соломону, что-нибудь починить и всегда расплачивался стаканчиком пойла в погребке и, конечно, разговором. Для того и есть портные, фотографы, парикмахеры, чтобы можно было поговорить. Где вы видели, чтобы портные, парикмахеры молчали? Если парикмахер молчун, какой дурак пойдет к нему стричься? Да будь у него три руки и все золотые, так и будет молчать себе в одиночку. Потому к Соломону больше шли поговорить и Гриша тоже. Хороший разговор дорогого стоит. Так, для дела, прихватывал какую попадется вшивенькую одежку, чтоб Соломон не бездельничал и думал, что его работа кому-то нужна. Нужен был сам Соломон с его неутомимым языком. Вы думаете, что Гриша выйдет в субботу в этом самом лапсердаке, с разными нитками? Вы о нем плохо знаете. В субботу Гриша идет одетым как Ротшильд. Хотя, Бог его знает, как одевается по субботам этот Ротшильд. Наверное, не хуже, чем Гриша.

Вот и сейчас они сидели и болтали.

– Так что ты там болтал за Египет? – спросил вдруг Гриша.

– Слушай, Гриша, если ты хочешь слушать за Египет, то не перебивай меня своей Хайкой и не кидайся дураками, как бы самому не стать рядом с ними. Да и кто такие дураки? Случалось мне работать в сумасшедшем доме, так они живут там на всем готовом и при каждом нянечка для ухода. Каждый день температуру меряют, не дай Бог кто из них заболеет. Как родное дитя берегут. А они, дураки, поплевывают в потолок, и вот тебе завтрак, обед, ужин. Еще и салфеточку повяжут. А тут целый день, согнувшись, за этой проклятой иголкой сидишь. Кому за спасибо, кому за стаканчик, какая добрая душа курью ножку принесет. Вот и вся жизнь. А у них там кино, почитай, каждый день, книжки, мероприятия разные, медсестры, что тебе королевны, в белых халатиках, а под ними ничего, сам видал. Вот тебе и дураки. Только кто из нас? – Соломон сделал рукой «вот так».

– Ну, ладно, давай за Египет, – миролюбиво согласился Гриша.

– А что Египет? Там тоже люди живут. Люди везде живут, Гриша. И в пустыне, и во льдах. Это сначала страшно. Выйдешь в пустыню – ничего, один песок и жара. Здесь вот, чтобы стенку помазать, песок за деньги покупаешь, а там бери, сколько хочешь, хоть дворец из песка строй. А как строить, если печёт как в аду? Ночь только и спасает. Прохладно ночью, – портной откусил нитку.

– Начитался ты книг, Соломон, вот и бредишь. Закончил? Пойдем, выпьем по стаканчику, там и договорим, – Гриша поднялся, сунул под мышку свой лапсердак и пошел к двери.

– Ну, что ж, пошли, видно, так нужно, – обреченно сказал Соломон и потянулся вслед за Гришей.

Они пошли по начинавшей темнеть улице. Медленно ступая, как ходят взрослые люди после долгого сидения, о чем-то периодически вздыхая, они подошли к маленькому ресторанчику, который держал залетный кавказец, с внешностью разбойника, по кличке Бутыль, так как это одно слово он только и понимал, и выговаривал, все остальное объяснял руками – на пальцах. Для работы он держал пару поблекших красавиц, намазанных, как неудачный торт с девичьим именем «Машенька» и почему-то одним юношеским – «Стёпа», хотя к объекту названия, судя по его формам, больше подходило что-нибудь от субмарины или от большой пивной бочки. С этой самой Стёпой у Соломона были какие-то романтические отношения, но чтобы скрыть это, он повторял при входе в ресторанчик такие слова:

– Скажите, ради Бога, как могло из маленькой девочки, игравшей в песочек возле своего дома, вырасти такое чудо, как Стёпа? – и качал головой. Но завсегдатаи знали всё и видели, как млеет Стёпа при появлении Соломона, как наливает ему дармовой стаканчик. Они спрашивали:

– Соломон, расскажи, как же ты обнимаешь это создание? Легче обнять необъятное.

– Что вы понимаете в женщинах. Женщина должна быть большая и теплая. В женщине мужчина ищет свою маму, к груди которой можно прижаться, согреться и забыть всё вокруг. А обнимать Стёпу не надо, она так обнимет, что забудешь, кто ты такой. А, впрочем, зачем я вам это рассказываю? Что вы, пьяницы, понимаете, кроме стакана? Рожденный пить о женщинах не думает, – закончил разгром насмешников Соломон. Но те не унимались:

– Ну, прижался ты к своей маме, а что потом? Так и засыпаешь, наверное. Такая гора и шевельнуться не шевельнётся.

– Как это Степа не шевелится? Да против неё все ваши подружки – мёртвые. Стёпа может такой шторм в постели сделать, что соседи из дома бегут, землетрясение думают. А когда тебя этот шторм на берег выбросит, то, как рыба, ещё с полчаса бьёшься, пока успокоишься. Вы хоть раз такое пробовали? – Соломон растопырил ладонь «эх, вы».

– Ну, раз такое счастье, женился бы. Чего одному-то? – уже сочувствовали питухи.

– Да, глупей вас найти трудно. Зачем я сюда шел? Шел, думал, поговорю, нового чего услышу, а тут жениться советуют. Да если женщина каждый день тебе снится – это любовь, а если каждый день перед лицом мельтешит – это уже нервное напряжение. Так бы и сидел я вам сейчас здесь, женись хоть один раз. Жена и стаканчик совсем не друзья, – философ прихлебнул из кружечки.

– Ладно, отстаньте от него, – вступил в разговор Гриша. – Мы пришли за Египет разговаривать, а не за баб. Давай, Соломон, чеши.

– Да разве можно здесь о серьёзном говорить? Сколько остряков вокруг! Только Райкина не хватает, а таки все в сборе. Одна у них неудача, как Райкин приходит, они уже своими умными головами на столе лежат. Мысли – вещь тяжелая. Какой им Египет, до дому бы добраться, – горестно вздохнул Соломон.

– Ладно, не грусти, Соломон. Что о них грустить, у них самих борода седая. Им бы грехи отмаливать перед Божьим свиданьицем, а они, знай себе, новые собирают. Старость, она из грехов создается. Один, два, десяток – много, вот и сгорбился, глаза слезятся, а Бог смерти не даёт. Грешить умел, когда молод и силен был, вот теперь носи их на себе, те грехи, когда сил нет. Если бы люди не грешили, то и старости не было бы у них. Ну, а как не грешить? Мир – чертова карусель, каждому прокатиться хоть раз охота, а там ещё раз, и пошло, поехало, глядь, а уже ноги едва держат, руки трясутся, память отшибло, тут и начинают виноватого искать в своих грехах. Ну, чтобы не так тяжело носить было. Вот и к тебе пристали, что да как, мол, грешит Соломон, а мы нет. Мы по стаканчику и домой. А дома их только под старость лет и видеть начали, далеко уйти не могут. А по молодости так иногда заглядывали посмотреть, все ли на месте. Да ты их не слушай, Соломон. А с женщиной полежать никогда не грех. Отец небесный так и сказал – живите и размножайтесь. Значит, все спервоначалу было предусмотрено. А размножаться тебе ни к чему, детей кормить надо. Стёпе тоже зачем, её и так много, да и кто потом будет тут пьяниц обносить, ежели она с детьми дома сидеть будет? Так что всё в порядке, давай про Египет, – успокоил его грусть Гриша.

– Дался тебе этот Египет. Жара в Египте, да люди чёрные, как головешки. Когда вышли из Египта, так всё пустыня была. Пекло так, что до сей поры пот прошибает. А там ни пота тебе, ни дождя и слова ни от кого не услышишь. Никогда не поверишь, что где– то деревья растут, и фонтаны под ними брызжут. А ты бывал там, Гриша? – поблекшим голосом спросил рассказчик.

– Где, у фонтанов? – не понял Гриша.

– Да нет, в пустыне, в жаре?

– Нет. Зачем мне там быть?

– Вот и не бывай, ничего там нет. Жара и все, – отрезал Соломон.

– Ты что, кроме жары ничего и не помнишь? – не давал ему отступления Гриша.

– Когда жара, разве можно что-нибудь знать, кроме нее? Когда рыба на сковородке, о чем она думает? Когда кончится эта казнь. Вот так же думает человек в пустыне. Он ничего не думает, он только ждет, когда кончится песок. Но он никак не кончается, никогда. Представляешь? Потому я каждую ночь во сне иду пустыней и никуда не прихожу. Потом наступает утро. Начинается работа. А ночью я опять путешествую по пустыне. Днем живу здесь, а ночью – там. Где прошлое, где настоящее, трудно сказать. Как ты думаешь, где правда? – вопросительно глянул Соломон.

– Правда там, где ее не ищешь. Правда бывает и в пустыне, и у фонтана. Она не всегда красивая, эта правда. Она острая, как твоя иголка, но колет не одежду, а тело. И то хорошо, если тебя уже ничего не колет, то, значит, ты покойник. Вроде живой, но это только тебе кажется. Живешь для того, чтобы отбрасывать тень. Ты тень, и больше ничего. А тень, какая это правда? Она, как правда, но наоборот. Вот тут-то и возникает непонятность, какая из них правда? Да и правда, Соломон, существует только относительно неправды. Какая неправда, такая и правда. Вот бывает плохо, бывает очень плохо и бывает еще совсем плохо, ну, уже край. Так вот это плохо, по сравнению с совсем плохо, выглядит совсем неплохо. Так и правда – она разная. У тебя своя, у меня своя. Не надо лезть в чужую правду, и всё будет нормально. А общей правды не бывает, как не бывает ничего общего. Вот говорят – наше государство, а пойди возьми у того государства, что-нибудь за так, и вот тогда и узнаешь, чьё оно, это государство. А Египет – это правда. Это было. И исход был. Давно, но было, – решил за все Гриша.

Выпитое давало себя знать, и приятели загрустили. Появился Бутыль, он всегда появлялся перед закрытием кабака. Вот порхнула Стёпа с двумя дармовыми стаканчиками для Соломона и Гриши (ну не будешь же угощать только одного, ведь он с другом), улыбнулась так, что весь кабак позавидовал Соломону уже белой завистью, и потихоньку, кто сам, кто под руку, стали расходиться.

– Ну, что ж, – сказал Гриша, – я, пожалуй, пойду. Стёпа тебя сегодня домой не отпустит. Я это вижу. Да и зачем бежать от того, что хорошо? Следующий раз договорим за Египет.

Он ушел, и в кабаке остался один Соломон. Он ждал, пока освободится Стёпа. То правда, чего бежать от хороших дел?

Стёпа вышла совсем непохожая на Стёпу-официантку. Она переоделась в скромное, но симпатичное платье, щеки ее были розовыми после купания в душе, вся она превратилась в желанную женщину. На лице её блуждала счастливая улыбка, предназначенная, конечно же, Соломону. Они вышли из ресторанчика и пошли по темной улице. Соломона покачивало, и Стёпа поддерживала его под руку. Идти было недалеко, и вскоре Стёпа уже зажигала свет на веранде своего дома.

– Соломон, ты еще выпьешь стаканчик? – спросила Степа.

– Нет. Я хочу спать, – устало ответил Соломон.

– Ну, тогда иди ложись, а я немного приберусь, – Стёпа повела своего друга в дом.

Когда Соломон проснулся, было совсем светло. Он ничего не понимал. Он всегда уходил домой, когда было еще темно, а тут вдруг утро, а он у Стёпы. Стёпа спала, прижавшись к его плечу. И тут он понял, почему проспал. Ему сегодня ничего не снилось. Он не был в Египте, не видел пустыни, не изнывал от жары. На душе его было спокойно и светло. Он пошевелился. Стёпа открыла глаза.

– Слушай, Стёпа, я сегодня ничего не видел во сне. Спал как младенец. Никакой пустыни. Если здесь, у тебя, я не вижу этой проклятой пустыни, то мне кажется, что мне нужно здесь остаться жить. Ты не против, Стёпа? Сколько можно прятаться? Мы ведь давно с тобой знакомы. Я сегодня перенесу свои вещи. А дом, где живет мой вечный сон, мы продадим, пусть другие гуляют по пустыне.

Стёпа ткнулась носом в плечо Соломона, и на глазах ее выступили слезы.

Гриша тоже пришел домой, немного покачиваясь и разговаривая сам с собой, неплохо ведь поговорить с умным человеком. Но дома он был очень недружелюбно встречен своей горластой Хайкой, долго перечислявшей все его недостатки, которых в ее словах накопилось столько, что хватило бы на все мужское население городка. Гриша слушал молча, уже раздевшись и лёжа в кровати, и думал о Соломоне. Хорошо Соломону, на него никто не кричит, тем и отличается жена от любовницы, что любовница ждёт не дождётся своего милого, еще и стаканчик нальёт, а жена ждет не дождётся, когда кончится мужнин стаканчик и будет муж сидеть дома трезвый, послушный, свой.

Потом Гриша уснул, и приснился ему Египет, люди черные, как головёшки, исход и пустыня. Он все шел по пустыне, обливаясь потом, и все не мог достигнуть фонтана, который бил из-под земли прямо среди песка и казался недалеким, но дойти до фонтана он никак не мог и все шёл и шёл, задыхаясь от страшной жары. Когда он проснулся, Египта не было, а оказалось, что Хайка, раскинувшись, накрыла его своим горячим, огромным телом и он, мокрый от ее и своего пота, тяжело дышал. Выбравшись из-под жены, Гриша сполз с кровати, прошёл на кухню, напился воды. Потом он отодвинул штору и посмотрел в темноту. Египта видно не было. Но Гриша понял, что в его жизни начинается пустыня. Завтра он обо всем расскажет Соломону. И первый раз в жизни Гриша прилёг досыпать на диване.