Евгений ТОЛМАЧЁВ. Победитель по жизни

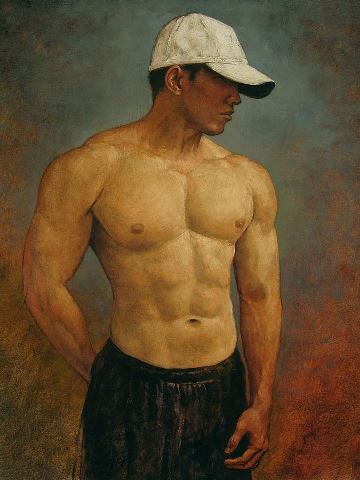

Рассказ / Художник Рон Грисволд

Торгового представителя Богдана Барышникова родственники и близкие друзья прозвали победителем по жизни. И ведь были основания: хотел Богдан, чтобы у него обхват бицепса был 38 сантиметров – не щадил себя в тренажёрном зале и добивался, хотел толкнуть штангу массой 150 килограммов – тренировался и в результате толкал, захотел жениться – пару раз заехал по делам в универсам номер шесть, и дело в шляпе – выбрал в жёны симпатичного товароведа Любу.

Когда умер отец Богдана, то деньги от продажи его квартиры братья (у Богдана был брат Митя) поделили поровну и приобрели по комнате на разных этажах секционного общежития, чтобы жить отдельно от матери, поскольку места в её квартире всем не хватало. Никто из братьев особо-то не скорбел по отцу, потому что покойный был долгое время в разводе с женой, жил один и видел сыновей изредка, поэтому сыновние чувства у Богдана с Митей притупились. Митя тоже ходил в тренажёрный зал, веровал в Бога – посещал церковь, а на Крещение окунался в купель. Он зарабатывал себе на хлеб насущный, «набивая» татуировки – черепа, сердца, чертей, скорпионов и прочих гадов, каких пожелает капризная душа клиента. Въехав в секцию, Богдан как глава молодого союза взялся за дело: нанял бригаду строителей, которые привели в порядок комнату и превратившуюся в клоповник секцию. Правда, канализационный смрад не выветривался, а из подвала (секция располагалась на первом этаже) лезли жирные многоножки. Среди соседей – старушки, которая дня не могла прожить, чтобы не напиться, скрытного лесника, который после посещения туалета забывал пользоваться ёршиком, и студента, снимавшего комнату, Богдан стал старшим и принялся блюсти порядок. Вскоре к старушке перестал наведываться её обрюзгший племянник-алкоголик, с которым они вместе пили, ругались и порой дрались, таская друг дружку за вихры, лесник, запуганный внушительными мускулами Богдана, старался справить большую нужду на рабочем месте – среди густой растительности заповедника, а студент исправно находил деньги на полки, этажерки и прочий декор, которым Богдан украшал секцию, как выражался он сам:

– На общее благо, благо.

У Богдана в разговоре была особенность дважды повторять слова. По этой причине недоброжелатели прозвали его за глаза забубённым. Его страница в социальной сети пестрела фотографиями, на которых Богдан с присущей победителю самоуверенностью закатывает рукава и демонстрирует мускулы: в тренажёрном зале, дома перед телевизором, в ресторане… Его супруга Люба души не чаяла в этих мускулах и верила, что муж очень любит её, потому что говорит:

– Я тебя люблю, люблю!

Радостная Люба развешивала на верёвках, протянутых в секции, словно канаты на паруснике, постиранное бельё и напевала:

– Паба-баба-баба-паба-а-а!

После работы Богдан в компании брата и дяди – отца Виталия, священника по роду деятельности, пыхтели в тренажёрном зале – брали новые рекорды. Священник был не прочь поразмяться с железом.

– Дядь, а если тебя обидели, ты простишь, простишь? - спрашивал Богдан, отдыхая перед третьим подходом.

– Прощу, – задумчиво поднимая штангу, хриплым басом отвечал чернобородый отец Виталий. – Но сперва в харю дам.

– А как же Иисус, Иисус?

– А что Иисус?

– Ведь нужно прощать, прощать!? – пытался докопаться до истины Богдан.

– Нужно, только зачем же меня обижать?! - двигая косматыми бровями, удивлялся, отдуваясь, отец Виталий, оставив штангу. – Не обижай, и будем жить по заветам Христа!

Люба, вернувшись с работы, варила картошку, нарезала селёдку. Они с Богданом обустроили быт – поставили возле общего умывальника стиральную машинку на 5 кг., над умывальником на полках – посуда, на полках в душевой – шампуни, мочалки, стиральные порошки в упаковках. Никто из соседей не возмущался, поскольку все жили в мире и согласии.

Но однажды скандал всё же разразился. Студент, спешивший на поезд, чтобы сэкономить время, решил, не надевая штанов, в семейных трусах незаметно проскользнуть в душевую. Люба, многое время проводившая у дверного глазка, засекла это дело и начала ругаться из-за двери:

– Должны быть правила общежития! Это бескультурье – в одних трусах!

Когда студент, скрипнув дверью, вышел в клубах пара из душевой, путь в комнату ему преградили Богдан и Люба.

– Ты офигел, офигел? - скороговоркой зачастил Богдан, и глаз его задергался. – Тут девушки, девушки! Не ходи в трусах, трусах!

– А твоя жена что – за другими мужиками наблюдает? - рассердился студент. Ему вмиг вспомнились все деньги, которые он сдавал на обустройство, в сущности, его – Богдана быта, вспомнились трусы Любы и Богдана, сушившиеся на верёвках в секции. – Дай пройти, я опаздываю!

И почему-то чета Барышниковых в обескураженном молчании расступилась. Вероятно, они не ожидали, что кто-то может пойти против. Когда студент захлопнул дверь своей комнаты, Барышниковы снова закричали о правилах общежития. Кричали, пока студент не вышел одетый, с вещами и тубой с чертежами. Он спокойно сказал:

– О правилах общежития рассказываете? Во-первых, я каждую ночь слушаю ваш телевизор, а во-вторых, трусы и лифчики свои развешивайте на улице – сейчас лето!

Богдан было двинулся на него со своими мускулами, но студент насмешливо заметил (и откуда отвага взялась):

– Мне руку сам губернатор жал, а тебе кто чего жал?

– А я, а я по пауэрлифтингу в городе третье место занял, занял! - прокричал вслед Богдан. В этом крике звучала неуверенность. – Среди любителей, любителей!

С того времени Богдан задумался о смене жилья. Наверное, не потому, что пошатнулась его уверенность и хозяйские устои.

Вскоре Люба забеременела. К этому шагу супруги подошли с ответственностью – сдавали анализы, пили витамины, учитывали фазы луны. Молодая семья копила деньги на новое жильё. Вечерами к ним захаживал косматый громила отец Виталий и, поглаживая бороду, рассуждал о жизни и Боге. Он приносил вино, кагор, яблоки, яйца, крупы и макароны в упаковках. Сетовал, что люди мало веруют. Философия отца Виталия была проста – всё решает правильный пиар.

– Я, Богдан, вот что думаю, - философствовал священник, сидя на табурете и занимая четверть комнаты. – Человеку всегда нужно во что-то верить. Кто-то верит в Бога, кто-то в дорогие вещи, в деньги и связи. Это я еще издавна понял, когда торговал на раскладушке кассетами с фильмами, а в них сплошная ложь, но главное убедить человека, что там – правда!

Отец Виталий до того, как стать священником, занимался мелкой торговлей и играл с любителями в регби.

– Дядь, а почему в церковь сейчас ходят в основном инвалиды и старики, старики? – спрашивал Богдан.

– Гм… Эти люди ни за что не борются – энергии нет, поэтому заполняют вакуум, - гудел могучий священник. – Но они не понимают, что просто-напросто заполняют вакуум.

– Значит, они не верят, не верят?

– Верят все! Вопрос в том: во что они верят? А этого я не знаю... Можно, конечно, предположить, что один верит в свое выздоровление, другой – в прощение греха: аборты, может, делали. Я простой человек и не могу знать досконально. Однако же, дорогой мой, правильнее верить в Бога.

– А я всегда боялась людей, которые падают в церкви на колени, – сказала Люба, отпив из чашки. – И глядят они злобно, толкаются.

– Фанатики, фанатики, – заметил Богдан, поглядывая на дядю, ища одобрения своим словам.

– Ха-ха-ха, – густо засмеялся отец Виталий, и могучая грудь его пришла в движение. – Какие ж они фанатики?! Фанатики умирают за веру, а эти, я думаю, круто грешили. В храм идут за прощением, а, в сущности, остались теми же грешниками. Им только кажется, что они изменились. Ну, хватит философии на сегодня, давайте, дети мои, винца выпьем! Только Любочке нельзя.

Спустя три года Барышниковы переехали в просторную квартиру. И всё бы ничего, только ребёнок был глухонемым. Врачи ничего не могли сделать. Богдан страдал и украдкой плакал. Он бросил таскать железо, стал меньше общаться с братом, считая глупым его увлечение татуировками. Когда в гости заявлялся отец Виталий и заводил свои надоедливые разговоры о вере и Боге, то Богдан играл желваками, раздражался и с нетерпением ждал, когда дядя уйдёт.

«Пустая философия, пустая, – внутренне твердил он. – Рассказывает про Бога, а сам только и знает, что макароны, сахар пачками и кагор домой носит… Человеку надо во что-то верить (передразнивал он дядю). А я сейчас ни во что не верю. Меня только одно интересует, за что мне жизнь мат, мат поставила?»

Богдан удалился из социальной сети. Однажды в компании знакомых его кто-то по старой привычке назвал победителем по жизни, так он в драку полез. Тайком от жены ходил в храм: не в тот, где дядя был настоятелем, в другой. Но и здесь Богдан не обрёл искомый покой. Ему казалось, что священник, в сущности, тот же дядя – хитрый и жадный. Люба женским чутьём угадывала, что в муже происходят недобрые перемены.

– Дорогой, давай съездим на Святую землю, - однажды предложила она. – Говорят, люди оттуда возвращаются совсем другими. Вон моя подруга – Катька, четыре года не могла нормальную работу найти, а когда с мужем слетала в Израиль, так ей на следующий день позвонили.

Богдан колебался. Поначалу он было согласился на поездку, но слыша с какой щепетильностью Люба говорит о том, сколько будет стоить то-то и то-то, видя, как она выбирает гостиницы и экскурсионные туры на сайтах, отказался.

«В бытовуху, бытовуху перевели, – возмущался наедине с собой Богдан. – Не в том направлении веруют».

Он не знал в чём истинная вера, и предполагал, что никогда не дойдёт до истины, поскольку думал, что это удел возвышенных, просветлённых людей, однако какое-то смутное стремление хоть вскользь прикоснуться к истине и переменить свою жизнь, понять, во имя чего жить, имело место быть. Как-то бессонной ночью Богдана осенила мысль, что он даже встал с постели и долго стоял у окна, глядя на серебрящуюся в небе луну.

На следующий день после работы он заехал на кладбище. Было тихо, покойно, и не верилось, что в каких-то ста метрах кипит городская жизнь. Долго искал могилу отца. Нашёл – это был неприметный, поросший колким бурьяном холмик с торчащим выгоревшим на солнце деревянным крестом.

«За столько лет даже памятник нормальный не поставил», – подумал Богдан.

Вдруг горло сжал спазм, в груди начались частые толчки, а из глаз покатились слёзы.

– Папка, любимый, как ты жил? – сквозь слёзы произнёс сын, опускаясь на колени, запуская руки в колкий бурьян и ложась широкой грудью на холодный холмик. – Любимый мой, я совсем один, как и ты… Прости меня, прости. Ты бы помог мне, ты бы объяснил, объяснил. Любимый мой, папка…

Впервые в жизни Богдан говорил эти тёплые, запоздалые слова, словно не он говорил, а нечто неосязаемое, что теперь просочилось наружу сквозь коросту ложного престижа, сытого самодовольства, как первоцвет из холодной земли.

Спустя несколько дней на могиле бригада установила надгробие, вкопали лавочку. Когда рабочие, получив деньги, ушли, Богдан сидел на лавочке и задумчиво глядел на годы жизни отца, на чёрточку между датами.

– Надо жить, жить, – сказал он и неслышно направился к открытым настежь покосившимся воротам.