Ирина РАКША. Три завета от чудо-поэта

О Юрии Казакове. Дневниковая проза / На фото: Москва. Кремль. Георгиевский зал. Съезд Союза Писателей СССР. Делегаты: Виктор Лихоносов, Юрий Казаков, Ирина Ракша

К сожалению, наступили времена, когда один за другим уходят мои ровесники. Мои друзья «шестидесятники», близкие и далёкие. И среди них немало блестящих талантов. В прозе, поэзии, музыке... А на днях мне позвонил по домашнему телефону Сергей Шаргунов. Он уже из нового поколения. Главный редактор журнала «Юность», где я печаталась тоже с юности, когда там редактором был основатель журнала Валентин Катаев. Потом прозаик Борис Полевой (Кампов). Помните его «Повесть о настоящем человеке»? А нынешний редактор Сергей неожиданно спросил меня о моей дружбе с Казаковым – блестящем писателе-«шестидесятнике». Признаюсь, я не очень хотела приглашать Сергея для интервью к себе домой. В моём возрасте встречать гостей уже хлопотно. А потому согласилась на телефонное интервью. И два дня подряд чуть ли не по часу я отвечала на его вопросы. А поведать мне было о чём. От внешнего вида Юры до его биографии, и свойств характера. О его дружбах-недружбах, его любовях-нелюбовях.

И вот эта неожиданная беседа навеяла воспоминания о годах полувековой давности. Сподвигла меня к острой работе памяти. И она заработала.

...Дело в том, что в России не только в XIX веке, но ещё и до Пушкина, существовала такая традиция – заводить в дворянских, купеческих или иных культурных домах семейные альбомы. Во времена отсутствия телеграфа и телефона, интернета и смартфона, дорогие гости в праздники могли записывать в эти альбомы свои чувства к хозяевам. Мадригалы, поздравления, пожелания. В стихах и прозе. И даже в рисунках, набросках. Конечно, переворот 1917-го года (большевистская революция) сломала эту традицию, как и многое другое. Однако, уцелевшая нерасстрелянная интеллигенция из традиций кое-что сохранила. Вот и моя мама (уже после Отечественной войны) мне, первокласснице, подарила такой альбомчик для тёплых пожеланий от подружек. Каждую страничку этого картонного альбомчика я с радостью украсила по углам «переводными» картинками. Голубками, цветками, бантиками. А посередине листа одноклассницы стали старательно выводить лиловыми чернилами свои стишки к праздникам и к дням рождения: «Ира роза, Ира цвет, Ира одуванчик. / Ира, я тебя люблю, только я не мальчик. 2 класс «Г». Неля Токаева». Или: «Вы прелестны словно роза, / Только разница одна: / Роза вянет от мороза, / Ваша прелесть никогда». Этот трогательный, детски-наивный альбомчик я храню до сих пор.

И вот в продолжение этой традиции уже в 1964 году я получила в подарок от художника Славы Россохина, нашего семейного друга, новый альбом. Уже серьёзный, не купленный в «Культтоварах», а мастерски сделанный им самим (т.е. бесценной ручной работы). На бархатной винно-красного цвета обложке (это пола старого халата его мамы) блестит выпуклый бронзовый профиль моего любимого Гоголя (ручная чеканка автора). И вот ныне я с трудом отыскала этот альбом в домашнем архиве. Как же давно я не видела этот чудо-раритет и этого Гоголя! И сейчас держу его в руках. Альбом полон разноцветных записей и рисунков на каждой странице. Листаю.

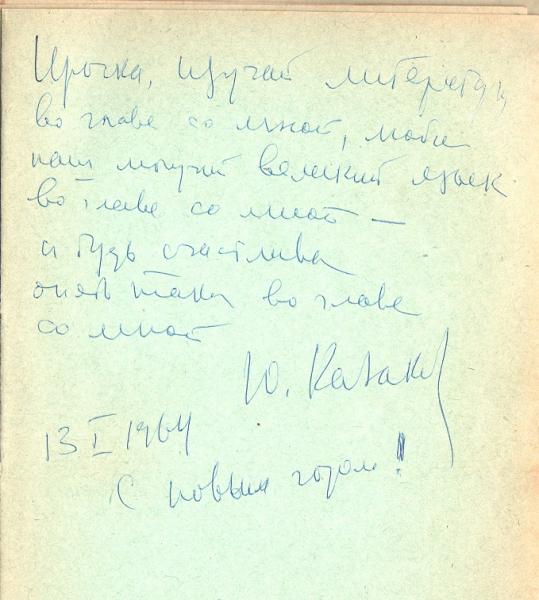

На первой странице аккуратист Слава красиво на уголке написал тушью: «Я пишу первый! Пишу в знак великого уважения и преклонения перед человеческими и литературными дарованиями и качествами Ирины. Славка Россохин 10/I – 1964». Боже! Как же давно это было!.. Переворачиваю страницу, и вижу подпись «Ю. Казаков» 13. I. 1964.

Ну да, конечно. Мы как раз всей нашей компанией (тогда слова «тусовка» не было) праздновали «Старый Новый год». Гостей в квартиру набивалось полно (ВГИКовцы, художники, киношники, писатели). На столе стопками масляные Юрины фирменные блины. Ешь до отвала. (А всего-то из одного пакета муки.) Винегрет, селёдка, а выпить – кто что принесёт. Славка обычно приносил в бутылке своё самодельное вино. Из дешевого рыночного осыпавшегося винограда. Шум, разговоры, музыка. На дисках чёрных пластинок – модные тогда твисты, громко поёт краковский хор – «Филипинки». Танго, фокстроты. Наш старый бабушкин «циммерман» до утра гремел и не закрывался. Ах, как мы любили шутить. «У пианино я и моя Маша». Приглашали и рассерженных шумом соседей. А гитары Вовы Шевцика и Вити Вучетича звучали как у Челентано и Кутуньо. А наш семейный друг, прозаик Казаков, уже известный тогда и самый старший средь нас, не танцевал. Сидит за столом ко всем спиной, закинув ногу на ногу, задумчиво курит. И я, хозяйка дома, для развлечения подаю ему этот альбом с бронзовым Гоголем. «Юр. Напиши что-нибудь. С Новым годом». И я, веселясь и танцуя, (а танцевать я любила) даже не видела, что и как он там писал у себя на колене...

Надо сказать, что и потом, позже лишь бегло пробежав взглядом по его строчкам, я не очень-то заострила на них внимание. Ну, обычное поздравление, совет как совет. После него в альбом писали ещё многие, и интересно. Художники, поэты, киношники. Многие наши друзья в разные годы сочиняли там разные разности. И в шутку, и всерьёз. Стихи, проза, рисунки.

...А пока я вам покажу, что тогда за столом написал мне Казаков Юрий: «Ирочка, изучай литературу во главе со мной. Люби наш могучий великий язык во главе со мной. И будь счастлива опять-таки во главе со мной. Ю. Казаков. 13.I.1964. С Новым годом!»

На фото: Автограф Юрия Казакова в альбоме Ирины Ракши

Вот такие три воистину важных завета от чудо-поэта.

Вот что он заповедал мне на всю оставшуюся жизнь... Изучай!.. Люби!.. И наконец – будь!.. Будь счастлива.

И вот сегодня я, как потрясённая школьница, хочу подробно разобрать этот на редкость мудрый автограф. Написанный будто бы невзначай. (Но у мастеров «невзначай» не бывает.)

Мне очень приятно и ценно, что Юра письменно назвал меня ласково «Ирочка». А не как обычно Ира или Ирина, а именно нежно – Ирочка. И для него я такой навсегда и осталась.

А вот первый его завет. Он звучит как постулат: «Изучай литературу...» (Это главное, первейшее. Ибо это – по-Евангельски – Слово.) Но далее. Изучай, но не просто, а «Во главе со мной». Судя по этой фразе, Юра не просто ощущал, а прекрасно понимал свою высокую роль, своё значение в литературе. Но более того, предлагал и мне серьёзней и глубже её изучать. Но не просто так, а именно с ним во главе. С ним, посвятившим, целиком отдавшим себя этой литературе. Он и мне предлагал изучать эту трудную работу. Искать слово как композитор ищет единственно верную ноту. По очереди, (одну за другой), нажимая на клавиши. К примеру, так же как именно об этом писала и Марина Цветаева в статье «Искусство при свете совести»: «Не то... не то... не то»... И вдруг возглас радости: «Это!» Вот так и в прозе Казакова нет ни одного ничтожного, случайного слова. Все в десятку. Всё по высшему классу. И все его рассказы тонки и изящны. Это видно и по названиям. «Вон бежит собака», «Звон брегета», «Голубое и зелёное». Писательский глаз Казакова очень чуток. Часто кинематографичен. Вот в объективе план общий, вот средний, вот крупный, (словно наезд камеры на зрачок героя). А слово максимально богато (выше некуда). И звук, и смысл, и аромат. А ведь там по сюжету ничего особенного не происходит. «Вон бежит собака». Просто один горожанин наконец-то едет ночным автобусом из города на выходные, отдохнуть. На вожделенное место рыбалки. Рядом на сиденье оказалась девушка, просто случайный попутчик, которой ехать в своё село ещё дальше, чем герою. Просто несколько случайных фраз брошены друг другу. Просто при краткой остановке автобуса несколько взаимных взглядов и слов. И вдруг герой видит вдали собаку, куда-то уныло бегущую по шоссе. Опять ничего особенного. Просто бежит собака. И неизвестно куда, к радости или к горю. Рожать или умирать. Но как много автор вкладывает в этот контрапункт. В эти три слова «вон бежит собака». Герой остаётся рыбачить, автобус увозит попутчицу вдаль. Навсегда. Но сколько острых чувств, состраданий возникает в душе читателя. А может эта встреча была не случайной? Может это была судьба?.. Может... Может...

А в другом рассказе – просто берег неширокой реки и в ночном белом тумане стога ароматного сена свежескошенного. Они словно плывут сквозь этот туман. А по тихой воде реки скользит лодка и сонные бакенщики зажигают на реке для людей огни редких бакенов. Путеводных бакенов.

Конечно, неблагодарное это дело своими словами передавать чудо-прозу большого мастера. Но я не в силах удержаться. Вот ещё маленькая новелла «На полустанке». Какие безукоризненно точные образы. Какие слова. Диалог двух расстающихся молодых людей, ждущих проходящего поезда. Он, успешный самодовольный спортсмен навсегда уезжает в город. Она навсегда остаётся на этом глухом полустанке. И каждое слово текста многоценно, незаменимо. И ведь ни одной проходной мысли. «В лоб». Ни одного случайного слова. Воистину, чудо искусства.

А вот второй Юрин завет-постулат: «Люби наш могучий великий язык во главе со мной». И как же не любить этот великий язык и заветы мудреца. Ведь в каждом его рассказе не только мастерство, но и любовь и любящая душа. А ещё Дух, который, как известно, дышит, где хочет. И когда читаешь эту прозу – в тебя вселяется этот Дух. Слово – драгоценнейший Божий дар и Казаков им владел, обладал. И с любовью сеял разумное, доброе, вечное.

Помню, как однажды Юра, прочитав мою книгу, учил меня правильно строить композицию. С чего начинать и чем кончать. А строить надо рассказ как мост через реку. Начинать надо сильно, чтоб сразу зацепить читателя за душу. И заканчивать сильно, Крепить прочно, как мост перекинутый на другой берег. Хотя середина может и провисать. А под мостом пусть течёт себе река жизни.

...Смотрю на казаковский автограф в моём альбоме. На его красивый почерк отличника. Читаю третий, последний его завет: «И будь счастлива опять-таки во главе со мной». Завет очень личный. И обращён только ко мне. Юра смело впрямую объясняется мне в любви. Больше того, даже как бы предлагает мне «руку и сердце». И всё это он пишет под старый Новый 1964 год на Преображенке в тесной квартирке нашей хрущобы. При шуме музыки, разговоров и танцев. И делает это почти между прочим, деликатно, зная, что сейчас мне не до чтения. Что рядом мой муж-художник, с которым я счастлива. И он, Казаков, никак не может его заменить. Подарить мне нужное счастье. Ни сейчас, ни потом.

А мы отчаянно молодые. Всем по 20-30 лет. Энергия бьёт через край. И под музыку твистов даже кажется, что вся жизнь ещё впереди, и все мы бессмертны.

Что же касается Юриных женщин, я думаю, с ними Казакову не очень везло. И не потому, что они его как-то не видели, не замечали. Внешне он был совсем неплох. Высокий, крупный мужчина, хотя грузный и мешковатый. И голова лысая, как страусово яйцо. Скорее, это он женщин не замечал. В него влюблялись многие девушки – студентки Литинститута. Например, поэтесса Лариса Румарчук или Галя Арбузова (родственница семьи Паустовских и семьи Арбузовых). Но особенно – талантливая поэтесса Тамара Жирмунская.

Они все трое были одарены и хороши собой. (В Литинституте в мастерской Михаила Светлова бездарных не было). И, кстати, все трое в общежитии Переделкино они были гостями на моей свадьбе. И не просто гостями. А помогали и участвовали во всём. К стенам отодвигали кровати, сдвигали принесённые от соседей столы. Накрывали их, за неимением скатертей, простынями. Варили и мелко резали в эмалированные тазы свеклу, картошку, солёные огурцы – вечный закусочный винегрет. Этому случаю Румарчук в своих дневниках даже уделила несколько строк. А вот Тома Жирмунская любила уже популярного Юру самозабвенно. Горячо и наивно, по-девичьи. Порой до глупости. До писем в стихах и анонимных записочек. До ожидания его у подъезда и на перекрёстках. Но он почему-то не видел её. Избегал. Но несмотря на эти несовпадения, позже Тамара всё-таки вышла замуж. И родила удачную дочку – копию мамы. И даже позже эмигрировала с семьёй на Запад. Хотя, похлебав за границей лиха, вскоре вернулась в Советский Союз. (Тогда эмиграция была редкостью.) И помню, как искренне и горячо она публично каялась в ЦДЛ за этот поступок.

И Казаков тоже женился, и, кстати, тоже на Тамаре, родом, кажется, из Минска. И жена Тамара родила-таки Юре сыночка, Алёшу. А гениальный отец посвятил сыну один из блестящих, хрустальных своих рассказов «Во сне ты горько плакал». Думаю, это одна из вершин искусства прозы. Я не буду рассуждать о стилистике и поэтике этого рассказа. На то есть учёные «веды». То есть литературоведы. Об этом рассказе, да и вообще о творчестве Казакова ими написана масса статей и диссертаций. Защищено множество степене́й, кандидатских и докторских. Я же скромно пишу здесь лишь о своём личном. Это эскиз, набросок, контур. Это моя дневниковая проза. И я благодарю Бога, что сохранился мой мемориальный альбом с этой бесценной записью мастера.

60-е–80-е годы ХХ века были годами нашей плотной дружбы и встреч. И в Москве на Преображенке, и в полуподвальной мастерской моего мужа-художника на улице Короленко, 8, и в клубе ЦДЛ, и в Домах творчества писателей Малеевка, Переделкино, и на его личной даче в Абрамцево. Но особенно помню посиделки на нашей крохотной кухне на Преображенке. От Юриной новой квартиры, что на Стромынке, (которую ему и его маме бесплатно дал Литфонд) до нашей двушки-хрущобы в пятиэтажке было всего три трамвайные остановки. Но Казаков обычно приходил к нам пешком (может, экономя на трамвайном билете?) по мосту через нашу узкую и любимую речку Яузу. Чаще приходил к обеду или к ужину. Горячая еда в моём доме была всегда. Я старалась для семьи приготовить что-то вкусненькое. Для мужа, для дочки Анечки. Да ещё и пёс был Дик, эрдель-терьер, любимый Дикуля. И это, не считая вечных и тоже любимых кошек. А Юра Казаков со своей мамой Устиньей частенько жил впроголодь. Она – старая тётя в светлом как староверка платочке, с седыми усиками над верхней губой, готовить тоже, конечно, умела, но не было из чего. Скупой её сын то денег давал маловато, то забывал вовремя сходить за продуктами. (Он всё копил на покупку дорогой дачи в Абрамцево). О скупости Казакова в ЦДЛ и вообще в писательских кругах ходили легенды. Но часто это были фантазии, анекдоты или просто злословие. Коллеги ему – большому таланту – завидовали. А у меня дома (где Юру всегда любили) за моими обедами, а чаще ужинами, мы засиживались подолгу. Порой за полночь.

А однажды Юрин приход был отмечен чем-то особенным. Мы как всегда ужинали на нашей маленькой кухне, где газовую плиту можно было зажечь, не вставая с табуретки. Казаков сидел в самом углу, а мой муж ближе ко мне и к плите. И я даже не раз шутила: «Ну вот, я опять между двух Юр. Можно новое желание загадывать. А какое? – не скажу. А то не сбудется».

И тут Казаков неожиданно отодвинул тарелку с пюре и котлетой и сказал: «А моё желание как раз сбылось, хотя я, собственно, этого особо и не ждал. Так всё как-то само собой получилось». И он положил на середину стола рядом с хлебницей чёрную бархатную коробочку, размером с ладонь, похожую на ювелирный футляр.

Мы с мужем с любопытством замерли. Я спросила:

– Что это?

– А ты посмотри, – пробубнил Казаков.

У него были проблемы с речью. Он всегда говорил глухо и даже чуть заикаясь. Я осторожно взяла футляр, нажала на кнопочку, и крышка сама распахнулась. Передо мной в мягком бархатном углублении сияла золотом круглая большая медаль. Пригляделась. Неужели это Данте? И глазам не поверила. Неужели это профиль великого итальянца, поэта Данте Алигьери? С лавровым венком на голове, горбоносый гений Средневековья. Философ, мыслитель, вобравший в свою «Божественную комедию» вопросы и ответы всех времён и народов. И я держу эту медаль в руках. Мы с мужем поочередно разглядываем её, поражённо молчим. Думаем. Где Италия с её чудо-Флоренцией, и где наша Преображенка, где мы сейчас сидим на кухне втроём?

А Казаков говорит:

– Да вот, наградили. Сам не ожидал. Оказывается это «За вклад в мировую прозу». – Он вздохнул. – А перевели-то всего ничего. Всего-то одну книжку рассказов.

Я спрашиваю:

– А каких?

– Да разных. Переводчик обещал прислать, тогда покажу.

И мой муж обрадовано:

– Ну так это ж, ребята, не «хухры-мухры». Это ж наш русский вклад в мировую культуру. Придётся мне, Юрка, писать твой лауреатский портрет. А тебе придётся позировать. И умыться изволь «под большое декольте». Только это ж надо обмыть, – и пошёл в столовую за бокалами и бутылкой крымской «Массандры», которую всегда держал про запас. И в которой знал толк.

А вернувшись, смеясь, добавил:

– Ну что? Сообразим на троих?

И Казаков тоже радостно рассмеялся, и придвинул к себе ближе закуску, тарелку с котлетой. Он всегда ел красиво, много и с аппетитом.

Но переведённой итальянской книги Казакова я так и не увидела. И Юра, кажется, даже не побывал в Италии. А вот во Франции как раз побывал. С делегацией советских писателей. Но не просто во Франции, а на Лазурном берегу у самого́ знаменитого художника Марка Шагала.

Но тот, как всем известно, исконно наш, родом из вековечного города Витебска, где сегодня, да и ежегодно, проводят фестиваль русской культуры «Славянский базар». И помнится, Казаков на той же кухне рассказывал нам с мужем об этой поездке. О богатом имении Шагала. И хотя Юру Ракшу интересовала, конечно, мастерская, картины, но Казаков рассказывал о поразившем его запаснике. Где холсты большие и малые представали перед зрителем с нажатием кнопки. Они поочерёдно туда-сюда выкатывались на колёсиках из ячеек. Но более всего Казакова поразили даже не запасники, не мастерская, а большая бухгалтерия Марка Шагала, похожая на машинное бюро. Где множество бухгалтеров (или кассиров) на множестве новомодных аппаратов считали расходы, а главное, доходы знаменитого гения живописи. А сам Шагал по этому поводу только посмеивался: «Мне то и дело присылают фотокопии разных моих картин. Просят расписаться, удостоверить подлинность. А я порой смотрю, смотрю и сам не знаю, моя это работа или чья-нибудь копия. Подписывать – не подписывать? Признать – не признать? Порой распишусь, порой нет». Казаков смотрит на нас с испугом. «Представляете? А ведь где-то за рубежами у людей судьбы рушатся из-за одной его подписи, миллионные счета горят в банках».

Мы с Юрой этого не представляли. Хотя всё-таки представляли, как Шагал рассматривает на ладони присланную на подпись фотографию.

А ещё Казаков рассказывал, как Шагал с радостью показывал русским гостям свою столовую «а-ля рус», в которой всегда принимал заморских гостей. Но столовая была не очень-то а-ля рус. И длинный стол был не под белой скатертью. А был из длинного каменного монолита. Каменный стол. В конце которого стоял на серебряном подносе большой самовар, возможно, приобретённый ещё в России. И не просто пузатый, а сияющий и фигурный. Рядом с которым, очевидно, всегда и восседал хозяин. Вот что так особенно глубоко тронуло Казакова во Франции.

И после таких потрясающих, даже ошеломительных рассказов (в те годы никто из нас и помыслить не мог побывать в Париже) Юра возвращался к себе домой на Стромынку пешком. Даже пропускал мимо последний гремящий трамвай. Удаляясь, он одиноко, неспешно шагал в ночи сквозь пустынную Преображенскую площадь. Шёл мимо кинотеатра «Орион» и дальше под горку на мост, под которым на ленивой воде Яузы сонно качалась луна. И мне сегодня почему-то вспомнился Гена Шпаликов, его пронзительный стих: «Людей теряют только раз, / И след, теряя, не находят, / А человек гостит у вас, / Прощается и в ночь уходит. / А если он уходит днем, / Он все равно от вас уходит. / Давай сейчас его вернем, / Пока он площадь переходит. / Немедленно его вернем, / Поговорим и стол накроем. / Весь дом вверх дном перевернём / И праздник для него устроим».

Среди наших сверстников мы с Юрой одни из первых купили нашу кооперативную двушку. И потому к нам вечно съезжались друзья из общежития. Но как-то раз Казаков вдруг неожиданно пригласил нас встретить очередной Новый год у него на даче. Он как раз недавно купил дорогую дачу в знаменитом Абрамцево. Среди соснового леса, рядом с его приятелем, тоже прозаиком Димой Голубковым. И деньги на дачу копил много лет с больших советских гонораров. И мы с мужем, поразмыслив, решили, а почему бы и нет? И вот, зная Казаковскую скупость, накупили всякой еды, вина и даже ящик пива. И поехали на нашей «копейке» к нему по Ярославке почти на сотый километр.

Зимой темнеет рано и сквозь стволы сосен было видно – во всех дачах горят окна, весело мигают новогодние ёлочные огни. Юрин участок мы нашли быстро. Дача действительно была красивая, добротная. Но ограда штакетника и калитка грустно торчали из сугробов. (Видно, давно тут никто не ходил). И участок от калитки до дома был завален снегами. И в окнах дачи – ни огонька. Мы с мужем переглянулись: ничего себе Новый год. И всё-таки, утопая в сугробах, друг за другом побрели к дверям. Но ни на звонки, ни на стуки никто долго не отзывался. Наконец, за дверями зашевелилась живая душа. Прозвучал глухой женский голос: «Ктой-то там?» «Тётя Устинья, это мы из Москвы. В гости к Юре. Он приглашал».

В ответ с недовольством послышалось: «Какие гости? Он спит уже». «Как спит?! Скоро же Новый год!» – воскликнули мы почти одновременно. За дверью опять тишина. Пришлось снова стучать. И только потом загремели замок, задвижка, цепочка. И в темноте мы увидели светлый заспанный лик Казакова. «Ребята, это вы что ли? Ну молодцы, что приехали! Заходите». – И пробурчал: «А я думал Новый год завтра». Что ж, гений имеет право быть рассеянным.

В просторной дачной кухне я сразу зажгла свет. Прошлась по комнатам. Дача и правда была просторная, но неухоженная, полупустая. (А, собственно, зачем писателю лишняя мебель?) И я, ощущая праздник, стала во всех комнатах включать свет. А вот и его кабинет. На подоконнике заметила маленькую, блестящую иконку Богоматери, которая опиралась о стекло. А на школьном письменном столике – новая пишущая машинка «Консул», какие продавали тогда писателям в спецмагазине на Кузнецком и только по членским билетам. И в каретку машинки был заправлен какой-то уже частично напечатанный на странице текст. (Мелькнуло, интересно, что за рассказ начал писать хозяин?)

Из машины мы с мужем приволокли на дачу всё съестное. Снедь и выпивку. А Казаков спросил у матери: «Мам, а где наша рыба-то?» «Какая, Юр, рыба?» «Ну та, большая, что привезли ребята с севера?» «А ту я же сварила. Ещё в понедельник. И съели вчера. Правда супу ещё там немного осталось». «Что, всю съели что ль?» «Нет, не всю», – ответила мать и, раскрыв форточку, достала из-за окна подвешенную в авоське большую кетовую головизну. «Ну вот, я же говорил. – Обрадовался хозяин. – Тут еды ещё на целый полк хватит».

Вот так в Абрамцево у нас и начался тот памятный Новый год.

...Иногда Казаков приходил на Преображенку с друзьями. Например, с Димой Голубковым, своим соседом по даче и по участку. Или с Жорой Семёновым. (Не путать писателя с однофамильцем-сценаристом Юлианом Семёновым (Ляндрес), фильм «Семнадцать мгновений весны»).

Прозаик Жора, шумный, самоуверенный, завистливый мужик старался во всём подражать знаменитому другу. И в жизни, и особенно в творчестве. И даже в поведении. Он писал неплохие рассказы. Но подняться до уровня Казакова не хватало Божьего дара. Оба они, и Жора Семёнов, и Голубков Дима, чтобы летом ездить с Казаковым на охоту на Север (да и на рыбалку) даже купили дорогие охотничьи ружья и походное снаряженье, и множество дроби, патронов. И порой они вместе месяцами пропадали то в охотхозяйствах Архангельской области, то в Коми, то в лесах и на реках под Вологдой. А потом уже зимой писали об этом «вкусные» охотничьи рассказы. Но ни у кого из-под пера не появилось такой чудо-прозы как «Арктур – гончий пес», «Тедди», «На охоте» и прочее.

Когда Юра приходил к нам с Голубковым, в нашей двушке становилось словно бы тесно. Оба были высокие, широкоплечие, матёрые. Хотя очень разные. Казаков неспешный, полноватый, как бы тяжелый. Дима живой, изящный, сложенный как бог. Он влюблено смотрел Казакову в рот, и был ему по-сыновьи послушен.

Все наши встречи и разговоры о литературе обычно сводились к горячим спорам, почти скандалам, об охоте. Я всю жизнь ярый противник охоты и тому, что с ней связано. Буквально из себя выходила, когда Казаков или особенно Жора Семёнов с восторгом начинали вспоминать какие-то удачные эпизоды своих летних бдений. Но все они и курьёзные, и смешные, всегда кончались смертельным для животного или птицы выстрелом. И тут я закипала. Возмущалась. Ну как, например, может радовать глухариная охота на току? Как поджидать часами любовных песен глухарей перед их подружками, серо-невзрачными курочками, сидящими поодаль по кустам? А в эти моменты хитрый охотник-убийца, прячась за стволами, перебегает всё ближе и ближе к этим честным турнирам глухариной любви, чтобы их пристрелить. (Ведь потому птицу и назвали глухарём, что во время любовной песни его красные щёчки перекрывают слух и он кроме себя ничего не слышит). И не стыдно ли человеку, не подло ли в момент этого наивысшего чувства так безбожно стрелять в любящее сердечко? Рвущееся продолжить свой род?.. Слышать всё это мне было трудно. Что это, что? Разве это победа? Обмануть глухую птицу?.. Ты, Жора, в природе грешишь, хитришь, убиваешь. И при этом ещё смеёшься, ликуешь. И даже не каешься... И я опять закипала как чайник. Не могла слышать этих увлечённых бесед о вековечности древней охоты. Об охотничьих чудо-фресках в испанских пещерах.

Или на стенах египетских пирамид. Не терпела, как мне казалось, «дешёвых» напоминаний о великом Хемингуэе, рыбаке и охотнике. О его «Старике и море» и о «В снегах Килиманджаро». А гости, конечно, поминали о «золотой прозе» прошлого дворянского века. Которой просто не было бы без таких заядлых охотников как Толстой и Некрасов, Гончаров и Тургенев. Эти аргументы мужикам казались неоспоримыми...

Однако и на это я восставала. В те давние времена, когда жрать было нечего (жизнь или смерть) и мужик с рогатиной смело шел на медведя – это одно. А теперь, когда человек в поте лица сполна растит себе скот для еды, как хлеб на полях – это другое. К тому же и магазины полны... Но гости упрямо мне возражали. И Казаков первый, (Голубков больше помалкивал). А как же встреча с природой? А отдых, а шум листвы, а красота?.. Но я в ответ почти кричала. Для такой встречи купи себе фотоаппарат, а не ружьё. И снимай себе на здоровье. И люби и природу, и красоту... Был у меня и ещё аргумент. Когда было на всю округу лишь одно ружьё у дворянина-помещика, и он иногда шёл в собственный лес, битком набитый зверем, это можно понять. А сегодня, когда любая шпана, любой подросток может купить ружьё и бить во всё живое – это уже преступно...

И вообще, (я просто кипела), какое может быть удовольствие от вида смерти и крови? От агонии живого и слабого?.. Я даже грубила: «Что б вечерком у костра на халяву пожрать и потом [акт дефекации]?»

И вот тут гости мои сникали. Особенно Голубков. А я поскорее варила крепкий кофе, чтоб успокоиться, поговорить совсем о другом.

«А знаешь, Ирин, – менял тему и Казаков, – ведь наш Димон не охотник. Он художник. И стихи хорошие пишет, настоящую лирику. Он отличный поэт». Но я стихов его не знала и не читала. А Голубков сидел отрешённо, словно оглох. И наконец сказал: «Кстати, я тут принёс вам, Ирин, кое-что почитать. Историческое. Возможно почеркаете на досуге на своё усмотрение. Скажете, что так, что не так. Я вам доверяю».

(Эту идиому я запомнила на всю остальную жизнь.)

И Дима оставил мне третий, почти слепой, экземпляр повести «Волоком по Ламе» (Волоколамск). Напечатанный на машинке под копирку. Ибо издательства брали тогда в работу только первый, яркий читабельный экземпляр.

…Однажды в дверь нашей квартиры в пятиэтажке раздался резкий звонок. (Я не люблю незваных гостей и таких звонков в дверь). Но почему-то на этот раз дверь открыла. За порогом с мрачным выражением лица стояла высокая, смуглая симпатичная брюнетка. Она буквально ела меня глазами. Сказала:

«Так вот, оказывается, где вы собираетесь?.. Пятый этаж и без лифта» – и смело вошла, отстраняя меня плечом.

«Я Фира Голубкова. Надеюсь, вам знакома эта фамилия?»

Я не ответила. А гостья уверенно прошла в прихожую. Сперва осмотрела вещи на вешалке. Мельком заглянула в кухню, потом в спальню, где спала моя дочь-малышка. И по-хозяйски протопала мимо меня в большую комнату. И я услышала: «Ну, так я и думала, конечно, муж-художник. И портретов полно... А ведь мой Голубков тоже художник. Не только писатель. А вот меня никогда не рисует. Ни одного портрета. Они с Казаковым вечно одни куда-то ездят. И меня не берут», – помолчала. «Ну теперь я хоть адрес ваш знаю». И она уже горделиво и важно прошла мимо меня на площадку. И её каблуки дробно, звонко застучали вниз по ступеням узкой лестницы. И этот злой стук эхом повторялся на пятом моём этаже. Я стояла по-прежнему молча, ошеломлённо. И не сразу заперла дверь. Так вот, значит, какая жена у Дмитрия Голубкова. Что ж, как говорится, вот и познакомились.

...Юрий Казаков был очень музыкален, любил, когда на Пребраженке звучал наш «Циммерманн». Я играла неважно, но легко «читала с листа» и аккомпанировала. А вот мой Юра пел прекрасно. Густой баритон красивого мягкого тембра. Часто по просьбам гостей солировал. «Гори, гори, моя звезда. Заезда любви приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда-а…» И, стоя у пианино, смотрел на меня. На этих вечеринках всегда звучали старинные русские романсы. Глинка, Бородин, Харито, Мусоргский. А порой из озорства мы включали ещё и частушки. Кто что помнил или вспомнил: «Нынче знает полсела, / Что я Кольеньке дала / Пару раз по морде рыжей, / Потому что он бесстыжий». Или вот эта: «Я и Люська – под луной. / Люська – девка в теле. / Тьфу ты, нас зовут домой. / Снова не успели». И песни пели, конечно, разные. Особенно любили проникновенные военных лет. Ведь мы и сами были из поколения «дети войны». И тогда Казаков, сидя в кресле возле балкона с потухшей сигаретой, чуть не плакал. Весь обращался в музыку, в слух. Прикрыв глаза, буквально растворялся и млел. И потом не сразу возвращался к застолью.

...А ещё он был отличным тонким искусствоведом. И в очередной своей поездке на Север случайно узнал, вернее, познал и полюбил историю великого художника-примитивиста Тыка Вылки. Ненца по национальности. Который родился в 1886 году на Новой Земле на стойбище в чуме среди льдов и снегов. А такие слова и такие понятия как: остров Вайгач, собачьи упряжки, следы зверей на снегу – песцов, белых медведей, фиорды на Карском море, мыс Желания и Крестовая долина – были его азбукой, были судьбой... Когда в СССР во время атомных испытаний ему с семьёй, спасаясь от гибельной радиации, пришлось выехать из родных кочевий на материк (как и многим жителям Новой Земли), в область и в город Архангельск, это было просто мучительно. Позже за многие годы он так и не привык к городской жизни, к её укладу. Его знаменитая живопись, рисунки и акварели достались Архангельскому музею. А сам художник в 1960 году скончался и был похоронен семьёй и властями на Архангельском кладбище.

А вот что в те годы написал о нём поэт Евгений Евтушенко: «И я восславлю Тыко Вылку! / Пускай он ложку или вилку / Держать как надо не умел – / Зато он кисть держал как надо. / Зато себя держал как надо! / Вот редкость – гордость он имел!»

А позже книгу о Вылке с названием «И родился я на Новой Земле» написал Казаков.

...В тот грустный для меня осенний вечер в ЦДЛ неожиданно появился уже подвыпивший Юра. Он ходил с портфелем, набитым книгами, по нашему расписному кафе. В шуме обычного трёпа, споров под бутерброды и чоканье рюмками он бродил от столика к столику, от компании к компании и предлагал купить его новую книгу. Она стоила всего рубль сорок. (Так же как рюмка водки). Юра только что получил из типографии авторские бесплатные экземпляры... Пятьдесят штук. Неделю назад он принес нам её на Преображенку в подарок. Словно свежий горячий блин со сковородки. Мы с мужем поздравляли его, конечно. Маленько обмыли. И автор нежно подписал нам эту книгу ровным, красивым почерком отличника. А мой Юра в ответ даже подарил ему свой карандашный рисунок на ватмане. Подготовительный набросок – к будущему портрету Казакова, уже на холсте и маслом.

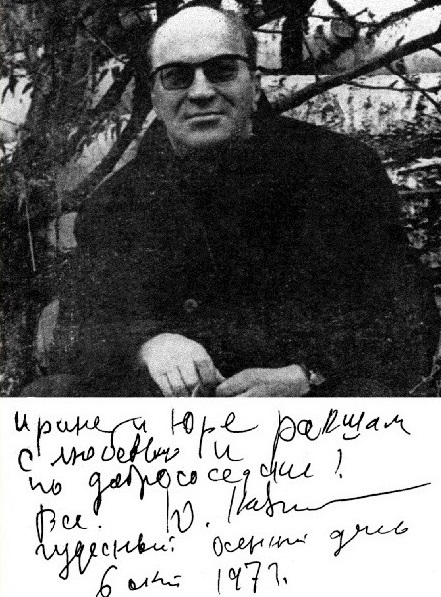

И вот в ЦДЛ Казаков подошёл к нашему столику и вдруг, встретившись со мной взглядом, смутился. От неожиданности. Но ненадолго. Увидел, как я полезла в сумочку за деньгами, достал свою очередную книгу. И раскрыв её на краю стола, подписал пьяным, корявым почерком: «Ирине и Юре Ракшам с любовью и по добрососедски. Всё! Ю. Казаков. Чудесный осенний день. 6 октября 1977». А взяв деньги, тяжелой неровной походкой снова пошёл за стойку к буфетчице Мусе. И, как и прежде, гордо выложил перед ней эти 1 р. 40 коп. И она ровно на эту сумму налила ему рюмку «Столичной». Он сразу же, не закусывая, опрокинул её и вернулся в зал к столикам, чтобы опять заняться торговлей... Я подавленно видела, как от рюмки к рюмке его лицо краснеет болезненно. Понимала, что и давление крови опасно растёт, и опасно пульс учащается. Юра всегда был человеком не очень здоровым.

И я, наблюдая всё это с душевной болью, состраданием и стыдом, понимала, добром такие эксперименты не кончатся…

На фото: Автограф на книге в подарок Ирине Ракше

Долгое время я не могла прочесть повесть Голубкова «Волоком по Ламе». Всё как-то не получалось, всё дела и дела. А однажды в ноябре Казаков приехал ко мне с дачи в Абрамцево. Я сразу даже его не узнала. Глаза за очками заплыли, чёрный, опухший. В какой-то скорби сел молча на кухне на привычное место. И глухо сухими губами сказал: «Знаешь, нашего Дмитрия больше нет. Погасла свечечка». Я застыла в дверях: «То есть как больше нет?». И он, очнувшись, как ото сна, добавил: «А он застрелился».

Я не знала и не могла знать причин всех горестей Дмитрия. Наверно, их знал Казаков. Но как друг по-мужски скрывал.

А тогда за столом, спустя время, стал вяло и неохотно говорить, как всё это страшное произошло...

После очередного скандала с женой, оставшись один, Дима достал своё охотничье дорогое ружьё. Зарядил. Сел к стенке на стул. Неспешно разулся. Упёр ствол ружья в ботинок, а дуло зажал во рт. И поднял ногу к курку. Но тут его, очевидно, стало тошнить. Очень сильно. И стошнило так, что до слёз. Но помедлив, он отдышался, сглотнул слюну, и стал всё повторять. Пальцем ноги старался попасть и нажать на курок. И после очередной попытки раздался выстрел.

А дальше я услыхала от Юры страшное: «И мозги его ползли по стене комками и высыхали... Это я сам уже видел».

Вот так 4 ноября 1972 года окончились земные дни хорошего писателя и художника Дмитрия Голубкова. Светлая ему память!.. Очень глубокие скорбные строки посвятил Казаков другу. В своём проникновенном рассказе «Во сне ты горько плакал».

А рукопись повести «Волоком по Ламе» я до сих пор храню в домашнем архиве.

Тут надо бы ещё кое-что добавить. Связанное с образом Казакова. У меня в шкафу лежит его рассказ «Звон брегета». Экземпляр тоже слепой, еле читаемый. Однажды в пресловутые 90-е я по каким-то делам поехала на своём «Жигулёнке» в Малеевку. (Вернее, сперва в соседнюю Рузу к композитору, который писал тогда к моему фильму музыку. А сельцо Малеевка там рукой подать. Ну я и решила его навестить.)

Стою, не отводя глаз от старинного особняка с колоннами. Это Дом творчества писателей имени Серафимовича. Сколько тысяч творцов великих и невеликих работало в этих стенах. Сколько поколений сменилось за десятилетия. Сколько написано книг. Порой здесь проходили и съезды Союза писателей, и совещания, и разные семинары. Например, двухнедельнй «Семинар молодых талантов», в котором участвовала и я, грешная. Конечно, рядовым членом. А Казаков тогда уже ассистировал ведущим мастерам. Финансировали семинар (где мы, как в раю, вкусно ели-пили, на лыжах бегали, по вечерам смотрели кино и... заседали, конечно. Вслух читали, спорили и горячо обсуждали свои работы) и всё это оплачивали и Литфонд СП, и ЦК комсомола страны. Вот так в СССР воспитывали и берегли молодые таланты. А что за окном сегодня? Лучше уж не смотреть.

Воспоминания мои перед Малеевским особняком накатывали как волны. Ну, а что это там вон лежит в стороне?

В недоумении стою перед небрежной кучей разнообразных книг. Она как египетская пирамида. Оказывается, какой-то богатый коммерческий банк уже купил старинное здание и теперь под свои нужды освобождает все его помещения (кроме ресторана-столовой). Ликвидировал даже библиотеку. Оторопело смотрю на книги. Многие годы писатели дарили их родному дому. И даже с автографами. Лёгкий снежок заметает эту печальную пирамиду. Наклоняюсь, беру небольшую книжку. Перчаткой сметаю снежинки с обложки. Господи!.. Да это же Казаков!.. Полистала страницы. Остановилась на «Содержании». Знакомые всё названия. А вот «Звон брегета». Боже мой! Это же чудесный ранний его рассказ. И написан был именно здесь. И впервые прочитан был на «Семинаре молодых талантов». И горячо обсуждён «литталантами» и вдоль, и поперёк. Написан он в чисто казаковском стиле и духе. Взгляд автора на событие и героев как бы со стороны. И читатель уже как бы соавтор писателя. Да и всё его творчество буквально пронизано любовью к миру. К зелёной травинке, туману, капле дождя, к дыханию жены. К миру прекрасному, и всё-таки бренному. Грешному... Помню, как завистники, соперники (и молодые, и старые) стали сплетничать – мол, автор Бунину подражает. Мол, эпигон. Под Бунина пишет. И поползло, поползло. Со смешочком даже цитировали: «Не делай под Маяковского. / Делай под себя» А мне хотелось спросить: «Ну, а что ж вы-то не пишите, например, под Пушкина или Шекспира?.. Что, не получается?.. Кишка тонка?..» А Казаков категорически избыточно самобытен. Второго такого нет и не будет. (Как, впрочем, и Бунина, и Набокова...)

А «Звон брегета» рассказ печальный. О том, как молодой корнет Михаил Лермонтов, всегда мечтавший встретиться с великим Пушкиным, своим кумиром, наконец однажды, решившись, прибыл на Мойку, 12, к дому поэта. Уже смеркалось, когда корнет издали вдруг увидел, как к высоким парадным дверям подкатили сани и из них кто-то на руках, как ребёнка, вынес еле живое тело. С запрокинутой кудрявой головой и безжизненно повисшей рукой... В этот момент в кармане корнета зазвонили часы, его круглый швейцарский брегет с откидной крышечкой. И всё дальнейшее происходило как бы под тихий звон дорогого брегета.

...Переоценить творчество Казакова нельзя. Его надо изучать и в школах, и в вузах. И его стилистику, и его поэтику, и особенно мысли. И чем раньше, тем лучше. А нынче даже имя его почти забыто. Преступная расточительность! А сколько в нашей истории забыто прочих великих русских! Но это не аргумент забывать и бесценного Казакова. И этим должно заниматься государство... Пускай, конечно, стоит на Арбате Турандот – из сказки итальянца Гоцци, пусть стоит и наш яркий бард мингрел Окуджава. Но славянин Казаков Юрий Павлович – обязательно. С его благодатным творчеством и чудо-заветами: «Люби!.. Изучай!.. Будь!».