Александр НЕСТРУГИН. «У нетающего снега на краю…»

О поэте Николае Дмитриеве

1

Память прихотлива. Казалось бы, ну что ей стоит воротить дорогое тебе минувшее во всей его полноте, с прямо-таки бесценными теперь мелочами-подробностями… Ан нет: мелькнёт что-то обрывчато-расплывчатое, как на исцарапанной кинопленке послевоенных лет, заденет сердце, и – нет его, растворилось, растаяло.

И сидишь, прикрыв глаза рукой, и надеешься: вдруг вернётся?

Пытаешься теперь уже усилием воли вернуться в далёкие годы: что-то домысливаешь, додумываешь, и при этом – невольно - высветляешь что-то, кладёшь ретушь. Восстановленная таким образом картинка порой получается далёкой от оригинала, но расстаться с ней жалко. И ты пытаешься её сохранить. Берёшь чистый лист бумаги и выводишь на нём первую строку…

Из самого первого, сквозьтуманного, не имеющего точной датировки, но уже – нетменимо-личного: старая прялка, сгорая в печи, согревает озябших людей, которым негде (и нечем) больше согреться. Положение трудное, но прялку всё-таки жалко – она «затейливой работы», чьё-то овеществленное умение в ней, чей-то художественный взгляд, может быть, даже – чья-то судьба.

Не помнят старожилы давно такой погоды:

Метель срывала крышу, царапалась в окно…

В печи пылала прялка затейливой работы,

Рассохшаяся прялка, забытая давно.

Да, случай с прялкой – не подробность моей жизни, не действительность, вернее, действительность, но особого рода – художественная. И создал её – размыто-зримую, волнующе-влекущую – совсем мальчишка, мой ровесник. В журнальной публикации (кажется, это журнал «Юность») обозначено имя, которое мне ничего не говорит – Николай Дмитриев. Наверное, мы с ним чем-то похожи – иначе откуда бы взяться при первом знакомстве с текстом чувству родственной вовлеченности, радостного узнавания?

Случай, о котором идёт речь в стихотворении, похоже, придуман, но я, студент юрфака, уже наученный чётко вычленять причинно-следственные связи и логические закономерности, почему-то не хочу этого видеть. И замечаю не очевидную художественную условность ситуации, а такие, в сущности, мелочи. Например, то, что лирическому герою стихотворения тоже эту прялку жалко…

В пыли и в паутине, узорный круг расколот,

Её когда-то грело тепло девичьих рук…

Но что я мог поделать? Стоял собачий холод

И не было ни щепки на сотни вёрст вокруг.

А ещё для меня важно, что не для себя же, не для собственного комфорта сжигает лирический герой «тепло девичьих рук».

И возвращались люди, усталые и злые,

И удивлялись люди: откуда здесь дрова?

Потом к огню садились, от холода немые,

Отогревать у печки улыбки и слова.

Усаживались тесно. И каждый прялку видел:

В горячей позолоте она жила пока –

И выпрядала нити. Последние из нитей.

Те, что соединяют трубу и облака.

Тогда, в семидесятых (шёл семьдесят третий или семьдесят четвёртый год), вряд ли я знал такое умное слово, как «умозрительность». Но то, что с точки зрения событийной стихотворение было не слишком убедительным, понимал: что же это за место такое, где есть старожилы, старая прялка – и в то же время «ни щепки на сотни вёрст вокруг»? Опять же, люди «усталые и злые» - кто они, откуда взялись, куда возвращались? Что их там, в этих гиблых местах, держало?

Все эти «нестыковки» даже для меня, не слишком искушенного в тонкостях поэтического ремесла начинающего спихописца, были очевидны. Но странное дело: при явной условности созданного в этом стихотворении художественного мира, во взгляде автора я не видел и крохотного отсвета фальши; он действительно видел это. Как Александр Грин, писавший об алых парусах, о несуществующих городах и странах.

И это сочетание внутренней чистоты автора с романтической приподнятостью поэтического рисунка создавало ощущение неповторимости и даже подлинности происходящего – как действа некоей волшебной грустно-светлой сказки. Сказки, поделившейся со мной неустрашимой правдой поэзии: не мука – а «горячая позолота», не смерть – а нить, соединяющая, роднящая эти две гордые стихии – землю и небеса.

А это уже более сфокусированная картинка – может быть, потому, что более поздняя? Воронеж, весна семьдесят шестого. Тает снег, солнечные зайчики обнимаются с мокрыми ветвями, «солдатиками» ныряют вниз, заставляя смеяться чёрные тротуарные лужи. Я шагаю, не разбирая дороги: в руках – тонюсенькая молодогвардейская книжица, где на обложке, на фоне сельских далей и высоких облаков – танк на пьедестале. И название, похожее на только что оттаявшую береговую лозину-талину: «Я - от мира сего».

И знакомое имя - Николай Дмитриев.

Я её, эту книжицу-тетрадку, уже «проглотил» - в магазине, в троллейбусе, на ходу. В ней есть и грусть, то явная, то затаённая, но мне, несмотря на это, кажется она дышащей белым парком проталиной в родной моей придонской степи. Или – ластящимся к той проталине солнечным зайчиком, сумевшим проскользнуть сквозь серую вату туч. Проталина, солнечное пятнышко – как недолговечны, как уязвимы они - и в житейско-природном, и в метафорическом своем бытовании!

А поди ж ты: не страшна им ни схватывающаяся по макушкам бугров белыми бурунами позёмка, ни вечерняя ранневесенняя подморозь, ни подступающая тенью оттаявшего берегового чернолесья темнота.

Им не страшна жизнь, - как тому отчаянному цветку с таким русским именем, золотящему ранним цветением своим только что проступивший из-под снега суглинок вдоль обрыва.

Над обрывам мать-и-мачеха цветёт,

Золотой пыльцой по просеке метёт.

Не в горшочке, не в теплице - не в раю,

У нетающего снега на краю.

Потом я эту книжицу не раз и не два перечитаю, не запоминая даже – вдыхая, впитывая в кровь, как вечереющее мартовское заречье, эти холодящие грудь, прозрачно-строгие, хрестоматийные строки:

В пятидесятых рождены,

Войны не знали мы, и всё же

В какой-то мере все мы тоже

Вернувшиеся с той войны.

Летела пуля, знала дело,

Летела тридцать лет подряд

Вот в этот день, вот в это тело,

Вот в это солнце, в этот сад.

С отцом я вместе выполз, выжил,

А то в каких бы жил мирах,

Когда бы снайпер батьку выждал

В чехословацких клеверах?!

Это и обо мне тоже: отец мой всю войну прошёл - на передовой, в ствольной противотанковой артиллерии.

Это – о почве и воздухе, о вечном долге нашего поколения (лучше и спустя десятилетия не сказал никто), но ведь не только об этом, верно? А судьбы наших родителей, грозная година страны, кровная связь поколений – разве не стоит всё это в глубинах этого строгого поэтического образа?

Можно сказать, сразу и эпос, и лирика, и драма – в трех четверостишьях…

Не менее ёмко и точно сказано и о том, что, в силу возраста автора, вроде не могло, не должно было ему открыться. Хотя почему - не должно? Ведь и самого Николая, по рождению и мироощущению – человека сельского, равнинного, речного да лесного, жизнь рано попыталась оторвать от корней. Он удержался, но разве чужой была ему дума-боль старого деревенского человека, который оказался вдруг ( «Внучка деда привезла, на девятый вознесла») в оторванном от земли, каменном мире?

Ночью дед вставал – не спится,

Письма сверстникам писал.

Словно раненая птица

Над балконом нависал.

Думал – что теперь в деревне,

Живы ль, нет его друзья?

И что старые деревья

Пересаживать нельзя.

(«Парк насажен, лифт налажен…»)

Правду люди говорят: в родниковом срубе глубину взглядом не вымеряешь. Кажется, опусти только руку в воду – и тут же тронешь вихрящиеся у воронки-истока белые песчинки. А попробуешь дотянуться – не тут-то было.

Так и в Колиных стихах: глубина – родниковая.

А то, что принято именовать любовной лирикой, звучит у него как восторженный вздох, как порыв ветра в молодой листве, как целование светоносных девичьих рук обветренными мальчишескими губами.

Пусть придёт потоп

Или смертный вихрь,

Пусть сама потом

Ты забудешь их –

Как на трёх китах,

Как на трёх слонах,

Мир стоит на трёх

На твоих словах.

Как близко, как дорого мне всё это было…

Через несколько месяцев, окончив университет, я, молодой-зелёный, уехал работать следователем прокуратуры в отдалённый сельский район. Осень, глушь, ранняя темнота, съёмный угол в чужом доме, ни друзей, ни знакомых. Но потянешься таким вот неласково-долгим вечером к стопке книг на столе, найдёшь на ощупь заветную - и вот он, Коля Дмитриев, перед тобой, с чуть виноватой своей улыбкой.

Он не утешает, он просто рассказывает тебе о жизни – разве о своей только?

За окном просёлок хмурый

Да кротами взрытый луг.

Я – полпред литературы

На пятнадцать сёл вокруг.

Много теми, много лесу,

Всё трудней приходят дни,

А дипломе что там весу –

Только корочки одни!

(«Из письма в институт»)

И становится легче. Ведь ты уже не одинок.

Так и пережили мы с Колей те тёмные ночи и трудные дни.

Через время, уже по весне, дал я почитать книгу «Я - от мира сего» одной знакомой девушке, горожанке, с трудом привыкавшей к чужой для неё сельской жизни. Девушка та вскоре уехала в город, насовсем, а книгу мне не вернула. Наверное, забыла. Но с Колей Дмитриевым это нас не разлучило: он стал всё чаще заходить ко мне в гости – публикациями в альманахе «Поэзия», новыми книгами.

Так и идём вместе по жизни – и теперь, когда его уже нет на этом свете…

2

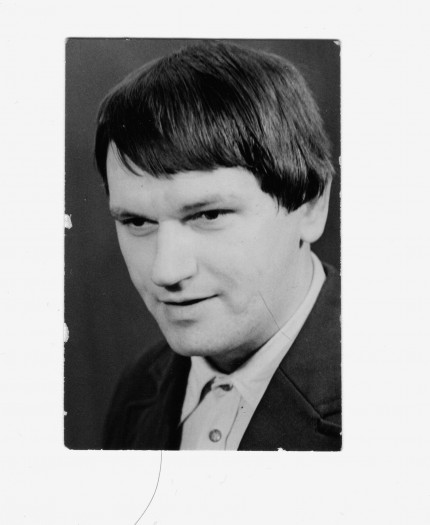

Но кто же он такой, этот дорогой для меня (и, знаю точно, ещё для многих и многих) человек, большой русский поэт со стеснительно-внимательным взглядом? Отвечая на этот вопрос, без биографических подробностей не обойтись.

Николай Федорович Дмитриев родился в деревне Архангельское Рузского района Московской области в семье сельских учителей. Случилось это в 1953 году, 25 января. Отец, Фёдор Дмитриевич, фронтовик, умер рано – в «в васильковом, в ненавистном, в шестьдесят шестом». Мама Николая, Клавдия Федоровна, пережила своего мужа всего на десять лет. Смерть родителей глубоко повлияла на Николая, став одной из сквозных тем его творчества.

Усталое сердце твоё замолчало,

Но дом ты поставил, отец.

И это подворье не кол и мочало,

Не просто конек и венец.

Углы не кропили, порог не святили,

Но, нежить и нечисть круша,

Здесь тихо сияет, как вечный светильник,

Твоя фронтовая душа.

Поэзия не может воскресить дорогих нам людей, но ей под силу своим прикосновением даровать нам благодарную память вечную – как тихий, врачующий душу свет.

«Налей ежихе молока,

И жабу чёрную почаще

Ты от пчелиного летка

Гоняй». Молчат глухие чащи.

Страдать природе не дано.

В окне листва молчит резная.

Записка мамина давно

На сгибах вытертых – сквозная.

И даже когда «наступит темнота», она, поэзия русская, клонясь к страдающему сердцу, найдёт, подскажет выход.

Сейчас наступит темнота,

До глаз и сердца доберётся.

Мне двадцать шесть. Я сирота.

Усынови меня, береза.

Николай Дмитриев, чистый родник глубокого, совестливого русского слова, был усыновлен – берёзой, бором, землёй, «исклёванной дождём». Безвестной «речонкой Тарусой» - и куда более именитой, звучной рекой Рузой. И – Родиной, тогда ещё – большой и сильной («Есть созвучье – Руза и Россия, // Есть созвучье, но не в звуках суть»).

И он всю жизнь старался их не подвести.

После окончания пединститута работал в родном Рузском районе учителем в сельской школе, служил в армии – далеко, в Казахстане, у озера Балхаш. И – походя вроде, не отходя далеко от повседневных забот и тревог, писал стихи. О чём писал? О главном.

«Пиши о главном», - говорят.

Пишу о главном.

Пишу который год подряд

О снеге плавном.

О жёлтых окнах наших сёл,

О следе санном.

Считая так, что это всё –

О самом-самом.

Пишу о близких, дорогих

Вечерней темью,

Не почитая судьбы их

За мелкотемье.

Иду тропинкою своей

По всей планете.

И где больней – там и главней

Всего на свете.

Так и жил он, Коля (именно так, с теплом и душевной приязнью, называли его многие коллеги-литераторы) Дмитриев, - «где больней». В советское время у него щедро, большими тиражами выходили книги («О самом-самом», «С тобой», «Тьма живая»). И премиями-почестями его не обходили (помимо прочих, и престижную по тем временам премию Ленинского комсомола получил). Но он не менялся, не «бронзовел», не черствел сердцем. Цвёл, как та мать-и-мачеха, «у нетающего снега на краю». И снова и снова сверял жизнь свою с судьбой страны, советовался с незримо шедшими рядом с ним родителями.

Вот он, молодой, но уже известный поэт, говорит с мамой – в стихотворении с таким непривычным, режущим глаза названием «47 руб. 45 коп.»:

Ты жила на пенсию такую,

Но писала: «Ничего, кукую.

Куры пролезают в городьбе».

И ушла в немыслимые дали.

Мне сегодня, мама, деньги дали

За стихи о доме, о тебе.

Яркие бумажки протянули,

Словно бы осину тряханули

И листву советуют сгрести.

За стихи о тёмном, бедном доме!

Ох и жжёт листва мои ладони!

Ну, куда, куда её нести?

Трудные, горевые строки… И наверняка ведь «знающие», «умные» люди отговаривали – не только от названия: дескать, чего старое бередить. Не отступился. Наверное, и потому, что были рядом с ним и другие люди – настоящие.

В какой-то мере рано умершего отца заменил Коле редактор молодогвардейского альманаха «Поэзия» Николай Старшинов, поэт проникновенно-честного голоса и не слишком ласковой судьбы. Это к нему, умеющему «погибать между строчек, воскрешающих веру в слова», обращался молодой поэт с сыновней, по сути, просьбой-признанием:

Не оставь эту землю до срока,

Не погасни, как вечер в окне.

И люблю я тебя одиноко,

От влюблённой толпы в стороне.

Николай Константинович умер в 1998 году. Кто же мог тогда предположить, что любимый ученик переживёт его всего на семь лет…

Почему-то жизнь всегда неласкова к поэтам. А тут ещё такое потрясение – страна распалась. А вместе с ней распались люди. Те, кто побойчей да понаглей, пошли по головам своих сограждан к вожделенному корыту. К власти пришли дельцы, готовые ради удовлетворения своих политических амбиций мать родную продать. Такие понятия, как совестливость, честность, сострадание, патриотизм, были публично затоптаны в грязь и осмеяны. Пятая колонна, рядившаяся в одёжки передовой советской интеллигенции, публично, «под камеру» жгла партбилеты. Спортсмены уходили в рэкетиры, школьницы – в «интердевочки».

Николай Дмитриев тяжело переживал этот слом. И, конечно же, не мог молчать.

Свобода слова, говоришь,

И всяческой приватизации?

Москва похожа на Париж

Времен фашисткой оккупации.

Пусть продают кругом цветы,

Пусть музыка и пусть движение,

Есть ощущенье срамоты

И длящегося унижения.

Не могли обмануть его и некие «публичные жесты», с помощью которых нувориши, эти новые служители мамоны, якобы из благих побуждений, пытались, что называется, «сделать себе лицо», получить отпущение грехов. Вовсе не будучи недоброжелателем Православия и Церкви, Николай Дмитриев откликнулся на одно из знаковых событий новейшей российской истории по-некрасовски горькими и честными строками:

Храм возводится, нищих плодя.

Положили кирпич – застрелился

Офицер молодой, не найдя

Ни буханки в семью – как ни бился.

Кто-то сытый, из новых, из этих,

- Возрождается Русь! – говорит.

Купол краденым золотом светит,

Словно шапка на воре горит.

(«На строительство храма Христа Спасителя»)

Это ли не голос гражданина, не страшащегося говорить правду в лицо – и властителям, и так называемому «общественному мнению»? Общественное мнение закавычено мной не зря: его роль давно уже, под шумок «демократических» перемен, присвоили себе самые отвязные либеральные СМИ и так называемые «элиты» - всякого рода гниль и плесень, пытающиеся изжить, скрыть, заместить собой русское чувство и русскую мысль.

С таким мнением русскому поэту считаться не пристало. Он и не считается. И потому намеренно говорит о другой своей боли – разрушении села – не чураясь «модной» риторики самой либеральной тусовки. Контраст получается просто убийственный.

На мглистой заре ХХ1 века

Я славлю борцов за права человека.

За чёрную воду гнилого колодца

С тяжёлой бадьёй вылезают бороться

Старухи в обносках и парень-калека –

Четыре борца за права человека.

Им надо бороться и не понарошку

За право своё на дрова и картошку.

А значит, на жизнь – это главное право,

Скрипуч журавель, а ворона картава.

А «мглистая заря» все длилась и длилась – и никак не наступал день. Пытаясь его приблизить, поэт не щадил себя, не берёг. Хорошо знал, что надолго его не хватит – и того не страшился. О другом он думал, куда более для него важном:

Осталось уж не так и много

Скрипеть до смертного конца.

Я знаю: у того порога

Увижу хмурого отца.

Увижу орденские планки,

Увижу ясные глаза.

Он заставлял чужие танки

Коптить родные небеса.

И спросит он не без усилья,

Вслед за поэтом, боль тая:

Так где теперь она, Россия,

И по какой рубеж твоя?

Ответить отцу, ответить детям, ответить Отчизне – он смог ли, Коля Дмитриев? Думаю, что смог. Россия, сколь бы «эти, из новых» ни возвещали ежечасно о своих победах, всё ещё держится. Она всё ещё наша – по совесть, по сердце лучших её сыновей и дочерей.

Таких, как русский поэт Николай Дмитриев.

3

Память прихотлива…

И вдруг оказывается, что это тоже из твоей жизни: поле, снег, ветер встречь – пронизывающий, пригибающий к земле. И цепочка путников – то ли сбившихся с пути, то ли решивших переупрямить эту снежную сумеречь. Труднее всех идущему впереди. Не только потому, что он проминает снег, приминает плечом, смиряет самый яростный порыв ветра. Он идёт впереди, и потому должен знать, куда торить путь, должен – вывести. Остальные идут за ним, зная одну заботу: ступать след в след. И вдруг тот, кто идёт впереди, такой сильный, такой надёжный, падает.

И не может подняться.

Остановилось сердце.

И все, кто шёл за ним, ощущают не порывы ветра, не снег на щеках, а – обступившее их бескрайнее пространство, от которого их некому теперь укрыть...

Знал ли я человека, которого – будто бы по праву старой дружбы - называю здесь Николаем, Колей?

Да, знал.

Не мог не знать: в поколении тех, что «в пятидесятых рождены», он шёл впереди.