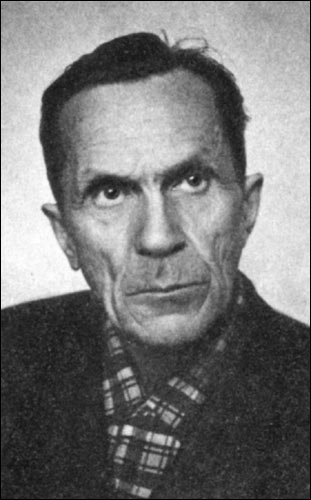

Вячеслав САВАТЕЕВ. Выйти «за пределы литературы»

Об онтологизме «новой прозы» Варлама Шаламова

В арлам Шаламов, казалось, должен был быть близок и понятен такому «сидельцу» ГУЛАГа, как Александру Солженицыну. Так оно с самого начала и было. Однако очень скоро писатели разошлись – и в отношении к лагерному опыту, и в художественных пристрастиях. Впрочем, одно от другого неотделимо.

арлам Шаламов, казалось, должен был быть близок и понятен такому «сидельцу» ГУЛАГа, как Александру Солженицыну. Так оно с самого начала и было. Однако очень скоро писатели разошлись – и в отношении к лагерному опыту, и в художественных пристрастиях. Впрочем, одно от другого неотделимо.

Вот только один пункт спора. Шаламов: «Убежден, что лагерь — весь — отрицательная школа, даже час провести в нем нельзя — это час растления. Никому никогда ничего положительного лагерь не дал и не мог дать». На всех — заключенных и вольнонаемных — лагерь действует растлевающе, — уверен Шаламов. Солженицын же, как мы знаем, находил «пользу» в пребывании в тюремной среде — и в человеческом плане, и для него как художника.

В отличие от Солженицына Шаламову так и не удалось пробить толщу льда подцензурного литературного процесса: его проза дошла до читателя многие годы спустя. Она произвела впечатление шока даже тогда, когда лагерная тема была уже не новинкой, в том числе и благодаря произведениям Солженицына.

Творчество Шаламова зародилось и созревало во многом на той же исторической почве, на подводной глубине народного бытия, что и у Солженицына; но в нем были и свои особенности.

Почти двадцать лет Шаламов провел в условиях, по сравнению с которыми жизнь солженицынского Шухова из «Одного дня…» представлялась ему легкой, а сам автор — «лакировщиком». В своем письме Солженицыну Шаламов писал, что в его лагере был бы невозможен кот, гулявший около барака заключенных, — его немедленно съели бы, такой там был голод...

Следует отметить, что в самом начале отношение Шаламова к «Одному дню…» было сугубо положительным: он высоко оценил достоинства произведения. Так, в письме от ноября 1962 года он писал: «Я две ночи не спал — читал повесть, перечитывал вспоминал… Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что «Новый мир» с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал» (курсив мой. — В.С.).

Но уже в этом письме Шаламов высказывает ряд критических замечаний, которые и станут своеобразной «демаркационной линией», разделившей двух писателей. В частности, он считал, что А. Солженицын «приукрашивает» жизнь в лагере; автору же «Одного дня…» не импонировала излишняя сухость, «жестокость» прозы Шаламова: в ней мало героев-праведников, считал он. В свою очередь, Шаламов утверждал, что в его рассказах «праведников больше, чем в рассказах Солженицына».

В общем, это был спор двух писателей, у которых был свой особый жизненный опыт, свои творческие предпочтения, свой художественный мир. И сегодня это видно и понятно больше, чем когда бы то ни было. Это находит свое отражение хотя бы в тех оценках советских писателей, которые мы находим у Шаламова: они высказывались им в разные годы. «Паустовский писатель небольшой, как он ни надувался», - читаем в дневнике Шаламова. И рядом: «Леонов — писатель, который предложил начать летосчисление человечества со дня рождения Сталина». Столь же неоднозначно, субъективно высказывался он и об Эренбурге, Твардовском, Булгакове. «Мастер и Маргарита» — «среднего уровня сатирический роман, гротеск с оглядкой на Ильфа и Петрова», — считает он. За этими характеристиками кроется не только неприятие отдельных литераторов, но и негативное отношение к самим принципам советской литературы, стремление выработать свой, индивидуальный подход к изображению действительности. При этом объяснимы и неизбежны явно вкусовые, субъективные оценки, его «право» на ошибки.

*

Родившийся за десять лет до революции, в семье демократически настроенного вологодского священника, впитавший в себя идеологию народничества, Шаламов после переезда в Москву включился в активную общественную и политическую деятельность. Он сам выделял две части, две стороны своей жизни. Первая — искусство, литература: «Я уверен, что мне суждено было сказать свое слово…». Вторая сторона — участие в общественной, политической жизни; в конце двадцатых годов он ходил на демонстрации с лозунгом непримиримой оппозиции «Долой Сталина!». (В воспоминаниях встречается эпизод, скорее похожий на апокриф: будто бы к стеклу машины, на которой хоронили Шаламова, был прикреплен портрет Сталина; узнав, кого хоронят, шофер машины снял портрет «вождя всех народов»).

В автобиографической книге «Четвертая Вологда» (1971) он писал о том, что Октябрьская революция, особенно 1918 год, были для его дома, семьи, как и для многих других, трудным временем, когда «исторические процессы хлестали через порог нашего дома»… «1918 год был крахом для всей нашей семьи, — писал он. — Темные силы ворвались бурей, не могли успокоиться и насытиться». Его отцу священнику мстили за все: «за грамотность, за интеллигентность». Выбросили мебель, вещи, в квартиру вселили городского прокурора. Шаламову было всего одиннадцать лет, но он на всю жизнь запомнил эти события как «поток истинно народных крестьянских страстей», которые захлестнули его родных, друзей. «Вот тогда я хорошо запомнил, что такое крестьянство — вся его стяжательская душа была обнажена до дна, без всякого стеснения и маскировки…»

Это, конечно, более поздний вывод, в нем отразились обиды и чувства человека, который, пройдя через тяжкие испытания, разочаровался в своих ранних иллюзиях, во многом пересмотрел свои отношения к крестьянству, народу, интеллигенции. Сам принадлежа к разночинной интеллигенции, он от имени «народной власти» был объявлен «социально чуждым элементом», исключен из жизни на долгие годы. Поэтому так категорично и горько звучат его слова: «И пусть мне не «поют» о народе — я знаю, что это такое. Пусть аферисты и дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата». Нет, интеллигенция ни перед кем не виновата, — убежден писатель. «Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией». Надо признать, позиция не очень популярная.

«Четвертая Вологда» — повесть «не о духе победившем, но о духе растоптанном», поясняет автор. «Я пытаюсь в этой книге, — писал он, — соединить три времени: прошлое, настоящее и будущее во имя четвертого времени-искусства». В этической ценности вижу я единственный подлинный критерий искусства, — говорит он. Этот же критерий лежит в основе его главной книги «Колымские рассказы». Для него это — «вопросы встречи человека и мира, борьба человека за себя, внутри себя — и вне себя». Он считал, что в его жизни «не было удач». И все же — « как ни трудна эпоха, //я был ее сильней», — писал он. Отчаяние и надежда, ожесточение и вера – они неразделимы в судьбе писателя.

*

Уже в 1929 году В.Шаламов попадает «под раздачу» — за связь с троцкистами, а за распространение ленинского «письма к съезду» получает свой первый срок (три года тюрьмы). Вернувшись, он начинает писать, печатает свои первые произведения, в частности, рассказ «Три смерти доктора Аустино» (1936). Но в 1937 году его вновь арестуют; он проводит пять лет на Колыме. В 1943 году ему дают новый срок (на этот раз «круглую» десятку) — за «антисоветскую пропаганду», за признание Ивана Бунина выдающимся русским писателем.

Его освободили из лагеря в 1951 году, но только в 1956 году реабилитировали и разрешили вернуться в Москву. В начале 1960-х стали выходить сборники его стихов; он пишет рассказы, но их не печатают. Проза Шаламова придет к широкому читателю только после смерти писателя Его «Колымские рассказы», «колымская эпопея» — не только документ потрясающей силы, но и художественный памятник, свидетельствующий о безднах и вершинах человеческого духа, о поисках творческой мысли в самых невероятных условиях. Шаламов писал: «Лагерная тема — это такая тема, где встанут рядом, и им не будет тесно сто таких писателей, как Лев Толстой».

В самом начале 60-х годов В. Шаламов подводил итоги того, что он увидел и понял в лагере. Это — квинтэссенция его горького, тяжелого жизненного — и экзистенциального — опыта, звучащего неожиданно откровенно, оглушительно правдиво. В эти итоги трудно поверить, и в них нельзя не поверить — столько в них отчаяния и боли. Вот лишь некоторые мысли и откровения, выношенные и выстраданные, высказанные писателем как бы вполголоса, чуть слышно, но западающие в самое сердце, в душу.

Это, прежде всего, открытие чрезвычайной хрупкости человеческой культуры, цивилизации. Человек в лагере становится зверем через три недели — при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях. Главное средство «растления души» — холод; человек не может долго сопротивляться ему. Шаламов считает, что дружба, товарищество не могут зародиться в столь нечеловеческих условиях; для дружбы нужен хотя бы минимальный запас душевных сил, а в лагере все уходит на самосохранение. Последним человека покидает злоба, она сохраняется в человеке дольше всего. Согласимся, такие откровения звучат непривычно и даже как-то обидно для человека. Но Шаламов и не стремится к сладким утешениям, для него главное — правда о человеке, какой бы горькой и жестокой она ни была.

Писатель считал, что сталинские «победы» были возможны, потому что режим убивал невинных, и люди не могли организоваться. Человек крепче животного, он выдерживает то, что не способна вынести даже лошадь, приходит к выводу Шаламов. Первыми «разлагаются» партийные работники; дольше всех держатся в лагере «религиозники», верующие. Народ различает начальников «по силе удара» — столь же неожиданно заключает он. «Побои как аргумент почти неотразим», — признает писатель. Еще неожиданное и для самого Шаламова открытие: его физические и духовные силы оказались крепче, чем он думал. Его моральное кредо: с самого начала он решил, что никогда не будет «бригадиром», то есть начальником над такими же, как он, бедолагами; он органически неспособен угнетать подневольного арестанта.

И еще новые открытия, которые он делает на основании собственного опыта – как позитивные, так и негативные. Он убеждается, что женщины порядочнее, самоотверженнее мужчин. С другой стороны, он отмечает склонность человека к доносу, к жалобе. По его мнению, мир надо делить не на хороших и плохих людей, а на трусов и не трусов. «95% трусов при слабой угрозе способны на всякие подлости, смертельные подлости», — пишет он.

В лагере он понял, что такое власть и что такое человек с ружьем. Лучшим временем своей жизни он считал месяцы, проведенные в камере Бутырской тюрьмы, где ему удавалось «крепить дух слабых», и где все говорили свободно. Далее, только здесь он научился «планировать» жизнь на день вперед, не больше. Там же, в лагере, он формулирует для себя некоторые принципы «новой прозы», которые позже будут реализованы в его художественной практике.

«Колымские рассказы» — целый мир, в котором свои законы, свои традиции, мир жестокий, на выживание, мир, в котором так тонка грань между жизнью и смертью. Здесь постоянно думают о хлебе, о еде, умирают от холода. «Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души» («Плотники»). Здесь ничего не стоит убить за ломоть хлеба, за присланную «с воли» посылку; в этом мире за благо считают попасть в «больничку», где лучше кормят, дают выспаться, лечат — правда, чтобы потом выпихнуть опять туда, где люди волки друг другу.

Автор подробно описывает, из чего складывается повседневная жизнь заключенных, их быт; какие отношения складываются между ними и начальством; как самые простые, обыденные действия обретают особый, сокровенный смысл. «Он не ест селедку. Он ее лижет, лижет, и хвостик мало‑помалу исчезает из пальцев. Остаются кости, и он жует кости осторожно, бережно жует, и кости тают и исчезают» (курсив наш. — В.С.). И дальше – опять о хлебе, есть который — целое искусство: «Потом он принимается за хлеб – пятьсот граммов выдается на сутки с утра, — отщипывает по крошечному кусочку и отправляет его в рот. Хлеб все едят сразу — так никто не украдет и никто не отнимет, да и сил нет его уберечь. Не надо только торопиться, не надо запивать его водой, не надо жевать. Надо сосать его, как сахар, как леденец. Потом можно взять кружку чаю – тепловатой воды, зачерненной жженой коркой» (рассказ «Хлеб»).

Герои Варлама Шаламова буквально бредят от голода: «Я заснул, и в своем рваном голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного молока — чудовищную банку с облачно‑синей наклейкой. Огромная, синяя, как ночное небо, банка была пробита в тысяче мест, и молоко просачивалось и текло широкой струёй Млечного Пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко» (рассказ «Сгущенное молоко»). Такая жутковатая точность зрения, ощутимость деталей, такая осязаемая образность — это свойства его «новой прозы».

В другом рассказе («Дождь») мы читаем, как заключенный, измученный тяжелой работой, голодом, бесконечными издевательствами, подставляет ногу под вагонетку, чтобы изуродовать себя, но нога каким-то чудом остается здоровой, а самому заключенному за покушение на самоубийство дополнительно присуждают еще больший срок. Писатель не щадит читателя, договаривает все до конца, ничего не скрывает. Но он не щадит и себя, вновь пропуская все испытанное и пережитое через себя, оставляя в душе кровавые следы воспоминаний. Плата за искусство, за правду.

Еще один рассказ — «Сухим пайком». Молодой человек, студент Савельев, попавший в тюрьму также по какому-то пустяковому поводу на небольшой срок, пораженный бесправием заключенных, условиями их существования, пишет письмо самому Сталину, полагая, что тот ничего не знает обо всех этих порядках. Однако вместо ответа ему дают «десятку» — чтобы не жаловался, не лез «не в свое» дело. И рассказано это как само собой разумеющееся, без какого-либо особого возмущения и осуждения. Сдержанность призвана лишь усиливать впечатление от рассказанного, считает автор.

«Каждый мой рассказ — пощечина сталинизму, — признавал Шаламов. — Каждый мой рассказ — абсолютная достоверность документа…Лагерь — отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Но уж если ты видел, надо сказать правду как бы она ни была страшна». Правда Шаламова, действительно, страшна, он порой не оставляет нам никаких иллюзий, надежд.

И все же это не так. Спасает человека «чувство самосохранения, цепкость к жизни, физическая именно цепкость, которой подчинено и сознание, — считает писатель. — Он живет тем же, чем живет камень, дерево, птица, собака. Но он цепляется за жизнь крепче, чем они. И он выносливей любого животного» («Заклинатель змей»).

Проза Шаламова чрезвычайно кратка, скупа, оголена — как электрический провод под напряжением. Писатель избегает всего, что хоть как-то может быть воспринято как красивость, «литература». Ни одного фальшивого жеста, ни одной «лишней» мысли — только самое необходимое, одна «голая» правда; перед нами поистине «голый человек на голой земле».

Варлам Шаламов — меньше всего бытописатель, его прозу нельзя воспринимать узко тематически, лишь как «лагерную». Он — философ, человек, стремящийся проникнуть в тайны человеческого бытия, экзистенции; его интересует смысл и бессмыслица человеческого существования. Он не любил, когда его считали «мучеником» режима; ему куда важнее было осмыслить законы истории. Шаламов был против того, чтобы его страдания, политические взгляды, его творчество были предметом политических спекуляций. Может быть, отчасти поэтому он менее популярен на Западе — по сравнению с Солженицыным…

Его проза — как протокол, документ, в котором нет места авторским оценкам, открытым эмоциям. Следует признать, что иногда это все же выглядит нарочито, искусственно, и читателю явно не хватает эмоциональных, а порой и моральных опор. Но в этом — сознательная установка на принципы «новой прозы», которые сформулировал для себя писатель. При этом он против краткой, рубленой прозы писателей «одесской школы». Он считал, что «короткую фразу» в русскую прозу «принес» Бабель от французов — это не русская традиция. Шаламову важно «воскресить чувство, необходимы необычайные новые подробности, описания по-новому, чтобы заставить поверить в рассказ, во все остальное не как в информацию, а как в открытую сердечную рану». Его проза видится органично связанной с реалистическими традициями Гоголя, Достоевского, Чехова.

В статье «О прозе» он высказал ряд принципиальных соображений о своем отношении к литературе в современном мире. По его мнению, роман как крупная жанровая форма умер и больше не возродится. Сейчас нельзя описывать внешность, пейзаж. Главное — краткость, достоверность.

Шаламов хотел вывести свою прозу «за пределы литературы». Отчасти ему это удалось; в этом специфика его рассказов, свои достоинства, но и свои недостатки. Эта установка на художественный ригоризм в чем-то обедняет его прозу, осушает ее эмоциональное и смысловое русло.

Современный исследователь творчества Шаламова В. Есипов отмечает, что еще и сейчас существует «инерция восприятия писателя как безыскусного свидетеля, эмпирика-документалиста». Между тем он был новатором прозы, искал новые пути в литературе. Непонимание этого приводит к поверхностному толкованию его творчества, самой фигуры писателя.