Вячеслав САВАТЕЕВ. «О нашей жизни и нашей борьбе»

Герои и жертвы русской революции. По страницам русской советской прозы 1920-30-х годов

1

Революция и гражданская война стали центральной темой нового поколения писателей, пришедших в русскую литературу после Октября 1917 года. Французский поэт П. Беранже задолго до того времени писал: «Если к правде святой / Мир дорогу найти не сумеет, / Честь безумцу, который навеет / Человечеству сон золотой». Каким должен быть писатель в новых условиях? Об этом немало размышлял Дмитрий Фурманов. Он считал, что в «бурю гражданских боев» нельзя писать «об особенностях греческих ваз». Они, конечно, красивы и достойны внимания художника, но «все-таки ты сукин сын: или по идиотизму, или по классовости»[1]. «Для фарфоровых ваз есть фарфоровое и время, а не стальное». Да, время было явно не «фарфоровое».

Его первая повесть «Красный десант» (1921) по тематике и художественным приемам тесно примыкает к романам «Чапаев» (1923) и «Мятеж» (1925), являясь по сути первой частью трилогии о гражданской войне. Писатель шел мало проторенными путями в советской литературе. В повести, во многом еще несовершенной, он создает ряд портретов командиров и бойцов Красной армии. Порой эти портреты похожи на эскизы, в них еще нет должной глубины, психологической сложности. Автор подчеркивает физическую силу и душевную открытость своих героев, их яркую индивидуальность.

Персонажи Фурманова во многом документальны в своей основе; общая же атмосфера повести, самый ее пафос наполнен романтикой, героизмом, жертвенностью, духом победы. Таков командующий Кубанской Армии Епифан Ковтюх, человек, преданный революции, отважный, увлекающий за собой бойцов. Он один из тех, кто устанавливал советскую власть на Кубани. Он возглавляет операцию «красный десант», в результате которого «беляки» разбиты наголову. Его образ напоминает героев русских былин. При всем этом он – живой человек, талантливый руководитель, «переигрывающий» своих врагов, добивающийся победы в труднейших условиях. «У него атлетическая, коренастая фигура, широкая грудь <…> Зорки серые светлые глаза; чуток слухом, крепок, силен и ловок Ковтюх».

По мнению писателя, этот командарм – один из тех, кому было суждено остаться в памяти народной полулегендарным героем. «Вокруг его имени уже складываются были и небылицы, его имя присоединяют красные таманцы ко всяким большим событиям»... Знал бы Фурманов, какая страшная судьба ждет этого богатыря в реальности! Он погибнет не от пули белогвардейцев – его бросят в подвалы НКВД, и он будет расстрелян в тридцать седьмом. Его имя долгое время будет в клейменых списках – «враг народа»... Писатель не жалеет высоких, восторженных слов для характеристики своих героев. Они идут в тыл врага, преодолевают одну опасность за другой, мужественно сражаются с врагами, побеждают их. «Весело, с песнями грузились красноармейцы на баржи, чтобы плыть обратно. <…> Громкие песни разбудили тишину лиманов и камышей». К радости примешиваются и печальные ноты. Еще недавно никто не знал, как обернется эта рискованная операция, никто не знал, что ждет его на берегу. Теперь, плывя обратно, бойцы не досчитывались в своих рядах нескольких десятков лучших товарищей...

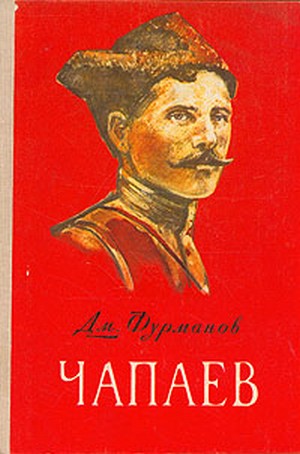

Внутренние часы Д. Фурманова не могли не подсказывать: у него мало времени, и надо торопиться писать. Пришло время «Чапаева» – и его нельзя было больше откладывать. Задумана книга была еще в 1919 году, когда Фурманов был комиссаром 25-й дивизии, которой командовал В.И. Чапаев. После этого писатель несколько лет осмысливал накопленный материал, изучал документы, архивы, вел переписку с теми, кто, как и он сам, был непосредственным участником описываемых событий, вел дневник. «На первое место выступил Чапаев, – записывает он в марте 1922 года, – тут материала много, и в первую очередь материал, хранящийся в моих дневниках. Его очень, даже очень много. Кое-что останется неиспользованным. Кроме того, копаюсь в архиве Красной Армии, некоторые книги принес Кутяков <…> послал кому надо письма в Самарскую губернию в Заволжский ПУОКР, пороюсь в архиве ПУРа – словом, постараюсь сделать все возможное к тому, чтобы действие разворачивалось на фоне конкретной обстановки, вполне соответствующей действительности».

Книга Д. Фурманова – это не просто беллетризованная биография Василия Ивановича Чапаева. Хотя бы потому, что автора интересует не одна фигура главного героя; не менее важны другие персонажи, атмосфера, среда, в которой действуют персонажи. Роман построен на документальной основе; однако не меньшее значение в нем имеет и очевидное «домысливание», принципы и способы художественного обобщения.Создавая образ легендарного народного вождя, писатель ставил перед собой и более общую задачу – показать сложный и неоднозначный процесс «рождения героя», «переделки» стихийного бунтаря в сознательного, дисциплинированного борца за дело революции.

Эта задача в известной мере идеологизировала роман, усиливала «агитационную» составляющую. Однако следует признать, что «борьба с материалом» в основном шла под знаком «переплавки» документального материала (самого по себе важного) в художественное произведение с его собственными законами. Это в значительной мере и предопределило победу художника над идеологом, обеспечило широкий успех произведения.

В наше время авторы некоторых «разоблачительных» публикаций о Чапаеве и романе Д. Фурманова пытаются убедить, что «живой человек (Чапаев) был совершенно непохож на того, кто стал героем книги Дмитрия Фурманова и снятого по его мотивам фильма»[2]. Говорить так – значит искажать творческие установки писателя, не видеть и не понимать особенностей жанра, образной системы произведения. Он не ставил перед собой задачи фотографа, ему важнее было показать не внешнее, а внутренне сходство своего героя с оригиналом.

Чапаев в романе – именно «живой человек», автор во многом «поднимает» его, сглаживает некоторые углы, но не скрывает, а подчеркивает самобытность его характера. Приступая к работе над романом, писатель спрашивал себя: «дать ли Чапая действительно с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой, или, как обычно, дать фигуру фантастическую, то есть хотя и яркую, но во многом кастрированную?» И отвечал сам себе: «Склоняюсь больше к первому». Современный критик и литературовед С. Поварцов в связи с этим писал: «Соблюдение такого баланса давалось Фурманову с трудом. Тем не менее легенда состоялась»[3]. Да, легенда состоялась, но прежде всего потому, что в основании ее была историческая реальность.

С самого начала образ «народного героя» сравнивается с такими представителями русской «вольницы» в прошлом, какими были Пугачев, Стенька Разин, Ермак. В этом пантеоне Чапаев занимает достойное место. Главные черты его характера – «удаль и молодечество». Он больше именно герой, чем борец, революционер. «Самобытная, яркая, колоритная фигура», «оригинальная личность, – отмечает Федор Клычков. Он с тревогой думает о том, как трудно будет этого героя сделать подлинным революционером, обуздать его стихийную силу, направить ее в нужное русло, заставить служить партии.

Перед нами сильный, волевой командир, знающий, чего он хочет. Он не остановится перед крайними мерами, кто бы перед ним не был, если тот проявляет трусость или допускает серьезную ошибку. Ярче всего характер Чапаева, его бойцовские, командирские качества проявляются непосредственно в бою. Он считает, что надо верить в свою победу – иначе не победишь. Перед боем он поет песни со своими бойцами – это своеобразный акт духовного, эмоционального единения с теми, кто идет за ним на смерть. Песни народные, революционные – они также призваны поддержать веру красноармейцев в свою победу.

Д. Фурманов использует различные приемы для того, чтобы создать психологический рисунок своего героя, раскрыть его национальную подоснову. Чапаев предстает типичным русским человеком, с его открытостью, вспыльчивостью, которая быстро сменяется отходчивостью. Его душа нараспашку; он легко «идет на удочку», так распахивается, что «сердце видно»; он честолюбив, порой не в меру хвастлив. Чапаев «доверчив, как малое дитя», это «орел с завязанными глазами»; «этот кремневый, суровый человек, этот герой-партизан может быть как ребенок, прибран к рукам». При всем этом голову он носит «высоко и гордо» и его имя «имело магическую силу». Автор пытается понять и объяснить читателю уникальный исторический момент, рождающий именно таких героев, как Чапаев. Об этом, в частности, мы находим характерные размышления Клычкова в главе «До Белебея». «Чапаевы были только в те дни – в другие дни Чапаевых не бывает», - считает Клычков. «Боевая страда—чапаевская стихия»; « его родила та масса, в тот момент и в том состоянии», – объясняет далее автор самый феномен Чапаева. Писатель не уклоняется от разговора о трагической стороне революции и гражданской войны, не избегает порой грубых, натуралистических сцен, «ужасных повестей», свидетелем которых он был.

***************

Следующий роман Д.Фурманова - "Мятеж" не имел такого громкого и заслуженного успеха, как "Чапаев", но и в нем читатель находит много ярких красок и характеров того бурного и драматического времени, которые и сегодня неотделимы от эпохи революции и гражданской войны. Место действия романа – Туркестан, Семиречье, со сложной проблематикой, развернутым конфликтом, многозначной системой образов, написанное от первого лица произведение. С первых же его строк мы погружаемся в мир контрастов, где с одной стороны, господствует «дремотная Азия» с ее тысячелетними традициями и обычаями, с ее восточным колоритом, пряными запахами, яркими южными красками. А с другой – в него врывается хаос гражданской войны, посланцы Советской России, несущие с собой знамена новой правды, новую власть, которую нелегко принять местному населению, с его обычаями и представлениями.

Автор-повествователь постоянно подчеркивает, что ему приходится действовать в незнакомой обстановке, среди людей, которых он недостаточно знает, не понимает их. Его сбивает с толку, когда вместо привычных рабочих кепок он видит «то чернополую шляпу, то увесистую шапку, картуз крестьянский», а то «белую долгую простынь, замотанную так хитро и ловко, - туземный головной убор». И слышит непонятные слова, незнакомый язык. «Что он, этот говор: про радость, довольство идет или зло потешается, проклинает, каркает беду? Не знаем, не знаем, - ничего не поймем», - приговаривает он.

Центральная часть романа посвящена приходу в город Верный (Алма-Ата), центр Семиречья. Здесь завязывается узел, состоится неизбежная схватка противостоящих сил. В своем описании напряженной атмосферы, событий вокруг мятежа писатель использует различные документы, телеграммы. Это усиливает впечатление правдоподобности, непридуманности. Одновременно в романе много массовых сцен, которые написаны выразительно, хорошо передают настроение «толпы», ее поведение. Следует отметить, что интернационалистская идеология автора порой приглушает мысль о месте и роли русского народа в революции, в органах новой власти...

Впечатляющие картины мятежа предстают в заключительной части романа. Это - хаос, буря, лавина, вулкан, лава- природная стихия, которую чрезвычайно трудно обуздать. « В грозной обстановке грянул мятеж. В Семиречье в те дни — что на вулкане: глухо выли подземные гулы, раскатывались зловещим, жутким рокотом — все ближе, явственней, тревожней. И каждый миг можно было ждать: распахнется вот наотмашь широкий каменный зев, раздастся еще шире накаленная глотка, и вымахнет из нее с воющей бешеной силой расплавленное море, — помчится с присвистом, с гиком огненный ревущий ужас, все сжигая, унося, затопляя на мертвом пути».

Что остановит бешеную лаву? Где сила, что осмелится перегородить ей путь? Писатель прибегает к риторическим фигурам, нагнетая ощущение опасности, грядущей катастрофы. Единственная сила, которая сможет победить эту слепую стихию, - организованная воля коммунистов, красноармейцы, подчиненные дисциплине- убежден автор. Следует признать, что приемы, сравнения, метафорика в изображении поведения перед схваткой, самого мятежа выглядит все же несколько однообразной, монотонной..Более живо, красочно выглядят сцены, где писатель затрагивает острые моменты, где герои показаны не в статике, а в споре, полемике, говорят не в бровь, а в глаз. Таких диалогов немало в романе. В них - ощущение реальной жизни, голоса «толпы». «Посмотрите, кто в Семиречье у власти: Фурманы, Шегабутдиновы, Линденбаумы: разные жиды, киргизы и мадьяры. А трудовые крестьяне снова - в рабстве». Сам автор характеризует это как «демагогию», призывы к свержению советской власти...

Писатель стремится воссоздать объективную картину недовольства властью, говорит о радикальных требованиях мятежников. Дать оружие рядовым красноармейцам, разогнать трибуналы, отменить расстрелы. Ропот восставших : «Подлецы разные... Укрылись по трибуналам... расстреливать... наживаться. Мы кровь проливали... разнести трибуналы до основанья». Дали им «честное слово», обещание не расстреливать, распустить трибуналы, чтобы успокоить бунтовщиков. Однако что такое «честное слово»? Уж, конечно, не слепое ему служенье, – довольно откровенно пишет Фурманов. Только целесообразность – и больше ничего. Если будет надо – тотчас же от обещания готовы отказаться; ради достижения «светлой» цели хороши все средства. Знают это и восставшие, а потому обещаниям не верят.

В чрезвычайных обстоятельствах оправданы и чрезвычайные меры, действия, убежден автор. Коммунисты вынуждены хранить свои тайны, секреты, потому что они находятся в осажденной крепости. Они готовы сами умереть за счастье народа, но готовы и убить своих единомышленников, если те нарушают клятву. Так, после телеграммы из центра они приняли «тайные» решения – и тут же расписались в том, что каждый обязался «хранить в строжайшей тайне» все, что говорилось между ними, а также обещал неукоснительно выполнять данные поручения. И в заключение- «за нарушение тайны обрекаем себя на расстрел». Жертвенность, кровь, расстрел – Фурманов считает возможными подобные меры, когда речь идет о служении высокой цели. Это - новая религиозность, которая приходит на смену религии «старой».

Итак, чрезвычайное положение требовало чрезвычайных мер. В ответственный, переломный момент – когда Фурманову предстоит выступать перед толпой восставших против советской власти, – он формулирует своеобразный катехизис коммуниста, пропагандиста. Перед нами по сути психологический и стилистический шедевр, в котором вместилось многое. Это, пожалуй, самое «агитационное» место в романе. Автор предлагает «взять в руки мятежную толпу», из официального доклада «построить агитационную речь», склонить людей принять свои требования. Что для этого нужно? Надо чувствовать свою силу, выступать твердо, уверенно, без малейших уступок и колебаний. Это звучит как заклинание, как молитва перед боем, как мантра новой религии, которой поклоняются большевики.

Следует признать, что изображение того, как надо «взять толпу» и держать ее в своих руках, чтобы затем сделать с ней то, что задумано, – впечатляет. Перед нами - стиль заговора, призванного гипнотизировать читателя. Стилевая избыточность напоминает проповедь, а не инструкцию партийного пропагандиста, что призвано подчеркнуть важность момента. Герой идет к толпе – как Христос шел на Голгофу. Погибнуть или победить. Здесь ощущается форсированная призывность пролетарской поэзии начала 20-х и словарь революционной романтики вперемешку с лозунгами «сверхчеловека». В этих интонациях угадываются герои ранних романтических рассказов М. Горького, и прежде всего пламенного Данко, готового пожертвовать своей жизнью ради освещения пути заблудившимся людям.

Герой одерживает победу над толпой. После этого повествование быстро следует к развязке, к своеобразному «хэппи-энд». Для побежденной стороны развязка звучит сухо и решительно – как очередь из автомата: «Выбрались из заточения особисты и трибунальцы, рьяно взялись за розыск – поимку мятежников: ловили по садам, огородам, вынюхивали в подвалах, погребах, навозных кучах, на чердаках, в траве, на деревьях, под перинами, в сундуках с бельем, ловили в горах, по дорогам, по селам, деревням. Скоро почти все главари были у нас в руках». Дальше – «Петров и с ним еще два-три убежали. Петрова потом пристрелили где-то в деревне, когда кинулся двором к тыну от накрывших его агентов». Еще: «Человек двенадцать главарей расстреляли. Остальных разбросали в заключенье или по другим губерниям и городам. Полки, которые было надо перебросить из Семиречья, перебросили. Кулачье семиреченское притихло, убедившись, как трудно бороться с Советской властью, как дорого обходятся попытки свалить ее с ног. Поистине – дорого. Это поняло не только кулачье Семиречья, но и крестьяне Тамбовщины, других краев и областей России. А позже, десятилетие спустя, в год великого перелома, комиссары «в пыльных шлемах» вновь придут в села и деревни, чтобы завершить то, что начали в самом начале двадцатых…

В романе «Мятеж» успехи тоже были впечатляющими, но до «головокружения» все же было еще далеко, и Д. Фурманов не мог предугадать, чем все обернется. Хотя, наверное, он должен был бы кое-что предвидеть, предчувствовать, уловить в горячке тех лет признаки и опасность революционного «головокружения». Но сказано: лицом к лицу лица не увидать. А беспристрастным свидетелем событий и провидцем Фурманов точно не был. И кто осудит его за это? Конструкция «оптимистической трагедии», которой пользовался Д. Фурманов, станет довольно распространенной в советской литературе. Она зачастую держалась на искусственном, натужном пафосе. В книгах Д. Фурманова есть нечто большее – искреннее чувство, вера автора в идеалы революции, вера его героев в то, что светлое будущее возможно – его только нужно завоевать. И это правда. Но оказалось, что завоевать мало – это будущее еще труднее сохранить в чистоте, еще труднее не дать погасить огонь веры. Он так легко гасится. Фурманов этого не мог знать. Для этого надо было жить долго…

2

Юрий Либединский говорил, что одним из толчков к созданию его повести «Неделя» (1922) было желание возразить тому, как изображал революцию, в частности, Борис Пильняк[4]. Тот, по выражению Либединского, видел в революции «свинство», а на самом деле герой революции – другой. Либединский видел основное противоречие эпохи гражданской войны в том, что она требует больших жертв. Пафос жертвенности, романтический ореол коммунистов, героев революции положен и в основу «Недели».

Уже в эпиграфе к повести, признавал сам Ю. Либединский, «в свернутом виде» были заключены и главная тема произведения, его цели, герои, стремление поведать о себе, о своем поколении и времени… «О нас, о нашей жизни и нашей борьбе» – вот тема, материал, которых хватило писателю, по сути, на всю его творческую жизнь.

Современный исследователь (Г. Медведева) определяет основные мотивы повести: это «мотив весны, мотив борьбы и весны, мотив борьбы и героизма коммунистов, мотив враждебного старого мира». Исподволь, но накрепко завязывается центральный конфликтный узел повести: для того, чтобы вырастить хлеб, нужны дрова, а для этого, в свою очередь, необходимо отправить боевой отряд за город, ослабить оборону города. Напряжение нарастает после облавы на «бывших», затаившихся во всех порах городка. Бандиты предпринимают попытку свержения советской власти, однако красным удается подавить бунт; повесть заканчивается победой, похоронами убитых красноармейцев.

...Городок изредка беспокоит колокольный звон, гудок тревоги, призывающий людей к общим делам. Но за всем этим - тайная, скрытая жизнь. Внешне простая, обыденная – такая, как накануне кулацкого бунта – «не подвиг, не смерть, а просто бессонная ночь…». И в этой «бессонной ночи» происходила «воодушевленная работа» нескольких сот коммунистов, «чистивших» город ночью от контрреволюционного элемента». И эта «работа» выглядит впечатляюще: «руководители облавы объезжали районы и повсюду то и дело выводили из ворот испуганных и заспанных мужчин, передавали их пикетам, а те препровождали в центральный штаб облавы, где регистрировал, допрашивал, выяснял личность молчаливый Горных, который не спал уже третьи сутки». Характерно, что сцена заканчивается в бодро-оптимистической тональности: «всходило молодое, веселое солнце», а у одного из героев – Мартынова- всего-навсего «болела голова»… Еще оптимистичнее представлена картина коммунистического субботника, на который сгоняется все население городка, включая «бывших».

Образы коммунистов представлены с явным сочувствием, это во многом мечтатели, идеалисты, романтики, склонные к жертвенности. Вот перед нами один из старых коммунистов – Робейко. Он тяжело болен, но, попав в плен к бандитам, «своих врагов не боится и презирает их», проявляет недюжинное мужество и погибает несломленным. Робейко обладает авторитетом не только у своих товарищей по борьбе, но и у молодежи, которые берут с него пример нравственной твердости, идейной убежденности. Неизлечимая болезнь, героическая гибель создают особый ореол, который призван вызвать читательские симпатии.

Несколько по-иному представлен образ коммуниста и опытного руководителя Зимана. Среди разрухи, когда людям не хватает хлеба и дров, он думает о будущем, мечтает о хозяйственном расцвете своего края через десять лет. Он утверждает, что «под землей дремлет» огромное количество торфа, тепловой энергии, и придет время, когда будут построены электростанция, появятся торфоразработки. Тем самым автор эмоционально связывает своего героя со светлыми планами будущего, которое должно наступить после гражданской войны... Твердым, «железным» коммунистом предстает в повести руководитель городской организации ЧК Климин. «Дело наше – тяжелое дело», – говорит он о чекистах, о важности «твердой руки». Он сам признает, что в революции он возненавидел раньше, чем полюбил. Ему приходится расстреливать врагов, и это дается ему «нелегко»…В этом образе писатель затрагивает вопрос о праве и ответственности большевиков вершить суд над людьми от имени революции. Однако во всей своей остроте и сложности эта проблема у Либединского не раскрыта. В повести есть рассказ о смерти чекиста Сурикова. По характеристике Климина, Суриков был хорошим партийным работником, пропагандистом, но слишком доверчив, ему не хватало бдительности, ненависти к врагу, поэтому он оказался «плохим чекистом». Настоящие чекисты, говорит нам автор, – не должны никому доверять, следует постоянно помнить о врагах, это особая каста, особая человеческая порода...

Противоположный коммунистам лагерь представляют несколько «бывших»- офицер Репин, мелкий хозяйчик Сенатор, некий безымянный «рыжий», другие бандиты, кулаки, активно настроенные против новых порядков. Пожалуй, наиболее выразителен Рафаил Сенатор, владелец реквизированной аптеки; «маленький, толстенький, в черном жилете без сюртука». Он легко возбуждается, срывается на крик: «Советская власть хочет всему народу добра? – опять кричал Сенатор. –Но разве я не народ, разве он не народ?- И пальцем указал Сенатор в сторону рыжего, который одобрительно мычал. – Какое ж они нам добро сделали? Ободрали как липку…». Читатель видит, как в жестокой классовой борьбе принимают участие представители обоих лагерей. Расправляются со своими врагами Репин и его сторонники, расстреливать приходится чекисту Климину и его подчиненным. Однако автор нисколько не колеблется в ответе на вопрос: кто виноват в этой братоубийственной гражданской войне ? Не принимает он и ответа, что виноваты обе стороны. Авторский ответ вполне очевиден и однозначен : виновны «бывшие», это они развязали сопротивление против воли народа, воли революции…

Есть в повести и несколько персонажей, которые не сразу определяют свою позицию в борьбе, колеблются, порой не могут сделать свой выбор. Революция для многих, и прежде всего для тех, кто не понимает, что происходит вокруг, – «странная сила». По-своему привлекателен, драматичен в повести образ красноармейской учительницы Лизы Грачевой. Пережив гибель близких людей, Грачева утрачивает слепую веру в бога, участвует в субботнике по заготовке дров, проникается идеями борьбы за справедливость. Но она «выдумала свою революцию и свой коммунизм, Христос, которому она молилась раньше как небесному царю, приобрел для нее новое значение: он спустился на землю и стал покровителем коммунистов – людей, борющихся за счастье человечества». В образе Лизы Грачевой писатель показывает один из путей в революцию - через соединение веры в бога и веры в социальную справедливость.

Первая повесть Либединского с самого начала получила одобрительные отклики в печати. Так, Николай Бухарин писал, что «Неделя» была «первой ласточкой новой советской литературы». Сам Либединский вынужден был признать, что в повести « у него перегиб к романтике». Читательский же интерес к повести объяснял тем, что он оказался одним из первых, кто обозначил качественно новый этап литературы. Он писал по этому поводу: «Почему «Неделя» так хорошо была встречена? Потому что она хорошо написана? Нет. Написана она по-ученически, растянуто и бледно. Автор даже не развернул сюжета и не мог отчетливо разбить повесть на главы <…> «Неделя» важна не сама по себе, а поскольку она и целый ряд других начинают какой-то качественно новый процесс в литературе».[5] Самокритичное признание.

*

В 1925 году Ю. Либединским была написана и опубликована новая повесть – «Комиссары». В статье «Как я работал над «Комиссарами» он вспоминает, что он писал свое новое произведение между двумя партийными дискуссиями, между двумя этапами борьбы с троцкизмом. Писатель думал о своем участии в этой борьбе, об «ответе на смерть Ленина» – таковы, по его собственному признанию, были стимулы для создания «Комиссаров». По его же словам, на написание повести большое влияние оказал А. Фадеев, его роман «Разгром».

В «Комиссарах», как отмечал автор, три сюжетных узла: партийный коллектив; вопрос о принятии или непринятии нэпа; партийная чистка. «Материалом «Комиссаров» служили действительные события, случаи, разговоры, отношения людей…», – говорил писатель. В центре внимания Либединского – переход от гражданской войны к мирному времени. Видно стремление автора преодолеть «романтические тенденции», за которые его критиковали в связи с первой повестью, усиление семейно-бытовой линии, психологических характеристик героев.

В центре повести «Комиссары», как и в «Неделе», – образы людей идейно стойких, убежденных, подчиняющихся жесткой партийной дисциплине, во многом идеализированных рыцарей без страха и упрека. Такие, как командующий округом Гордеев. Это опытный, закаленный в боях командир и руководитель, человек твердый, даже беспощадный к врагам, но одновременно способный прощать ошибки тем, кто невольно заблуждается… Автор, с одной стороны, «смягчает» образ своего героя, но тут же подчеркивает, что его кажущаяся «простота» внешняя, и он «постоянно полон зоркой тревоги». «Зоркая тревога», свойственная герою, как и всей партии, это связь с партией и народом, которой, по мысли писателя, и силен его герой.

Одно из центральных мест занимает в повести образ начальника курсов Арефьева. Бывший офицер, он назначен, чтобы «строить» курсы – и в прямом и в переносном смысле. Не проходит и нескольких дней – курсы начинают свою работу, довольно быстро наводится и дисциплина, соблюдается порядок. Писатель показывает, как в ходе учебы растут, меняются его герои, становятся опытными организаторами и воспитателями. Таковы Лобачев, Кононов, Косихин, некоторые другие. Заводской рабочий Лобачев своей сестре Груне советует: «В церкву не ходи, читай книги…». В то же время он понимает, что одними советами не научишь : «надо съездить туда, вмешаться во все это и переделать, примером показать».

Острый конфликт в повести связан с образом Дегтярева. Сначала мы мало знаем об этом человеке. Но вскоре его разоблачают как классового врага, кулака, который прикидывается сочувствующим бедным крестьянам, новой политике партии; он «мешочничает», готовится выйти из партии. Особая опасность Дегтярева в том, что он вредит не открыто, а тайком. Гордеев говорит о нем: «Не думаю я, чтоб много таких нашлось среди нас, но лучше уж побеспокойте десятерых невинных, но изловите одного вот такого мародера, добровольного провокатора, партийного изменника». «Побеспокоить» десятерых невинных за одного «мародера», «провокатора», «изменника» – это и есть «чистка», которую объявляет Гордеев как высшую меру партийной справедливости...

Среди первых откликов на повесть Либединского была статья Д. Горбова «Итоги литературного года», в которой «Комиссары» рассматривалась наряду с другими произведениями тех лет. А. Луначарский на международной конференции в Москве в 1927 году назвал автора «Недели» и «Комиссаров» в числе тех писателей «чисто пролетарского крыла», которые «составляют теперь едва ли не передовую группу нашей литературы даже в смысле формального совершенства произведений…».

*

Актуальную проблематику затронул Ю. Либединский в романе «Рождение героя» (1930). В нем представлен образ Степана Шорохова, в прошлом революционера, погруженного в сложные личные, любовные отношения. Он тяжело переживает смерть своей жены Наташи, и ему кажется, что «личная жизнь для него кончилась, что осталось только его революционное дело».[6] Но он неожиданно влюбляется в младшую сестру жены Любу; писатель подробно описывает перипетии зарождающейся страсти, откровенные психологические (и не только) переживания немолодого мужчины, и это оказывается едва ли не главным содержанием произведения.

Шорохов и Люба относятся к разным поколениям, поэтому часто относятся по-разному к жизни, к своим обязанностям. Новая жена оказывается мещанкой, которая интересуется только домашними делами. Шорохову не удается перевоспитать молодую жену, передать ей свой «революционный опыт», помочь «развиться, воспитать ее как хорошую коммунистку». Его раздражает «семейственный мирок» Любы – эта «пестрая вышивка на подоконнике, новенькая мясорубка, поблескивающая в углу, и разношенные уютные туфельки под кроватью. Во всем этом он видит «проявление старого мира, стихийно повторяющие себя извечные и ненавистные формы жизни». Он боится, что эти «извечные формы жизни» проникнут и в него, и Шорохов в какой-то момент «остро и холодно взглянул на Любу так, как смотрят на врага»…

Но бой с мещанством, с «семейственным мирком» не единственный фронт борьбы; не менее важен и труден бой с формализмом, бюрократизмом, с догматизмом, с которым он встречается в своих коллегах, в том числе в молодых коммунистах. Так, помощник Шорохова Эйдкунен не умеет еще отличать «основную работу» от «партийных скандальчиков», он любит «расследовать, изобличать, допрашивать, обвинять», склонен к внешнему «порядку». Помощнику нужна какая-то общая система, которая позволяет ему не вникать в «индивидуальную психологию», в конкретный случай. Эта система внешне обладает «всеми преимуществами правильности», но на практике она лишь мешает разобраться в сложных, запутанных делах, с которыми приходится встречаться Эйдкунену и самому Шорохову. Попытка применить такую систему к «истории» с коммунистом Соловьевым, стрелявшим в свою жену, приводят к сомнительному выводу о том, что личные, любовные отношения мужчины и женщины должны быть столь же нормированы, как и производственные, партийно-уставные.

3

«Большой дар у Никитина и многое ему дано» – эти слова критика А.Воронского были сказаны в самом начале творческого пути Николая Николаевича Никитина. В 20-е годы он вступил в литературную группу «Серапионовы братья». Первым заметным произведением Н. Никитина стала повесть «Рвотный форт», написанная им в 1922 году. В ней рассказывается о революции в далекой северной глубинке. Главный герой - присланный из центра большевик Ругай, человек надломленный, больной, плохо знающий местные проблемы, зараженный лозунгами и отвлеченными представлениями о будущем. Не случайно с ним невольно оказываются связанными дурацкие приказы «с Москвы» – вроде того, в котором якобы требуется присылать «племенной народ»: « надобно на племя особогодных баб да девок… и мужик, который покрепче, или парень жирный»[7]

Заключительная главка повести - «Конца нету». «Конец-то скоро ли? Господи. Животы заморишь»[8]. Люди измучены все новыми приказами, реформами, порядками. «Конца нету»- а терпение кончается… Меньшевик Цукер говорит от «имени революции», «имеем право» и т.д. Купеческая дочь Тая поступает в санитарный отряд. И вот – «от вокзала ровной дробью, откинув народ к канавам, мял тракт грубыми сапогами матросский отряд. Крепко склепан, с припаянной к спине винтовкой, на груди тусклят пять медных пуговиц, а глаз надежней и медяней пуговиц»[9]. Почти красноармейцы из «Двенадцати» Александра Блока. Палага, жена председателя Совета, думает: «Кабы Ругай сюда пристал, дай бог…»[10]. Он, скорее всего, и пристанет. И все же Ругай идеологически явно «не дотягивает» и до таких канонических героев из пантеона советской литературы 20-30-х годов, как фадеевский Левинсон или фурмановский Чапаев, не говоря уж о Кожухе и Павке Корчагине. Более того, для Ругая не исключен вариант никитинского же Фирсова из более поздней повести «Полет», кончившего свою жизнь в психиатрической больнице.

Произведение Н. Никитина резко отрицательно встретили критики-напостовцы. Так, Борис Волин писал: «эта рвотная литература искажает нашу революционную действительность». [11] В прозе Никитина он с трудом разглядел «кусок революционного быта, осколок гражданской войны», а также « тяжелый запах порнографии и ничем не прикрытой контрреволюции» [12]. Б. Волин категорически не приемлет и то обстоятельство, что герой повести – «конокрад и налетчик – в революционерах»[13].

После «Рвотного форта» Н. Никитин продолжал писать и печатать новые рассказы и повести о революции и гражданской войне. В них отчетливо слышны мотивы «революционного романтизма», жертвенности. В некоторых произведениях писатель занимает позицию как бы стороннего наблюдателя, демонстрируя принцип «чума на оба ваши дома», искусственно сближая и выравнивая обе «правды» – бойцов революции и ее врагов, противников. Такая конструкция лежит в основе повести «Ночь» (1922), в ней события показаны в «красном» и «белом» лагерях – как бы зеркально отраженными. "Атмосфера «бардака» господствует как в «белом» поезде имени Л. Корнилова, так и в «красном» поезде «белакуновцев». Все герои беспробудно пьют и развратничают; белый генерал Проломов проклинает народ, тех, кто выступает на стороне «красных»: «Обезьяны и сволочи, что с Россией сделали…»[14]. Ничем не лучше и противоположная сторона. Писатель сравнивает революцию с морем и женщинами. Революция, как и море, женщины, захватывает людей, она стихийна, в ней много от темной страсти, эротики, которая подчиняет их независимо от идеологического знака.

В другой повести Н. Никитина того периода, «Полет» (1924), тема революции и гражданской войны тесно переплетается с любовной драмой героя. Военный спец Фирсов испытывает надрыв, находится во власти душевной болезни. Ему кажется, что «линия полета земли совпадает с линией полета снаряда», что «планета земля с пути сбилась и летит прямо, неизвестно куда…»[15]. Революция, а затем война в сознании героя тесно связаны с отклонением от нормального, естественного хода вещей в мире – об этом же мы позже прочитаем в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго».

Во второй половине своего творчества Н. Никитин немало сил отдал созданию произведений историко-революционного жанра – в частности, романам «Это было в Коканде» (1940) и «Северная Аврора» (1950). В них в известной мере проявилось мастерство писателя в использовании исторических документов, привлечении материала тематики национальных окраин, а не только центральной России, в умении строить увлекательный, динамичный сюжет, некоторые другие качества. Им был создан ряд удачных образов героев-революционеров. Но в целом писатель не сумел избежать характерных для того времени недостатков, присущих историко-революционному роману 1930–50-х годов, соцреалистическому канону с его идеологической определенностью, подчинением художественной структуры литературы известным принципам. Художественными открытиями эти произведения Никитина не стали, хотя роман –Северная Аврора» был удостоен Сталинской премии и неоднократно переиздавался.

«И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной», пели мы вслед за Б. Окуджавой еще недавно. Сегодня уже не поем; сегодня наше отношение к революции и гражданской войне не столь однозначное, каким было. Герои того времени запечатлены нашей литературой во всем многообразии и сложности. Свое место в ней заняли и имена Д. Фурманова, Ю. Либединского, Н. Никитина, В. Катаева, многих других; в их судьбах нашла свое отражение наша общая судьба, история народа, ее литературы. Без прошлого нет будущего.

Примечания

[1] Д.Фурманов. Литературные записи. О содержании. // Заметки о литературе. М. 1979. С. 146.

[2] См : Аптекарь П. Человек, фильм и анекдот.//Время новостей. №24 (11 февраля), 2002.

[3] С.Поварцов. «Крах еще одной легенды советской литературы». //Библиотека Современника - 10 октября 2007.

[4] Непосредственным поводом для написания первой повести Либединского послужил рассказ Б.Пильняка «При дверях».

[5] Ю. Либединский. Учеба, творчество и самокритика. М., 1927.С. 39.

[6] Ю. Либединский. Рождение героя. Роман. М., 1930.С.9.

7. Никитин Н.Рвотный форт. Рассказы. М.-П.,1923.С.104.

[8] Никитин Н. Рвотный форт. Рассказы....С.11.

[9]Там же... с.115.

[10] Там же...С.116.

[11] Б.Волин. Клеветники. //На посту. 1923. №1. С.29.

[12] Б.Волин. Клеветники. //Там же. С.21.

[13] Б.Волин. Указ. соч.... С.25.

[14] Никитин Н. Ночь. //Бунт. Рассказы. М.-П. 1923. С. 66.

[15] Никитин Н. Полет //Собрание сочинений. Харьков. 1928. Т.2 С. 134.