Валентин СОРОКИН. Путь в одиночество

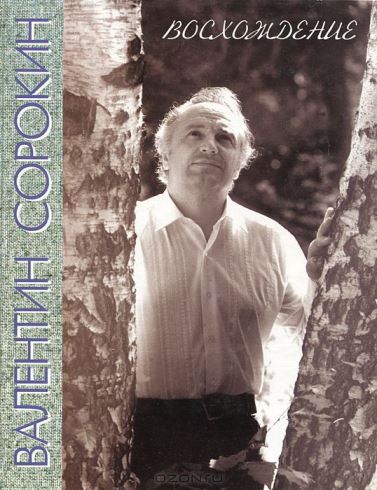

В сокращении. Публикуется по книге: Валентин Сорокин. Восхождение: собрание сочинений в одном томе. – М., Советский писатель, 2004.– 528 с.

В конце шестидесятых годов к нам в редакцию журнала «Молодая гвардия» пришёл Вадим Кожинов. Святослав Котенко и Виктор Петелин, я понял сразу, давно были с ним знакомы, а я увидел Кожинова впервые. Спокойный, рассудительный, интеллигентный. В сером костюме и в голубой рубашке. Подтянутый и моложавый.

Заговорили о поэтах. Тут же обнаружилось – не знает Кожинов нас, поэтов русских, кто живёт далеко от Москвы. Не знает ни сибиряков, ни уральцев. Слово за слово – я начал возражать его симпатиям, даже не симпатиям, а его кухонной объективности, дипломатии ЦДЛ: зал один, стол – часто один, и разные поэты вместе за бокалом дружелюбия.

Но слышать и понимать настоящую поэзию – одно, а вести беседы о ней – другое. Тем более – Беллы Ахмадулины и Жени Евтушенки, Андрюши Вознесенские и Роберты Рождественские успели нам, нормальным русским поэтам, надоесть хвалебными рецензиями на них, загранпутешествиями и многотысячными тиражами. Кожинов не возносил их, а попытался как бы выяснить моё самочувствие в русском слове и в русском мире...

И мы грубо рассорились. Святослав Котенко молчал и улыбался, а Виктор Петелин вскочил и, прижимая к сердцу ладони, обратился ко мне, искренне уважая меня и сочувствуя моему катастрофическому грядущему:

– Валя, зачем ты так ему хамишь? Без Вадима Валериановича ты и шагу в Москве полезного не сделаешь. Вадим Кожинов – светило в критике, он учит, у него в доме целый университет поэтический!.. Ты, если ты сейчас же не попросишь у Валерианыча прощения, никогда уже в Москве не получишь известности, никогда, идиот!..

Виктора Петелина я очень люблю, а тогда, только перебравшись в столицу, я слушался его и гордился мудростью друга. Но ссора наша с Вадимом заполыхала ещё сильнее, и я понёс всех его «классиков» без разбора, свободно заявляя:

– Я без вас, Вадим Валерианович, без вашего авторитета, без вашей популярности, без вашей помощи и поддержки обойдусь! Я не знал вас, я не знаю вас и знать вас я не желаю и не собираюсь!

Меня неотразимо удивила и оскорбили его замкнутость на самом себе и его абсолютная уверенность в непогрешимости своих суждений, хотя суждения его весьма ограниченны и соврешенно не снабжены порывами ощущений стихии русского характера и зова пространства русского. Он говорит о стихах и о поэтах – как доктор наук о марксизме: знакомо, спокойно, скучно и невероятно далёко от русской образности.

Словно – русскоязычный. Да и пишет он не лучше о поэзии: «И дело вовсе не в том, что речь произвольно делится на равномерные (скажем, даже состоящие из одинакового количества слогов куски; каждый стих в той или степени внутренне закончен) представляет собой относительно самостоятельное единство».

Какая статистика, а?.. Но это – наиболее сносная комбинация его фразовых конструкций. Книгу Вадима Кожинова «Как пишут стихи», изданную недавно, читать невозможно: я так и не сумел дочитать сие чаепитие пенсионеров, а не книгу. А книга 2001 года. Свежая. И такая в ней лишаистая архивная скука? Бежал в поэты, а запнулся в архиве...

Конечно, имена Межирова и Слуцкого. Коржавина и Бродского, Френкеля и Глезера, Рейна и Левинзона, Кушнера и Пресмана, коими он зело озолотил, но раньше, том «Евреи и Россия в современной поэзии», за 1996 год, выпущенную в Москве, значит, с юности мутили его гениальный ум историка и философа, поэта и критика. Чего я лез с ним в спор?..

Но чего он-то лез в русскую поэзию? Ведь исторические и философские его работы не менее скучны, чем работы его о поэзии, в кет рой он разбирался и вдохновлялся не больше и не крылатее одесского гостя, опустившего в уральскую кошеву, запряжённую в бешеную гривастую тройку, да в пятидесятиградусный мороз!.. На пляже вольготнее.

Русское слово для Кожинова – не многозвучнее мухи, не ослепительнее степной зари, не беззащитнее маминой обиды, не умнее его самого. Кожинов пишет – как ест в благородной еврейской кухне: думающе, с выбором, не спеша и долго, а главное – вовремя и последовательно. И поэтов молодых Кожинов научил тому же: непротивлению личному чреву.

Кожиновская тяга рулить салонами и награждать «правильною дорогой истории и культуры» литераторов, советовать им и образовывать их дала свои результаты. Туго слыша громы и разливы песенного русского моря, категорически отвергая разинские буйства русского стиха, он постепенно внедрил во вкус учеников и соратников равнодушие – безразличие: вот – русская молния, а вот – еврейское подражание, игра в молнию, но без высверков искристых и трав, осиянных ливнями.

Недаром поэты кожиновского салона ревниво набросились на переводы с языков братских на русский: первый признак утраты ими, кожиновскими поэтами, опасения – ах, как бы мне речь материнскую не иссушить и не обескуражить ленивостью трудолюбия и посредственностью художественной изобразительности, ведь реки стихов, переведенные ими, не засеребрились перекатами, красивыми камышами не зашелестели...

Анатолий Передреев:

Собралось множество народу,

И каждый мне давал наказ,

Поскольку в дальнюю дорогу

Я собирался в первый раз.

А мне завидовало столько!

И надо было понимать:

Я еду в город Севастополь

В морскую школу поступать!

Перевод? Нет. Русские стихи Передреева. А, как перевод, безлики.

Юрий Кузнецов:

Эту сказку счастливую слышал

Я уже на теперешний лад.

Как Иванушка во поле вышел

И стрелу запустил наугад.

Уф-ф: каки-таки запустил ракету на авось? Русский же, русский поэт русскую сказку в ладони взял: и «каки», где же слух русский?!

Практичность и поэзия не под единым Богом.

Станислав Куняев:

Я не завидую актёрам –

талантам, гениям, – которым

всю жизнь приходится играть,

то воскресать, то умирать.

Сегодня площадной оратор,

назавтра – царь, вчера – лакей.

Должно быть, портится характер...

Игру закончив, лицедей,

должно быть, с каждой новой ролью,

со щёк румяна соскребя,

всё тяжелей, всё с большей болью

приходит медленно в себя.

И что же? Стихи – хорошие. Умные. Точны смыслом и тоном, но ведь прозой от них веет. Архив. Бренность трудолюбия. Загруженность переводная и ежедневная. Но Станислав Куняев – большой русский поэт. Он не поддался наседающему переводческому благу. Не поддался в начале пути – состоялся как русский поэт. Рубцов тут вообще ни при чём...

Кожиновская еврейская проницательная практичность, прозаическая пристальность его очков неприятно процедила и оклассичила многие стихи Юрия Кузнецова: сковала и вроде приостановила крылатость и высоту поэта, приземлила его слово и страсти, отравила бесцветьем. А Юрий Кузнецов – знаменитый поэт. Глушкова, покоробленная, состоялась.

Но дарование Анатолия Передреева, я убеждён, просто пострадало от одесских мироощущений и словопониманий Вадима Валериановича Кожинова. Передреев потерял первочувство природы, радости, дружбы, утратил он восторженную наивность мудрости, уронил по дороге легко уязвимую красоту сердца и души поэта. А ведь Анатолий Передреев – очень талантливый поэт. Я привёл три примера – из трёх поэтов. Я взял известные их стихи и строки. Этими примерами я желаю сказать меньше о них, о поэтах замечательных, а больше о Кожинове, их учителе...

Критик Ермилов, псевдоним, – бывший гаишник в литературе, и его некритичность в оценках себя самого передалась частично зятю, Вадиму Валериановичу Кожинову. Но я колеблюсь: прав ли я? Может быть – и Кожинов, как Ермилов, – гениальный? Чем чёрт ни шутит, когда Бог спит.

Борис Шапиро:

Сон сна

пожирает виденье

дочерна раскалённым зрачком:

мне снится паденье во бденье

на край тротуара ничком.

Потрясающе? О, шекспировский трагизм! Но есть куда чешуистее!

Ефрем Баух:

Вглядись – и в лицах, вежливых и гибких,

погромщик ярый выступит на миг.

В отказе, снисхожденье ли, улыбке —

«Еврей, пошёл! Реб идыню, цурик!»

Баух – антисемит? А Кожинов – русский? Да, русская водка и еврейская маца не способны родить шедевры поэтические, не способны!.. А Таня Глушкова Татьяной Глушковой обернулась и за унижения отомстила. И Станислав Куняев внутренне слышит это: сам не поддался ихнему кураре восхваления. Куняев большой поэт. И внекожиновский Владимир Фирсов большой поэт. Оба они преданно служили коммунизму: Фирсов – стихами и переводами, и Куняев – стихами и переводами. Помогали партии единить народы и культуры СССР. В переводах – идеи и успех ленинизма...

И Юрий Кузнецов – молодец. В партию вступил с моей рекомендацией, а переводами занялся один. Много перевёл. Даже за «Библию» зацепился, переклал на современный язык биографию Иисуса Христа. Но Вадиму Валериановичу Кожинову дюжины и дюжины стихотворений преподнёс. Ишь, суровый и независимый какой: классик – классик, орла по размаху крыльев видать. Не жадничает – на посвящениях Иисусу Христу и Вадиму Кожинову?..

И не подражать же Сергею Есенину, крестьянскому пареньку и мало переводившему, допустим, казахов или армян? Хотя красавица Шаганэ – армянка. Пусть она не критик и не философ Кожинов, но армянка, да и посвятил ей, лёгкой и сияющей невесте, юной царице гор, посвятил ей Сергей Есенин, величайший русский поэт, всего цикл, а не дюжины же стихотворений: сравнить скупердяя Есенина со щедрым Кузнецовым?..

Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Потому, что я с севера, что ли,

Я готов рассказать тебе, поле,

Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,

Что луна там огромней в сто раз,

Как бы ни был красив Шираз,

Он не лучше рязанских раздолий

Потому, что я с севера, что ли.

У Юрия Кузнецова темперамент вдохновения жарче. Он щедрее Сергея Есенина. Сразу, слова Куняева, – «книжеца». Благодарность отрока…

За горизонтом старые друзья

Спились, а новым доверять нельзя.

Твой дом парит в дыму земного шара,

А выше Дионисий и гитара.

И с книжной полки окликает Рим –

– Моменте мори, Кожинов Вадим!

Здорово! Древний Рим забрался на полку и затеял диалог с историком Кожиновым, а святоликий Дионисий с гитарой, но, может, Юрий Кузнецов перепутал, может, всё-таки – Булат Шалвович Окуджава, бард?

Спасибо тебе, бессмертный Иисус Христос, за то, что ты оберёг душу мою от запахов нафаршированной рыбы и чеснока, оберёг от вечной щемящей и постыдной пленённости нас, одиноких мучеников и ратников русских, в Москве, пленённой ближневосточной циничностью и противно-надоедливой очкатой широтою, отслеживающей русскую поступь.

В тот день с Кожиновым попрощались мы гневно и навсегда. Но ни я, ни он ни сказали в печати друг о друге худого, не сказали, а, встречаясь на вечерах или на кивали друг другу и пожимали руки. И лишь через десятилетия, после расстрела Дома Советов мерзавцами века, Кожинов, прочитавши мои рассказы в «Нашем современнике», позвонил мне поздно вечером:

– Валентин Васильевич?

– Да.

– Я прочитал ваши рассказы. Рассказы изумительны. Их надо подавать со сцены. Великолепны. А в стихи вы, кажется, трудно вмещаетесь!..

Я поблагодарил Вадима Валериановича за солнечную похвалу, и мы стали ещё приятнее с ним кивать друг другу и пожимать руки.

А на его салонную ораву я и сейчас не в обиде: никто из них мне ничего нигде не сотворил нехорошего. Я им – тоже. Но среди редкостного обилия славянофилов – Ермилова, Межирова, Слуцкого, Самойлова, Цетлина, Вайншенкера, Агурского, Галича, Розовского, Колкера, Ваймана, Люксембурга, Маркиша, Штейнберга, Липкина, окраплённых великой объективностью Кожинова, я бы вновь нахамил Валерианычу.

Кожинов – демократ. Собирает «поэтическую антологию» – уверен, что каждый поэт, одобренный им, – глыба. А не одобренный им поэт, – не поэт. Потому, наверное, я даже и не догадался, и ныне, о существовании кожиновской антологии избранных. И – остался жив?..

В своих мемуарах мой любимый поэт Станислав Куняев хвалит, в пример ставя, стихи Межирова, а я, деревня, сомневаюсь:

Таня мной была любима,

Разлюбить её не мог,

А ещё любил Вадима

Воспалённый говорок.

Сработано под лжечастушку. И кто кого любил-то: Вадим кожиновский говорок или говорок любил Кожинова? Блудливое русскоязычие… Ну а Татьяна Глушкова – единственная ли жертва их бездуховности?

Зачем чужое приклеивать к родному? Чужое от этой импровизации роднее не станет.

Владимир Уфлянд:

Оттого грустит трёхрядка,

Что в России нет порядка,

Русский гармонист Хаймович

Выражает свою горечь.

Изменила моя Фира

Мне, гуляя у ОВИРА,

И увёз её еврей

Эх, за тридевять морей.

Слезы капают из глаз

Прямо в чешский унитаз,

Который, грудью придавив,

Не дал забрать я в Тель-Авив.

Такая разухабистая высокотороватая ирония уничтожает напрочь нахохленную философичность Кожинова. Истинные евреи не нуждаются в нашей русской «прививке» и советуют нам свою русскую истинность уважать, а не торговать ею налево и направо.

Закрою глаза – и вижу. Закрою глаза – и слышу:

Ну, а этой за движенья стана,

Что лицом похожа на зарю,

Подарю я шаль из Хороссана

И ковёр ширазский подарю.

Наливай, хозяин, крепче чаю,

Я тебе вовеки не солгу.

За себя я нынче отвечаю,

За тебя ответить не могу.

Русскость, жар-птица багрянокрылая, ты не приобретаешься и не заучиваешься: ты – впереди судьбы моей летишь!

Не вина, а беда Кожинова, что он не задержался в саду поэтов:

Владимира Луговского,

Александра Прокофьева,

Бориса Корнилова,

Дмитрия Кедрина,

Павла Васильева,

Бориса Ручьёва,

Василия Фёдорова,

Николая Благова,

Бориса Примерова и многих отважных русичей слова и дела, просверкавших перед ним. Блестяще сказал Лев Котюков:

Летит полынь-огонь в серебряную высь,

Летит полынь-земля в пучину неземную.

Мы сами у себя украли эту жизнь,

Мы сами у себя украли жизнь иную.

Кожинов не осилил, не опроверг поэта Льва Котюкова, а Лев Котюков своим творчеством опроверг вкусы неопровержимого Кожинова. С талантливыми поэтами бороться трудно и, разумеется, бесполезно.

Сергей Есенин:

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,

Синь очей утративший во мгле,

Эту жизнь прожил я словно кстати,

Заодно с другими на земле.

Русский поэт – всегда заодно с жизнью. С просторами родными – заодно. Но сколько бы ни кружил он над горем, сколько бы ни реял он над радостью, он – всегда один и один, думающий и печальный, как месяц, плывущий в закатное холодное небо.

Я никогда не лукавил перед русской судьбою. И зачем лукавить мне перед могилой моей седой матери и перед могилой отца моего, седого солдата России? Ну, кто посмеет остановить меня на пути моём русском?

Не лебедиха белая,

Не журавлиха седая,

Не сова бессонная, —

мама кричит моя о своих и чужих сыновьях русских, в синих просторах канувших...

Стал я замечать, в судьбе пустой

Внешний вид претензией подкрашен:

Человек талантливый – простой,

Человек бездарный – часто важен.

Не звени медалями, дурак,

Зверя не буди, не гневай Бога.

Лживая награда, это – брак,

Честная, скажите, разве плохо?

Я входил в призвание, как в лес,

Дедовский, отцовский,

Волновался!

К егерям маститым я не лез,

Браконьерам я не поддавался.

Лося ли от пули уводил,

Оберег ли журавля в болоте, —

Был один и ныне я один

У седых страданий на работе.

И когда ордынская гроза

Разбивает молнией вершины,

Плачут и кричат мои глаза,

Думы движутся, несокрушимы.

Грудь болит, а впереди сумёт,

Что награда, если вся награда –

Кровь России,

Тем, кто вдруг поймет,

Ну а не поймет, так и не надо!..

Не только Кожинов или Передреев, Куняев или Рубцов, Глушкова или Кузнецов, а все мы, все – давно оюбилеенные пирамиды, одиноко и горько плывущие через кровавую перестроечную мглу.

А великая воля и пророческий разум Петра Проскурина – моя опора. Его предсказания в минуты дружеских безрадостных откровений сбылись: страна разрушена и разграблена, у её рулей – ликующие проходимцы!

И снится мне больница – полуразрушена старинное имение. У чёрных чугунных ворот лысый расторопный врач:

– Вы к Проскурину?

– К Петру Лукичу.

– В красном корпусе он, справа, замкнутый, тяжёлый и одинокий...

По красному тротуару вниз тороплюсь. А углу красного чёрнооконного корпуса – Пётр белой рубашке и серых брюках:

– Валь, трудно мне здесь. Камни красные, трава красная, двор красный, а в чёрные стёкла свет не пробьётся. Один я здесь. Болею. Сердце. А врачи много берут. Тяжко мне, Валя, здесь. А тебе там тяжко, да?..

И я сыплю звонкие, чистого царского серебра, монеты ему в горсть, сыплю, а он, худой и печальный, печальный, вздыхает:

– Один я, Валя, здесь. А ты там, Валя, один, смута, смута! – Попрощались.

Красный двор, мама в детстве мне внушала – к скорой беде, а звонкие монеты царские – к слезам ужасным.

Утром с женою приехал я в Сергиев Посад. И перед распятием Иисуса Христа я затеплил свечку в память о друге.

А по беззащитной Москве уже мчались шахиды на джипах, убийцы, перепоясанные свинцом и тротилом.

1986-2002