Олег ЕРМАКОВ. Звенящая роза ветров

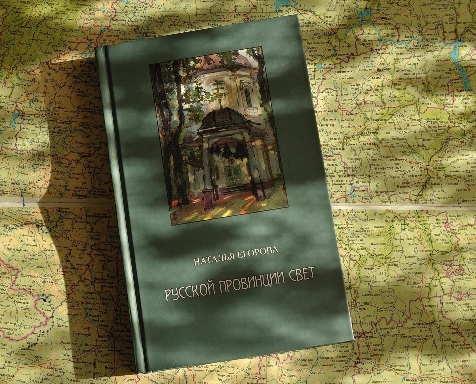

Сборник Натальи Егоровой, выпущенный издательством «Свиток», включает стихи разных лет и называется так: «Русской провинции свет».

Без древних и новейших ассоциаций здесь не обойтись. Ведь само слово имеет древнеримское происхождение. В Риме так именовались покоренные территории, находившиеся под управлением римского наместника. Конечно, ветер уже наносит из «Писем римскому другу» Бродского: «Если выпало в Империи родиться, / лучше жить в глухой провинции у моря».

Наталье Егоровой выпало родиться как раз в провинции, а потом переехать все-таки в столицу и все время думать о родном городе и часто сюда возвращаться.

Смоленск не у моря, но вместо моря здесь история, ее прозрачные волны отовсюду набегают, как волны «Утонувшего собора» Дебюсси, например, и порою, как тот же собор французского композитора, прошлое мощно вздымается.

…Или раскрывается как «древняя книга / В мерном шелесте березняка». Собственно, и сам сборник раскрывается такой книгой. Одно из первых стихотворений посвящается прадеду поэта, священнику Поречского уезда Смоленской губернии, расстрелянному в черном 1938, чей крест горит кроваво на рясе «Под распевы древней Литургии»… Философ Ясперс говорил о странной власти над нами истории, об очаровании древности. И мы воочию убеждаемся на примере этого стихотворения в правоте его слов. Труды и дни священника Поречского уезда предстают преображенными: здесь и «благодать земли» и псалмы, коими он вспахивал души прихожан: «И, смеясь, цвела твоя округа / От молитвы древней и простой / Синей-синей васильковой вьюгой - / Осиянной Богом красотой». И сейчас ничего этого уже нет: «Где ты, Русь? Колодец сгнил у стога. / Черны избы. Луч зари угас».

Ну, почему же угас? Утром снова вспыхнет. И так ли уж все было благостно в былые дни? По крайней мере, строфы о благодати тех времен не кажутся проникновенными.

Смоленск утром

Вообще, любая книга как море: у нее есть свои приливы и отливы, есть прибой. И некоторые книги спокойно и легко впускают, а другие как будто противятся, задают высокий или какой-то другой тон. Преодолеть такую волну не каждый способен. Зато преодолевший уже как будто в безопасных объятиях моря. И в этой книге есть такое сопротивление.

Автор сразу устанавливает некие знаки религиозности. Но всегда ли это оправданно? Не противоречит ли это известному предостережению от суесловия? Тем более, что порой та или иная священная строка звучит просто неловко. Ну, вот, к примеру: «Но ведь мы-то бессмертны, как Боги», - как ее понимать? Какие еще «Боги»? Или это отсылка к рефрену «Мастера и Маргариты»? Но у него все же так: «Боги, боги мои!»

Разумеется, мне и в голову не пришло бы придираться к этой фразе, не последуй за этим стихотворением другие стихи с христианской – и, наверное, православной – окраской. Но, возможно, стихотворение, из которого взята строчка, языческое по сути, ведь и называется оно «Берестяная грамота» и в нем-то и идет речь о древней книге. Да ведь автор в предпоследней строфе переводит стрелки часов в наше время, где и сравнивает себя и кого-то еще с этими «Богами».

Поневоле настраиваешься на критический лад и уже вскоре недоумеваешь, прочтя: «Тоску и тревогу / Кузнечик поет в кулаке. / У вечного Бога / Кончается время в руке». Ведь это масло масленое? Вечность Бога?.. А на самом деле, это устойчивое словосочетание, да и в этом стихотворении и противопоставляется вечность и сиюминутность. И мы, сиюминутные, и поем в кулаке у вечности. Зримо и убедительно. И нечего цепляться. Но вот эта двусмысленная фраза в самом начале книги и заставляет дуть на воду…

Не то что дом – страна и мир вверх дном,

Но выше хлеба Духа высота.

Ведь разве можно думать о другом,

Когда распяли нашего Христа!

Некий звездочет из народного театра семнадцатого столетия вызывал смех у зрителей: рассуждал о небесах и звездах и глядел вверх, да и падал в яму. Читая эти строчки, какую-то подобную фигуру и видишь невольно. И что значит «нашего»? Хотя, ясно, в чем дело, в стихотворении упоминается Европа, что смеется над русским, который «ищет смысл и просто жить / Не может в мире горя и утрат». Ведь у них, европейцев, все другое, и они живут припеваючи средь горя и утрат, ну, там, старух по деревням оставляют среди волков, дорог не строят в свои села, душевно больных и стариков содержат в варварских условиях: в заплесневелых облезлых стенах, с жуткими ржавыми туалетами, без лекарств и хорошей пищи, - это всему миру известно. Вот у них и Христос такой, что тоже смотрит безразлично на всю эту разруху и бесчеловечность. А у нас по-другому, взять хотя бы, вон, психиатрическую больницу в Гедеоновке, про которую недавно писали. (М. Захаров: «Гедеоновка inside: по ту сторону от нормального», можно в интернете найти).

И «Нищенка с голубями», очередное стихотворение той же тематики, будет в том же духе: «На соборном дворе крыши белых церквей / Плавят золотом синь голубую»… Но что-то здесь как раз и случается. Уже описание нищенки сурово реалистично: «На корявых руках, на убогих платках, / На кофтенке, заштопанной криво» - восседает сто голубей. Поэт продолжает: «Эта нищая жизнь пролгала, пропила, / В блуд ушла, в проходимца влюбилась. / Нагулявшись, бог весть от кого родила. / Нарожавшись, от горя топилась». И осталась одна, без хлеба и крова…

Да ведь я слышал такую горестную повесть от одной нищенки как раз там же, на соборном дворе. Но нищенка Егоровой уже вознеслась с голубями, судя по дате стихотворения. Хотя моя нищенка была еще молода, наверное, эти истории похожи. А ту нищенку, облепленную голубями, и вправду можно было видеть перед соборной лестницей. Но воображения не хватало предположить, что с нею случится: «С голубями в зенит…» И эта развязка вызывает в памяти и раскаявшегося разбойника на Голгофе, и то, что было сказано про нищих духом, наследующих рай.

В любом случае, здесь чувствуется подлинное одушевление. И нет сомнения, что перед нами свидетельство действительного происшествия. И здесь-то начинаешь испытывать доверие к стихам этой книги.

Прибойная волна преодолена?

У Егоровой левитируют не только нищенки, но и целые города, выдирающие болты, коими они прикручены к земле – а шляпки болтов это крышки люков, что «мерцают во мгле». И происходит это в час, известный фотографам, как лучшее время съемок и называемый ими «режимное время», а великим предшественником наших пиитов Пушкиным «Пора меж волки и собаки». Сиречь – сумерки, у Егоровой предутренние: «И увидишь воочью тогда, / Как в предутренней мгле лиловатой / Над землею летят города». Фотографы это видят; видят, да только снять не могут. У поэта – своя оптика. И возможностью увидеть все с ее помощью нельзя пренебречь, - в чем и убеждаешься сразу же после сумеречного стихотворения о летающих городах еще раз.

Здесь героиня стихотворения «С накрашенными дерзкими губами» идет по улочкам среди цветущих садов, и на нее льются потоки света. И для нее «Гудят такси. Бегут волос ручьи. / И бьют часы в проулках – только вечность / Для всех влюбленных в городе любви». Здесь уже время и вовсе упраздняется. Ведь «выше времени и рока / Влюбленных женщин огненная стать». И смерти, конечно, нет в этом городе, над мостами «с ливнем света» и ветерком, что колышет прядь волос.

Может быть, краски и звуки здесь несколько резковаты, но не так ли и бывает весной?

Смоленской нищенке шлет привет столичный бомж, что спит под мостами «С продрогшей подругой своей», а свет над ними «струится / В сто тысяч земных этажей». Оптика этого стихотворение словно позаимствована у Де Куинси. Да и мосты, под которыми ночует бомж, где «вечные звезды смеются, / И грязная плещет вода», скорее напоминают именно лондонские или парижские. Кажется, под московскими мостами не так удобно кантоваться. Впрочем, автору из Москвы виднее. А под смоленскими мостами бомжи действительно отлеживаются.

Тема этой нищеты сквозит по всей книге. Нищета, ветер сопутствуют прогулкам по провинции. И это ключевые понятия, на самом деле, провинции. Да, еще и свет. Вот – «Хороши эти синие сливы», что лежат у старухи на прилавке, да еще «калины червонная гроздь» и «помидоров тяжелая медь», а дальше в торговых рядах «ворох сирени / В ржавой миске с глубокой водой». Эти строки как будто набросал светоносными мазками живописец. Под этой кистью «Светит мох на камнях колоколен», и «Корявые ветви трепещут / То золотом, то синевой», и «Сноп цветов - лиловых и багряных» пламенеет в ведре, и «Светит роза сухая на темном столе, / Словно сгусток запекшейся крови», и «репейник-звезда» горит «лиловым и алым / Над стеной крепостной, над сараями в бурой траве». Вообще в этом стихотворении, из которого приведены последние строчки, поэт очень точно передает колорит смоленских крепостных стен над собачьими оврагами и пустырями в бурьяне, и «репейник-звезда», что «вцепилась колючками в камни над красным обвалом» и есть наша звезда полей, то есть звезда крепостной стены. Это лучшим образом символизирует дух сего места. Смоленск «звездой-репейником» и вцепился, повис на плече державы, которая и сбросить его не может, но и преобразить не в силах. И стихотворение этим мыслям звучит в унисон в конце: «Я войду в твою жизнь, как звезда вековечной окрайны, / Как репейник-звезда на забытых судьбой пустырях». В смоленские овраги так и не проник 21 век и даже век минувший, космический. Там все вопиет о нищете и тщете в то время, как где-то блещут любвеобильными речами к отчизне политики, священники и прочие хирурги на мотоциклах с астрономической ценой. За речи на них и проливается золотой дождь. А провинция – прозябает покорно. И лишь поэты здесь ищут – и находят – свет, вдохновение, любовь. Ну, что ж, провинция им отвечает взаимностью: издает и читает.

Но ведь провинция – вся бескрайняя Россия, за исключением крупных промышленных центров. И всюду происходит примерно одно и то же. И эхо этой, допустим, строфе, сразу отзовется:

- О если б, о если б свобода

Шепнула другой поворот

В крутом тупике без исхода!

- А был ли нам нужен исход?

Да, нужен! Исход из Египта. Но мы в нем так и застряли, разменяв свободу на иллюзорное спокойствие. Да и сама Егорова так рисует прошлое: «В школьных книгах – много ложных истин, / А над парком – ветер продувной, / И швыряет груды красных листьев / Над страной, безбожием больной». Вот и ответ.

Правда, не сказать чтобы страна вылечилась обилием крестов и всюду мелькающими рясами. Взамен одного из столпов уваровской триады мы точно получили «казенное православие», как о том и предупреждал Мережковский в «Грядущем хаме», а также некую разновидность самодержавия и хамство, идущее снизу. Впрочем, насчет поспешной поверхностной религиозности Егорова все понимает: «Строил – вор, воровавший без меры. / Лил оклады – ослепший старик. / Горький пьяница, пропивший веру, / Благодатный расписывал лик».

О, знакомая картинка.

Один смоленский храм, построенный к двухтысячелетию христианства, до сих пор ремонтируется: кирпичи буквально крошатся на глазах и осыпаются. Хотя строили его почти десять лет. Зодчие семнадцатого века стену с 38 башнями, протянувшуюся на шесть с половиной километров по днепровским холмам, построили быстрее и много прочнее. В новодельном храме Егоровой все идет наспех: «Наспех – юных венчают на брак, / Крестят – наспех, соборуют – наспех, / Отпевают – неведомо как».

Но – в предпоследней строфе неожиданный поворот ключа: и рушащийся храм – как и обещано было в ассоциации с музыкальной пьесой – внезапно возносится: «Мира страшного слепок мгновенный! / За какой же избыток души, / Как стрекозы, легки твои стены, / Как цветы, купола хороши?»

Таков и тот храм, о котором я упоминал: белы его стены, купола – цвета бирюзы, и на них золотые звезды.

Есть ли этот «избыток души» в самом деле? Действует ли? В случае с этим стихотворением – да, нам поэт это и показывает. Сможет ли этот «избыток» преодолеть и казенщину православия? Да и остальные жупелы, нависающие над нашей жизнью? Преодолеть нищету, раболепие, жадность, хамство? И эти вопросы уже отнюдь не для одной провинции животрепещущи. Раболепие и жадность – два бича нашей жизни, и одно предполагает другое. Впрочем, жадность тут эвфемизм, скажем точнее – воровство.

Наше прочтение этой книги смахивает на злободневную статью?

Так книга еще потому интересна, что вызывает вопросы не к одним небесам, но и к тем, кто под ними восседает.

В столице, кстати, уже и нет небес: «Здесь, в столичной глуши, под звездою Кремля восходящей, / Согласясь на уступки железа и бывшей души, / Мы стоим – и глаза в небеса бесполезно таращим: / Были здесь небеса, а сейчас гудут этажи». И даже дождь там с привкусом металла и «Слишком много железа ликует в усталой крови». А подъемные краны в стальном оперенье бродят, как цапли «На тонких ногах, выгнув длинные шеи». И древом познания встает телебашня «в межпланетной тоске», где «Пеной шипят мирозданья, / Слившись в змеином клубке!» И тем острее тоска о провинции, о ее прикровенном, а порой и брызжущем свете: «Русской провинции тайна - / В брызгах смородины сад. / Локон сирени случайный, / Синий, как ласточка, взгляд».

Противопоставление, в общем-то, обычное. Но что с того? Пока существует столица, большой город, будет и потребность выскочить из его теснин куда-нибудь в провинцию, где слышнее и волны истории и дыхание земли. И провинция – это всегда прошлое, собственно говоря, живая история, которая и очаровывает, по Ясперсу. Отсюда и невольное желание все приукрасить: миф есть миф. Но все-таки покровы этих неизбежных красот у Егоровой прорывают сквозняки и колючие репейники, и слышна некая скрежещущая музыка закоулков и дворов в провинции: то поет роза ветров этой книги. Об этом она и просила: «Не дари мне красную розу, / Подари мне розу ветров». Цветок этот не единожды упоминался в книге, и был он то свеж и красен, то «Словно сгусток запекшейся крови». А сейчас в одном из последних стихотворений «Роза ветра хмельна и влажна / на раскачивающемся стебле». Она прекрасна, как этот ржавый флюгер на крыше, что оборачивается в самом последнем стихотворении колоколом. И до него долетает чистый ветер.

Очищающее воздействие усиливает заключительный аккорд этой замечательной книги:

Был мой голос прозрачен и звонок,

А теперь он гудит, как ты.

---

Смоленск