Алёна НОВИКОВА. Пращи и стрелы

Рассказ

Это вовсе не так просто, как кажется.

Он опустился в кресло, зная, что снова встать на ноги без посторонней помощи будет трудно. И когда это он, Д. Дж. Зиглер, успел дожить до таких преклонных лет? Еще вчера он был удивительно некрасивым мальчишкой с огромным носом и соразмерными планами на жизнь, которая разворачивалась перед ним во всей своей бескрайности, как поле колосящейся ржи. Ему часто снились ржаные поля, когда он был маленьким – золотистое колышущееся море, которое он рассекает. Уже потом кто-то сказал ему, что для индейцев рожь всегда была символом процветания. Дескать, он еще в детстве предчувствовал свой успех. Вот уж бредни. Он всегда смотрел на такие вещи со свойственным ему скептицизмом, к тому же, к индейцам он имел такое же отношение, как, скажем, ко Льву Толстому. Что, как не рожь, может увидеть во сне сын бакалейщика?

И все же, через пару лет он уже видел другие сны. Сапоги на три размера больше нужного, тонущие в вязкой грязи, разорванные рты, гноящиеся раны, молодые люди с выступающими ребрами и пустующими рукавами, девушки с навсегда стертыми с лиц улыбками и будто присыпанными мелом волосами. Красные капли на свежей траве. Крик, крик, крик. Экспрессионизм как направление в жизни. Фантазия Отто Дикса, вышедшая за раму. Нет, в кино такого не покажут. Он это видел своими глазами, по-дурацки длинный солдат, едва научившийся ходить строем, таращащийся на это inferno как будто через экран. Вот почему он тогда не сошел с ума – он старался не дать себе самому понять, что это происходит на самом деле, что этому не видно конца.

Тогда он и начал писать. В госпитале, разрабатывая левую руку – правая-то была на перевязи – он долго мучал огрызок карандаша, по-дурацки описывая невиданные вещи, происходящие с невиданными людьми в невиданном мире. Хэмингуеевская точность, дым сигар, разведчицы, похожие на Ингрид Бергман, предательство, блеск лезвия в желтой полутьме бара и страсть на фоне марокканских пейзажей. Он был двадцатилетним дураком, а сигары и разведчицы помогали не думать о ноющих костях, пустом желудке и тошноте от бесконечного созерцания чужих вывернутых кишок. А потом война закончилась, а глазастый рядовой Д. Дж. Зиглер остался, и какая-то маленькая часть войны осталась с ним. Она напоминала о себе глубокой ночью, когда не спалось, или когда в вагоне метро слышался стук квадратных каблуков и резкая немецкая речь. Кроме этой части, с ним остались по-телеграфному короткие предложения. Разведчицы и Марокко изжили себя, а предложения остались. Потом они помогли редактору «Цайтгейст» отличить его рукопись от кучи других и заполнили книжные магазины и лавки тонкими брошурками с его фамилией на обложке, а еще позже, благодаря им же, его имя в газетах ставили рядом со Стейнбеком и Сэлинджером, а вихрастые парни и девушки в битниковских очках толпились у подъезда его дома на Бонд-стрит с потрепанными копиями «Утеса» и «Семи».

Только теперь, когда Зиглеру семьдесят восемь, предложения никак не хотят друг за друга цепляться и уж точно не вернут желание завтра все-таки проснуться. Не вернут, хотя раньше всегда возвращали. Он все чаще думает о поступке Сильвии. А тут еще этот парень, музыкант. Зиглер потом нашел заметку в «Уикдэй обсервер» – оказывается, новое поколение его признало своим голосом. Этот Брюс Зиновски, со своими длинными спутанными волосами странного цвета, светлыми-светлыми, курящий сигареты одну за другой, признался, что любил бы фильмы Тарантино, если б в них не было так много крови, и что, принимая решения, всегда спрашивает себя, как бы на его месте поступил Христос.

– Иногда бывает непросто представить, – сказал Брюс. – Вот, например, у него ведь не было соседей снизу.

Уходя, он помог Зиглеру выбраться из садового кресла – была осень, а сидеть подолгу на холоде ему давно противопоказано – подарил новенький «Полароид» голубого цвета и смущенно попросил автограф.

– В эту сторону – я имею в виду, Вы мне, а не я кому-то – ужасно непривычно. Спасибо.

На «Полароид» он не сделал ни одного снимка, а вчера узнал, что Брюс Зиновски умер. Он как-то неудачно упал и проломил голову о бордюр. Филиппинка, которая помогала Зиглеру по дому, гладила белье перед телевизором, а он сидел рядом и смотрел, как роятся журналисты и полицейские и как отгорожен тротуар, на котором лежит тело Брюса Зиновски. Его светлые-светлые волосы намокли от крови. Ему было двадцать пять лет.

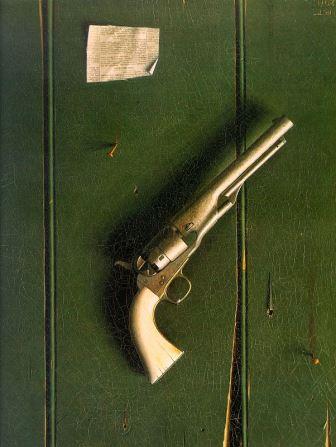

Семьдесят восемь минус двадцать пять будет пятьдесят три. Он подзадержался. Зиглер провел пальцем по холодной глади ствола. Это один из парных пистолетов Сильвии, а другой она навсегда зажала в руке в своей спальне, как проклятая Гедда Габлер. Она и была Геддой, со своими тонкими злыми губами, независимостью, которой больше всего дорожила, и страстью что-нибудь разрушить. Поэтому, она считала, ей и суждено было стать журналисткой. Сильвии удавалось заполучить самые громкие имена в заголовок, и после милой беседы политики и актеры, писатели и активисты становились никем в один тираж.

Он совершенно точно влюбился в нее после той истории с парламентарием, метившим в кресло премьер-министра.

– Теперь-то Вы не думаете, что я такое уж чудовище, – сказал он после интервью, когда Сильвия убирала в сумку блокнот, сигареты и диктофон.

– Теперь я думаю, что Вы недостойны называться человеком, – сказала Сильвия и плюнула ему в лицо. А потом она бежала по улице, хохоча, как сумасшедшая, и ему не удалось ее остановить, и Зиглер долго смеялся вместе с ней на кухне, а каждый читал в своей копии «Дейли скетч» правду о парламентарии и горничной из гостиницы «Джорджия».

В ее руке он обнаружил один из пистолетов, а в кармане нашлась записка. Он прочел её голосом Сильвии, с издевкой: «Только не подумай, что это из-за тебя». Никто и никогда не имел над ней власти, а он, Зиглер, всю жизнь воображал себя Левборгом, хотя на самом деле, был для нее всего лишь предсказуемым, скучным Тесманом, со своими бесконечными переписываниями под настольной лампой, затворничеством, с их общим сыном. Она не любила детей, и Джозеф, пухлый и бестолковый, оставался ей безразличен. Пухлый и бестолковый ребенок затем превратился во вдумчивого молодого человека с феноменальными для своего времени взглядами, и сейчас-то о нем все не только говорят, но и пишут, да только Сильвия об этом никогда не узнает.

Он так и не сделал для нее ничего хорошего. Она согласилась с тем, что они должны пожениться, будто бы с неохотой, сразу предупредив:

– Только не думай, что я стану тебе Анной Сниткиной.

Он потом всю ночь сидел в этом баре, который поближе к лету выставляет побольше столов на набережную, таращился на море своими странными глазами, придававшими лицу будто бы всегда удивленное выражение, и рассказывал официанту, как она цитирует Сафо и стреляет в десятицентовик, и что волосы у нее на висках и у лба совсем седые.

Он все-таки не зря вспомнил Достоевского. В шестнадцать лет Зиглер впервые достал где-то книжку этого бородатого русского пессимиста, и с тех пор его образы сами складывались в голове, как таблица умножения. Она не была Сниткиной, но, как Настасья Филипповна, швырнула для него в огонь свою привязанность. И он знал, чем это может закончиться, но все равно бросился доставать её голыми руками, безо всяких щипцов.

Потом, после того, как Сильвия застрелилась, он потерял контроль над собой. Бросил рукопись, над которой работал, предсказуемо начал пить. В баре на набережной за тем же столом требовал восемнадцатое дилантомасовское неразбавленное виски. Столы, впрочем, менялись, как и женщины, и потолки над их головами, но Зиглеру почему-то казалось, что все это один день, который никак не может кончиться. А потом кончились деньги, и рукопись сдавать все-таки пришлось, и «Крик» даже кому-то понравился, и кого-то было много, написано вроде неплохо, только почему вот конец такой мрачный? Он и сам не мог ответить. Согласился расширить тираж, а, вернувшись домой, застал там человека, которого не узнал. Джозеф все это время переходил от одних родственников к другим с перерывами на пансионы, едва не попал в монастырь, и что-то там такое с ним сделали, что он сидел в зиглеровской прихожей девятнадцатилетним взрослым с опущенным взглядом, а тихий мальчик, который везде таскал с собой тряпичную куклу, домой никогда не приехал.

Зиглер по-своему любит его и почему-то боится. Он никогда не чувствовал между ними связи. У него, такого урода, родился сын, который вовсе не был некрасив. Он все ждал, когда у Джозефа проявится его кривая улыбка или странный излом носа, эти искореженные линии, но теперь какая-то поклонница – вероятно, малолетняя фанатичка – пишет, что лицом он похож на казненного средневекового святого, хотя и богохульно так говорить. Хуже всего, что Джозеф и занимает это причудливое положение между простым смертным и святым – чудес никаких не творит, но и человеческого в нем маловато. Вещи, о которых он пишет, по-своему феноменальны. Сам он, кажется, последний из ныне живущих, кто не только следует заповедям, но и ужесточает правила какой-то своей системой ценностей. Женщин сторонится, никогда не возьмет предложенную сигарету, но, когда в какой-нибудь старой часовне, до которой сорок пять минут добираться поездом, он стоит на коленях между пустыми скамьями, и губы его что-то истово шепчут, сразу понятно, что он не зря живет на свете.

Зиглеру не хочется признавать, но это больно ударило по его самолюбию, когда в прошлом месяце он по ошибке получил письмо, адресованное сыну. «Ваши работы, без сомнения, величайшее из того, что пишется в наше время», писал неизвестный возбужденными каракулями. «Вас будут читать и через сотни лет, как Бэкона и Спинозу». Дочитав до конца и обнаружив ошибку, Зиглер невесело усмехнулся и убрал письмо обратно в конверт. Когда-то объективные признаки – продажи, толпы у его парадного крыльца – питали его самолюбие. Он в глубине души, втайне от самого себя, тешился мыслью, что в его деле ему нет равных. И кто же превзошел его тогда, когда он, казалось, отточил навык до совершенства? Его же сын. Глупая, злая ирония. Последний удар. В моменты отчаяния он прибегал к этой тщеславной надежде. Временами ему казалось, что одаренность может искупить его уродство, его испорченность. Как-то же нужно было доказывать людям, что он не хуже, что он тоже чего-то достоин. Он тоже человек, ему можно верить... Или? Печальное крушение в полушаге от смертного одра. Некрасиво у немощного старика отбирать последнюю опору, но Джозефа невозможно обвинять.

Зиглер едко улыбнулся. Наверное, он потерянный человек, но вместо того, чтобы гордиться своим нечеловечным безгрешным сыном, он чувствовал только горечь поражения. Подавляемую зависть. Презрение к собственной никчемной персоне. Вот так, Д. Дж. Вот, что получаешь за годы стараний и поисков того, что не можешь назвать и что все время ускользает, стоит тебе только протянуть руку. Джозефу дозволено видеть то, чего он никогда не увидит, говорить то, о чем он никогда не смог бы сказать, но не потому ли, что он поместил Бога там, где Зиглер взращивал свою гордыню?

Он обыскал карманы неуклюжими, непослушными Шиле-шилейными-шилевскими пальцами, достал зажигалку, неспешно закурил. Пусть сигарета будет его прощальным желанием. Он не может позволить себе эту последнюю трусость. Д. Дж. Зиглер, рядовой, смерти не боится. Если сейчас он отступит, это будет предательство. Он себе никогда не простит.

Он так часто бывал в одном шаге, что сейчас должен сделать его сам. В семьдесят первом в Ливерпуле он почти отправился по пути Фитцджеральда и, едва открыв глаза, прохрипел:

– Да будьте вы все прокляты.

В грязном переулке Вены с женщиной, чье лицо было разрисовано, как у актера Кабуки, его сердце колотилось на износ – он сам не помнит, как сумел в последний момент притормозить.

В огромном пустом доме на берегу холодного соленого северного моря он мерил комнаты шагами – бездумно, как лабораторная мышь в изощренном лабиринте. В окно стучали сосны, а дом был проклятующе белый, и его это угнетало. Кровь на снежном полу расплывалась пятнами, похожими на алые маки, и он вдруг увидел себя со стороны – скрюченные пальцы, зажимающие лезвие, рассеянное выражение страшенного лица, как у Офелии Милле. От ненависти и презрения к себе его тошнило.

Потом была русская рулетка среди ухмыляющихся пьяных рож, и его сокрушительное невезение. Открытый газ – он сидел босой, в льняной рубашке, в которой сам себе напоминал отдыхающего рыцаря Круглого Стола, и читал вслух «Беовульфа». Неудач больше, чем попыток. В этот раз он не может промахнуться.

Он все чаще видел перед собой глаза Сильвии, ее надменный рот, шепчущий одно и то же язвительное, хлесткое слово. Ничтожество. «Пингуин букс» отказались от «Семи», и он выбил кулаком все до одного стекла в своем «Бьюике». Он вернулся под утро, и на предплечье зияли следы от ногтей. Он не знает, где Джозеф так разбил нос, да, кажется, кровь идет, он опять брал его с собой в это место. Сильвия, Сильвия, посмотрела бы ты на него сейчас. Он больше не так жалок, не так отвратителен, верно?

Опять это проклятое честолюбие. Кто же знал, что оно станет его гамартией. Ему всегда казалось, что где-то глубже, по-настоящему глубоко, что-то в его характере, в его душе искривлено, испорчено, что-то ведь должно было породить такое уродливое лицо. Тщеславие – ну не смешно ли?

Он потушил сигарету, разжал сухие старческие губы. Его голос походил на шелест наждака.

– Горе мне, в этом слове я смерти моей приближение слышу, – пробормотал Д. Дж. Зиглер.

Не он сам – его пальцы спустили курок. И прежде, чем пуля достигла своей цели, он вспомнил. Он уже делал это прежде. Это он подошел слишком близко к краю в «Утесе». Это он был в «Крике», «Vade retro», «Семи», во всех других. И только теперь ему удался конец.