Людмила ВЛАДИМИРОВА. «А мы видали виды...»

Памяти Александра Сергеевича Пушкина

Памяти Александра Сергеевича Пушкина

в год его 220-летия

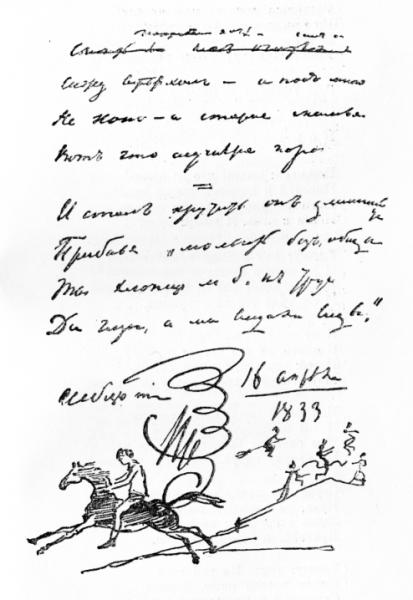

Давно мне хотелось вспомнить о его очень привлекательных – не побоюсь сказать: очаровательных! – стихах «Гусар», рожденных 16 апреля 1833 года.

На одной из пушкинских программ Литературной гостиной Одесского Дома ученых эти стихи с огромным успехом прочел юный чтец, обнаружив, увы, незнание их многими, поспособствовав «просвещению», и, в том числе, – знакомству с украино-русским фольклором.

А заодно представляется возможным и желательным вспомнить знатока украинского и русского фольклора, украинского русскоязычного литературного критика, писателя и журналиста, Ореста Михайловича Сомова, уроженца г. Волчанска Харьковского наместничества (10 (21) декабря 1793) - 27 мая (8 июня)1833). Умер он в Санкт-Петербурге, где жил и работал с 1817 года, ему было только 39 лет.

Не простым был его жизненный и творческий путь, не просто и отношение к нему как при жизни, так и впоследствии. И сегодня он, его работы мало известны.

Но он считается одним из предшественников Н.В. Гоголя, украинская Википедия замечает: «Вважається, що творчість Порфирія Байського (псевдоним О.М. Сомова – Л.В.) вплинула на Миколу Гоголя«. Информирует: «В 2016 році, низка оповідань Ореста Сомова («Юродивий», «Русалка», «Лихе око», «Київські відьми», «Блудний вогник») були опубліковані в перекладі на англійську мову» [1].

Интересно, что повесть О. Сомова «Киевские ведьмы» напечатана в 1833 году в альманахе «Новоселье» рядом с пушкинским «Домиком в Коломне». И, по мнению исследователя Е.О. Ларионовой, повесть Сомова «несoмненно, была прочитана Пушкиным. Появление ее в свет непосредственно предшествовало созданию «Гусара». Но сопоставление произведений позволяет говорить скорее об общих фольклорных источниках, чем о прямом сюжетном заимствовании Пушкина у Сомова» [2]. А об этом «заимствовании» немало написано...

Интересно, что повесть О. Сомова «Киевские ведьмы» напечатана в 1833 году в альманахе «Новоселье» рядом с пушкинским «Домиком в Коломне». И, по мнению исследователя Е.О. Ларионовой, повесть Сомова «несoмненно, была прочитана Пушкиным. Появление ее в свет непосредственно предшествовало созданию «Гусара». Но сопоставление произведений позволяет говорить скорее об общих фольклорных источниках, чем о прямом сюжетном заимствовании Пушкина у Сомова» [2]. А об этом «заимствовании» немало написано...

Сперва – немного – о «Домике в Коломне».

«Шучу довольно круто...»

«Домик в Коломне» – шуточная поэма Пушкина, написана им в 1830 году, в Болдинскую осень. Опубликована только в 1833 году с сокращением на «почти полтораста стихов» [3:516].

Среди выпущенных – предупреждение: «Шучу довольно круто»; утверждение: «Язык мой враг мой»; отступление: о языке «фригийского раба Эзопа»; определение: «рифмач я безрассудный», когда вспомнил, рифмуя, «господина Копа» – «владельца ресторана в Москве», где «коптят его» (язык) [4]. Наверное, Коп и – «содержатель московской гостиницы», где останавливался Пушкин: «... пиши мне к Копу» [5:311].

Здесь же, в выпущенных строчках поэмы, – оценки некоторых знакомых, «коллег»:

...Уж люди! мелочь, старички кривые,

А в деле всяк из них, что в стаде волк,

Все с ревом так и лезут в бой кровавый...;

...И табор свой писателей ватага

Перенесла с горы на дно оврага.

И там копышутся себе в грязи

Густой, болотистой, прохладной, клейкой,

Кто с жабой, кто с лягушками в связи,

Кто раком пятится, кто вьется змейкой...

Но, муза, им и в шутку не грози...

Здесь и многозначительное «мечтание»:

...Когда б никто меня под легкой маской

(По крайней мере долго) не узнал!

...Уж то-то неожиданной развязкой

Я все журналы после взволновал!

«Домик в Коломне» до конца не понят и сегодня – «Пушкинская тайнопись!» (А. Ахматова).

«Домик в Коломне» до конца не понят и сегодня – «Пушкинская тайнопись!» (А. Ахматова).

С.М. Бонди писал: «Содержанием поэмы является литературная борьба, которую приходилось Пушкину вести в это время». Напоминал о «настоящей травле» поэта «со стороны критиков и журналистов», отрицании ими какой-либо «серьезной идеи или «цели»« в его поэмах.

«За этими упреками скрывалось требование реакционного общества (и правительства), чтобы поэт прославлял, воспевал существующий режим, военные успехи правительства, воспитывал своими стихами общество в духе традиционной казенно-обывательской морали, как это делал в своих «нравственно-сатирических» романах Булгарин. В этих требованиях морализации и оценках пушкинской поэзии, как легковесной и даже безнравственной, объединялись критики всех лагерей, от Надеждина до Булгарина». Но – «Автор самых глубоких по идейному содержанию произведений, Пушкин в то же время отстаивал для поэзии право на несерьезные, легкие, шутливые темы». Отвечая на упреки в безнравственности его поэзии, напоминает С. Бонди, поэт писал: «...Шутка, вдохновенная сердечной веселостию и минутной игрою воображения, может показаться безнравственною только тем, которые о нравственности имеют детское или темное понятие, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие».

Да, не случайно, «...в этой легкомысленно-веселой, с первого взгляда, поэме то и дело неожиданно прорываются ноты глубокой грусти и горечи», «за веселым, шутливым рассказом <...> чувствуется грустная, огорченная и озлобленная душа поэта...» [3:514-517].

С. Бонди предполагает связь этих «нот» и с описанием «прекрасной, молодой и богатой графини» в эпизоде, не связанном с сюжетом поэмы. Возможно...

Вот – строфы ХХI-ХХIV:

...Она была богата, молода;

Входила в церковь с шумом, величаво

Молилась гордо (где была горда!)

...погружена

В себе самой, в волшебстве моды новой,

В своей красе надменной и суровой.

Она казалась хладный идеал

Тщеславия. Его б вы в ней узнали;

Но сквозь надменность эту я читал

Иную повесть: долгие печали,

Смиренье жалоб...

Она страдала, хоть была прекрасна

И молода, хоть жизнь ее текла

В роскошной неге; хоть была подвластна

Фортуна ей; хоть мода ей несла

Свой фимиам, – она была несчастна.

«Блаженнее стократ ее» видит поэт «простую, добрую» девушку Парашу, героиню «Домика в Коломне».

М.О. Гершензон справедливо утверждал, что поэму «никогда не удастся понять», если не подойти «психологически», учитывая время написания. В «шутливой» поэме он увидел «сердечную судорогу, боль, тоску, ожесточение, гнев». Писал, что поэт «заговаривает свою сердечную боль», спрашивал: «Что за змея шипит в сердце Пушкина?» (см. строфу ХП).

М.О. Гершензон справедливо утверждал, что поэму «никогда не удастся понять», если не подойти «психологически», учитывая время написания. В «шутливой» поэме он увидел «сердечную судорогу, боль, тоску, ожесточение, гнев». Писал, что поэт «заговаривает свою сердечную боль», спрашивал: «Что за змея шипит в сердце Пушкина?» (см. строфу ХП).

Поэма написана 4-10 октября 1830 года, тогда же стихи: Расставание («В последний раз твой образ милый...»), Паж или Пятнадцатый год, «Я здесь, Инезилья...», 17 октября написано Заклинание («О, если правда, что в ночи...»)

«Поэтом владеет, – замечает Гершензон, – жгучее воспоминание о какой-то женщине, прежде страстно любимой и любимой еще до сих пор», пред ним «сиял незакатно образ той единственной любимой женщины, чье имя нам неизвестно». И – «столько было мучительного и вместе сладкого в этих воспоминаниях, что именно они исторгали из лиры Пушкина в эту осень самые острые, самые жгучие звуки ужаса, боли, нежности, умиления...» Но жизнь «больно ранила его, скопляла реальную грозу над головою и оба волнения скрещивались, взаимно разъяряясь и совместно творили ад в душе Пушкина» [6].

Еще П.В. Анненков, упоминая о стихах «Заклинание» и «Расставание», писал, что они посвящены неизвестной, «превосходившей всех других по властности, с которой управляла мыслью и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы, спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из Одесского периода жизни» [7].

Еще П.В. Анненков, упоминая о стихах «Заклинание» и «Расставание», писал, что они посвящены неизвестной, «превосходившей всех других по властности, с которой управляла мыслью и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы, спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из Одесского периода жизни» [7].

А.А. Ахматова, вспоминая «покаянную осень», Пушкина, «окруженного собственными стихами, которые просто кричат о его страсти», 8-ую главу «Евгения Онегина», «Каменного гостя» – «трагедию возмездия», неоднократно упоминает Каролину Собаньскую [8].

И в стихах «Паж…» увидела ее, подчеркнув в черновике последней строфы слово «варшавскую», а на полях написав ликующее «Ура!» (в чистовом варианте – «Мою севильскую графиню...»). Возможно, что это позволяет и стихи «Я здесь, Инезилья...» – страстный призыв «севильского» любовника – отнести к тому же адресату.

Я склонна думать, что и «Расставание», и «Заклинание» связаны с Собаньской. Возможно, и строфы ХХI-ХХIV «Домика в Коломне».

Пушкин собирался печатать «Домик в Коломне» анонимно, о чем 9 декабря 1830 года напишет П.А. Плетневу: «Повесть, написанную октавами (стихов 400), <...> выдадим Anonyme. <...> Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает. Итак русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу! жаль – но чего смотрел и Дельвиг? <...> Но все же Дельвиг должен оправдаться перед государем. Он может доказать, что никогда в его «Газете» не было и тени не только мятежности, но и недоброжелательства к правительству. Поговори с ним об этом. А то шпионы-литераторы заедят его как барана, а не как барона» [9].

«Житель Галерной Гавани»

Возможно, упрек Пушкина своему верному другу Дельвигу адресовался и О.М. Сомову?.. Помимо определений Википедии стоит заметить, что последний обозначен как «писатель, эпиграммист, журналист (псевдонимы «Житель Галерной Гавани» и «Семен Осетров») – сотрудник А.А. Дельвига по «Северным цветам» и «Литературной газете», друг К.Ф. Рылеева» [10].

Известно, что «Правителем канцелярии Главного правления Российско-Американской компании, образованной 19 июня 1799 года в Петербурге был (до дня выступления на Сенатской площади) К.Ф. Рылеев, а столоначальником – О.М. Сомов» [11].

Известно, из воспоминаний Н.А. Бестужева, что «подсылом» к Рылееву, несомненно пытавшемся выведать тайны декабристов, была полька Теофания Станиславовна, она же – «г-жа К., шпион правительства», о чем я писала в статье «Нет истины, где нет любви...» [12]. Некоторые исследователи считают, что то была Каролина Собаньская.

Известно, из воспоминаний Н.А. Бестужева, что «подсылом» к Рылееву, несомненно пытавшемся выведать тайны декабристов, была полька Теофания Станиславовна, она же – «г-жа К., шпион правительства», о чем я писала в статье «Нет истины, где нет любви...» [12]. Некоторые исследователи считают, что то была Каролина Собаньская.

С. Браиловский писал, что О.М. Сомов жил «на одной квартире с К.Ф. Рылеевым» [13].

Из статьи С. Браиловского узнаём, что «На страницах Русского Филологического Вестника, издаваемого Е.Ф. Карским в Варшаве, появилась недавно статья В.В. Данилова, под заглавием: «О.М. Сомов, сотрудник Дельвига и Пушкина» (

С. Браиловский опровергает мнение Данилова, вспоминает о знакомстве Пушкина с Сомовым в самом начале 20-х годов, о том, что – «Близко знакомый, живший на одной квартире с К.Ф. Рылеевым, Сомов, и через своего друга мог сноситься с Пушкиным. Наконец, почти свой человек в доме Дельвига, любимого друга Пушкина, Сомов невольно должен был стать близко и к гениальному поэту».

Браиловский продолжает: «В «Литературной Газете», как и в «Северных Цветах», Сомов чувствовал себя таким же «литературным дворянином», как Дельвиг, Пушкин, Боратынский и другие. То обстоятельство, что для Сомова литература была куском хлеба, нисколько не ставило его ниже других сотрудников «Литературной Газеты» в глазах Пушкина, который также зарабатывал значительную часть денег такою же литературною работою. Недаром же Сомов называл себя «дуумвиром», подразумевая полное господство свое и Дельвига в «Литературной Газете»«.

Приводя ряд выдержек из писем Сомова к разным лица, Браиловский заключает: «Сомов критическим чутьем оценил гениальное дарование Пушкина и преклонялся перед ним», однако определение Сомова как «собачки» Пушкина отвергает. Вспоминает и о ходатайствах Пушкина за Сомова, в частности, перед Н.И. Гречем, когда поэт хлопотал «о выдаче жалованья авансом» Сомову, снова ставшему сотрудником «Северной Пчелы» Ф. Булгарина и Н. Греча [13].

Приводя ряд выдержек из писем Сомова к разным лица, Браиловский заключает: «Сомов критическим чутьем оценил гениальное дарование Пушкина и преклонялся перед ним», однако определение Сомова как «собачки» Пушкина отвергает. Вспоминает и о ходатайствах Пушкина за Сомова, в частности, перед Н.И. Гречем, когда поэт хлопотал «о выдаче жалованья авансом» Сомову, снова ставшему сотрудником «Северной Пчелы» Ф. Булгарина и Н. Греча [13].

Да, Орест Сомов в разные годы сотрудничал и в булгаринских газетах, и в печатных органах пушкинского окружения.

Украинский литературовед Зинаида Кирилюк, приводя мнение В. Гаевского: «Сомов беспрестанно менял убеждения или, вернее, не имел их, перебегая из одного литературного лагеря в другой», всё же не принимает его. Вернее, пытается понять и не судить опрометчиво, считает, что Гаевский ссылается на суждения Булгарина, его клеветническую статью «Белое и черное или семь пятниц на неделе» [14].

Да, «стечение фактов в биографии О. Сомова, – пишет Кирилюк, – на первый взгляд подтверждает эту версию. Его сотрудничество с декабристами, затем участие в булгаринской «Северной пчеле» и одновременно в «Северных цветах», а с 1830 года и в «Литературной газете», издаваемой писателями пушкинского круга, кажутся необъяснимыми, если не ознакомиться с подробностями биографии и творчеством писателя.

Изучение деятельности О. Сомова убеждает в том, что на протяжении всей своей жизни он был в рядах борцов за прогрессивную, самобытную русскую литературу».

Исследователь повествует о том, что О.М. Сомов, окончив Харьковский университет, переехав в Петербург в 1817 году, «сближается с будущими декабристами» и активно включается в «ожесточенную борьбу классиков и романтиков». Она определяет Сомова как «прогрессивного романтика», и пишет: «Прогрессивные романтики выступали против Жуковского в борьбе за политически насыщенную гражданскую поэзию. Творчество В. Жуковского, таким образом, подвергалось критике и со стороны приверженцев классицизма, и со стороны прогрессивных романтиков, хотя исходные позиции их были прямо противоположны»; «В 1821 году с резкой критикой мистицизма, свойственного поэзии В. Жуковского, выступил О. Сомов».

Сомов писал о том, что восхищался «многими прекрасными произведениями» Жуковского, но «до тех пор, пока западные, чужеземные туманы и мраки не обложили его и не заслонили свет его». «Основная мысль статей Сомова, – свидетельствует украинский исследователь Зинаида Кирилюк, – заключается в том, что «истинный талант должен принадлежать своему отечеству; человек, одаренный таковым талантом, если избирает поприщем своим словесность, должен возвысить славу природного языка своего, раскрыть его сокровища и обогатить оборотами и выражениями, ему свойственными»«.

Зинаида Кирилюк напоминает, что и П.А. Вяземский, и А.С. Пушкин, и другие «ближайшие друзья поэта, связанные с декабризмом», тоже высказывали недовольство поэзией В. Жуковского, «но критика их носила интимный характер». А – «Когда противоречия между прогрессивными и реакционными романтиками стали значительно острее противоречий между «классиками» и «романтиками» и А. Бестужев, К. Рылеев и В. Кюхельбекер, утверждая активную пропагандистскую роль литературы, повели наступление на реакционный романтизм, Пушкин выразил свое недовольство их критикой В. Жуковского, считая, что этим будет обрадована литературная «чернь». Не соглашаясь с отзывом А. Бестужева о В. Жуковском, поэт пишет не о несправедливости упреков критика, а о необходимости уважения к нему за его прошлые заслуги перед русской литературой: «Не совсем соглашаюсь с строгим приговором о Жуковском. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? Потому что зубки прорезались? Что ни говори, Ж<уковский> имел решительное влияние на дух нашей словесности...»« [14].

Определённую роль в «литературных баталиях» несомненно сыграла программная статья-трактат Ореста Сомова «О романтической поэзии» (

В трактате автор утверждает необходимость «иметь свою народную поэзию, неподражательную и независимую от преданий чуждых»; «намечает пути развития самобытной русской литературы»; «призывает писателей обратиться к сокровищнице народного творчества». Настаивает: «Словесность народа есть говорящая картина его нравов, обычаев и образа жизни», призывает писателей «обратиться к сокровищнице народного творчества». Пишет: «Может ли сделаться поэзия народною, когда в ней мы отдаляемся от нравов, понятий и образа мыслей наших единоземцев? Можем ли мы думать, чтоб тоскливые немцеобразные рапсодии нынешних наших томительных тружеников по Аполлоне понравились и заронились в память русскому народу, живому и пылкому, одаренному чувствительностью естественною, непритворною».

Сомов призывает «воспеть русских героев, прославивших отчизну», его стихи, в частности, «Песнь о Богдане Хмельницком, освободителе Малороссии», полнятся «глубоко патриотическими, вольнолюбивыми идеями», вплоть до призывов Хмельницкого «Други, к оружью!» и –

...В жертву Отчизне за прелесть свободы

С славою пасть иль сразить!

Греческое восстание вызвало «одно из наиболее смелых и страстных стихотворений – «Греция», где он призывает порабощенных встать на защиту своих прав и мечом завоевать мир и свободу». О. Сомов дает высокую оценку комедия Грибоедова «Горе от ума»: «Сущность конфликта Чацкого с высшим московским обществом автор видит в том, что он обладал «чувствами благородными» и «душою возвышенной» и, питая пламенную любовь к родине, уважение к народу, «негодует на грубую закоснелость, жалкие предрассудки и смешную страсть к подражанию чужеземцам – не вообще всех русских, а людей некоторой касты».

Греческое восстание вызвало «одно из наиболее смелых и страстных стихотворений – «Греция», где он призывает порабощенных встать на защиту своих прав и мечом завоевать мир и свободу». О. Сомов дает высокую оценку комедия Грибоедова «Горе от ума»: «Сущность конфликта Чацкого с высшим московским обществом автор видит в том, что он обладал «чувствами благородными» и «душою возвышенной» и, питая пламенную любовь к родине, уважение к народу, «негодует на грубую закоснелость, жалкие предрассудки и смешную страсть к подражанию чужеземцам – не вообще всех русских, а людей некоторой касты».

Орест Сомов не был членом тайных обществ декабристов, но во многих слухах после декабрьских событий ему «неизменно приписывалась роль участника восстания». Свидетельствовали и о том, что он был в рядах восставших на Сенатской площади и даже, что был взят «с пистолетом в руке» (А. Воейков – Е. Волконской). Был арестован, но освобождён в январе 1826 года: следствием была установлена его непричастность к тайным обществам.

Сотрудничает в «Северной Пчеле», печатает там статью «О романах», где объясняет секрет успеха романов Вальтера Скотта наблюдательностью автора, тем, что «автор изображает хорошо известные ему «нравы единоземцев»«.

«Переводные статейки» 1826 года «О чем ты плачешь или четыре возраста жизни», «Что за жизнь! что за ремесло!», «Знаменитость и слава», «Милость и опала», «Бой над пропастью», по мнению З. Кирилюк, «свидетельствуют о глубокой духовной травме писателя». С 1827 года «ему отведена роль театрального обозревателя, кроме того, он должен был снабжать газету заметками «О скромности», «О совести», «О заносчивости» и т. п. И только изредка появляются его заметки о произведениях Пушкина, Е. Баратынского, А. Дельвига» [14].

О. Сомов мечтает о собственном издании – альманахе, начинается и нарастает полемика с Булгариным, статьи Сомова раздражают «шефа»: «Булгарин оспаривает мнение О. Сомова о том, что русская словесность богатством своим не уступает литературам зарубежным. Плохо скрываемое раздражение звучит в отзыве Булгарина о «Гайдамаке», где он счел личным оскорблением упоминание О. Сомова о «хвастливых поляках»«.

«В конце 1829 года произошел окончательный разрыв, – свидетельствует З. Кирилюк, – и О. Сомов оставил «Северную пчелу». Это совпало с организацией «Литературной газеты», в которой О. Сомов взял на себя роль помощника А. Дельвига. В этот период Булгарин сбрасывает личину доброжелательства по отношению к Пушкину и писателям его круга и начинает ожесточенную их травлю. О. Сомов принимает самое деятельное участие в борьбе против Булгарина».

«К началу 30-х годов, – замечает автор, – эстетическим критерием в оценке художественного произведения для О. Сомова становится правдивость изображения. Формирование этих взглядов у писателя легко прослеживается по его обозрениям в «Северных цветах» и статьям, написанным после 1825 года, где требование наблюдать и верно отражать жизнь постепенно выдвигается на первое место.

В полном соответствии с эстетическими требованиями, провозглашенными в критических статьях, развивается и художественное творчество О. Сомова. В произведениях «Сказка о Никите Вдовиниче», «Кикимора», «Сказка о медведе костоломе и об Иване купецком сыне» и других он обрабатывает русские народные сюжеты; в повестях «Гайдамак», «Русалка», «Недобрый глаз», «Киевские ведьмы» использует украинские фольклорные рассказы. Эти повести, богатые этнографическими описаниями, явились первым шагом писателя на пути к реализму».

Реалистические тенденции особо проявились в последние годы жизни О. Сомова: «В повести «Матушка и сынок», полемически направленной против романтизации действительности, в «Романе в двух письмах», в рассказе «Сватовство» и других произведениях этих лет находим реалистические зарисовки из жизни провинциального дворянства и духовенства» [14].

В.В. Вересаев приводит небезинтересные сведения об О.М. Сомове:

«Сомов долго работал в изданиях Булгарина, который ценил его как человека полезного, но, зная, как он нуждается, обходился с ним дурно и даже обсчитывал его. Греч рассказывает: «Булгарин брал и отставлял, привлекал и выгонял своих сотрудников беспрерывно и обыкновенно оканчивал дело с ними громким разрывом, сопровождавшимся непримиримою враждою. Он трактовал их, как польский магнат служащих ему шляхтичей: то пирует, кутит, кохается с ними, то обижает их словесно и письменно, как наемников, питающихся от крох его трапезы. В числе этих несчастных илотов был Сомов. Нрава был он доброго и кроткого, человек честный и благородный, но совершенно недостаточный. По сотрудничеству в «Пчеле» получал он по четыре тысячи рублей ассигнациями в год за составление фельетонов, смеси и т.д. Вдруг Булгарин за что-то прогневался на него и завопил: «Вон Сомыча! Вон его!» И действительно, объявил ему отставку. Лишенный средств к существованию, Сомов предложил свои услуги Дельвигу»«.

Ссылаясь на мнение племянника Дельвига, В. Вересаев замечает: «Появление Сомова было очень неприятно встречено в обществе Дельвига. Наружность Сомова также была не в его пользу. Вообще постоянно чего-то опасающийся, с красными, точно заплаканными, глазами, он не внушал доверия. Пушкин выговаривал Дельвигу, что тот приблизил к себе такого неблагонадежного и мало способного человека. Плетнев и все молодые литераторы были того же мнения. Между тем все ошибались насчет Сомова. Он был самый добродушный человек, всею душою предавшийся Дельвигу и всему его кружку и весьма для него полезный в издании альманаха «Северные цветы» и впоследствии «Литературной газеты»« И – «Вскоре однако же все переменили мнение о Сомове. Он сделался ежедневным посетителем Дельвига или за обедом, или по вечерам. Все его общество очень полюбило Сомова. Только Пушкин продолжал обращаться с ним с некоторою надменностью» [15: 472-473].

Сомневаюсь... Тем более, зная, как Александр Сергеевич отчитал товарища, позволившего себе неучтиво отозваться о Сомове.

В письме из Одессы поэт писал А. Дельвигу: «Сатира к Гнедичу мне не нравится, даром что стихи прекрасные; в них мало перца; Сомов безмундирный непростительно. Просвещенному ли человеку, русскому ли сатирику пристало смеяться над независимостию писателя? Это шутка, достойная коллежского советника Измайлова« [16: 79; здесь и ниже курсив автора – Л.В.]

И. Семенко в комментариях к письму заметит: «Сатира к Гнедичу – послание Баратынского «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры». Послание это было откликом на борьбу, вспыхнувшую в «Вольном обществе любителей российской словесности» между сторонниками двух различных направлений «гражданственной» поэзии: подлинно гражданской, прогрессивной, и официальной. Пропагандистом первой выступил Гнедич. Баратынский занял в этой борьбе промежуточную позицию, но в первой рукописной редакции послания (которую имеет в виду Пушкин) с чрезмерным сарказмом отозвался о ряде литераторов, противников Гнедича. Промежуточность общей позиции Баратынского и при этом несправедливость его частных характеристик и вызвали осуждение Пушкина». Второй комментарий:

«Шутка, достойная... Измайлова – басни А.Е. Измайлова и его журнал «Благонамеренный» прославились вульгарностью и бестактностью» [17].

Однако, может быть, стоит вспомнить: «Негодование Пушкина по поводу «Сомова безмундирного» окажется не совсем справедливым, если предположить, что Баратынский знал о двух эпиграммах, принадлежащих Сомову» [18].

Что ж, – не ново: не было на Руси, в русской литературе «мирных времен»...

Но давно пора вспомнить о двух вышеуказанных произведениях, рискнув предложить и свое «прочтение» их. Однако – сначала – небольшое отступление.

«Свистят и в мерзостной игре...»

Да-да, следующий стих (строка) Пушкина после вынесенного в подзаголовок: «Жида с лягушкою венчают.»

Не спешите с предъявлением мне «статьи», ибо убеждена: не всякий еврей «удостоится» наименования «жид», как не всякий «жид» по национальности – еврей.

Выдающийся богослов и историк, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) писал: ««жидовство», «жидовское иго» есть иго христопродавцев, которых следует вполне конкретно называть жидами, а не евреями, как иногда неправильно пишут. Нам надо не бояться называть вещи своими именами. Здесь борьба вероучений, а не национальные разногласия. Это надо четко понимать» [19].

Интересно, переведен ли на английский язык зачин повести «Киевские ведьмы» О.М. Сомова, где, наряду с информацией о молодом казаке Киевского полка Федоре Блискавке, вернувшемся «на свою родину из похода против утеснителей Малороссии, ляхов», содержатся и сведения о «подножках» ляхов – «жидах-предателях»? О том, что последних много «пало от руки ожесточенных казаков, которые, добивая их, напевали те же самые ругательства, каковыми незадолго пред тем жиды оскорбляли православных. Все было припомянуто: и наушничество жидов, и услужливость их полякам, и мытарство их, и содержание на аренде церквей божиих, и продажа непомерною ценой святых пасох к светлому Христову воскресению. Само по себе разумеется, что имущество сих малодушных иноверцев было пощажено столь же мало, как и жизнь их». А «богатую добычу» «казаки считали весьма законною», её даже «летописец Малороссии оправдывает в душе своей, рассудив, сколь неправедно было стяжание выходцев иудейских. Это было справедливым возмездием за утеснения; и в сем случае казаки, можно сказать, забирали обратно свою собственность» [20].

Может быть, будут интересны и умозаключения исследователя-литературоведа Аллы Арлетт Антонюк, изучавшей, в частности, «Духовные путешествия героев А.С. Пушкина», источники его поздних (увы, не только поздних! – Л.В.) «ирреалистических сцен», «шабашей», «адских видений», имеющих, на её взгляд, почти всегда «западноевропейское происхождение». «Безусловно, – пишет она, – это «Божественная Комедия» Данте и вся романтическая литература начала XVIII века c её лучшими представителями («британской музы небылицы» или, по определению В.В. Набокова, «музыка лиры Альбиона в галльской транспонировке»). Без сомнения, Пушкин и сам читал все те «тайные тома», которые затем мы находим под подушкой у Татьяны (Третья глава «Евгения Онегина», IX – XII). Среди других источников, конечно же, необходимо назвать Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис), не исключая живопись и иконографию средних веков с их ожиданием конца света. Наконец, источниками определенно были и русские оперные постановки разных лет, виденные Пушкиным на сценах Москвы и C.-Петербурга» [21].

Вспомнив «классическую сцену сборов ведьмы на шабаш и описание самого шабаша» «в стихотворении 1833 года «Гусар»«, пишет:

«Подобное описание сцены можно встретить ещё в средневековой литературе, например, в книге средневекового автора Жана Бодена «О бесовской одержимости колдуний» («La monomanie des sorciers», 1580), в которой автор подробно исследует полёты ведьм на шабаш, а также имевшие место договоры человека с Дьяволом. В книге Жана Бодена можно найти схожий с пушкинским эпизод: «Ночью она встала и, затеплив свечу, взяла склянку и натерла себе тело салом; затем прошептала какие-то словеса и понеслась на шабаш»« [21].

Вспоминает автор и стихи «Бесы» Пушкина, поэмы «Евгений Онегин» («святочный сон» Татьяны), «Медный всадник», «Сказку о Мертвой царевне», повесть «Гробовщик», раннюю поэму «Монах» (1813); повесть «Душенька» И.Ф. Богдановича, вскользь – повесть О.М. Сомова «Киевские ведьмы».

Делает упор на обрядовости сцен пушкинских эпизодов, «где запечатлены эти «адские сборища» и «шабаши ведьм»«. В скобках: «...(иногда трагедийного, иногда шутовского обряда), но это всегда будет сцена праздника, связанного со свадьбой (венчанием), похоронами или именинами…» [21; здесь и ниже курсив автора – Л.В.]

Замечает: «У Пушкина сцена «шабаша ведьм» в «Гусаре» (1833) представлена глазами героя – бывалого гусара. Она происходит на горе, совершенно так, как к тому времени сложилась традиция описания подобных сцен в мировой художественной литературе. С другой стороны, в этой пушкинской сцене шабаша, так же как и в его стихотворении «Бесы» (1830), мы находим изображение некоего своеобразного обряда, представленного как венчание» [21].

И – заключает: «Венчание в «Гусаре» («Жида с лягушкою венчают») – это, с одной стороны, какой-то его индивидуальный миф о венчании ведьмы (лягушки) и Вечного жида (вечного скитальца, обречённого на муки бессмертия). С другой стороны, как известно, Царевна-Лягушка – это заколдованная принцесса, персонификация женской красоты (души), обречённой на существование в лягушачьей шкуре (шагреневой коже).

В фольклорно-мифологической традиции Душа (Психея) спрятана в безобразную оболочку, именно с той целью, чтобы отпугнуть Смерть и, введя её в заблуждение, выиграть таким образом битву с ней, а также отвести её от претензий на жениха, ведь Смерть, на самом деле, – претендент на жениха на любой свадьбе.

В этом древнем сюжете есть место также древнему мотиву законспирированности жениха. В нём обман всегда инициирован именно с той целью, чтобы получить возможность невесте воссоединиться непременно только с предназначенным ей женихом.

В этом древнем мифе есть также отражение глубинного осмысления жизни как венчания смерти и бессмертия. А «таинственный венок» («новый венец») – это то таинство, которое символизирует тонкую связь (венчание) жизни и смерти как своеобразное путешествие «через тернии к звездам» [21].

Cогласитесь: небезинтересно, хотя и не вполне понятно, тем более, в вынужденно сокращённом виде. Но – о Царевне-лягушке – здорово! Как и – «через тернии к звездам»! Как и «законспирированность истинного жениха», дабы остался цел, для нашей Царевны-лягушки...

Как и несомненно верное: «Чем ближе к 30-м годам, тем острее в произведениях Пушкина передается ощущение трагической неустроенности жизни. Он начинает грезить чуть ли не образами Апокалипсиса, проявляя роковое, глубинно апокалиптическое чувство русской истории». Да, «Вместе с романтическим началом в его произведения очень серьезно входит тема мирового зла». Я бы два последних слова дала с прописных букв...

И игра-то Мирового Зла, поистине, – мерзостна.

Как не вспомнить и уникальный роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»?..

«Пушкин необыкновенно правдив...»

Я недаром «врезалась» в цитату Аллы Арлетт Антонюк.

Хочу предложить читателю и «картинки». Так, рис. 1 – из рукописи А.С. Пушкина с окончанием текста «Гусара» из его публикации в интернете [22].

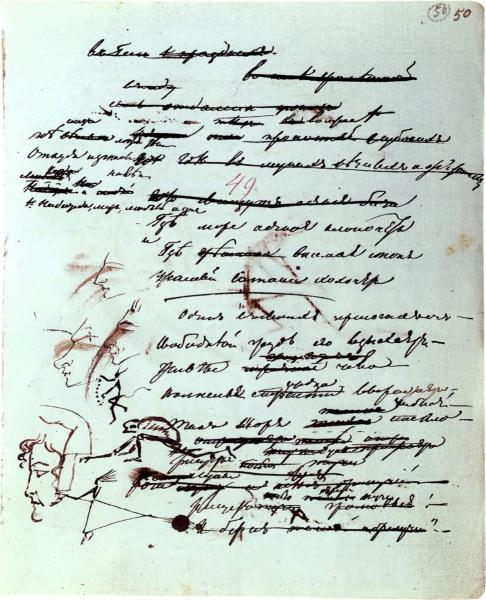

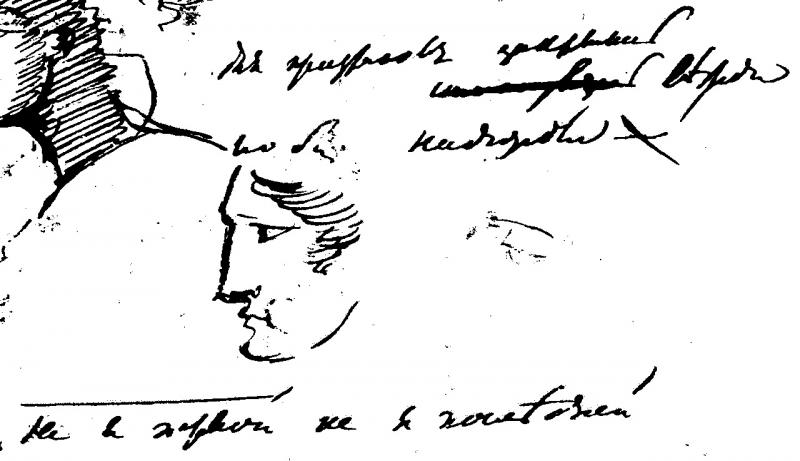

Рис. 2 – копия листа 50-го (Рабочие тетради Пушкина: ПД 831, т. III; она названа: «Первая кишиневская» и заполнялась в 1820 - 1833 гг.) Установлено, что текст на этом листе содержит наброски стихов 1821 года «Вдали тех пропастей глубоких...», строк из «Бахчисарайского фонтана» (1821 – 1823 гг.), на рисунке вверху – смазанный автопортрет, и... «бесовские сцены», связанные с замыслом «Влюбленного беса» [23]. Обращаю внимание на женский профиль внизу (не атрибутированный) и на «ведьму на метле». Рис. 3 – выделенный фрагмент этого листа.

Для идентификации женского профиля даю атрибутированные изображения Каролины Собаньской из одесской тетради: рис. 4 и рис. 5 (л. 42 и л. 42 об ПД 834, т. IV), заполненные не ранее декабря 1823-го и не позднее февраля 1824 года.

Осмеливаюсь думать, что на 50-м листе (рис. 2 и рис. 3) также изображение Каролины Собаньской.

Рис. 6 – 18 лист указанной одесской тетради (ПД 834, т. IV). Первый том подтверждает: на листе – строки из Главы Первой «Евгения Онегина», в частности, варианты стихов строфы XLVI и – «бесовские сцены» [24]. Вспомним:

Кто жил и мыслил, тот не может

В душе не презирать людей;

Кто чувствовал, того тревожит

Призрак невозвратимых дней:

Тому уж нет очарований.

Того змия воспоминаний,

Того раскаянье грызет.

Мое внимание привлекает, помимо изображений пляшущих «бесов» и «ведьм на мётлах» – как и на всех листах, описанных выше, рисунок скалы, очень похожей на изображение скалы «Золотые ворота Кара-Дага» – самой знаменитой скалы древнего вулкана. Это – «его самая большая достопримечательность и символ». «Ранее скалу называли Шейтан-Капу (крымско-тат. şeytan qapu – чёртовы ворота). Считалось, что где-то там, среди скал, находился вход в преисподнюю» [25]. А внизу – чуть различим (заштрихован) задумавшийся или грустящий «бес»?

Лист заполнялся не раньше второй половины октября 1823 года и не позднее первых чисел ноября, в Одессе, после посещения Пушкиным Кавказа и Крыма с семьёю Раевских (19 мая – начало сентября

В ряде работ я писала о своей гипотезе знакомства, общения Пушкина с Каролиной Собаньской в Крыму [26, 27, 28, 29, 30 и др.]

Рис. 7 – 7 лист тетради «Третьей масонской» (1824 – 1827 гг.) (ПД 836, т. IV). На листе совершенно очевидно – строки из «Цыган» (беловой автограф) и рисунки: «ведьма на помеле, женский портрет, женская фигура (спиной к зрителю)» [31]. Лист заполнялся ранее 8 октября 1824 года в Михайловском. Как известно, «Цыганы» начаты в январе 1824 года в Одессе, закончены 10 октября 1824 года в Михайловском.

«Спиной к зрителю» стоит и женщина на рисунке А.С. Пушкина, что – на листе Рабочей тетради (л. 81 об., ПД 841, «Первая Арзрумская», т. VII, 1829 – 1836) с первой строчкой из «Барышни-крестьянки»: «В одной из южных губерний...» (рис. 8). Там же – три мужских профиля, в двух определяю автопортрет и изображение Адама Мицкевича: см. публикации «В одной из южных губерний...» [32], «Лета к суровой прозе клонят...» [33 и др.] Не стоит игнорировать и изображение «двуликого Януса» – двойного женского портрета...

Во многих работах я вспоминала упоминаемое исследователями имя, данное Пушкиным Собаньской: «Милый Демон»; продолжаю думать, что Собаньская причастна к бедам и страданию Поэта. И не преследовал ли его её образ, когда перо чертило «ведьм на метлах»? Причем, задолго до знакомства с повестью «Киевские ведьмы» Ореста Сомова. Но в Киеве «росла и мужала» Каролина Собаньская. Может быть, Орест Сомов напомнил Пушкину его «ведьму»?..

Однако у Пушкина, в отличие от Сомова, возлюбленная-оборотень не пьет кровь из сердца Гусара, разве что в насмешку вместо коня «подпрягает» старую скамью.

И, соглашаясь с мыслью Е. Ларионовой, «об общих фольклорных источниках», все-таки не могу не думать и о личных переживаниях Поэта. Вспоминаю: М.О. Гершензон писал: «Пушкин необыкновенно правдив, в самом элементарном смысле этого слова; каждый его личный стих заключает в себе автобиографическое признание совершенно реального свойства. Надо только пристально читать эти стихи и верить Пушкину» [34].

Добавлю: и очень любить его. Впрочем, одно без другого – невозможно...

Е.О. Ларионова, сравнивая пушкинского «Гусара» и повесть Сомова, пишет: «Пушкин в ряде деталей гораздо последовательнее выдерживает связь с устной традицией. Так, заключительный эпизод повести Сомова, где ведьма выпивает кровь мужа-возлюбленного, выдает явное тяготение автора к литературным моделям (ср., в частности, с «Коринфской невестой» Гете). <...> Отсутствует у Сомова и сам чудесный конь – непременная деталь подобных рассказов». Отмечает она и «переклички пушкинского стихотворения с повестями «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (1831 – 1832) Гоголя, в первую очередь с «Пропавшей грамотой», где указанный сюжет отразился в рассказе о путешествии героя в «пекло» и возвращении на чертовом коне», «общую сказовую манеру пушкинского стихотворения (с элементами просторечья и украинизмами), в его отдельных интонационных жестах (ср., например, «Коня! – На, дурень, вот и конь…», и т. д. c аналогичной сценой «Пропавшей грамоты»)» [2].

Упоминание Е. Ларионовой Гёте заставило вспомнить отклик Вильгельма Кюхельбекера. В своем письме родным из ссылки верный лицейский товарищ написал: «...По моему мнению, журналисты с ума сходили, когда было начали нас уверять, будто Пушкин остановился, даже подался назад. В этом «Гусаре» гетевская зрелость таланта...» [35].

Вместо заключения

Надеюсь, я достаточно заинтересовала-заинтриговала читателя. Остается предложить почитать «Гусара», познакомиться с повестью О. Сомова «Киевские ведьмы», и вообще – с его творчеством. Порадоваться общим народным – русским и украинским – этнографическим, фольклорным, языковым корням.

О.М. Сомов мечтал: «...пусть же певцы русские станут на чреде великих певцов древности... Пусть в их песнях высоких отсвечиваются, как в чистом потоке, дух народа и свойства языка богатого и великолепного, способного в самых звуках передавать и громы победные, и борение стихий, и пылкие порывы страстей необузданных, и молчаливое томление любви безнадежной, и клики радости, и унылые отзывы скорби» [14].

Для любознательных, экономя их время, необходимое для поиска, решаюсь подверстать к работе стихи А.С. Пушкина «Гусар».

VALE!

Июнь 2018 – январь 2019, Одесса.

Автор: Людмила Владимирова, канд. мед. наук, член Союза писателей России

Примечания

1. Сомов Орест Михайлович // https://clck.ru/FBdCF

2. Ларионова Е.О. Обсуждение: Гусар (Пушкин) // https://clck.ru/FBdCh

3. Бонди С.М. Поэмы Пушкина. Домик в Коломне. // А.С. Пушкин. Собрание сочинений. – М.: Госиздат художественной литературы. 1960. – Т. 3. – С. 514-517.

4. Из ранних редакций. Домик в Коломне. // А.С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 т. – М.: Госиздат художественной литературы, 1960. – Т. 3. – С. 454-459.

5. Пушкин А.С. – П.А.Вяземскому, 14 марта

6. Гершензон М.Ю. Мудрость Пушкина. // М.: Т-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. – С. 138-151.

7. Анненков П.В. А.С. Пушкин в Александровскую эпоху 1799-1826. – СПб, 1874. – С. 245.

8. Ахматова А.А. О Пушкине, – Л.: Сов. пис. 1977. – С. 89-110, 161-172, 174-191, 263-264.

9. Пушкин А.С. – П.А. Плетневу, 9 декабря

10. Мир Пушкина. Дневник Надежды Осиповны и Сергея Львовича Пушкиных в письмах к к дочери Ольге Сергеевне Павлищевой. 1828-1835/ – C. 76 // https://clck.ru/FBdCv

11. Российско-Американская компания // https://clck.ru/FBdD5

12. Владимирова Людмила. «Нет истины, где нет любви...» // https://clck.ru/FBdDA

13. Браиловский С. Пушкинъ и О.М. Сомов. // https://clck.ru/FBdDN

14. Кирилюк З. О. М. Сомов (Из истории литературной борьбы 20-х годов XIX века). // https://clck.ru/FBdDV

15. Вересаев Викентий. Орест Михайлович Сомов (1793-1833) // Викентай Вересаев. Спутники Пушкина. – Т. 2. – М.: «ЛОКИД-ПРЕСС», 2001. – С. 471-473.

16. Пушкин А.С. – А.А. Дельвигу, 16 ноября

17. Семенко И. Письма Пушкина. // А.С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 т. – М.: Госиздат. худ. лит-ры, 1962. – Т. 9. – С. 428.

18. Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры (Боратынский)/первая редакция. // https://clck.ru/FBdDc

19. Цитаты знаменитых людей о евреях. // https://clck.ru/FBdDh

20. Сомов Орест Михайлович. Киевские вельмы. // https://clck.ru/FBdDs

21. Антонюк Алла Арлетт. Духовные путешествия героев А.С. Пушкина. Очерки по мифопоэтике. Часть I // https://clck.ru/FBdE5

22. Пушкин А.С. Гусар // https://clck.ru/FBdEC

23. Пушкин А.С. Рабочие тетради. – СПб. - Лондон, 1995. – Т. I. – С. 71-72.

24. Ibid – C. 103.

25. Золотые Ворота (скала) // https://clck.ru/FBdEL

26. Владимирова Людмила «Кто ж та была?..» // Вечерняя Одесса, 12 июля 2001, №102 (7441).

27. Владимирова Людмила «Пустая красота порока...» // Вечерняя Одесса, 6 и 13 июня

28. Владимирова Людмила «И горд и наг пришел Разврат...» // Российский писатель. – М., 2002. – 11(38), 12(39). – С. 6-7.

29. Владимирова Людмила «Где я любил...» // Наш современник. 2003, 1. – С. 228-240.

30. Владимирова Людмила «Что в имени тебе моем...» МОЛОКО, 2015, № 9.

31. Пушкин А.С. Рабочие тетради. – СПб. - Лондон, 1995. – Т. I. – С. 129.

32. Владимирова Людмила «В одной из южных губерний...» // «Ave», 2005. – С. 138-144

33. Владимирова Людмила «Лета к суровой прозе клонят...» // https://clck.ru/FBdET

34. Гершензон М.О. Мудрость Пушкина. // М.: Т-во «Книгоиздательство писателей в Москве». 1919. – С. 155.

35. Дымова И.А. «Гусар» А. С. Пушкина (к вопросу о генезисе стихотворной новеллы ... // https://clck.ru/FBdEw

ГУСАР

Скребницей чистил он коня,

А сам ворчал, сердясь не в меру:

«Занес же вражий дух меня

На распроклятую квартеру!

Здесь человека берегут,

Как на турецкой перестрелке,

Насилу щей пустых дадут,

А уж не думай о горелке.

Здесь на тебя как лютый зверь

Глядит хозяин, а с хозяйкой...

Небось, не выманишь за дверь

Ее ни честью, ни нагайкой.

То ль дело Киев! Что за край!

Валятся сами в рот галушки,

Вином – хоть пару поддавай,

А молодицы-молодушки!

Ей-ей, не жаль отдать души

За взгляд красотки чернобривой.

Одним, одним не хороши...»

– А чем же? расскажи, служивый.

Он стал крутить свой длинный ус

И начал: «Молвить без обиды,

Ты, хлопец, может быть, не трус,

Да глуп, а мы видали виды.

Ну, слушай: около Днепра

Стоял наш полк; моя хозяйка

Была пригожа и добра,

А муж-то помер, замечай-ка!

Вот с ней и подружился я;

Живем согласно, так что любо:

Прибью – Марусинька моя

Словечка не промолвит грубо;

Напьюсь – уложит, и сама

Опохмелиться приготовит;

Мигну бывало: «Эй, кума!» –

Кума ни в чем не прекословит.

Кажись: о чем бы горевать?

Живи в довольстве, безобидно;

Да нет: я вздумал ревновать.

Что делать? враг попутал, видно.

Зачем бы ей, стал думать я,

Вставать до петухов? кто просит?

Шалит Марусенька моя;

Куда ее лукавый носит?

Я стал присматривать за ней.

Раз я лежу, глаза прищуря,

(А ночь была тюрьмы черней,

И на дворе шумела буря),

И слышу: кумушка моя

С печи тихохонько прыгнула,

Слегка обшарила меня,

Присела к печке, уголь вздула

И свечку тонкую зажгла,

Да в уголок пошла со свечкой,

Там с полки скляночку взяла

И, сев на веник перед печкой

Разделась донага; потом

Из склянки три раза хлебнула,

И вдруг на венике верхом

Взвилась в трубу – и улизнула.

Эге! смекнул в минуту я:

Кума-то, видно, басурманка!

Постой, голубушка моя!..

И с печки слез – и вижу: склянка.

Понюхал: кисло! что за дрянь!

Плеснул я на пол: что за чудо?

Прыгнул ухват, за ним лохань,

И оба в печь. Я вижу: худо!

Гляжу: под лавкой дремлет кот;

И на него я брызнул склянкой –

Как фыркнет он! я: брысь!.. И вот

И он туда же за лоханкой.

Я ну кропить во все углы

С плеча, во что уж ни попало;

И всё: горшки, скамьи, столы,

Марш! марш! все в печку поскакало.

Кой чорт! подумал я: теперь

И мы попробуем! и духом

Всю склянку выпил; верь не верь –

Но кверху вдруг взвился я пухом.

Стремглав лечу, лечу, лечу,

Куда, не помню и не знаю;

Лишь встречным звездочкам кричу:

Правей!.. и наземь упадаю.

Гляжу: гора. На той горе

Кипят котлы; поют, играют,

Свистят и в мерзостной игре

Жида с лягушкою венчают.

Я плюнул и сказать хотел...

И вдруг бежит моя Маруся:

Домой! кто звал тебя, пострел?

Тебя съедят! Но я, не струся:

Домой? да! черта с два! почем

Мне знать дорогу? – Ах, он странный!

Вот кочерга, садись верхом

И убирайся, окаянный.

– Чтоб я, я сел на кочергу,

Гусар присяжный! Ах ты, дура!

Или предался я врагу?

Иль у тебя двойная шкура?

Коня! – На, дурень, вот и конь. –

И точно: конь передо мною,

Скребет копытом, весь огонь,

Дугою шея, хвост трубою.

– Садись. – Вот сел я на коня,

Ищу уздечки, – нет уздечки.

Как взвился, как понес меня –

И очутились мы у печки.

Гляжу: всё так же; сам же я

Сижу верхом, и подо мною

Не конь – а старая скамья:

Вот что случается порою».

И стал крутить он длинный ус,

Прибавя: «Молвить без обиды,

Ты, хлопец, может быть, не трус,

Да глуп, а мы видали виды».

1833