Людмила ВЛАДИМИРОВА. Читая «Дневник писателя». Часть III

К 200-летию Ф.М. Достоевского

Окончание. Начало здесь

«Жажда правды, но неутоленная»

Читая записи Дневника Ф.М. Достоевского, отчаянно желая приобщить, если хотите. – «заразить» их потребностью душе, сердцу, разуму, сложно бывает остановить себя. Но я обещала ограничиться тремя «больными» вопросами, актуальными. А их, несомненно, много, ох, – много больше! И все-таки, перед тем как затронуть последнюю запись – Завещание, обращу внимание и на записи декабря 1876 года.

Не очевидно ли и в наше время? – «…гордость невежд началась непомерная. Люди мало развитые и тупые нисколько не стыдятся этих несчастных своих качеств, а, напротив, как-то так сделалось, что это-то им и "духу придает"». И – «…в литературе и в частной жизни наступали великие обособления и исчезала многосторонность знания: люди, до пены у рта оспаривавшие своих противников, по десятку лет не читали иногда ни строчки из написанного их противниками: "Я, дескать, не тех убеждений и не стану читать глупостей". Подлинно, на грош амуниции, а на рубль амбиции. …Явилась при этом у очень многих какая-то беззастенчивая смелость: люди познаний ничтожных смеялись, и даже в глаза, людям, в десять раз их более знающим и понимающим».

Достоевский пишет и о так называемой «прямолинейности». О том, что стало «заметно теряться чутье к применению, к иносказанию, к аллегории», «перестали понимать шутку, юмор, а уж это, по замечанию одного германского мыслителя, – один из самых ярких признаков умственного и нравственного понижения эпохи. Напротив, народились мрачные тупицы, лбы нахмурились и заострились, – и всё прямо и прямо, всё в прямой линии и в одну точку» («Запоздавшее нравоучение»).

О, как тяжко бывает жить рядом с такими!..

А могут ли не потрясать участившиеся в наше время случаи убийств подростками, юношами своих товарищей, учителей, самоубийств?

О «логических самоубийствах», «эпидемическом истреблении себя, возрастающем в интеллигентных классах», Федор Михайлович скажет: в убийце «веры в бессмертие не существует». И – «Мало-помалу мыслью о своей бесцельности и ненавистью к безгласию окружающей косности он доходит до неминуемого убеждения в совершенной нелепости существования человеческого на земле. Для него становится ясно как солнце, что согласиться жить могут лишь те из людей, которые похожи на низших животных и ближе подходят под их тип по малому развитию своего сознания и по силе развития чисто плотских потребностей. … О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком – еще слишком долго будет привлекать человека к земле, но не в высших типах его».

Утешает убежденность: «Между тем высшие типы ведь царят на земле и всегда царили, и кончалось всегда тем, что за ними шли, когда восполнялся срок, миллионы людей. Что такое высшее слово и высшая мысль? Это слово, эту мысль (без которых не может жить человечество) весьма часто произносят в первый раз люди бедные, незаметные, не имеющие никакого значения и даже весьма часто гонимые, умирающие в гонении и в неизвестности. Но мысль, но произнесенное ими слово не умирают и никогда не исчезают бесследно, никогда не могут исчезнуть, лишь бы только раз были произнесены…» Вот – «…и выходит, что торжествуют не миллионы людей и не материальные силы, по-видимому столь страшные и незыблемые, не деньги, не меч, не могущество, а незаметная вначале мысль, и часто какого-нибудь, по-видимому, ничтожнейшего из людей».

Достоевский уверен: «Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна и именно – идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные "высшие" идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают» (здесь и всюду курсив автора – Л.В.)

Завершает: «Словом, идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества» («Голословные утверждения»).

…Мучась и своею виной, пусть крохотной и основанной на врожденном доверии, в чудовищной катастрофе, постигшей мое Отчество в 90-е годы XX столетия, не могу не обратить внимание на сентябрьскую 1877 года запись в Дневнике: «…к этим истинно желавшим добра обличителям присоединилось тогда тотчас же столько нахального и грязного народу, явилось столько свистопляски, столько людей, совсем не понимавших, в чем сущность дела, а, между тем, воображавших себя спасителями России, мало того – явилось в их числе столько даже откровенных врагов России…» Да, – «…сначала и они имели успех, единственно потому, что чистые сердцем русские люди, действительно жаждавшие тогда повсеместно обновления и нового слова, не разобрали в них негодяев, людей бездарных и без убеждений, и даже продажных. Напротив, думали, что они-то и за Россию, за ее интересы, за обновление, за народ и общество. Кончилось тем, что огромное большинство русских людей наконец разочаровалось и отвернулось от них…» Достоевский верит, и нас укрепляет верою: «…несомненно явятся новые люди, уже с новою мыслью и с новою силою.

Эти новые люди не побоятся самоуважения, но и не побоятся не плыть за старым. Не побоятся и умников: они будут скромны, но будут уже многое знать, по опыту и уже на деле, из того, что и не снилось мудрецам нашим. По опыту и на деле они научатся уважать русского человека и русский народ. Это-то познание они уж наверно принесут с собой, и в нем-то и будет состоять их главная точка опоры. Они не станут сваливать всех наших бед и всех неумений наших единственно лишь на свойства русского человека и русской натуры, что обратилось уже в казенный прием у наших умников, потому что это и покойно и ума не требует. Они первые засвидетельствуют собою, что русский дух и русский человек, в этих ста тысячах взваленных на них обвинений, не виноваты нисколько, что там, где только есть возможность прямого доступа русскому человеку, там русский человек сделает свое дело не хуже другого».

Не может не привлекать и уверенность Писателя в том, что «…главное и самое спасительное обновление русского общества выпадет, бесспорно, на долю русской женщины» («Легкий намек на будущего интеллигентного русского человека. Несомненный удел будущей русской женщины»).

Очень рекомендую также «Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать» (ноябрь 1877).

В этом особом словце Федор Михайлович, рассуждая о дальнейшем устройстве освобожденных после русско-турецкой войны славянских земель, допускает и «федерацию между освобожденными мелкими племенами», и – «небольшие отдельные владения в виде маленьких государств». Однако замечает, что скорее всего «эти народики все непременно выпросят себе европейский концерт, хоть вместе с Россией, но единственно в виде покровительства их от властолюбия России».

Больно читать, но убежден Достоевский: «…не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что всё точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славян, совсем нет, – у них характер в этом смысле как у всех, – а именно потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут». Знает: «…нам отнюдь не надо требовать с славян благодарности, к этому нам надо приготовиться вперед. Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, – имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени". Долго, о, долго еще они не в состоянии будут признать бескорыстия России и великого, святого, неслыханного в мире поднятия ею знамени величайшей идеи, из тех идей, которыми жив человек и без которых человечество, если эти идеи перестанут жить в нем, – коченеет, калечится и умирает в язвах и в бессилии».

Но, увы, – пока «…мы еще нужны славянам, мы их освобождаем, но потом, когда освободим и они кое-как устроятся, – признают они эту войну за великий подвиг, предпринятый для освобождения их, решите-ка это? Да ни за что на свете не признают! Напротив, выставят как политическую, а потом и научную истину, что не будь во все эти сто лет освободительницы-России, так они бы давным-давно сами сумели освободиться от турок, своею доблестью или помощию Европы, которая, опять-таки не будь на свете России, не только бы не имела ничего против их освобождения, но и сама освободила бы их. Это хитрое учение наверно существует у них уже и теперь, а впоследствии оно неминуемо разовьется у них в научную и политическую аксиому. Мало того, даже о турках станут говорить с большим уважением, чем об России. Может быть, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее. О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них всегда. Они поймут всё величие и всю святость дела России и великой идеи, знамя которой поставит она в человечестве. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению. Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явятся, с самого начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури пало наконец министерство в Болгарии и составилось новое из либерального большинства … России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества. … Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит – Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство. Будут даже и такие минуты, когда они будут в состоянии почти уже сознательно согласиться, что не будь России, великого восточного центра и великой влекущей силы, то единство их мигом бы развалилось, рассеялось в клочки и даже так, что самая национальность их исчезла бы в европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в море. России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае. Разумеется, сейчас же представляется вопрос: в чем же тут выгода России, из-за чего Россия билась за них сто лет, жертвовала кровью своею, силами, деньгами? Неужто из-за того, чтоб пожать столько маленькой, смешной ненависти и неблагодарности?».

На вопрос: «Но какую же выгоду доставит России это сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы?» – Достоевский отвечает:

«Во-первых, у России, как нам всем известно, и мысли не будет, и быть не должно никогда, чтобы расширить насчет славян свою территорию, присоединить их к себе политически, наделать из их земель губерний и проч. Все славяне подозревают Россию в этом стремлении даже теперь, равно как и вся Европа, и будут подозревать еще сто лет вперед. Но да сохранит Бог Россию от этих стремлений, и чем более она выкажет самого полного политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет спустя. Доставив, напротив, славянам, с самого начала, как можно более политической свободы и устранив себя даже от всякого опекунства и надзора над ними и объявив им только, что она всегда обнажит меч на тех, которые посягнут на их свободу и национальность, Россия тем самым избавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать силою это опекунство и политическое влияние свое на славян, им, конечно, ненавистное, а Европе всегда подозрительное. Но выказав полнейшее бескорыстие, тем самым Россия и победит, и привлечет, наконец, к себе славян; сначала в беде будут прибегать к ней, а потом, когда-нибудь, воротятся к ней и прильнут к ней все, уже с полной, с детской доверенностью. Все воротятся в родное гнездо».

Ну а насчет того, что они «…в самом скором времени привнесут много новых и еще не слыханных элементов в русскую жизнь, расширят славянство России, душу России, повлияют даже на русский язык, литературу, творчество, обогатят Россию духовно и укажут ей новые горизонты», то Достоевский уверен: «… конечно, что-нибудь произойдет в этом роде несомненно, но не ранее ста, например, лет, а пока, и, может быть, еще целый век, России вовсе нечего будет брать у славян ни из идей их, ни из литературы, и чтоб учить нас, все они страшно не доросли. Напротив, весь этот век, может быть, придется России бороться с ограниченностью и упорством славян, с их дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой славянству ради европейских форм политического и социального устройства, на которые они жадно накинутся».

«Да и славянского единения в братстве и согласии они, – с горечью замечает он, – не поймут тоже очень долго. Объяснять им это беспрерывно, делом и великим примером будет всегдашней задачей России впредь».

Но! – «…для чего это всё, наконец, и зачем брать России на себя такую заботу? Для чего: для того, чтоб жить высшею жизнью, великою жизнью, светить миру великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать в конце концов великий и мощный организм братского союза племен, создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом; вознести наконец всех малых сих до себя и до понятия ими материнского ее призвания – вот цель России, вот и выгоды ее, если хотите. Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, а только будут служить одним своим "интересам", то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут. А выше целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому лишь) воссоединению в великое целое. Тогда только скажет всеславянство свое новое целительное слово человечеству... Выше таких целей не бывает никаких на свете. Стало быть, и "выгоднее" ничего не может быть для России, как иметь всегда перед собой эти цели, всё более и более уяснять их себе самой и всё более и более возвышаться духом в этой вечной, неустанной и доблестной работе своей для человечества».

Федор Михайлович писал о славянах Сербии, Герцеговины, Боснии. Болгарии. Греции, но, боюсь, и в страшном сне не могла привидеться ему нынешняя Украина…

И – Бог мой! – как часто приходится сегодня и слышать, и читать пошлое: «А что я с этого буду иметь?» Подсчеты «потерь и приобретений» России, если...

Вниз – всегда легче, чем вверх. А после падения – тем паче. Да еще если это падение и падением-то не зовется, совсем напротив! И – более того: возводится в житейскую мудрость, аксиому власть имущими, продажными СМИ и пр.

Не склонна я и подсчитывать, каким нациям бескорыстие более или менее свойственно. Пришлось встречать «жлобов» и среди русских, не только – евреев, украинцев, молдаван и пр. Как и примеры истинного бескорыстия у всех.

Но, как и Ф.М. Достоевскому, мне особенно грустно наблюдать случаи «падения» у славян, тем паче – у русских. Особенно, если падения они не признавали.

…Слишком большое отступление допустила от обещанного, соглашаюсь. Но как же пройти мимо этих и ныне животрепешущих вопросов, взявшись за пусть и поверхностное ознакомление с уникальным Творением Ф.М. Достоевского – его Дневником? Включившим в записи 1873-1881 гг. и собственно дневник, и статьи, очерки, фельетоны, мемуары, и – рассказы и повести. Среди последних – любимые «Мальчик у Христа на елке», «Мужик Марей», «Кроткая». «Сон смешного человека»…

И всё – живые картины, рожденные посещениями детских приютов и больниц, судебных заседаний и тюрем, встречами со многими «униженными и оскорбленными», безмерной отзывчивостью к бедам, состраданием великого Русского Сердца!..

* * *

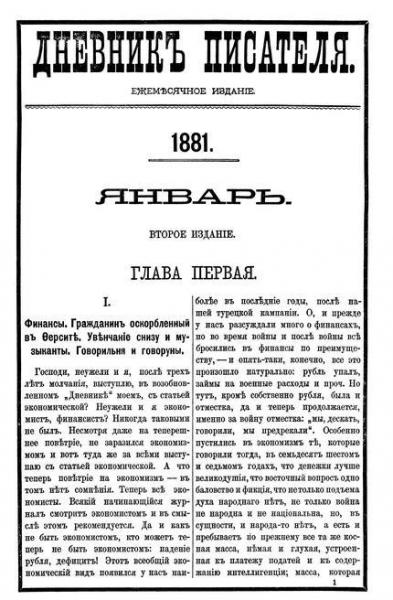

Но, коль обещано, – должна. Вынужденно ограничусь лишь отдельными положениями из самой последней записи в «Дневнике писателя» (январь 1881). Считаю её Завещанием Ф.М. Достоевского и нам, нынешним, которое, конечно же, не по нраву власть имущим.

В первой части, озаглавленной: «Финансы. Гражданин, оскорбленный в Ферсите. Увенчание снизу и музыканты. Говорильня и говоруны», Ф.М. Достоевский скажет:

«Господи, неужели и я, после трех лет молчания, выступлю, в возобновленном "Дневнике" моем, с статьей экономической? Неужели и я экономист, финансист? Никогда таковыми не был. Несмотря даже на теперешнее поветрие, не заразился экономизмом, и вот туда же за всеми выступаю с статьей экономической. А что теперь поветрие на экономизм – в том нет сомнения. Теперь все экономисты. Всякий начинающийся журнал смотрит экономистом и в смысле этом рекомендуется. Да и как не быть экономистом, кто может теперь не быть экономистом: падение рубля, дефицит!»

После Достоевский, не без иронии, скажет: «Да и не смею я вовсе писать о финансах. Почему же осмелился-то и собираюсь писать? А вот именно потому, что уверен, что, начав о финансах, перееду совсем на другое, и выйдет у меня не финансовая, а совсем иная какая-нибудь статья. Вот этим только я и ободрен. Ибо и недостоин я вовсе писать о финансах, так как сам знаю, что смотрю на наши финансы совсем не с европейской точки и не верую даже, что ее можно к нам приложить – и именно потому, что мы вовсе не Европа и что всё у нас до того особливо, что мы, в сравнении с Европой, почти как на луне сидим» («Возможно ль у нас спрашивать европейских финансов?»).

Опуская многое, приглашая почитать, обращаю внимание на предложение Автора:

«Посмотрите, вникните в азарт иного европейского русского человека и притом иной раз самого невиннейшего и любезного по личному своему характеру, посмотрите, вникните, с каким нелепым, ядовитым и преступным, доходящим до пены у рта, до клеветы азартом препирается он за свои заветные идеи, и именно за те, которые в высшей степени не похожи на склад русского народного миросозерцания, на священнейшие чаяния и верования народные! Ведь такому барину, такому белоручке, чтоб соединиться с землею, воняющею зипуном и лаптем, – чем надо поступиться, какими святейшими для него книжками и европейскими убеждениями? Не поступится он, ибо брезглив к народу и высокомерен к земле Русской уже невольно. "Мы, дескать, только одни и можем совет сказать, – скажут они, – а те, остальные (то есть вся-то земля), пусть и тем довольны будут пока, что мы, образуя их, будем их постепенно возносить до себя и научим народ его правам и обязанностям". (Это они-то собираются поучать народ его правам и, главное, – обязанностям! Ах, шалуны!) "Русское общество не может-де пребывать в уездной кутузке вместе с оборванным народом, одетым в национальные лапти". Так ведь, выходя с таким настроением, можно (и даже неминуемо) дойти опять до закрепощения народного, зипуна-то и лаптя, хотя и не прежним крепостным путем, так интеллигентной опекой и ее политическими последствиями, –

А народ опять скуем!

Ну и, разумеется, кончат тем, что заведут для них у себя говорильню. Заведут, да и сами себя и друг друга, с первого же шагу, не поймут и не узнают, – и это наверно случится так. Будут лишь в темноте друг об друга стукаться лбами».

…О, столичные «шалуны» сегодня, может быть, более, чем тогда, препираются, «стукаются лбами», и завели-таки они «у себя говорильню». И – ни «спокойствия в умах» («без духовного спокойствия никакого не будет»), ни «Труда и сознания, что лишь трудом "спасен будеши"», ни «Чувства долга»... Зато «наш европеец»: «"Чем хуже, тем лучше, – говорит он, – но это ведь только для других, для всех, а самому-то мне пусть будет как можно лучше", – вот ведь как он разумеет свою философию. Аппетит же у него волчий».

«Они слишком поняли, что в моде либерализм и что на нем можно выехать. Кто их не видывал: либерал всесветный, атеист дешевый, над народом величается своим просвещением в пятак цены! Он самое пошлое из всех пошлых проявлений нашего лжелиберализма, но все-таки у него неутолимо развит аппетит, а потому он опасен. Вот такие-то первые и примыкают прежде всего ко всякой идее о пересадках извне для механического врачевания, группируются и составляют толпу...» («Возможно ль у нас спрашивать европейских финансов?»).

«Мысль моя, формула моя. – пишет Достоевский, – следующая: "Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней – и получишь финансы"».

«Оздоровление корней» – насущнейшая задача! И – «Ну что, если б, например, Петербург согласился вдруг, каким-нибудь чудом, сбавить своего высокомерия во взгляде своем на Россию, – о, каким бы славным и здоровым первым шагом послужило бы это к "оздоровлению корней"! Ибо что же Петербург, – он ведь дошел до того, что решительно считает себя всей Россией, и это от поколения к поколению идет нарастая». «Но Петербург совсем не Россия». А «море-океан», «море необъятное и глубочайшее» – Россия – «живет своеобразно, с каждым поколением всё более и более духовно отделяясь от Петербурга». Увы, – «Танцуя и лоща паркеты, создаются в Петербурге будущие сыны отечества, а "чернорабочие крысы", как называл их Иван Александрович Хлестаков, изучают отечество в канцеляриях и, разумеется, чему-то научаются, но не России, а совсем иному, подчас очень странному. Это что-то иное и странное России и навязывают».

Тогда – в Петербурге, стольном граде, нынче, увы, – и в Москве... «Прости, дорогая столица, / Я больше тебя не люблю», – разделяю чувства, Боль совсем недавно ушедшего от нас, прекрасного поэта Людмилы Щипахиной. И навязывают только ли столицы? О, сегодняшние «жильцы столичные» – пуще тех «сынов отечества»! Они ведь обучались в «забугорных заведениях» – «чикагские мальчики»! И деток своих там же натаскивают...

Предупреждает Федор Михайлович: «Но, чтобы избегнуть великих и грядущих недоразумений, о, как бы желательно было, … чтобы Петербург, хотя бы в лучших-то представителях своих, сбавил хоть капельку своего высокомерия во взгляде своем на Россию! Проникновения бы капельку больше, понимания, смирения перед великой землей Русской, перед морем-океаном, – вот бы чего надо».

Достоевский признает: народ – «первый самый главный корень», и «духовное оздоровление этого великого корня, который есть начало всему», – главная задача. «Да, он духовно болен, о, не смертельно: главная, мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болезнь жестока». Называет её: «"Жажда правды, но неутоленная". Ищет народ правды и выхода к ней беспрерывно и всё не находит» («Первый корень. Вместо твердого финансового тона впадаю в старые слова. Море-океан. Жажда правды и необходимость спокойствия, столь полезного для финансов») (курсив мой – Л.В.)

…Страшный рецидив болезни народа переживаем нынче. И, опуская многое, весьма существенное, подчеркну лишь мысли Федора Михайловича о «русском социализме» – «цель и исход которого всенародная и вселенская Церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого единения, если не созижделась еще Церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой Церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствуют. Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм! Вот над присутствием в народе русском этой высшей единительно – "Церковной" идеи вы и смеетесь, господа европейцы наши» («Первый корень. …»).

Сегодня не только смеются, но очередной целью своей поставили уничтожение Православия.

Пишет Достоевский, что, поскольку народ русский «никогда таким не сделается, каким бы его хотели видеть наши умники, а останется самим собою, то и предвидится в будущем неминуемое и опасное столкновение». И хотя – «Ужиться народ русский со всяким может, ибо много видал видов, многое заметил и запомнил в долгую, тяжелую жизнь свою двух последних веков. … Но ужиться, и даже любовно ужиться с человеком – дело одно, а своим человеком признать его – это совсем уже другое» («Первый корень. …»).

Чужие нынче вершат судьбы наши, ведут снова к «неминуемому и опасному столкновению»! И как же необходимо нам ненавистное «чубайсам», но ни им, убогим, ни самому Времени неподвластное! – живое Слово Фёдора Михайловича Достоевского!

Оказать доверие народу призывает Ф.М. Достоевский, позвать его сказать свои мысли, чаяния. Он пишет: «Не ясно ли, напротив, что народ наш носит в себе органический зачаток идеи, от всего света особливой. Идея же эта заключает в себе такую великую у нас силу, что, конечно, повлияет на всю дальнейшую историю нашу, а так как она совсем особливая и как ни у кого, то и история наша не может быть похожею на историю других европейских народов, тем более ее рабской копией. Вот чего не понимают у нас умники, верующие, что всё у нас переделается в Европу безо всякой особливости, и ненавидящие особливости от чего, конечно, дело может кончиться даже бедой. А что у нас всё основное как нигде в Европе, то вот вам тому первый пример: у нас свобода (в будущем нашем, когда мы переживем период лжеевропеизма нашего, это наверно так будет) – у нас гражданская свобода может водвориться самая полная, полнее, чем где-либо в мире, в Европе или даже в Северной Америке… («Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственно чтоб уму-разуму поучиться»).

…О, сегодня самоявленные «верховные» слушать народ не соизволят, преграждая путь в органы власти достойным представителям его чудовищными «залоговыми суммами», фальсификациями, махинациями – «гешефтами» на так называемых выборах…

Напомню еще, хоть немного, из главки «Геок-Тепе. Что такое для нас Азия?» (Дневник писателя, январь 1881, Глава II).

Взятие Геок-Тепе, текинской крепости в Туркмении русским генералом Скобелевым, героем русско-турецкой войны 1877-1878 гг., 12 января (25 января по новому стилю) позволило «покончить с продолжавшимися долгое время набегами на русских и иранских подданных, которых текинцы регулярно грабили и уводили в рабство». Но не все радовались победе…

Ф.М. Достоевский с горечью напишет: «Да и вообще вся наша русская Азия, включая и Сибирь, для России всё еще как будто существуют в виде какого-то привеска, которым как бы вовсе даже и не хочет европейская наша Россия интересоваться. "Мы, дескать, Европа, что нам делать в Азии?" Бывали даже и очень резкие голоса: "Уж эта наша Азия, мы и в Европе-то не можем себе порядка добыть и устроиться, а тут еще суют нам и Азию. Лишняя вовсе нам эта Азия, хоть бы ее куда-нибудь деть!" Эти суждения иногда и теперь раздаются у умников наших, от очень их большого ума, конечно».

НО! – «Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало того: в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход!

…Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более чем европейцы. Этот стыд, что нас Европа сочтет азиатами, преследует нас уж чуть не два века. Но особенно этот стыд усилился в нас в нынешнем девятнадцатом веке и дошел почти до чего-то панического, дошел до "металла и жупела" московских купчих. Этот ошибочный стыд наш, этот ошибочный наш взгляд на себя единственно как только на европейцев, а не азиатов (каковыми мы никогда не переставали пребывать), – этот стыд и этот ошибочный взгляд дорого, очень дорого стоили нам в эти два века, и мы поплатились за него и утратою духовной самостоятельности нашей, и неудачной европейской политикой нашей, и, наконец, деньгами, деньгами, которых бог знает сколько ушло у нас на то, чтобы доказать Европе, что мы только европейцы, а не азиаты. … И чего-чего мы не делали, чтоб Европа признала нас за своих, за европейцев, за одних только европейцев, а не за татар. Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, сами напрашивались во все ее дела и делишки. Мы то пугали ее силой, посылали туда наши армии "спасать царей", то склонялись опять перед нею, как не надо бы было, и уверяли ее, что мы созданы лишь, чтоб служить Европе и сделать ее счастливою».

Стоит помнить и нынешним: «Не мы ли способствовали укреплению германских держав, не мы ли создали им силу до того, что они, может быть, теперь и сильнее нас стали? Да, сказать, что это мы способствовали их росту и силе, вовсе не преувеличенно выйдет. Не мы ли, по их зову, ходили укрощать их междоусобие, не мы ли оберегали их тыл, когда им могла угрожать беда? И вот – не они ли, напротив, выходили к нам в тыл, когда нам угрожала беда, или грозили выйти нам в тыл, когда нам грозила другая беда? Кончилось тем, что теперь всякий-то в Европе, всякий там образ и язык держит у себя за пазухой давно уже припасенный на нас камень и ждет только первого столкновения. Вот что мы выиграли в Европе, столь ей служа? Одну ее ненависть!»

«Но почему эта ее ненависть к нам, почему они все не могут никак в нас увериться раз навсегда, поверить в безвредность нашу, поверить, что мы их друзья и слуги, добрые слуги, и что даже всё европейское назначение наше – это служить Европе и ее благоденствию. (Потому что разве не так, не то же ли самое делали мы во всё столетие, разве сделали мы что для себя, разве добились чего себе? Всё на Европу пошло!) Нет, они не могут увериться в нас! Главная причина именно в том состоит, что они не могут никак нас своими признать.

Они ни за что и никогда не поверят, что мы воистину можем участвовать вместе с ними и наравне с ними в дальнейших судьбах их цивилизации. Они признали нас чуждыми своей цивилизации, пришельцами, самозванцами. Они признают нас за воров, укравших у них их просвещение, в их платья перерядившихся. Турки, семиты им ближе по духу, чем мы, арийцы.

Всему этому есть одна чрезвычайная причина: идею мы несем вовсе не ту, чем они, в человечество – вот причина! И это несмотря на то, что наши "русские европейцы" изо всех сил уверяют Европу, что у нас нет никакой идеи, да и впредь быть не может, что Россия и не способна иметь идею, а способна лишь подражать, что дело тем и кончится, что мы всё будем подражать и что мы вовсе не азиаты, не варвары, а совсем, совсем как они, европейцы. Но Европа нашим русским европейцам на этот раз, по крайней мере, не поверила». Да. – «Европа верит, как и славянофилы, что у нас есть "идея", своя, особенная и не европейская, что Россия может и способна иметь идею». Но – «…она боится ее. И наконец, мерзим мы ей, мерзим, даже лично, хотя там и бывают иногда с нами вежливы».

О, похоже, нынешняя РФ уже не несёт никакой идеи, даже конституционно отказались?!.

И снова повторит Фёдор Михайлович:

«Европа нас готова хвалить, по головке гладить, но своими нас не признает, презирает нас втайне и явно, считает низшими себя как людей, как породу, а иногда так мерзим мы им, мерзим вовсе, особенно когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями.

Но от окна в Европу отвернуться трудно, тут фатум. А между тем Азия – да ведь это и впрямь может быть наш исход в нашем будущем, – опять восклицаю это! И если бы совершилось у нас хоть отчасти усвоение этой идеи – о, какой бы корень был тогда оздоровлен! Азия, азиатская наша Россия, – ведь это тоже наш больной корень, который не то что освежить, а совсем воскресить и пересоздать надо! Принцип, новый принцип, новый взгляд на дело – вот что необходимо!» («Геок-Тепе. Что такое для нас Азия?»).

В общем, настоятельно приглашаю возобновить в памяти (а кому-то и впервые прочесть...) крайне важную, на мой взгляд, последнюю запись «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского!

Ведь больно же читать у него! – «Я про будущее великое значение в Европе народа русского (в которое верую) сказал было одно словцо прошлого года на пушкинских празднествах в Москве, – и меня все потом забросали грязью и бранью, даже и из тех, которые меня обнимали тогда за слова мои, – точно я какое мерзкое, подлейшее дело сделал, сказав тогда мое слово.

Но, может быть, не забудется это слово мое. Об этом, впрочем, теперь довольно. Но всё же мы вправе о перевоспитании нашем и об исходе нашем из Египта позаботиться. Ибо мы сами из Европы сделали для себя как бы какой-то духовный Египет».

Федор Михайлович настаивает на строительстве «азиатских дорог», пишет: «… если б мы, в последние двадцать пять лет, всего только по три миллиона в год на эти дороги откладывали (а три-то миллиона у нас просто сквозь пальцы иной раз мелькнут), то было бы уже теперь выстроено на семьдесят пять миллионов азиатских дорог, то есть с лишком тысячу верст, как ни считать. Затем, вы толкуете про убыток. О, если б вместо нас жили в России англичане или американцы: показали бы они вам убыток! Вот они-то бы открыли нашу Америку. Да знаете ли, что там есть земли, которые нам менее известны, чем внутренность Африки? И знаем ли мы, какие богатства заключаются в недрах этих необъятных земель? О, они бы добрались до всего, до металлов и минералов, до бесчисленных залежей каменного угля, – всё бы нашли, всё бы разыскали, и материал, и как его употребить» («Вопросы и ответы»).

С огромной горечью читаю это… Горжусь огромными достижениями советского народа в освоении Сибири, знаю о поистине подвигах строивших дороги в труднейших условиях, о геологоразведчиках, строителях и рабочих шахт, рудников – и в моей семье они были, теряли здоровье, а некоторые и жизнь… И кто сейчас владеет богатствами земли моей?!.

О, буди, буди! – заимствую у Федора Михайловича – Возмездие предателям, ворам и паразитам!..

На опасение, мол «Вы упускаете Англию. Увидав наше стремление в Азию, она тотчас взволнуется.

– «Англии бояться – никуда не ходить», – возражаю я переделанною на новый лад пословицей».

Тогда еще пресловутая нынешняя наша (?) «хазяйка» Америка в подгузниках обреталась…

Много у Федора Михайловича уникальных страниц, вызывающих у «чубайсов» ненависть! А нашей мыслящей молодежи, наверное, стоит их знать? Мыслей, чувств, выстраданных великим Русским сердцем, полезных и сегодня к осмыслению и политиками, и писателями, и просто гражданами. Украины, наверное, – в большей степени, но и – России.

Да поможет Ваш Юбилей, дорогой, бесценный наш Федор Михайлович Достоевский!

P.S. Хочу вспомнить и строки стихов 1899 года Александра Блока «Гамаюн, птица вещая» (1899):

…Прекрасный лик горит любовью,

Но вещей правдою звучат

Уста, запекшиеся кровью!..

На них обращает внимание в работе «Глазами народа», вспоминая обвинения Ф.М. Достоевского в «жестокости», наш современник, литературовед Юрий Иванович Селезнев (1939-1984), умерший от инфаркта, проживший только 44 года! Он – автор книги «Достоевский» (серия ЖЗЛ; М.: «Молодая гвардия», 1990). В ней, в «Слове о Русском Сердце», Юрий Селезнев (15 ноября – его День рождения) аккумулировал – собрал, скомплектовал, сконцентрировал чувства и мысли Ф.М. Достоевского. Пусть завершат мою работу эти прекрасные строки и как дань уважения, признательности педагогу, ученому из родственного поколения «детей войны».

Слово о Русском Сердце

Удивительно устроено русское сердце, столь велика в нем жажда встречи с родной душой, столь неистребима вера в возможность такой встречи, что готова она распахнуться бескорыстно перед каждым, довериться любому, веруя свято, что каждый и всякий сам способен на столь же беззаветную открытость. Готовое вместить в себя все души мира как родные, понять их, братски сострадать ближнему и дальнему – до всего-то есть ему дело, всему-то и каждому найдется в нем место. И как бы ни велики или безбрежны казались обиды его или оскорбление, всегда останется в нем место для прощения, словно есть в нем некий тайный, недоступный никакому оскорблению уголок и теплится в нем свет неугасимый.

Родина свята для русского сердца, потому что Родина для него высшая и последняя правда. И потому все можно отнять у него, все осмеять – стерпит. Но Родину отнять у русского сердца, унизить, оскорбить ее так, чтобы оно застыдилось, отреклось от нее – невозможно, нет такой силы ни на земле, ни под землей, нигде во всем белом свете. И пытаться не стоит – взбунтуется, и в этом, может быть, единственном потрясении своем, не простит. Долго не простит.

И нередко не хочет даже понять оно, как это можно еще что-то любить, кроме Родины, тосковать по чему-то такой смертной неизбывной тоской, как по родной земле. И если немец, швейцарец или тот же француз, то ли англичанин будет уверять, что он так же любит свою страну и она дорога ему, как русскому его Россия, что по его земле можно так же страстно тосковать, как по русской, – обидится даже трогательно-простодушной обидой: нельзя-де любить родину больше, чем любит ее русское сердце. Но если тот же англичанин или швейцарец скажет, что можно жить, вовсе не любя родину, – тут же заслужит навечное презрение к себе русского человека. Но ежели русский скажет ему, что он не любит свою родину, – не верьте ему: он не русский.

Удивительная страна – немец или датчанин, прожив в ней лет десять-двадцать, становится нередко таким русским, что, уехав, случись, в свою Германию или Данию, всю жизнь будет тосковать по оставленной стране. Необъяснимая страна: в России не затоскуешь по Англии – разве англоман какой, да и то пока в Лондоне не бывал, – а вот в России можно затосковать, затомиться даже в самой России. Словно вдруг почудится сердцу, что та Россия, которая есть вокруг, – еще не вся здесь, и не во всем, и не в лучшем, а та, настоящая, во всей правде, еще впереди и всегда впереди. Ибо и тот не русский, кто не желает Родине лучшей доли. Потому-то и нет того предела, где успокоилось, остановилось бы русское сердце; потому-то и всегда оно в пути, на большой дороге к правде...

…О, юные! – не сбивайтесь с этой святой Дороги!..

14 ноября 2021, Одесса.